在大理,著名景点莫过于“下关风、上关花、苍山雪、洱海月”;却鲜有人知晓大理城郊不远处有个小村寨,至今仍保存南诏完整的彝族传统文化习俗——大理巍山县大仓镇啄木郎村,相传为南诏王室唯一的后裔部落。

在此行的路上,我们听到白族朋友一个“新鲜”的说法,白族和彝族在唐朝以前本是同族,自唐朝后才分化,具体详说随我们前往啄木郎村。

彝族妇女随身的包裹

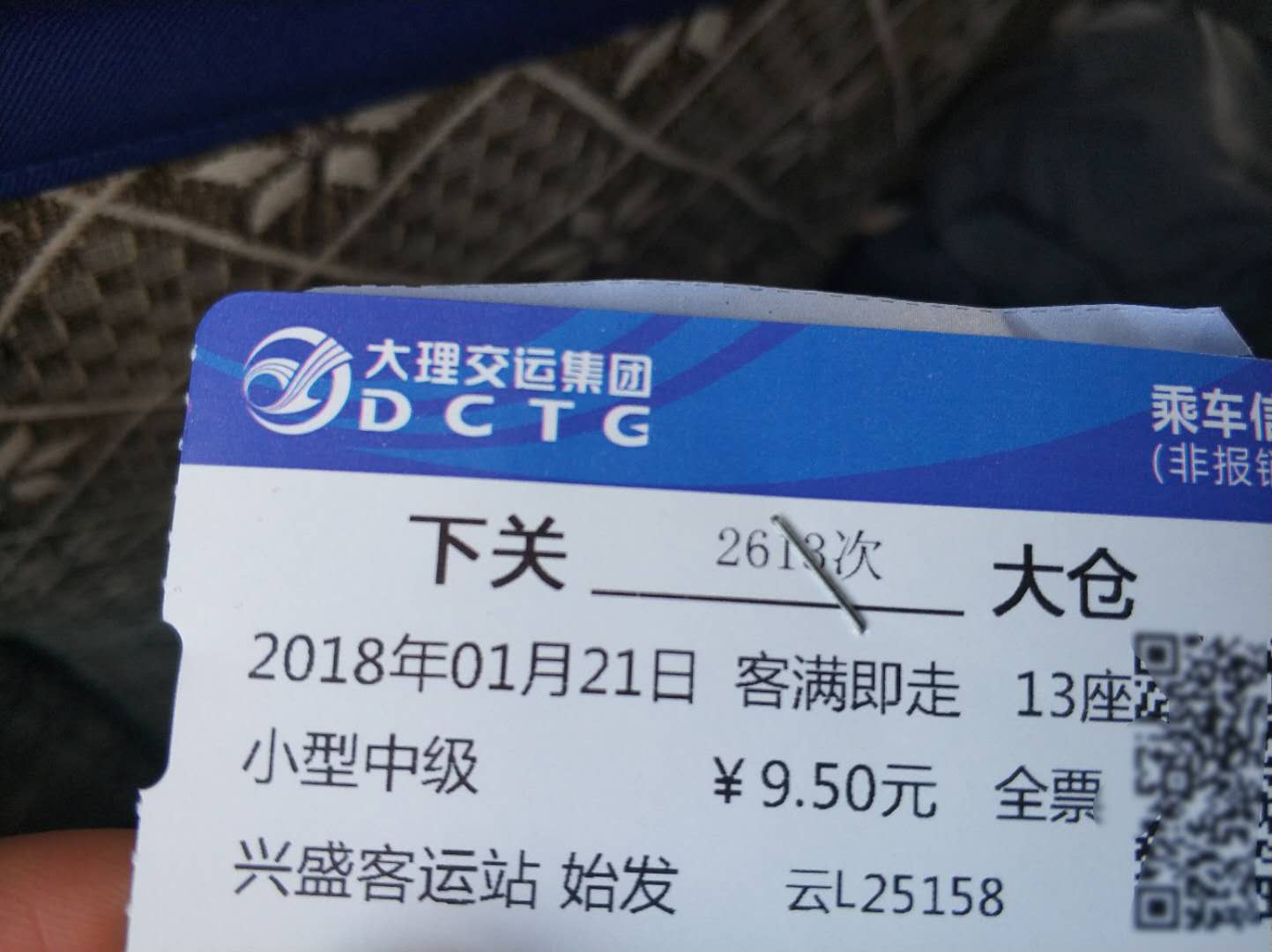

没想到,从大理汽车南站有频繁前往大仓的汽车(再也不用乘坐巍山的过路车了),座位满人即走。更没有想到,在小巴车上,我们遇到了几位热情的彝族妇女,她们在下关(大理市)务工;因为小孩放寒假开家长会,她们赶回大仓,并从下关置办了许多四天后喜宴用的货物。

半小时抵达大仓后,彝族妇女热情地邀请我们免费乘坐她们的货物小三轮,她说除非赶集日有乡村巴士前往啄木郎村,其他时间的“公共”交通工具只有摩托小三轮。

因为货物较多,笨小的三轮一下子被困扎得“琳琅满目”,车内车上都有物品

前往巍山啄木郎村的乡村公路,全是盘山而上的水泥路。

在此特意纠正网上滞后的旅游攻略,现在的啄木郎村全线通乡村水泥路,从大理下关到大仓有专门的小中巴车,从大仓到啄木郎村,以摩托三轮车为主,单程包车50元左右(大仓客运站出来之后,镇派出所附近可以找到许多前往啄木郎村的小三轮客车)。

到达啄木郎村之后,小三轮司机吆喝一声,不一会儿就有几个青年的小伙子下来搬货物

不用一会儿功夫,他们就把小三轮货物搬空了

我们在啄木郎村作别了小三轮,撞入眼前的正是这写着“啄木郎”的毕家村。

传闻,以前有人到访啄木郎村,被眼前的“仙境”所迷,于是问村口打木槽的牧童这是什么地方;牧童误以为问他做什么,就说“木槽”。到访者错听啄木郎,遂以“啄木郎”之名向外界传开。

在啄木郎村,主要有毕、杨、乍等姓氏,以毕姓最为旺盛,人文建筑景观尤以毕家村为佳。

听当地人介绍,啄木郎村为南诏后裔,因国破逃亡至此;当时叛兵对南诏王室赶尽杀绝,部分南诏王室族人躲进深山洞里,洞前盘结了完整的蜘蛛网,叛兵误以为里面没人才放弃追杀。彝族先祖为纪念重生,至今在部分彝族服饰上雕饰了精美的蜘蛛纹路。毕大爷说,别小看这些彝族服饰,彝族姑娘结婚的时候,身上穿的彝族服装,少则花费一两万元,多则七八万一套,…

进入毕家村,我们在古老的墙体上看到了彝族耕作、典故的壁画,还有手写对联

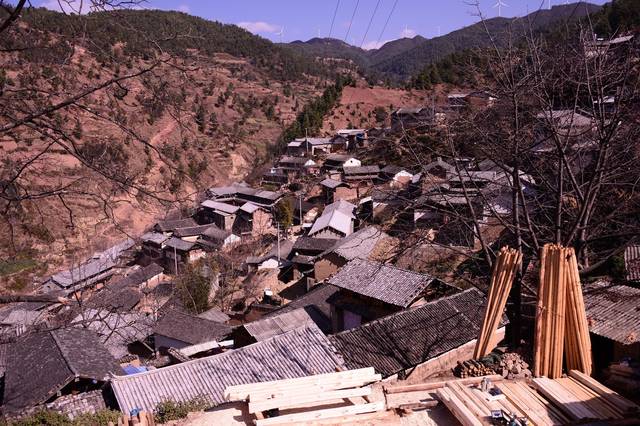

从毕家村远眺乍家村,一派世外桃源景象

从乍家村远眺毕家村,宛若人间仙境;假若换了清晨、烟雨季节,该是很美的

彝族民居,毕大爷很乐意带我们参观,前前后后走了两个小时

毕大爷说,每逢秋收,这里的玉米就挂在房梁、阁楼上,“这是我们主要的粮食之一。”

因这里的彝族风土纯净,房屋、彝族楼寨都对门敞开,邻里之间小道随意串门,悠然惬意。从任何角度几乎都可以看到自家、邻居家挂满了玉米棒子,一派浓郁的乡土。

我们随着毕大爷的茶水和零食,闲坐在院子里的小桌凳子上。

他一五一十地讲解了许多关于南诏彝族的故事,同行的白族朋友与毕大爷求证,认为大理白族与彝族本是同族,只是在唐朝之后分化了。因为彼此之间的语言词根、民俗习惯颇为相似(白族朋友专攻云南少数民族民俗、文化传统等),特别是当白族朋友得知这里的彝族也是在农历六月二十五过火把节的时候,更加坚信了这一论断。

从白族朋友与毕大爷的交流中得知,白族的火把节主要在田野里举行,主要纪念传说中的“白洁夫人”,与彝族火把节略有差异。

中药草

中药

核桃与大麻

葛根片

葛根

香橼

在啄木郎村以及大仓镇(以彝族、回族为主),有许多中药材和当地水果,包括香橼、黄苓等。

因啄木郎村海拔在2200米左右,主要种植玉米为主,辅以蔬菜、果蔬等。毕大爷说,现在的啄木郎村正处于旅游开发的初步阶段,未来还将规模种植樱花、修建景观栈道等。这些堆积的中药材和罕见果蔬都可以销售到更远的地方,面向更多的消费者。

啄木郎村的建筑风格保持了南诏彝族的精粹,与大理白族“三房一照壁”、“四合五天井”风格如出一辙。不过,这里的彝族建筑偏向于抽象木雕(没有白族的精细)、砖木结构(水泥与砖石都有)以及房棱砖瓦(原木大房梁与古瓦砾)。毕大爷说,啄木郎村很多村民家里的原木都是从山上扛回来的,粗厚圆实,而且硕大无比,没有两三人根本不好搬(毕大爷年轻的时候,可以搬一百公斤的重物)。

这是我最喜欢的一幕,午后院子忙碌的彝族老人与带小鸡的母鸡

在毕大爷介绍下,老奶奶前前后后给我们聊了20分钟

在两三年前,这里的彝族妇女日常里都会穿着彝族服装,鲜艳迷人。

不过,现在只有中老年妇女日常穿着打扮都是彝族服饰,年轻的姑娘都不习惯穿彝族服装了;只有红白事、传统节日的时候穿上正式的彝族服饰。毕大爷说,这里的喜事比春节过年隆重,这里的丧事比喜事更有彝族特色,包括打歌、彝族音乐等,都是外界罕见的习俗。

午后归来的村民,满载而归

抽烟的彝族老人,这里的男性服饰都汉化了

老房子,小巷间,又见彝族印象

村口的彝族老人

我们彼此打招呼,因为修路,她们扛着货物走山路捷径,有说有笑

啄木郎的杨家村

劳作的彝族妇女,旁边的鸡笼好热闹

黄牛

这里值得一提的是,摄影爱好者拍摄彝族村民之前,须征求对方的意见;对方同意之后方可拍照。如遇特殊瞬间,拍摄后应与人沟通,并且给对方查看,以示最基本的尊重。