这两天,

很多人的朋友圈被同一个男人给刷屏了:

迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷,

2022普利兹克建筑奖获得者,

也是获此殊荣的

首位非洲建筑师。

年近40岁才获得人生第一个建筑学高级学位,

此后在哈佛、耶鲁大学、慕尼黑大学任教,

曾获

阿迦汗建筑奖、谢林建筑奖等多项业内大奖,

设计的学校被《纽约时报》评选为“二战”后

全球最重要的25座建筑之一……

尽管他身上的光环让人膜拜,

获奖之前却很少有人听过他的名字。

而他的作品也和他的为人一样,

谦逊、大胆、创新,充满力量。 关于泥土的“巫术” 1965年,凯雷出生在布基纳法索的甘多村。

这儿地处撒哈拉南面,

白天的最高温度可达45度,

雨季虽短,却来势汹汹。

不少人因为炎热、缺乏干净的饮用水、

疾病等原因悲惨死去。

连基本的生存需求都难以满足, 更别提教育和建筑了。

作为村长的儿子,凯雷是幸运的。

7岁那年,他带着“全村的希望”,

远走20公里去隔壁的滕科多戈上学,

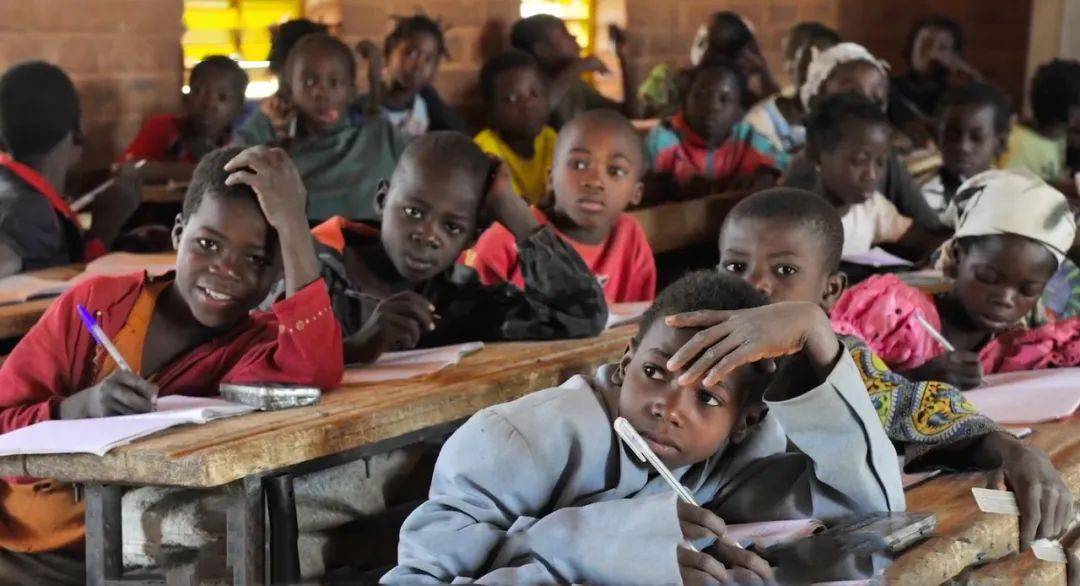

成了镇上第一个识字的人。 当时的教室却可以用“煎熬”来形容——

水泥墙无法很好地散热,光也照不进来,

每天150多名同学挤在一起,

简直就像一个蒸笼!

“

我要建一所舒适的学校”,

从那时起,凯雷心里埋下了一颗种子。

1995年进入柏林工业大学学建筑后,

凯雷便开始设计甘多小学的草图,

后来又辗转筹集到5万美元。

可当他把消息告诉村民的时候,

却受到了大家的嘲讽:

粘土房屋不可能经得住一整个雨季的折腾, 而凯雷竟然要用它建学校? 粘土这种材料祖祖辈辈们都在用, 这难道就是凯雷去欧洲学习的成果吗?

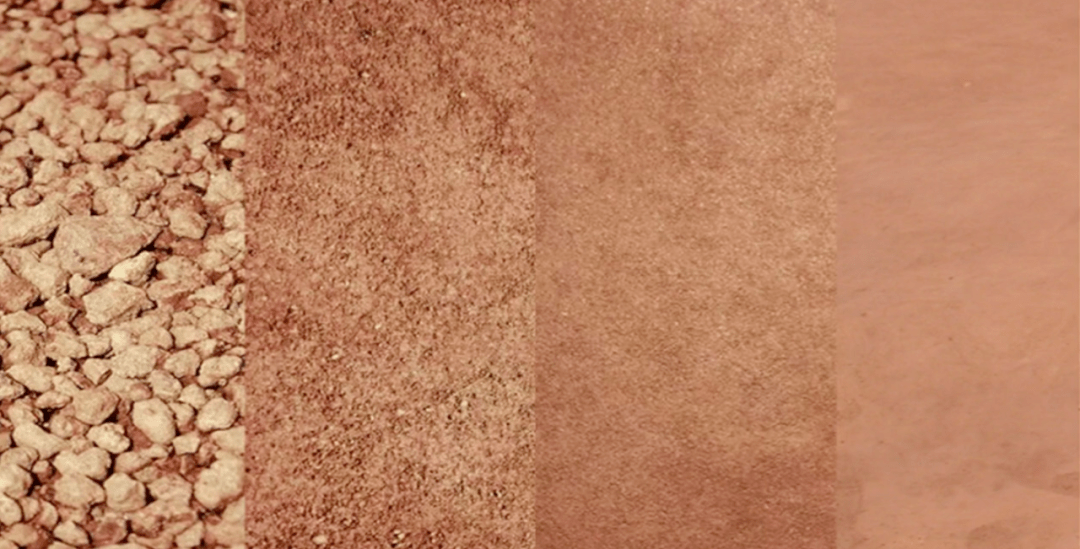

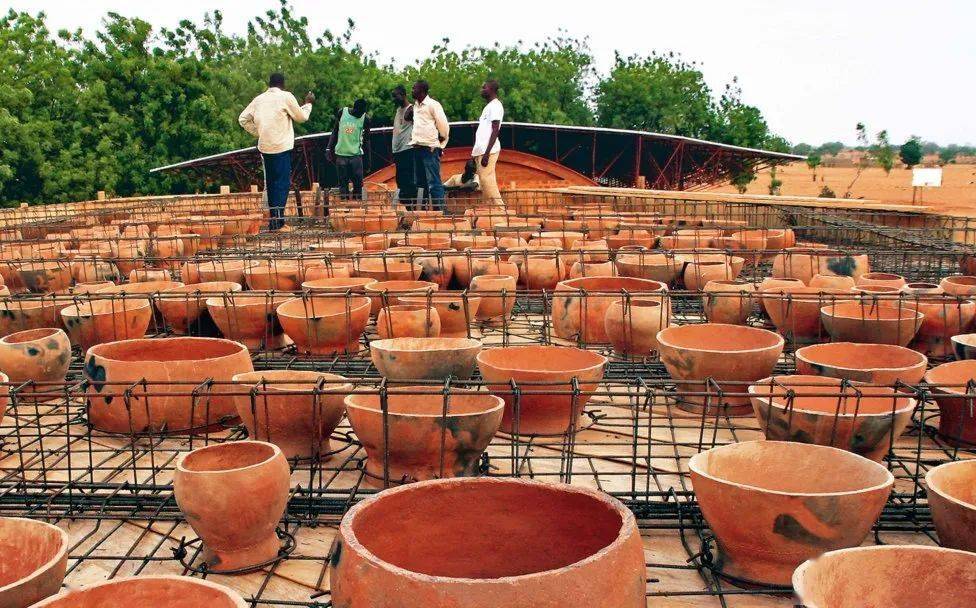

▲改造粘土

凯雷自有他的想法——

粘土是最适合当地气候的,

只要对它加以改造,

不仅可以降低搭建成本,提高工作效率,

还能让大家对这种“穷人的材料”刮目相看。

▲改造粘土

他以粘土地面为例,

在里面混入了一定比例的水泥后,

让村民们轮流在上面捶打,加水,再捶打,

直到粘土变得像砖块一样结实。

最后再用石头给它抛光,

过上几个小时,

就和“跟婴儿的屁股一样光滑”了。

▲改造后的粘土

可是这到底能不能应对降水呢?

凯雷用了各种办法和村民们解释。

比如制作完一块砖后,

在它中心放一桶水,

5天之后拿出来依旧是固体。

同时,因为大雨冲刷后,

河流里的砂块和碎石正好是建筑所需,

用它应对雨季毫无压力。

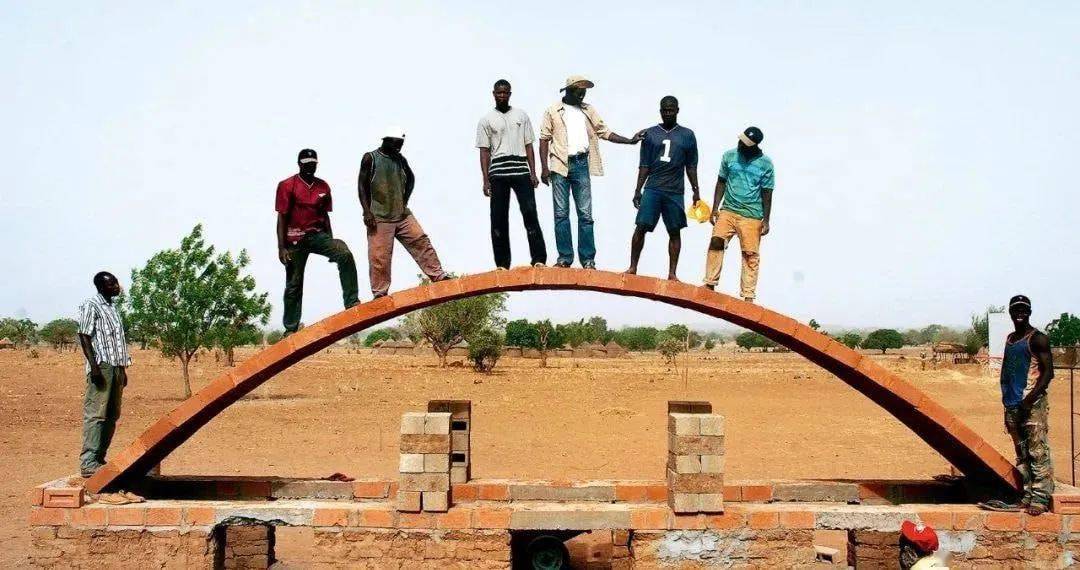

为了进一步证明粘土的承重能力,

凯雷还用它建了一个拱形,

然后和团队“嗖”地一下跳上去,

艾玛,模型依然坚挺!

就这样,凭借着

耐水、坚固、可持续使用, 改良后的粘土成了建造的主要材料。

接下来着重解决散热的问题。

接下来着重解决散热的问题。 除了粘土砖自身可以很好地散热之外,

凯雷还在教室上方支起了悬空屋顶,

中间用天花板隔开并设置好开口,

根据“冷气下沉,暖气上升”的原理,

空气可以自由地“上蹿下跳”。

有时,凯雷还会通过放置水平窗户,

形成更完善的“

被动通风系统”。

虽然这样不能改变太大的温差,

但有风吹进来已经足够让孩子们兴奋好久啦!

“在布基纳法索,好的建筑就是一间教室,你可以坐在那里,让滤过的光线按照你想要的方式进入,照在黑板上,或洒在课桌上。

“在布基纳法索,好的建筑就是一间教室,你可以坐在那里,让滤过的光线按照你想要的方式进入,照在黑板上,或洒在课桌上。 经过所有村民的努力,

甘多小学终于在2001年建造完成。

在读学生人数也从120名增加到了700名。

2004年,甘多小学被授予阿迦汗建筑奖,

也为更多项目的开展创造了机会。

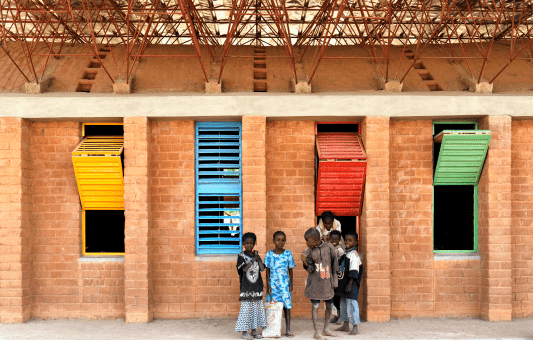

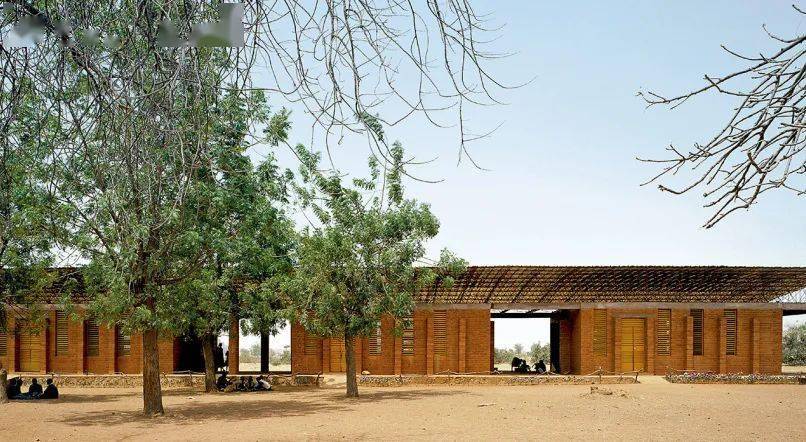

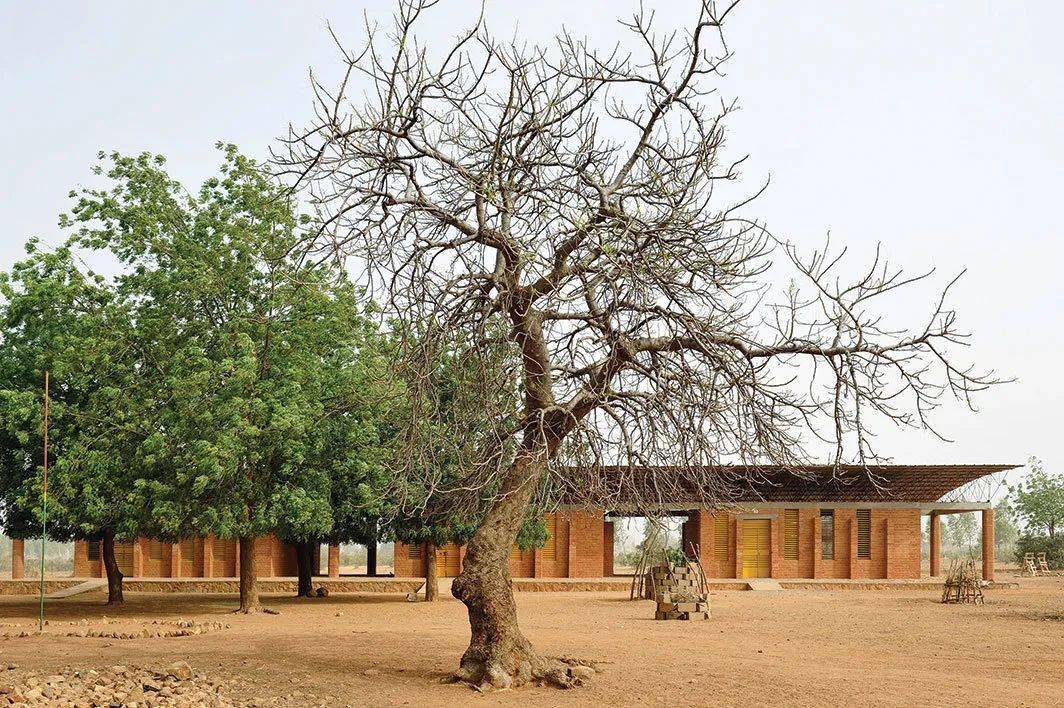

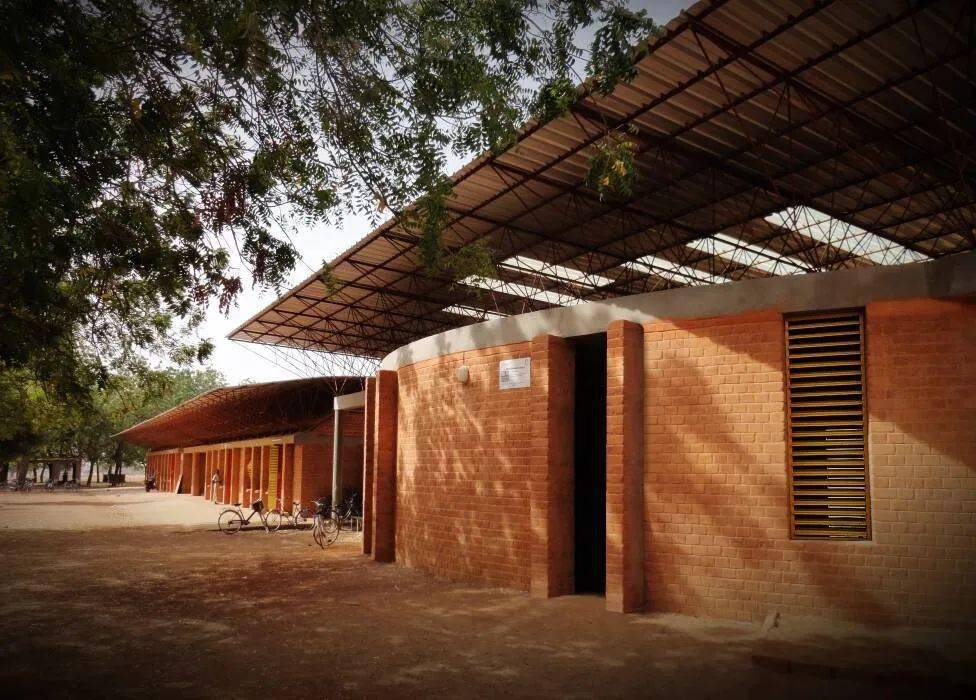

▲甘多小学

在建造

甘多小学图书馆时,

凯雷采用了一项技术创新。

看到这一个个陶罐没有?

凯雷把它们切成两半后插入了天花板,

当阳光从这“蜂巢”一样的洞口透进来,

竟有种浪漫的光影效果!

▲甘多小学图书馆

这个设计还延伸到了后来的

本加河畔学校。

凯雷把木百叶和陶罐做成更大的开口,

又配上了额外的遮阳和防雨措施。

这下,教室不仅更加敞亮了,

暴晒、暴雨,也都不在怕的!

▲本加河畔学校

Lycée Schorge中学的设计可能是最诗意的, 格栅墙的使用增添了几分自然的味道,

配合经典的悬挑屋顶和通风塔,

可以说是驱热的“黄金搭档”!

看书写字当然少不了光,

教室里的白色石膏天花板解决了这个难题,

通过漫反射原理可以获取充足的自然光照,

孩子再也不用担心熬坏眼睛了!

▲Lycée Schorge中学

狮子初创园区的灵感来源于白蚁群“建造”的土丘,

这高耸的通风塔看起来可不是一般的威风!

它能帮助冷热空气对流,

同时也和周边的坡地景观很好地融合在一起,

象君看了都想去打卡拍照!

▲狮子初创园区

自然通风、双层屋顶、切题的热交换能力、

高耸的通风塔和遮阳手法……

在二十多年的实践中,

凯雷坚持运用本土元素,

逐渐形成了一套自己的建筑语言。

“我希望我的建筑能够启迪那些使用它的人,让他们感到快乐。”

“我希望我的建筑能够启迪那些使用它的人,让他们感到快乐。” 作为一名建筑师,

凯雷始终都没忘记过他的初心。

“穷可以,但不能安于现状” 凯雷在一个没有幼儿园的社区长大,

对当地人来说,社区就是一个大“家”。

“我记得我祖母坐在只有微弱灯光的房间里讲故事,而我们则紧紧挤在一起,房间里回荡着她的声音,也将我们包围在其中,她招呼我们靠得更近一些,形成一个安全的所在——这是我对建筑的第一次感知。”

上学后,

凯雷每次返校前都会挨家挨户地去告别,

妇女们就会打开她们的口袋,

把身上仅有的一枚硬币给他。

母亲告诉他,

这枚硬币代表着大家对他的感情,

他们都希望他能学成归来,

帮助改善社区的生活。

从此,“社区”就像一根无形的线, 牵引着凯雷承担起更多的责任。

2001年,凯雷创立了Kéré基金,

除了用于筹集项目款项之外,

他还鼓励村民们都参与到建筑营造中来,

甘多小学便是他们共同完成的第一个建筑。

▲甘多小学

男的负责搭建,

女的给他们挑水,

孩子们到处收集石块……

社区的每个人都为搭建提供帮助,

也逐渐在不同的项目中掌握了不同的技能。

此后,每次一回到甘多,

凯雷都会向家乡父老传授有目标的想法、

技术知识、对环境的理解以及美学方案等。

村民们不用背井离乡也能赚钱养家,

这让他们充满了希望。

甘多小学建成后,

凯雷在德国柏林成立了自己的公司:

凯雷建筑师事务所。

他继续带领勤劳的甘多村民

一起建造了更多的美观、实用的建筑。

猜猜这些神秘的大盒子到底是啥?

其实,它们是新建的

教师宿舍,

不仅使用了粘土墙和土坯屋顶保持室内凉爽,

还人性化地使用了一人一户的“住宅”概念,

被大家誉为“奇妙的冰箱”。

▲教师宿舍

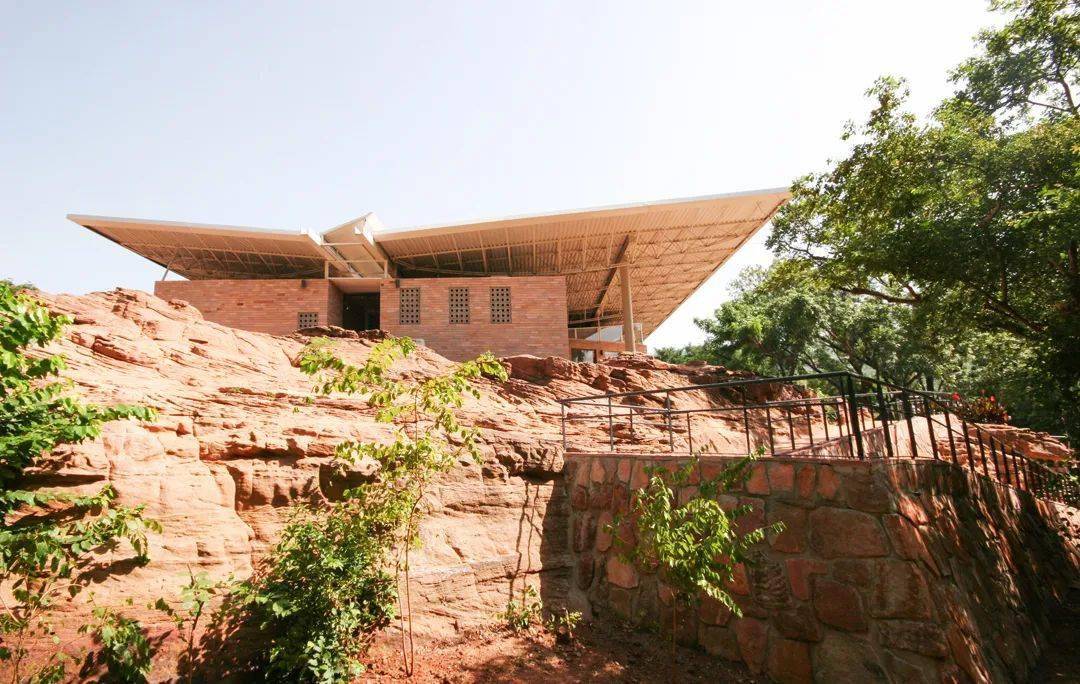

马里国家公园里绿荫环绕,

它与环境地形完美融合,

同时容纳了餐厅、体育场、售货亭等公共设施,

是个很好的休闲场所。

▲马里国家公园

歌剧村一定是艺术家的孵化地,

歌剧院、艺术家工作室、学校等在这里拔地而起,

毕竟,穷什么,也不能穷精神啊!

▲歌剧村

医疗与社会福利中心提供妇科、牙科和全科服务,

这高低错落的窗格真是十分友好,

每天醒来就能看到如画的风景,

病也能好得更快吧!

▲医疗与社会福利中心

“我希望他们开始梦想拥有更好的生活,而不是安于现状。” 通过建筑,

凯雷改变的不仅是人们的生活,

还有创造幸福的能力。

带着记忆,走出非洲 凯雷的设计之路不只是一个“回乡”的故事,

随着他在非洲的建筑作品

在邻国、欧洲、美国等掀起热潮,

凯雷也重新开始思考他的设计。

2017年,

凯雷受英国蛇形画廊邀请,

在伦敦的肯辛顿花园设计一座

展亭,

这是他设计生涯的高峰。

▲蛇形画廊展亭

他把展亭设计成一棵生机勃勃的大树,

瞧这形态,就是相比周围环绕的真树也毫不逊色!

漏斗形状的“树冠”让人想起此前的悬挑屋顶,

用它收集的雨水可用来浇灌景观绿地。

嗐,喊了那么多“节约用水”的口号,

倒不如这个简单的设计来的实用!

更特别的是,

它的围墙是开放的,

用非洲文化中象征着力量的蓝色,

和非洲纺织物上的纹路增添了不少民族风情。

穿上草裙,打起非洲鼓,瞬间有内味儿了!

▲蛇形画廊展亭

与西方文化追求“独立”和“私人空间”不同,

“树”在非洲文化中寓意着“社区”间的感情和连结,

在树下聚会议事也是当地的一项重要传统。

所以当这座开放的建筑出现在英国的花园里,

两种文化之间的碰撞就显得十分微妙。

▲蛇形画廊展亭

除了展亭的设计,

这种根深蒂固的民主集会方式,

也被凯雷用在了

贝宁国民议会的设计构想中。

它坐落在一个公共公园里,

中空的“树干”承担起整座建筑的通风采光,

屋顶是一个荫庇众人的“树冠”,

前来集会的市民可以在此休息片刻,

然后沿着螺旋楼梯拾级而下,

就能抵达集会大厅参加议事。

还真是既不耽误纳凉,又不影响办事,

一举两得!

“真正创造一种各方都能积极参与的集会,这才是它本来民主、透明的样子。”

▲贝宁国民议会

过去,受到西方殖民的影响,

非洲“被动地”卷入了现代化的浪潮,

却不曾找到一条真正的出路。

比起对西方文化盲目的“拿来主义”,

凯雷更加相信,

非洲的每一个地方都充满了知识。

所以,他在自己的设计实践中,

一次次追本溯源,回归故土之根,

也尝试着用不同的方式对这些知识重新利用,

把它们推广到西方,乃至全世界。

“穿梭在两种文化之间让我有能力去变革,而不是随大流。这是一种荣幸,也是最好的做事方式。”

“穿梭在两种文化之间让我有能力去变革,而不是随大流。这是一种荣幸,也是最好的做事方式。” 无论走出多远,

都别忘了来时的路。

这可能是凯雷除了建筑学以外,

教给我们最质朴的道理。

图片来源: 弗朗西斯·凯雷

资料参考:

三联生活周刊:《2022|普利兹克建筑奖,第一次颁给了非洲建筑师》

InsGirlADCNJobs:《弗朗西斯·凯雷的思考与实践,一文了解新晋普奖得主(专访+项目合集)》

良仓:《2022年建筑界“诺贝尔”奖颁给了一位带动“全民一起建小学”的非洲建筑师》

世界建筑:《WA丨2022普利兹克建筑奖揭晓:迪埃贝多·弗朗西斯·凯雷丨附主要作品》