一旦开始吃保肝药,身体就已经发出了信号,说明肝脏那边出了一些状况。

可能是转氨酶飙升,也可能是脂肪堆太多,或者慢性炎症没下去。无论是哪种,吃药只是手段,不是终点。

如果吃药的同时还维持着几个错误习惯,那等于拿一只手修补,一只手继续破坏,表面上数值可能降了,实则病根还在深处发酵。

特别是有些行为,在很多人眼里看着平平无奇,其实恰恰是把肝脏拖下水的推手。

饮食这事看似人人都会,真细抠起来毛病一堆。最大的问题不是吃得多或者吃得油,而是吃得没规律。

很多人三餐凑合,饿了就吃,不饿就拖,一顿乱吃补前面两顿。这种饮食节奏对肝脏的影响不小。

肝脏是个代谢枢纽,不只是解毒,还调控血糖、合成脂肪酸、储存营养元素。

进食不规律会导致胰岛素分泌模式紊乱,长期下来,脂肪更容易沉积在肝细胞里,脂肪肝就来了。

有项基于东亚人群的大规模数据调查发现,进食时间紊乱者,患脂肪肝的风险比规律饮食者高出48%。

更棘手的是,这类人的肝脏炎症标志物,如ALT、AST、GGT,都比常规组平均高出10%以上,而且恢复速度慢。肝细胞被脂肪和胰岛素抵抗双重击打,不死也元气大伤。

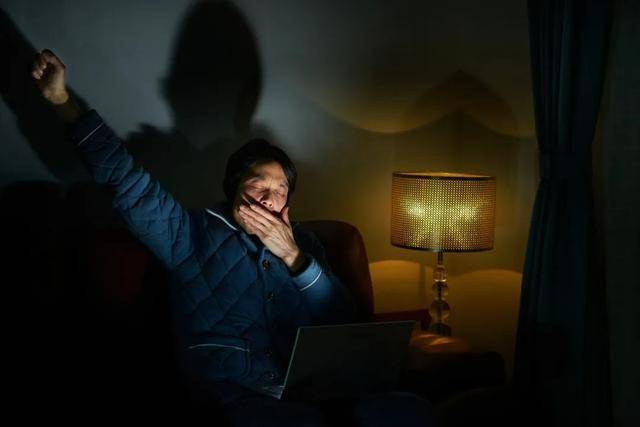

肝脏还有个特点是对作息极其敏感。晚睡甚至熬夜的人群中,哪怕饮食正常、运动够量,转氨酶升高的比例依旧高。

这是因为肝脏修复和排毒的节律主要在夜间进行,尤其是晚上11点到凌晨3点,是胆汁分泌、自由基清除、细胞自噬的高峰。作息乱了,这些活动效率就下来了。

美国国家睡眠基金会的一项报告显示,睡眠时间少于6小时的人群,其肝酶水平异常概率比睡足7小时的人高出62%。

这不是小数据,是基于3万多人做的长期跟踪,足够证明熬夜不是对肝的“轻微刺激”,而是实打实的破坏。

一些睡眠剥夺实验中,短期内转氨酶可以升高20%,甚至还会出现肝区轻度不适的主观症状。换句话说,一夜不睡,肝已经出声了。

还有一个常见的误区是长期服用保健品不设限,尤其是多种“复合配方”的所谓护肝产品。

一些含有植物提取物的产品,标榜天然无害,但问题恰恰就在“天然”这两个字上。

并不是所有天然物质都能被肝脏安全处理,尤其是在长期、重复摄入的情况下。

酒精这个不用多说,但很多人对它的危害依旧认识不全。觉得偶尔小酌、啤酒几杯无伤大雅,但对肝细胞来说,酒精代谢的毒性作用是积少成多的。

即使是低度饮酒,如果频率高、总量没控,照样能引发肝脏氧化应激和炎症反应。

一项涵盖13个国家的横向研究指出,平均每周摄入纯酒精超过70克的人群,其肝纤维化程度在影像学上就能观测到微变化,哪怕他们体检结果尚在参考范围内。

这意味着伤害是慢性的,不会立刻显现,但会逐步推进。更糟的是,酒精会影响保肝药的代谢路径,通过竞争性抑制肝酶,导致药效不稳定,有时候甚至出现反弹效果。

也就是说,药在拼命护肝,酒在一边拆台,没谁能赢。

不少人还忽略了一个维度,那就是情绪状态对肝脏的长期影响。这听上去像是玄学,但神经-内分泌-免疫网络的存在让这事儿有了实证基础。

长期处在焦虑、压抑状态下,交感神经持续活跃,肾上腺素和皮质醇释放增多,会直接影响肝细胞内的氧化还原状态,造成应激损伤。

再套用到人类研究上,长期高压人群,转氨酶升高的比例明显更高。

可见情绪不是浮云,对肝的影响是分子级别的破坏,不处理情绪,药物干预效果也会打折。

再说一个很多人不太会注意的点,那就是喝水量。肝脏要排毒,必须有足够水分参与代谢反应,很多酶促反应都依赖水分子作为反应媒介。

如果摄水量不足,不光影响胆汁分泌,还会让血液黏稠度升高,肝脏过滤效率下降。

因为额外水分丢失导致血浆容量减少,肝脏灌注也会受影响。单靠药物调节是不够的,肝脏要恢复,自身的液体代谢环境得先稳定。

体重变化的速度也会影响保肝药的效果。有些人在吃药期间猛减肥,觉得减脂有助于脂肪肝恢复,但减得太快反而可能加重肝脏负担。

肝脏是否有可能因为药物长期代谢负担而对保肝药本身产生“耐药”效应?这个问题得从肝脏的药物代谢酶系统说起。

肝脏主要通过细胞色素P450酶系代谢各类外源化合物,包括处方药和保健品。

长期使用同一种类型的保肝药,有可能导致该类酶系表达量发生变化,出现酶活性上调或下调,进而影响药物的生物利用度和代谢速度。

举个例子,一种保肝药如果主要通过CYP3A4代谢,那长期使用可能引发该酶的诱导性表达,使得药物更快被分解,血药浓度下降,临床效果变差。

反之,某些人群体内的酶活性低,长期服药可能出现药物堆积,反而加重肝脏负担。

国际临床药理研究期刊曾就此发表一项系统综述,建议对于长期服用保肝药的患者,应每6个月评估一次药物代谢能力和酶系活性,以判断是否需要调整剂量或更换药物类型。

换句话说,保肝药不是一吃就灵、一吃就能吃一辈子的东西,肝脏会因为长期接触而改变对它的反应模式,这种耐受性一旦形成,治疗效果就得重新评估。

药物不是万能的,管理肝脏健康,始终得靠身体的内在调节和日常习惯的稳定支撑。