2025 年 4 月 24 日,是第十个“中国航天日”,以“海上生明月,九天揽星河”为主题,彰显了中国航天在探月与深空探测领域的雄心。

“明月”象征着我国已取得卓越成就的探月工程,以及正在实施的载人月球探测工程。可以看出,围绕月球开展各种航天工程将是中国航天的一大战略方向。“星河”则代表了对更遥远的太阳系天体进行探测,以火星为主要目标,辅之以其他太阳系行星和卫星探测工程,同时对空间物理等前沿领域展开研究。

在《2021 中国的航天》白皮书中提到,我国将继续实施行星探测工程,发射小行星探测器,完成近地小行星采样和主带彗星探测,完成火星采样返回,木星系探测等关键技术攻关,并对空间引力波展开研究等。

由嫦娥五号和嫦娥六号实现了从月面起飞返回的技术突破。图片来源:CCTV

探月工程新篇章:

从“绕落回”到“勘”

中国探月工程自 2004 年启动以来已历时 20 多年,当时提出的三步走战略“绕”、“落”、“回”已经全面实现。

进入 2025 年,工程迈入第四阶段:“勘”。“勘”可分为两个部分,第一部分是勘查肉眼可见的环境,包括月面环境、空间环境、地质环境等;第二部分是勘查肉眼看不见的,比如各种辐射等,当航天员抵达月球表面,甚至是后期实现长期驻月,辐射环境是不可忽视的。

在第四步“勘”的计划中,2024 年发射的嫦娥六号,实现了人类首次从月球背面采集月壤样本的重大突破,对月球背面的着陆区开展现场勘查和研究,这是从整个月球背面的视角上建立勘探能力。接下来,中国航天近期将实施嫦娥七号和嫦娥八号任务,集中资源对月球南极实施科考活动。

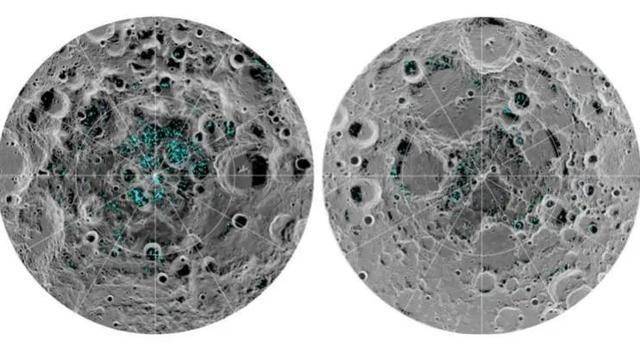

月球矿物绘图仪探测到的月球南极(左)和北极(右)表面冰的分布。图片来源:NASA

嫦娥七号计划于 2026 年发射,将重点勘查月球南极的月表环境、月壤的水冰和挥发物组分,获得南极着陆区的遥感数据,为建立月球科研站奠定基础。

嫦娥八号计划于 2028 年前后发射,将进一步实现“勘”的目标,对南极预选着陆区展开多物理场探测与研究、区域地质剖面探测与研究等,还将设置了一个小型封闭陆生生态系统实验项目,为今后航天员长期驻月奠定基础。

可以看出,探月工程在完成“绕”、“落”、“回”之后,目前正在实施的第四步“勘”聚焦在月球南极,逐步缩小对月球的勘查范围,集中在载人登月可能着陆的区域,将为我国载人登月和未来月球科研站建设奠定坚实基础。

载人登月倒计时:

2030 年前实现历史性突破

据中国载人航天工程办公室的消息,我国载人月球探测工程登月阶段任务已于 2023 年正式启动,明确目标是在 2030 年前实现中国人首次登陆月球。

任务将同时开展月球科学考察及相关技术试验,突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术,同时也将完成“登、巡、采、研、回”等一系列工作。这意味着载人登月不仅仅是实现中国人登陆月球,还要在月面展开巡视探测,利用月球车载具扩大探测范围,并实施多项科考任务,最后安全返回。

载人月球探测任务登月服方案公布。图片来源:CCTV

2025 年是载人登月工程承上启下的关键之年,为实现这一宏伟目标,多个关键系统正在紧锣密鼓地研发中,包括新一代载人飞船、月面着陆器、长征十号运载火箭,新型登月服、载人月球车等。

以新一代载人飞船为例,截止 2025 年,已经进入初样研制阶段,取得了阶段性的进展。这款新型飞船基于我国已有长期运营神舟系列载人飞船的丰富经验,并进行了全面升级,既能用于载人登月,还可兼顾近地空间站的运营任务,实现了在地月系内的多用途化。在执行登月任务时可搭载 3 名航天员往返地球与环月轨道,执行空间站任务时,则可搭载 7 名航天员,运载能力显著提升,比现有的神舟飞船有着更强的多用途性能。

新一代载人飞船设计方案。图片来源:国家航天局

新型登月服和长征十号运载火箭,虽然都是为登月而研发,但我国在这方面本来就有雄厚的技术积累。

比较有挑战性的项目就是月面着陆器,这是我国研制的地外天体载人下降和上升飞行器,之前未出现过。月面着陆器由登月舱和推进舱构成,可携带月球车和科学载荷。航天员登月之后,将以着陆器为生活工作中心,可以预见,月面着陆器不仅需要将航天员安全送到月球表面,还需要为航天员提供生活所需的基本保障。

在月面软着陆方面,虽然我国早已通过嫦娥三号和四号掌握了相关软着陆技术,并且通过嫦娥五号和六号掌握了月面起飞返回地球的技术。但是一旦涉及到载人登月,其难度就会极大提升,主要挑战在于需要增加一整套生命保障系统,这将导致着陆质量、上升质量大幅度增加。目前这些关键技术正处于攻坚阶段。

月面着陆器方案。图片来源:国家航天局

从技术发展角度看,载人和无人的原理是基本一致的。既然我们已掌握了月面软着陆和月面起飞基本技术原理,那么在这个基础上研发载人的月面着陆器,只是一个时间问题。目前各系统研发工作进展顺利,可以预见未来几年将会有更多好消息传来。载人登月任务将在文昌发射场实施,目前相关的配套设施也已启动建设。

关于载人登月的具体登陆点,将取决于嫦娥七号和八号的探测成果。这就意味着载人登月工程与探月工程形成了有机结合,探月成果将直接服务于载人登月任务。从这个角度看,嫦娥七号任务尤为关键,其着陆区已确定在月球南极附近,并搭载了月面巡视器,这代表着我们将对载人登月的预选着陆区进行全面的勘查和研究,为选择最佳登陆点提供科学依据。这里也可能成为中国未来的月面栖息地,有望建立长期科考站。

文昌发射场。图片来源:央广网

深空探测:

天问系列开启“揽星河”之旅

2025 年是中国行星探测工程的关键之年,天问二号和天问三号任务将开启“九天揽星河”的新篇章。

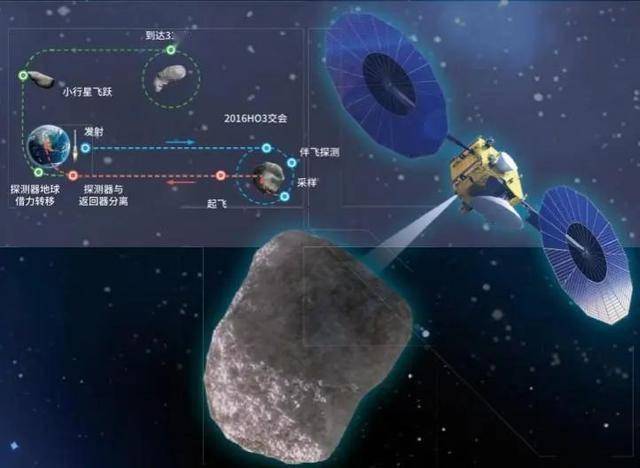

第一,天问二号计划在 2025 年发射,将对近地小行星 2016HO3 进行探测,并且将采集其岩石样本带回地球,随后继续前往彗星 311P 开展伴飞探测,整个任务周期长达十年。与日本的隼鸟系列探测器只对小行星进行探测、欧洲的罗塞塔探测器仅实施着陆探测并未返回样本相比,这项任务具有极高的科学价值和技术难度,不仅要完成对小行星和彗星的探测,还要从小行星上采集样本,这代表我国航天技术在世界上已经处于领先的地位。

天问二号对小行星 2016 HO3 进行探测的设想。图片来源:国家航天局探月与航天工程中心

对小行星进行探测的主要目的是了解其基本组成和结构,为后续实施小行星防御提供科学依据。虽然小行星撞击地球的概率极低,但其潜在危害极大。目前,我们重点防范的是数米级的小行星,因为这类小行星的撞击虽然并不会导致全球物种的毁灭,但会对被撞击城市造成严重破坏和人员伤亡。

以 2013 年车里雅宾斯克小行星撞击事件为例,这颗直径约 15 米的小天体在进入大气层后,主要碎片坠落在切巴尔库尔湖附近。尽管其撞击能量在小行星家族中属于较低水平,但释放的能量仍导致该市大量窗户玻璃被震碎,造成 1400 多人受伤,其中大部分被飞溅的玻璃碎片割伤。

与导致恐龙灭绝的数公里级小行星相比,数米级小行星的能量虽小,但出现频率更高,对现代化城市构的影响更为显著——它们足以摧毁城市建筑的外立面玻璃,造成大规模人员伤亡。正因如此,这类小行星已成为天文学界的重点监视对象。

车里雅宾斯克事件中,小行星碎片划过天空的景象。图片来源:ESA

天问二号的任务重点也在于此——通过研究小行星的起源、形成与演化,为构建小行星防御体系提供关键科学依据。

目前,全球范围内最有效的小行星防御方法是通过轨道偏转的方式消除撞击风险,即对小行星施加一个偏转力,使其在长期运行中逐渐偏离原有轨道,最终以安全的角度在大气层中烧毁,或者与地球擦肩而过。另一种在科幻电影中常见的方案是核爆摧毁小行星,但这一方法在现实中并未得到广泛支持。原因在于,即便小行星被炸碎,其残骸仍可能沿原轨道飞向地球反而可能增加撞击风险——更多碎片意味着更难以拦截,甚至可能适得其反。

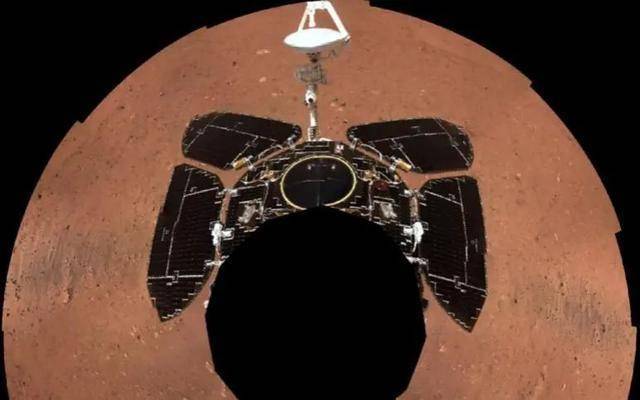

登陆火星。图片来源:国家航天局

第二,天问三号任务在已进入国际合作阶段。2025 年 3 月,国家航天局正式发布了火星取样返回任务(天问三号)国际合作公告,向全球科学界开放合作申请。根据计划,天问三号将于 2028 年前后发射,并在 2030 年前后携带火星岩石或者土壤样品返回地球。这一壮举与“九天揽星河”的浪漫意象相呼应——从地球遥望,火星犹如璀璨星河中的一颗明星,而成功取回样本,则如同人类亲手摘星而归。

火星采样返回竞争激烈,中国有望率先突破。目前,美欧联合推进的火星样本返回任务计划于 2028 年发射,但采用复杂的多阶段方案:需先将样本容器送至火星轨道,再通过后续任务返回地球,预计 2033 年才能完成。

相比之下,天问三号任务设计更为高效,若按计划顺利实施,中国有望在 2030 年前后率先实现火星样本返回,成为人类历史上首个完成这一壮举的国家。

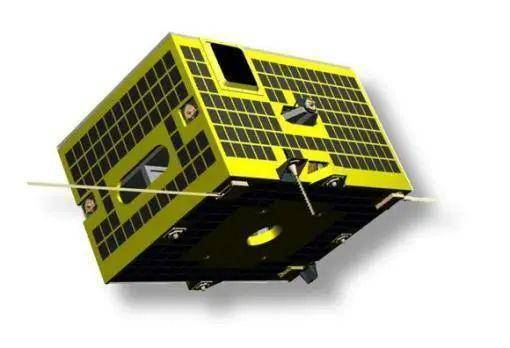

中国首颗空间引力波探测卫星天琴一号的设计草图。图片来源:中山大学官网

我国首颗空间引力波探测卫星天琴一号在山西太原卫星发射中心发射升空。图片来源:中山大学官网

第三,我国深空探测与空间科学迈向新高度。我国已全面启动木星系及天王星等天体探测任务的关键技术攻关,将行星探测范围扩展至太阳系更外侧的轨道。与此同时,空间引力波探测计划与爱因斯坦探针卫星等重大科学项目相继取得突破,标志着我国航天技术已具备支撑国际前沿科学研究的能力。

多项空间科学成果取得重要进展。2025 年 2 月,我国首颗大视场X射线天文卫星“天关”星在小麦哲伦云内发现罕见的 X 射线双星系统,这一发现为研究银河系演化提供了宝贵观测数据。作为天琴计划的延续,天琴二号任务在 2025 年持续推进,重点开展星间激光干涉测量技术的在轨验证,该技术有望建立高精度、高时空分辨率的全球重力场模型,对我国地球物理研究等有重大意义。

从探月工程的“勘”阶段深入月球南极,到载人登月锁定 2030 年前的历史性目标;从天问系列开启小行星与火星探测的“揽星河”之旅,到空间引力波等前沿科学的突破——中国航天正以坚定的步伐迈向更深远的宇宙。

星空浩瀚无垠,探索永无止境。站在新的起点上,中国航天将继续以“明月”为舟,以“星河”为路,书写属于全人类的宇宙新篇章。

策划制作

出品丨科普中国

作者丨川陀太空 科普创作者

监制丨中国科普博览

责编丨一诺

审校丨徐来、林林