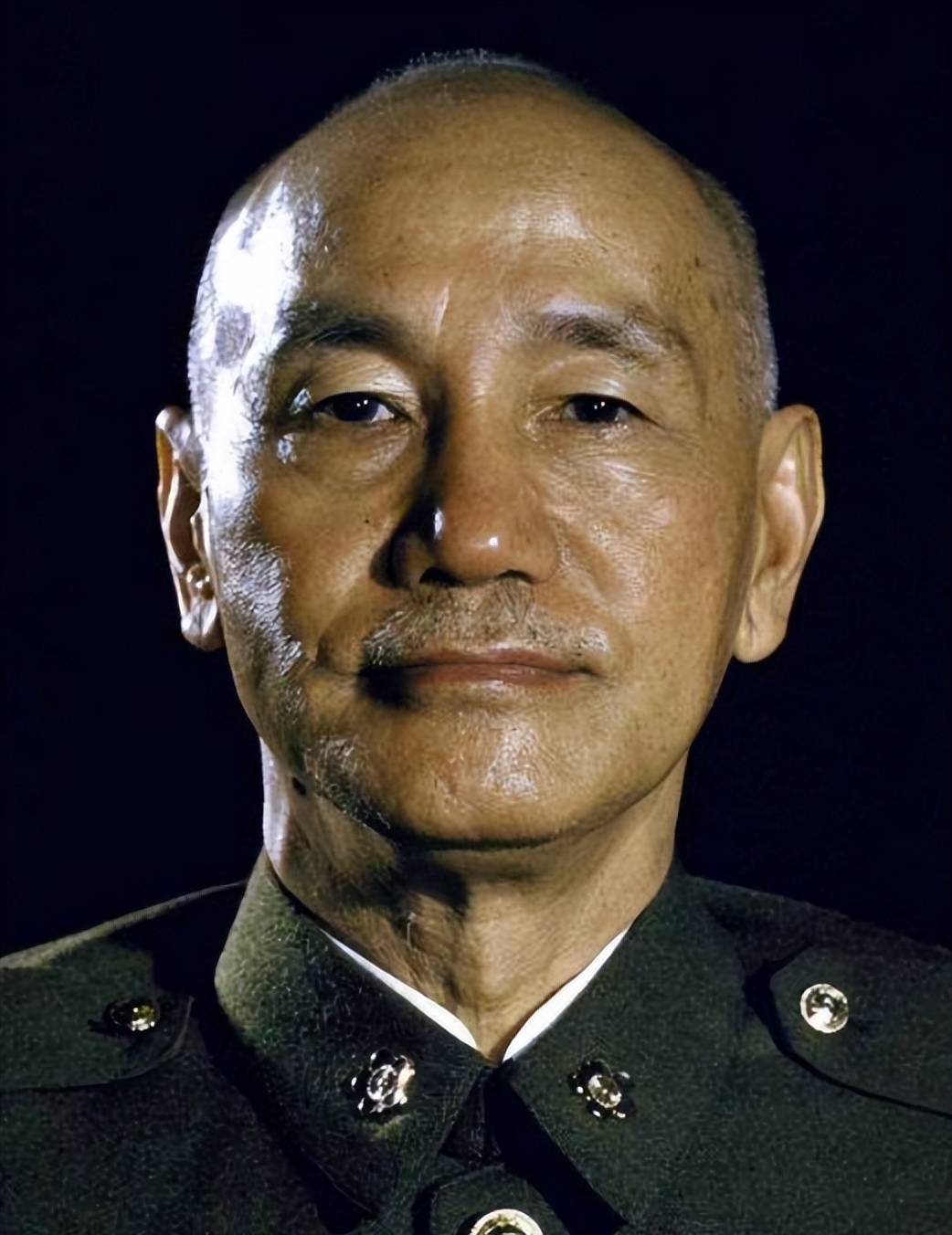

在我们讨论历史人物时,常常会面临如何评价的问题。历史本身就具有双重性,人物的形象也同样存在着两面性。例如,蒋介石在国内往往被描绘为负面的形象,许多关于他的行动和决策都遭到强烈的批评和丑化。那么,我们是否可以简单地将蒋介石定性为一个完全被丑化的人物呢?而真实的蒋介石究竟是怎样的呢?

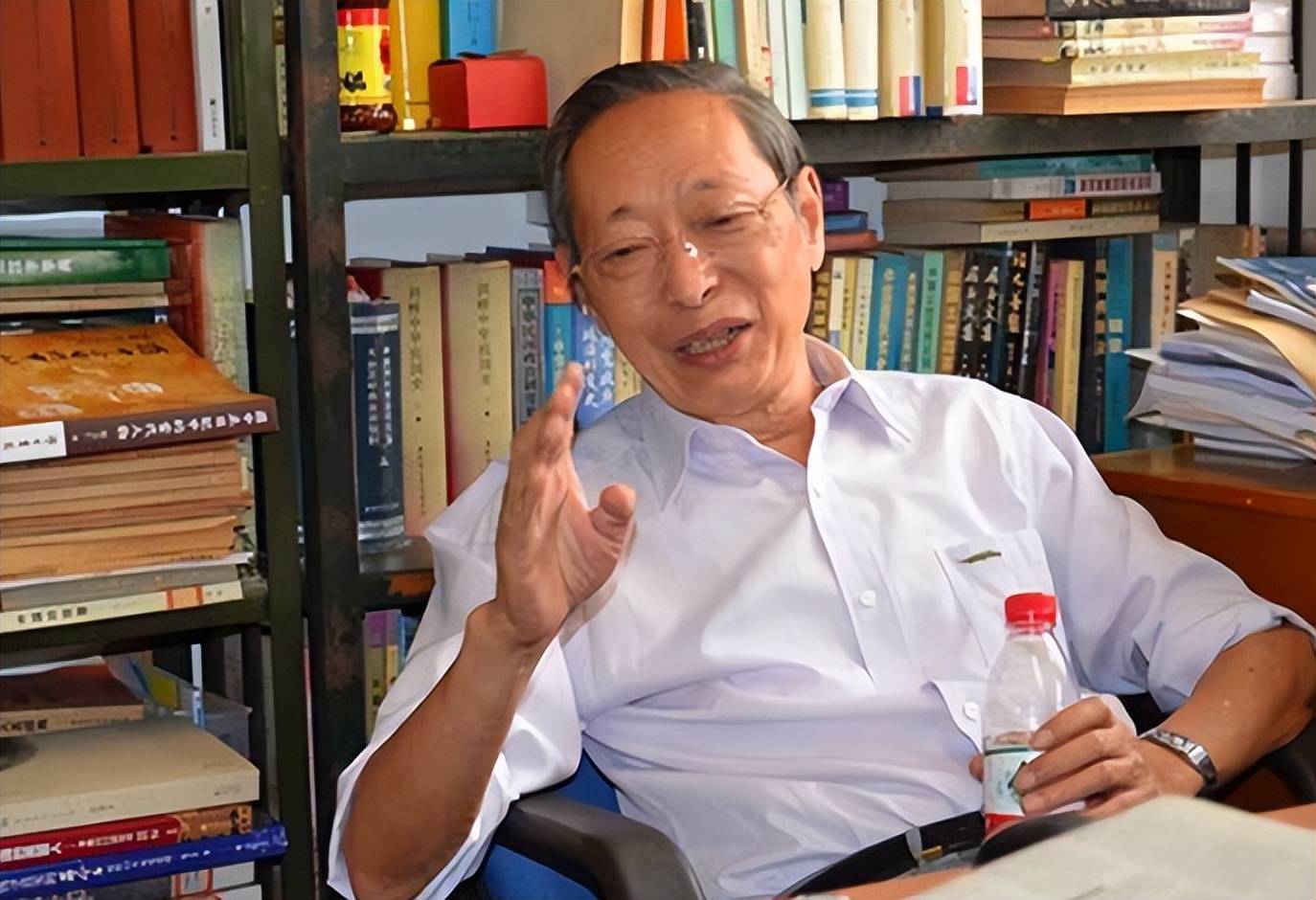

在中科院陈瑛的研究中,关于蒋介石形象的丑化现象存在不同的解释。古人曾说,“以史为鉴,能知兴替。”当我们研究历史人物时,往往不能用简单的“好”与“坏”来做出评价。例如,秦始皇被誉为千古一帝,他的建立大一统中国的伟大功绩无法否认,但同时,他因滥用法度、导致百姓疾苦,也被视作“坏人”。

在评判历史人物时,我们必须从多个角度进行分析。陈瑛在其著作《昧于史观则难以明辨史料》中提到,我们在看待蒋介石时,需要坚持正确的态度与立场,并通过唯物辩证的方法,收集多方资料后,才能作出较为客观的评价。文章中提到,蒋介石常被“漫画化”,他的形象在“好”与“坏”之间摇摆不定,但实际上,正如所有事物都有两面性,蒋介石的形象也并非单一。他所做出的积极贡献和反对孙中山三大政策、屠杀共产 党人的行为同样是不可忽视的。

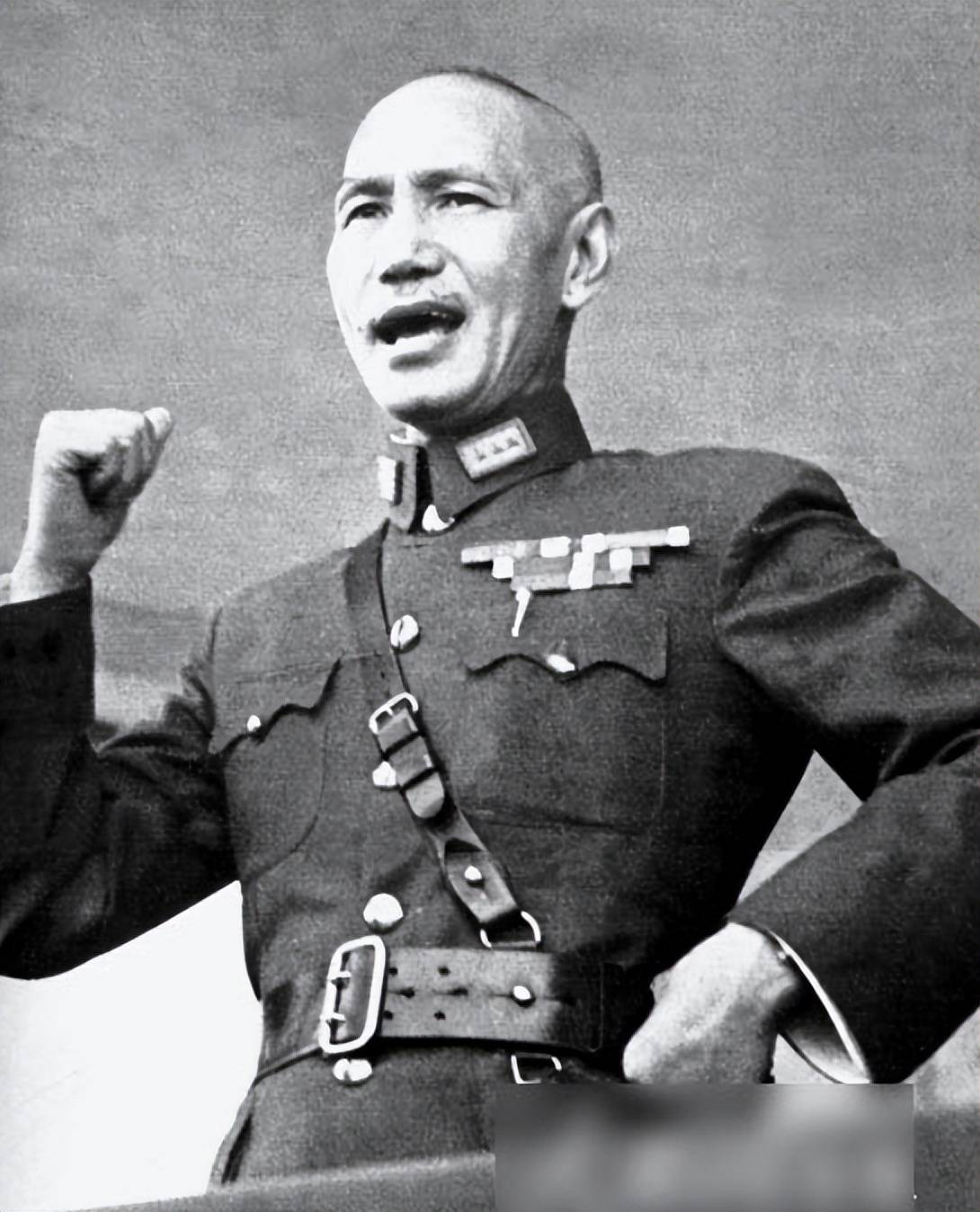

在中国当时的社会背景中,人民主要反对的是封建主义、帝国主义和资本官僚主义,旨在争取民族独立和人民解放。在这样的历史潮流下,蒋介石的立场显然与人民的立场对立,因此,在对蒋介石进行评价时,需要全面考量他所做的一切历史行为。

那么,蒋介石是否真如某些说法所称那样被全盘丑化呢?中国对蒋介石的普遍评价是“政治家”和“军事家”。有些人认为蒋介石并不擅长军事,但事实上,他所处的历史环境和角色让他依然被视为一位军事家。如果我们真如某些观点所说对蒋介石进行全盘否定,那么他怎会被称为军事家呢?

我们必须尊重历史,也要把握人物的本质和时代的主流。当新的观念和史料出现时,我们要抓住本质,经过理性分析后再进行深入解读。因此,在蒋介石的研究中,我们并没有过度解读,也没有刻意丑化这位历史人物。

如同文章所分析的那样,对于任何一篇文章和史料,我们既不能全盘相信,也不能全盘否定。阅读历史的过程常常充满主观性,也充满矛盾。在阅读一手史料后,你可能会发现你对某一人物的看法,和大众的解读有所不同。因此,阅读历史时,我们需要真诚地去感受,而不是盲目相信任何一个解读或立场,也不应轻易地发表无法验证的评论。

最近,《中华民国史》再版后,一些评论指出,在书中蒋介石领导北伐推翻北洋军阀、以及在抗日战争中的作用得到了肯定,质疑声认为是否是在为蒋介石翻案或美化他的形象。然而,这一声音的提出并未改变之前蒋介石“丑化”形象的讨论,事实上,我们既没有丑化蒋介石,也没有美化他。那些提到“翻案”的说法不过是过于符合中国传统“非黑即白”的思维方式罢了。《中华民国史》同样对蒋介石的一些行为进行了批判和揭露。

历史研究的一个基本原则是实事求是。每一段历史,每一位历史人物,都应根据事实和证据来评判,而不是随便给他们贴上标签或打上“权威”的烙印。中国的几千年历史,从来不是非黑即白的,而是一幅复杂多元的画卷。

因此,真正学习历史的一个重要方面,就是要准确地分辨肯定与否定,不要用单一的标准去批评复杂的历史行为。从历史书籍中,我们也能清晰地看出史学家的倾向与偏好。此前一些民国历史书籍对蒋介石进行了全盘否定,但随着《中华民国史》的出版,大家对实事求是的评价产生了不同的反响。这本书所追求的真实,实际上体现了社会的进步。

无论是研究历史人物还是讨论历史事件,都应保持对历史的敬畏之心,因为历史是由事实和证据构成的。而蒋介石的形象也是如此,我们不能轻率地下结论。杨天石在研究蒋介石时,通过他的日记找到了一个与大众印象不同的蒋介石,但杨天石也指出,蒋介石的日记往往是为了塑造特定的形象。例如,蒋介石在日记中提到“刺汪未中,不幸之幸”,显然是为了塑造自己道德高尚的形象,虽然他很清楚自己的计划未能成功,但他依然在日记中塑造了一个更为理性的自我。

杨天石的研究还揭示了蒋介石对家乡的深厚感情。在日记中,他多次提到对家乡奉化的思念,尤其是在他身处台湾时,常常将台湾的风景和家乡进行对比。蒋介石的家乡情怀通过他的日记展现得淋漓尽致。此外,杨天石还发现蒋介石在青年时期对马克思主义抱有兴趣,五四运动后,他在日记中多次记录自己阅读《新青年》杂志,并关注经济学和马克思主义的相关书籍,甚至还看过《共产 党宣言》。尽管他最终成为了反 共的坚定立场,蒋介石早年的思想倾向却反映了他复杂的内心世界。

蒋介石的真实面貌既包括他的政治成就,也包括他带来的血腥屠杀。我们无法通过某一方面来洗白或否定他。对待历史人物,我们应该有自己的判断,而不是仅仅依赖外界的评论。

总之,修正历史并不是为了为蒋介石翻案,而是要真实地呈现历史。在历史的长河中,我们每个人都应有独立的判断,而不被简单的二元对立所束缚。