“我一天坐十个小时,但腰反而没那么疼了,是不是我这个毛病跟坐没关系?”

提问的人是个三十多岁的男的,穿着工装裤,一身油渍,刚下夜班,坐在医院长椅上低头揉腰,语气不算轻松。

他的语调不带焦虑,更像是在认真对自己的身体做一次确认,人们提起腰肌劳损,反应总是“是不是坐太久了”,但这个认知已经过时太久。

很多腰疼的人反而是干体力活的,每天动来动去,走来走去,却依然反复腰酸背沉,久坐确实是负担,但不是主要的那种。

坐着的人,腰部受压主要是静态性的,一旦站起来、走一走,负担就会分散,真正把腰肌推向慢性劳损的,是一些习惯性的动作和姿势,长期对同一组肌肉施加重复性负荷。

不是坐多久,而是怎么用这块肌肉群、用得方式正不正确、用完之后有没有修复,这才是核心,有个行为常被误以为“锻炼”,但对腰肌来说是持续拉伤的来源,那就是晨起弯腰洗漱。

听上去挺平常,其实问题就在这,人从清醒到身体完全放松需要时间,尤其是腰部肌群,在睡眠期间经历过低张力状态,早晨刚起床时弹性和支撑能力最差。

如果一醒来就低头弯腰刷牙洗脸,这时候的脊柱韧带和腰背肌承受了最大拉力,而肌肉本身又没准备好,反复多年就成了慢性损伤。

很多人每天早上腰“发紧”,不是年纪的问题,是从一起床开始就对腰部强加不合理姿势,这类人的腰通常不怕坐,也不怕走,就怕早晨的前30分钟。

把这个时间段的动作结构调整好,疼痛往往减半,而忽略这点,每天继续保持一上来就低头弯腰的节奏,腰肌拉伤会成日常化,不是工作太累,是生活节奏没对头。

还有一个被严重低估的动作——反复蹲起搬物,许多人做家务时,习惯蹲着擦地、低头整理,甚至直接弯腰搬水、拎袋。

这种动作的危害不在用力大小,而在频率和角度,腰部肌肉群本来不是用来承受垂直负重的结构,它的作用主要是保持稳定和平衡。

但每次蹲下再起,尤其是负重起身,都会让竖脊肌和多裂肌受到压缩式拉伸,时间久了,微损伤不断积累。

蹲起动作最怕的不是多,而是不正确,很多人搬东西不靠腿,靠腰,结果就是反复受力的焦点集中在腰部。

肌纤维愈合慢,修复能力也不强,一旦出现轻度撕裂,自己根本不知道,继续照常用这块区域,不仅不休息,还强化错用肌肉的模式,最终形成稳定的慢性损伤。

有些人以为“干点活就能练出腰力”,但他练的不是力量,是损耗。真正合理的肌肉训练,是在控制姿势、分担负荷的前提下进行的。

还有一种更隐蔽的损伤来源,是长时间挺胸收腹的坐姿,这在办公室人群中很常见。因为被教育“坐要坐正”,很多人下意识就保持一个过度挺直的状态。

腰背肌在这个姿势下保持着持续收缩,虽然表面看着端正,其实深层肌肉始终处在紧张状态。

这种肌肉长时间不放松,血供不足,乳酸堆积快,久而久之就形成一种“假性强直”,肌肉变得僵硬、不灵活,稍微一转身或搬点东西就容易拉伤。

有的人觉得“我坐姿很标准,怎么还腰疼”,其实标准不等于合理,真正合理的坐姿,是动态的,是可以偶尔靠背、偶尔放松的,是能让腰部肌肉有节奏地放松和紧张的。

但很多人一直绷着,绷得久了,肌肉本身的感知系统也会出错,出现无力、疼痛、发热这些症状,你越想坐直,它越疼,这种坐姿并不比驼背好多少,只是损伤的路径不一样而已。

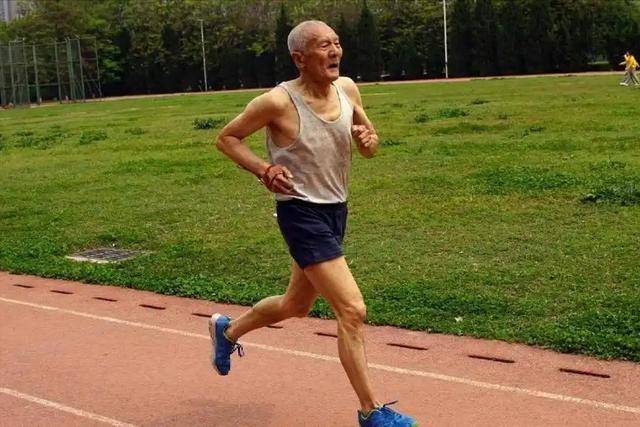

还有一种行为,长期看起来“健康”,其实对腰肌反而是透支,那就是高频率的跑步但不做核心训练。

很多人把跑步当成万能运动,觉得能减脂、提升体力、增强下肢,其实跑步最大的隐患就在于腰肌。

如果核心力量不足,跑步时身体会不自觉靠腰部来稳定平衡,每一步落地时腰肌都要做大量调整,长时间跑下来,真正承担负担的不是腿,而是腰。

而大部分人跑步后不会专门训练腰部稳定肌群,也不会热身和拉伸,这些都是隐患积累的过程,你以为“锻炼得挺多”,但腰部从来没被好好对待过。

长期这样,腰肌在超负荷状态下不但不会更强,反而更容易松弛、代偿、错用,这类人即使年轻,也可能反复出现腰酸无力的感觉。

不是跑步有错,是用法错了。只跑步而不练核心,和只吃主食不吃菜一个道理,看着完整,实则失衡。

这些行为加起来,共同特点是重复、习惯性、姿势不当,外人看不出问题,自己也不觉得特别累,但腰部的负担就像慢火炖一样,一点点被耗掉。

肌肉不像骨头,一旦进入慢性劳损状态,就很难完全修复,它们不折断,它们只是慢慢变得不协调、不听使唤,甚至感知错乱。

有时候你觉得“腰冷”,不是天气,是肌肉感知出问题。有时候你觉得“腰没力”,不是老化,是支撑系统不稳定。

有没有可能,腰肌劳损的高发,其实不是用力太多,而是用力的方式始终错误?能不能完全靠调姿势就避免腰肌损伤?

理论上可以,但现实中不容易,姿势只是表面,真正影响腰肌的是大脑对身体动作的“指令路径”,人用身体的方式,是习得性的,不是天生的。

从小到大怎么弯腰、怎么起身、怎么站立,这些都是大脑通过重复形成的动作模板,如果模板错了,就算纠正姿势,也只是一时的调整,肌肉依然会在潜意识中走老路。

想要真正改变,得从“动作习惯”本身重建,这不光是提醒自己怎么站、怎么坐,更要训练身体在动态中自动走向正确模式。

这种训练需要时间,需要针对性,也需要反复强化,最有效的方法不是改变姿势,而是增加躯干控制的主动性。

比如在无负重情况下练习核心稳定动作,在不依靠靠背的椅子上做轻微摆动,让身体自动寻找平衡,通过这些方式,大脑才会逐渐更新“动作地图”。

一旦新的路径建立起来,身体才会在不知不觉中把腰用对了,不再靠意识刻意维持姿势,而是自然就能走上低损耗的轨道。