好的,我来帮你把这篇文章改写一遍,保持段落语义一致,同时增加一些细节描写和色彩,全文字数尽量保持相近。

---

随着时光的流逝,昔日清朝的辉煌也渐渐远去,成为历史长河中的一抹淡色。

当我们回忆起那段岁月,脑海中往往浮现出的是那些宫廷剧里绚丽多彩的画面,争权夺利、嫉妒纷争似乎成了清朝生活的代名词。

然而,真实的清朝生活远非电视剧中那样跌宕起伏,反而更像是一部泛黄的老相册,静静地保存着270多年间最质朴、最真实的社会风貌。

那残破斑驳的城墙,乡间曲折的小路,市井男女的沧桑面孔,严肃端庄的旗人家族合影……

这些泛黄的老照片虽然少了些许光彩和戏剧性,却用最朴实的镜头,忠实地记录了当年平凡百姓的生活日常。

没有华丽的修饰,反倒让我们第一次能够纯粹地触摸到那个没有杂质、真实无华的清朝社会,感受那段历史最直接的呼吸与温度。

照片里,一位中年男子正坐于画面中央,他是这家的顶梁柱。

从衣着打扮来看,他应是一位颇有成就的商人。

那长袍裁剪考究,帽饰精致讲究,加上他从容淡定的神态,似乎无声地诉说着他的财富和社会地位。

在他右侧坐着一位身穿精美旗袍的妻子,仪态端庄而娴静,眼神里透露出温婉的气质。

而他的左侧与身后,则分别是两名衣着鲜艳、神态轻松的女子,笑意盈盈,身姿婀娜,显然是他纳的两名小妾。

最前排则坐着两个年约十岁、面容俊秀的男孩,活泼而略带羞涩,显露出孩童的纯真。

男主人的沉稳与自信,两个孩子的天真烂漫,加上两位妾室温柔的目光,共同构成了一幅温馨和谐的大家庭全家福。

透过这张老照片,我们仿佛穿越时空,亲眼目睹了那个时代清朝富裕商人的家庭日常,感受到浓浓的时代氛围。

照片已有些泛黄褪色,但依稀可见背景中花团锦簇的庭院,一位身穿长衫的男子坐于右侧,神采奕奕。

他身旁围绕着七名衣饰华丽的妇人,容貌俏丽,态度从容。

男子神情中流露出得意的笑容,正骄傲地展示他那“三妻四妾”的家庭规模。

在当时的封建礼教社会,这样的家庭被视为成功和身份的象征。

仔细观察,这七名妇人中正妻的打扮最为讲究光鲜,妾室们则略显逊色,反映了家庭中严格的等级制度。

这种家族构成,也体现了当时社会普遍的重男轻女思想。

富裕的男子不仅能纳妾,还以妻妾数量多少彰显自己的身份、权势和财富。

正妻主掌内务,妾室居于其后,是家族香火传承的保障。

若正妻无子,则小妾就成为“备胎”,其所生子女需过继给正妻名下,方可延续家族血脉。

这张老照片层层叠叠的影像,宛如一扇通往旧时光的窗户,让人得以一窥那个等级森严、礼法森严的社会面貌。

它也促使我们反思旧社会的封建陋习,更见证了新中国成立后社会的巨大变迁和进步。

在一张斑驳泛黄的老照片中,五口之家穿着华美的旗袍,在摄影馆布景前并排坐定。

男主人相貌英俊,表情自信,身边的妻子则温柔儒雅,气质典雅。

右侧一位美人斜倚着,眼神迷离,正是男子纳入门下的小妾。

妻妾中间站着一位长孙女,容貌秀丽立体,幼子则端正聪慧,表情乖巧。

从服饰和姿态看,这无疑是一个富裕而体面的家庭。

男主人年不到四十,事业已颇有成就,家中儿女双全,更纳美丽妾侍。

照片中人相貌出众,显然门当户对。

正妻温婉娴淑,小妾妩媚动人,女儿聪慧俊秀,儿子也颇具英气。

全家福中,一家人颜值与气质俱佳,尽显家族荣耀。

这张照片不仅展示了古代等级分明的家庭结构,也体现了当时社会对美貌和身份的高度崇尚。

相貌美丽在那个时代几乎成为衡量家族地位的标准,只有“门当户对”,才配得上这般富贵之家。

整张照片散发着浓烈的家族自豪感,成为当时社会追求的理想典范。

这是一张拍摄于1885年的清朝童养媳照片。

画面中,一位英俊的青年正牵着一匹驴子缓缓前行,驴背上骑着一名身穿紫色衣裙的小女孩,侧脸温顺而安静。

这位稚嫩的小女孩,便是这名青年“丈夫”引以为傲的童养媳。

从两人的衣着推测,这应是一户生活尚可的小康之家。

然而,这华丽的外表掩盖了封建社会中无数女孩失去自主权的悲惨命运。

这名女孩不过未满十岁,命运却早已被安排妥当,她无法掌控自己的人生。

因传统陋习被迫成婚,童年本该无忧无虑的她,便从此背负沉重枷锁。

面对无法改变的现实,她只能逆来顺受,默默承受命运的安排。

她眼神中流露出超越年龄的成熟与平静,令人对她当下的境遇生出无限怜惜。

这张照片,真实写照了那个时代女性在封建束缚下的挣扎,也让我们见证了历史的无情与残酷。

照片虽然泛黄,但仍依稀可见一位姿态婀娜的美人,与一位年轻丫鬟同框合影。

美人衣饰考究,佩戴翡翠珠宝,显然是身份尊贵的千金小姐。

身边的丫头素面朝天,眉目清秀,身形柔美。

两人靠得很近,丫头俏皮地瞟向镜头,略显娇憨,而小姐则妩媚动人,眼波流转。

从衣着到神态,都透露出小姐非凡的家世背景。

她的容颜堪称国色天香,远胜过当时许多皇室贵妃。

这已是晚清鼎盛时期,她正值青春妙龄,美貌与身份兼备,婚事必定引得权贵竞相追逐。

丫头清秀灵动,态度亲昵,似乎私下关系甚笃。

照片中流露出一种高雅与尊贵的气息,同时隐含着主仆间亲密的温情。

即使放到今日,望见这百年前的风华绝代,也让人不禁长叹一声“真是养眼”。

照片中,一位身穿华贵官服的中年妇人端坐正襟,气质端庄优雅。

她正是李鸿章的夫人赵氏。

赵夫人身披氅袍,头戴朝冠,脚踏绣有蝴蝶花纹的鞋子,一身朝服衬托出她丰腴圆润的身段。

她雍容华贵,气度非凡,充分体现了当时大家闺秀的威仪。

旁边站着她的女儿李菊耦,身穿旗袍,羞涩地侧脸相望,神情清秀,颇有几分张爱玲笔下女性的柔美气质。

这宽大笨重的汉服,本是为了彰显贵妇人的身份与体面而设计。

可如今看来,却成了臃肿拘谨的象征。

这种“被子式”传统服饰,正体现了当时封建礼教对女性的束缚,也成为我们解读那张老照片时的一个生动注脚。

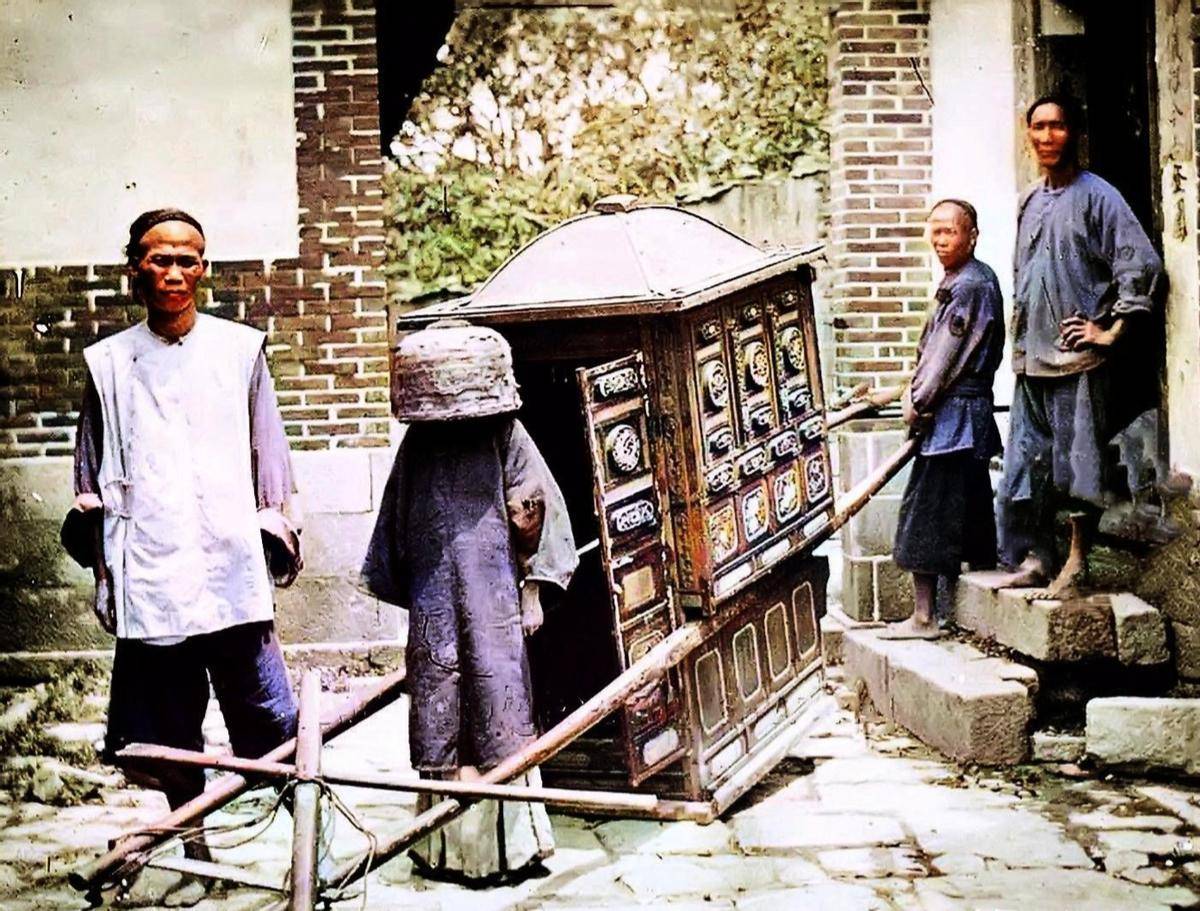

泛黄的照片定格在1887年的一个瞬间。

青石牌坊前,几名身着长衫的轿夫正抬着一顶大花轿,步履沉稳。

轿门口,一位气质优雅的少女头戴用红布装饰的大竹筐,面容隐匿,仅露出一缕黑亮秀发。

这正是莆田地区独特的新娘装扮,截然不同于传统大红盖头。