“我是不是该戒掉一些习惯了?”一个患有脂肪肝的中年男子在复查报告前皱着眉问。在很多人的印象里,脂肪肝只是体检报告上的一个标记,等它发展到引起不适才引起重视。

可那些活到八十多岁的患者,早在五十多岁时, 就悄悄放下了一些看似无关紧要的东西,积累了足够长的健康时间。

表面上,这些习惯和肝脏并没有直接的冲突,但日复一日,它们的叠加效应能决定肝脏的代谢能力和耐受力。

高果糖饮食是他们最早放弃的内容之一。 很多人以为只有白砂糖才会让肝脏负担重,却忽视了高果糖玉米糖浆、果汁饮料、加工甜点中隐藏的糖分结构。

果糖在肝脏里几乎不受胰岛素调控,大量进入代谢通道时会直接转化成脂肪。

与葡萄糖不同,果糖代谢缺乏反馈机制, 吃多了身体不会自动减少摄入欲望,这也是很多人长期不知不觉中肝脏脂肪堆积的原因。

有统计显示,长期摄入高果糖饮食的人群, 肝内脂肪含量平均比低果糖饮食的人高出三成以上。减少这些糖分,不仅降低甘油三酯水平,还能改善肝细胞对胰岛素的敏感性。

这类改变需要明确地去看配料表,需要有意识地减少水果罐头、含糖茶饮的频率,这是一种对长期代谢风险的提前防御。

酒精依赖是另一件被舍弃的事。很多人坚信少量酒有益健康,但这种“少量”的定义在现实中常常被高估,尤其是对肝脏已经存在脂肪堆积的人来说。

酒精在体内分解会产生活性氧,加速肝细胞膜的损伤,还会干扰脂肪的正常代谢通路。酒精代谢优先级高于脂肪氧化, 这意味着只要饮酒,脂肪分解就会暂时停滞。

有人会说啤酒度数低、红酒多酚高, 但这些微小的好处无法抵消乙醇本身的代谢毒性。

曾有长期随访发现,坚持戒酒超过10年的人,肝脏酶指标恢复正常的比例,是继续饮酒人群的近两倍。 那种把酒精当作社交必需品的观念,恰恰是很多肝病进展的隐形推手。

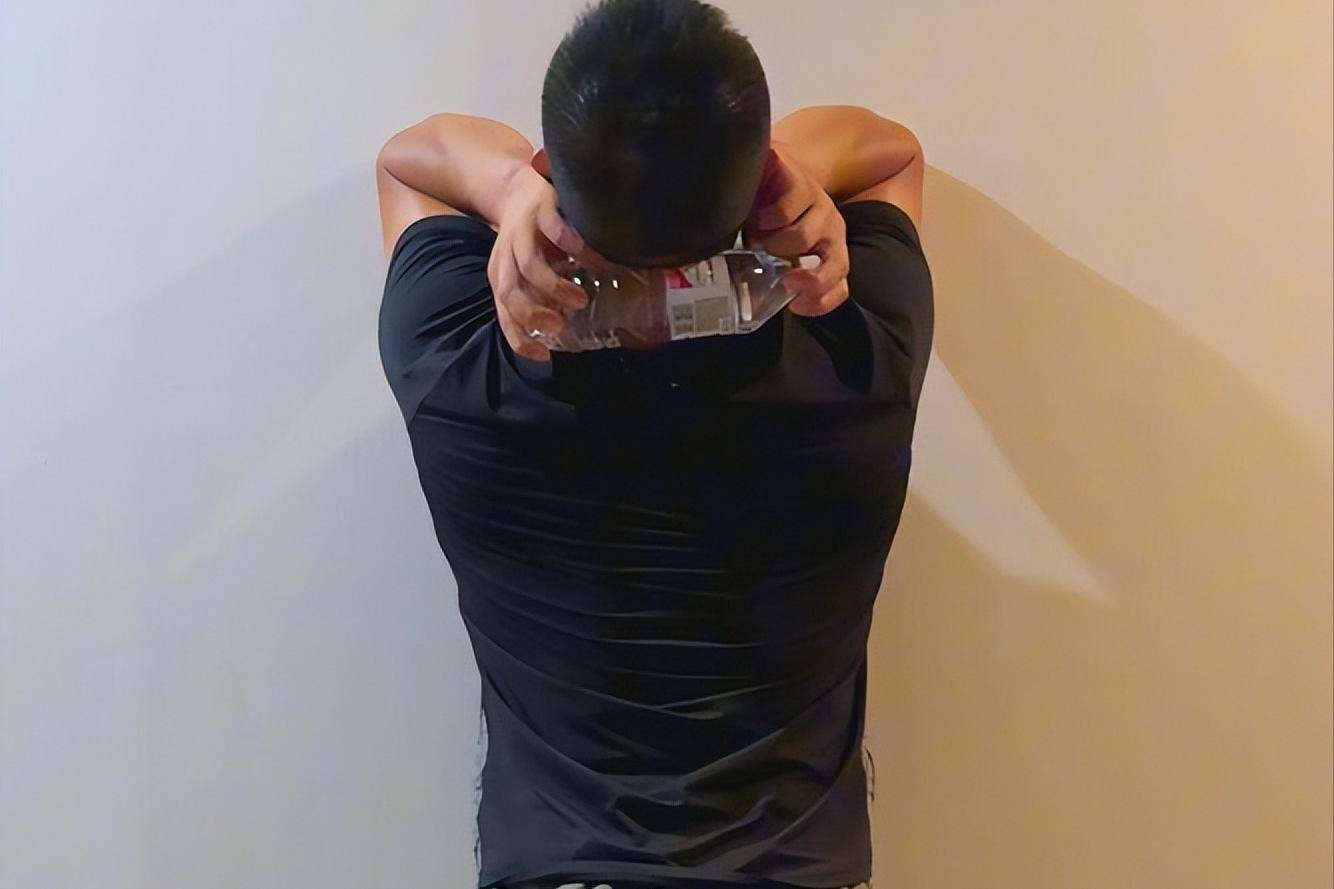

久坐不动的习惯同样在中年时就被打破。 人体肌肉是代谢的最大引擎,尤其是对血糖和脂质的调控。

长时间缺乏运动会让肌肉对葡萄糖和脂肪酸的摄取能力下降,肝脏不得不承担更多代谢压力。哪怕每天额外增加三十分钟的中等强度活动,也能让肝脏脂肪含量下降10%以上。

这种改善并非只来自消耗热量, 还包括运动带来的肌肉信号分子——它们能直接作用于肝脏,提升脂质代谢效率。

久坐人群常伴随内脏脂肪积聚,这部分脂肪会释放炎症因子,加速肝脏纤维化风险的累积。把日常的碎片时间用来走动、伸展, 可能比一周一次高强度运动更能稳定代谢状态。

熬夜加不吃早餐的组合,也是许多人在55岁前主动终结的模式。生物钟不仅决定睡眠,还调节着肝脏内上百种酶的活性。长期熬夜会打乱肝脏的代谢节律,使脂质合成和分解的平衡被破坏。

不吃早餐看似减少了一餐热量, 却可能导致午餐和晚餐暴饮暴食,让肝脏在短时间内处理大量营养负荷。

还有研究发现,早晨进食能启动胰岛素敏感性的高峰期,让肝脏在白天更高效地分配能量。一旦缺少这一环节,代谢的启动被延迟, 脂肪就更容易被储存而不是燃烧。

把睡眠时间调整到稳定区间,并保留一份简单的早餐,不是为了仪式感,而是给肝脏一个规律运转的信号。

乱吃保健品是他们彻底放弃的另一件事。市场上有不少号称“养肝”“排毒”的产品,其中成分复杂、来源不明,部分甚至含有对肝细胞有损害的成分。

肝脏是解毒中心,过量摄入不必要的化合物,只会增加代谢和排泄的负担。一些草本提取物在动物实验中表现出抗氧化作用, 但在人体中剂量和代谢途径完全不同,可能在无意中诱发药物性肝损伤。

多年来,药物性肝病的报告中, 不少与长期服用非处方保健品有关。那种“吃点总没坏处”的心理,是缺乏科学验证的。

保健品并不能替代饮食和作息的改善,真正长期稳定的肝功能状态,更多来自可控的生活习惯。

这几种改变有一个共同点:它们并不是立刻见效, 而是在多年累积中塑造一个更耐用的肝脏。很多人把注意力放在体重、腹围这些直观指标,却忽略了肝脏作为代谢枢纽的隐性压力。

高果糖饮食、酒精依赖、久坐、作息紊乱、无节制补充保健品, 这些习惯互相叠加,会让肝脏在五六十岁时就提前进入代谢疲劳期。

反过来, 提前戒掉它们,就等于延缓了这个时间点,让肝脏有更长的缓冲期。

有些观点需要被推翻,比如“等有症状再改也不迟”—— 肝脏损伤早期往往无痛无觉,一旦出现症状,很多代谢能力已经不可逆转。

还有“用药调理比生活调整更有效”—— 药物往往针对特定指标,无法替代整体代谢环境的优化。肝脏健康不是单一因素的结果,而是饮食、运动、作息、外源化学物质摄入共同作用的产物。

那些活得更久的人, 不是因为掌握了某个秘密疗法,而是在中年时就用看似简单的方式,把肝脏的代谢压力降到可控范围。