明十三陵,位于北京市昌平区的天寿山下,是明朝历代皇帝的皇家陵寝,涵盖了十三位皇帝的逝世之地,这些陵墓合称为十三陵。它坐落在一个被群山环抱的小盆地中,东、西、北三面为山脉环绕,地理位置得天独厚,中心地带是一片开阔的小平原,陵墓前面有一条清流,如蜿蜒的丝带轻轻穿行,为这里增添了几分灵动与活力。除了十三座皇帝的陵墓,这片区域还埋葬着七位妃子的墓以及一座太监的墓,使得这个古老的地方见证了众多历史的痕迹。

十三陵的修建可以追溯到永乐皇帝将都城迁至北京后,不久之后建设便正式启动。始于公元1409年五月的长陵工程,历时将近两百年,直至明朝最后一位皇帝崇祯被安葬于思陵,整个过程可谓漫长且庞大。在中国古代史上,如此集中且持续性地在同一地区修建皇家陵寝的现象非常罕见,显示出明朝对皇室传统与祖先崇拜的重视。

整个十三陵陵区的面积广阔,达到了四十平方公里,展现出一种宏伟壮丽的气势。这里的陵园体系完整、布局庄重而和谐,周围景色优美宁静,建筑风格古朴典雅,是真正的古代陵寝建筑的典范。因其历史价值与文化底蕴,十三陵于1987年被联合国教科文组织正式列入《世界遗产名录》,成为国家文化遗产的重要象征。

如今我们看到的这一组老照片,拍摄于1906年。那时清朝尚未灭亡,时代背景正如一幅厚重的画卷,记录着中国历史的变迁。摄影者是一位日本摄影师,他四处游走于北京的各个角落,捕捉那一时代的历史文物与人文景观,最终将这些珍贵画面编成一本名为《北京名胜》的画册。这组生动的老照片正是该画册中的一部分,向我们展示了当时十三陵的壮丽景象。

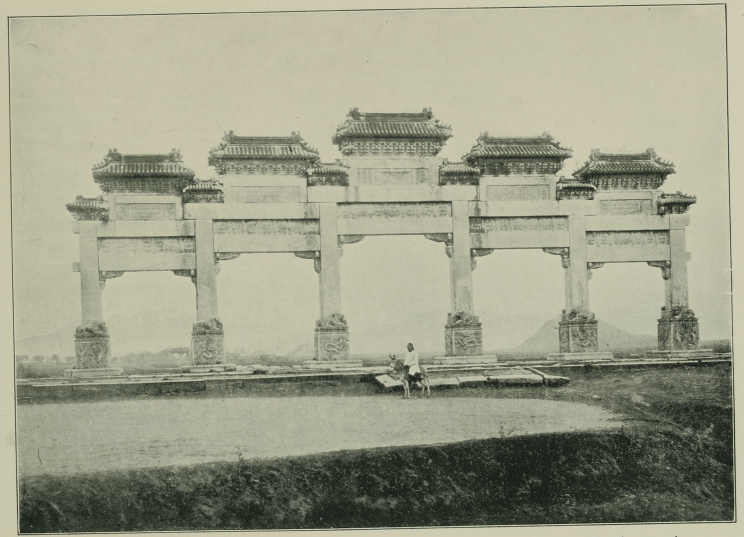

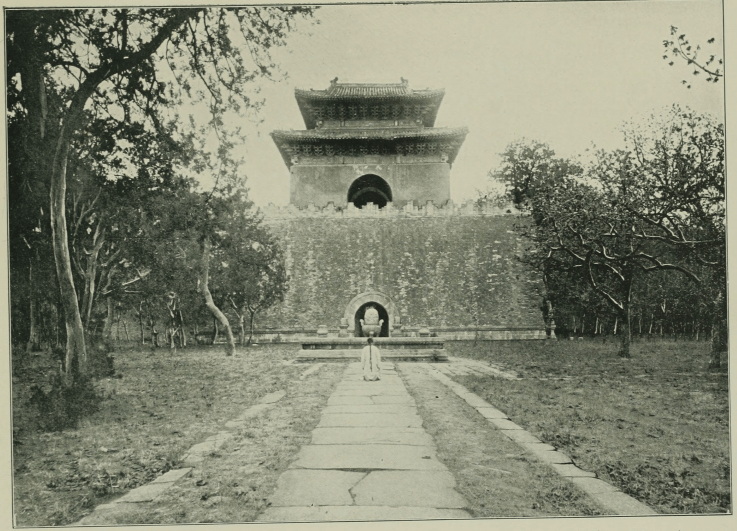

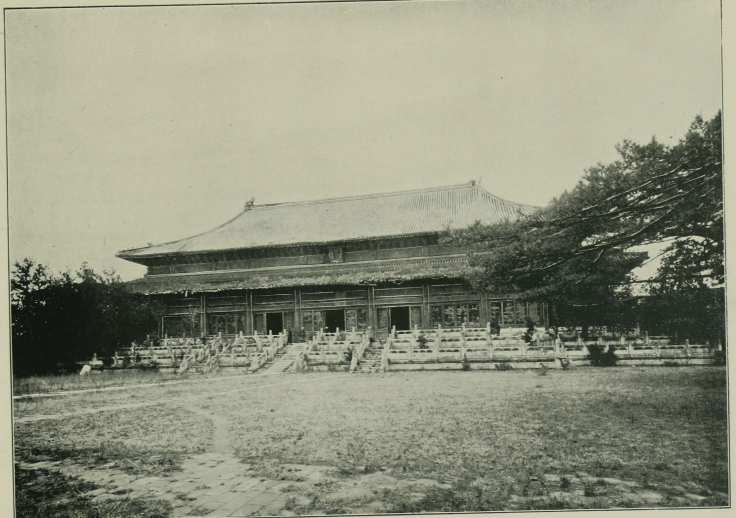

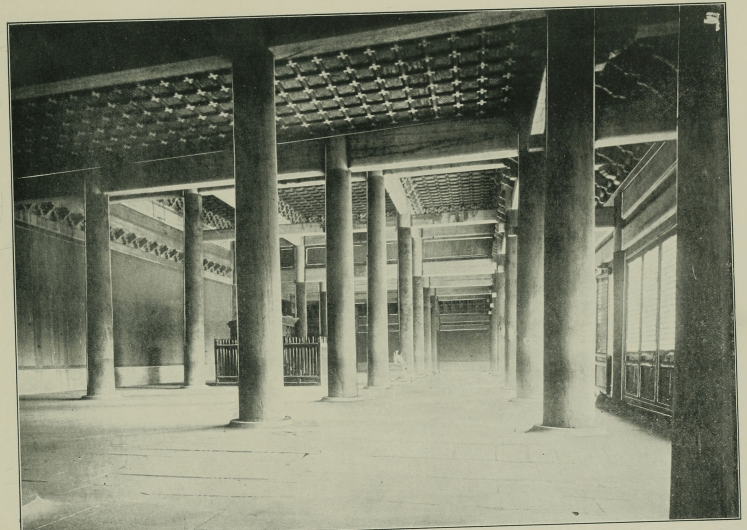

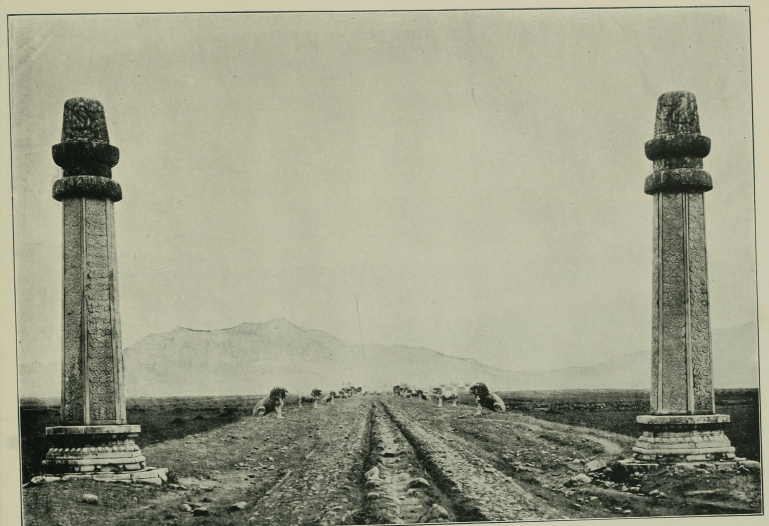

让我们一同细细品味这些影像吧!在明十三陵的殿宇前,有一位身着古装的人跪在那里,令人不禁好奇他此刻的心境与所为。走近一些,可以见到十三陵的神道全长超过一千米,气势磅礴,铺展开来令人叹为观止。再看大殿内部,排列整齐的柱子端庄有力,彰显出明代建筑之美。中央的石牌楼则是神道上最先显现的建筑,其古朴大方的造型让人感受到时光的沉淀。这座石牌楼建于1540年,由嘉靖皇帝所修,为表彰其祖先的丰功伟绩,至今已有482年的历史。

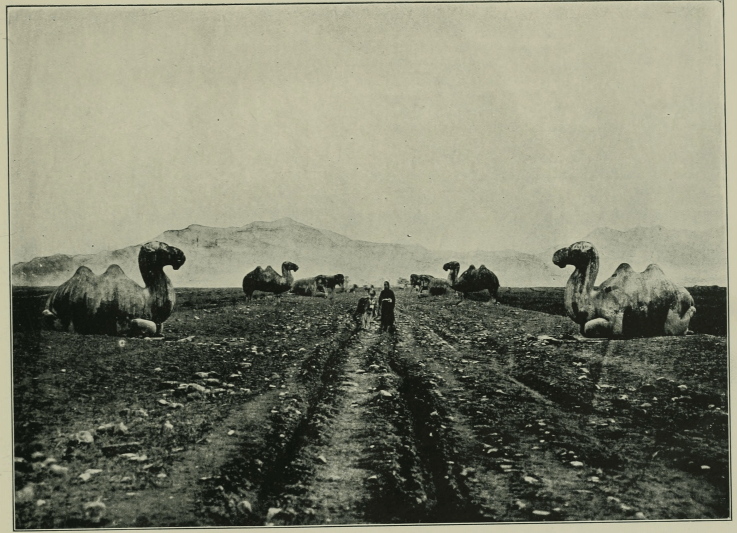

在更加深入的视角中,我们看到十三陵殿宇的宏伟尽显无遗,尽管大殿的维护状况良好,但院落中杂草丛生,缺乏应有的管理与细致修缮,这在某种程度上反映出历史的痕迹。神道两旁,巨型石兽与石人的雕像分布在一千多米的路途两侧,这些石雕不仅造型生动,且工艺精细,体形硕大,状态保持良好,形成了规模庞大的石雕群,展现出古代陵园建筑的独特魅力。

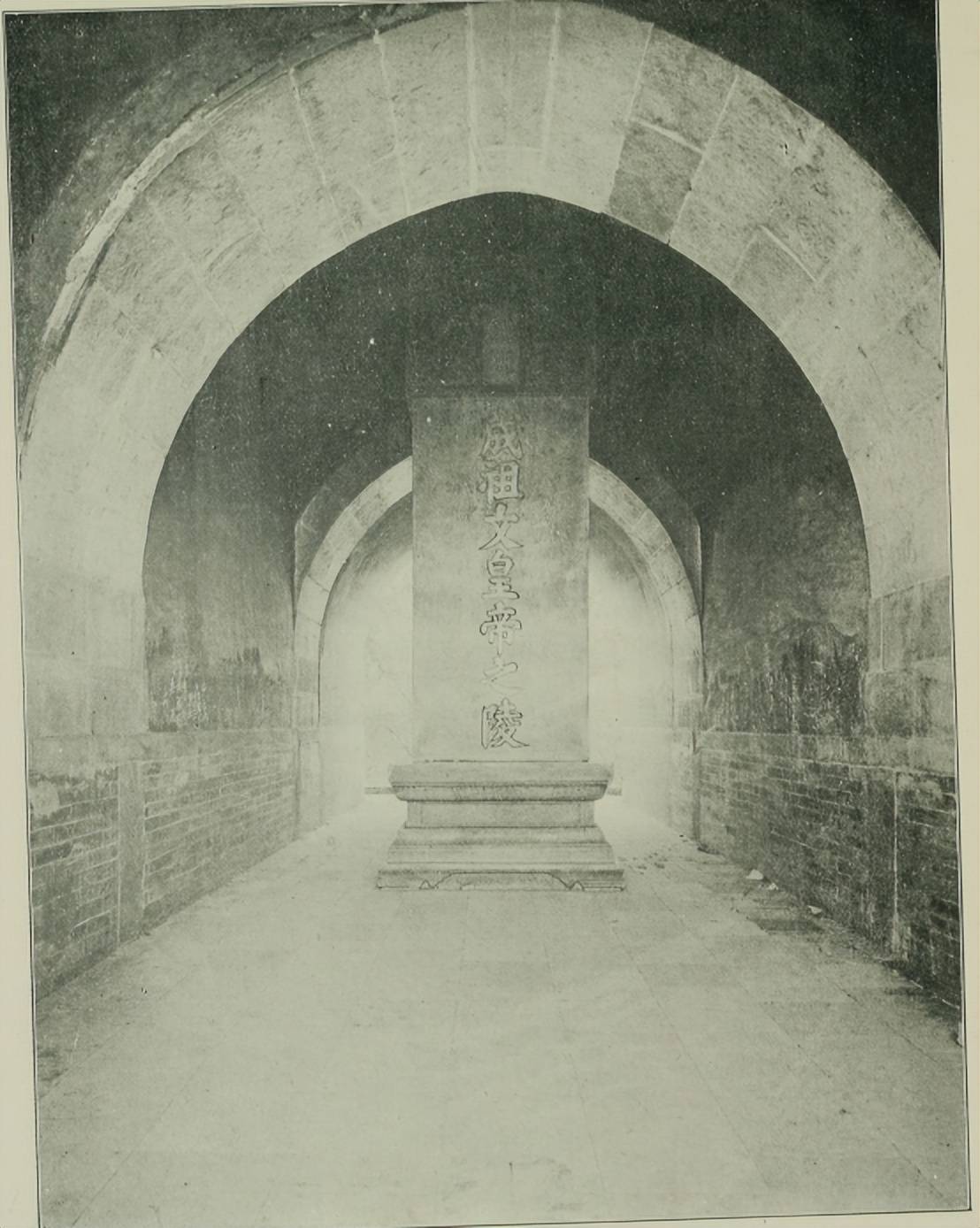

在这幅背景下,还可以看到十三陵的石碑,上面铭文清晰可见,记录着成祖文皇帝的陵墓信息。而周围的巨型石兽与象同样震撼人心,雕刻工艺的细腻程度与生动形态,仿佛赋予了它们灵性,使得这些雕塑不仅仅是装饰,更是历史的见证,诉说着过去的辉煌与沧桑。