一次城乡结合处的适应性更新

场地原貌

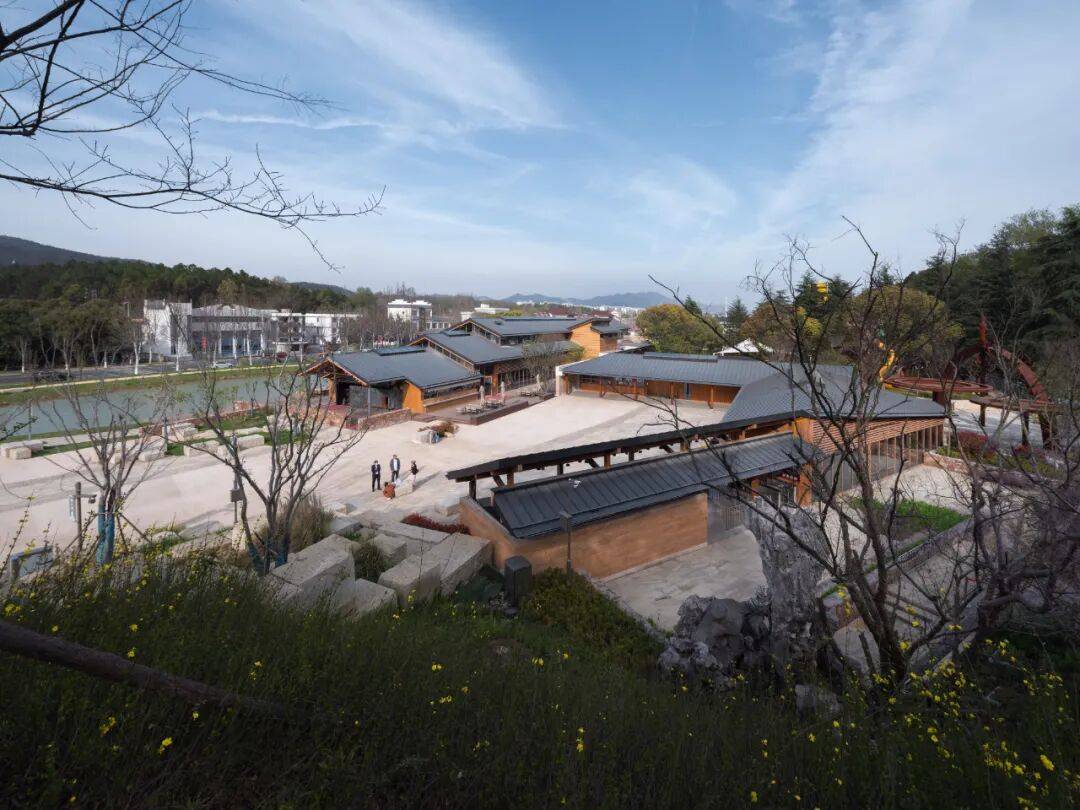

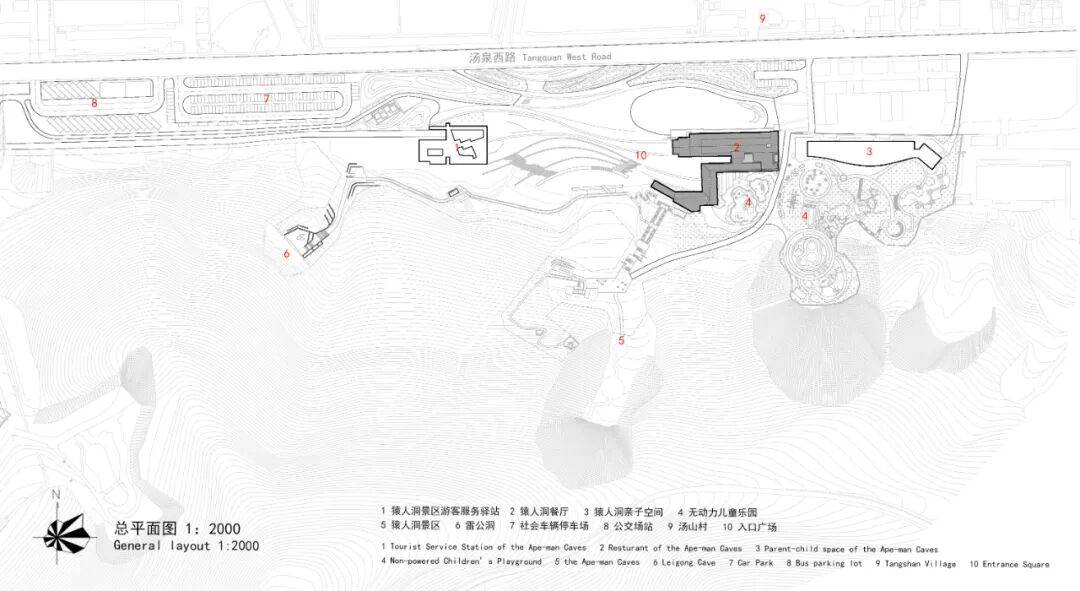

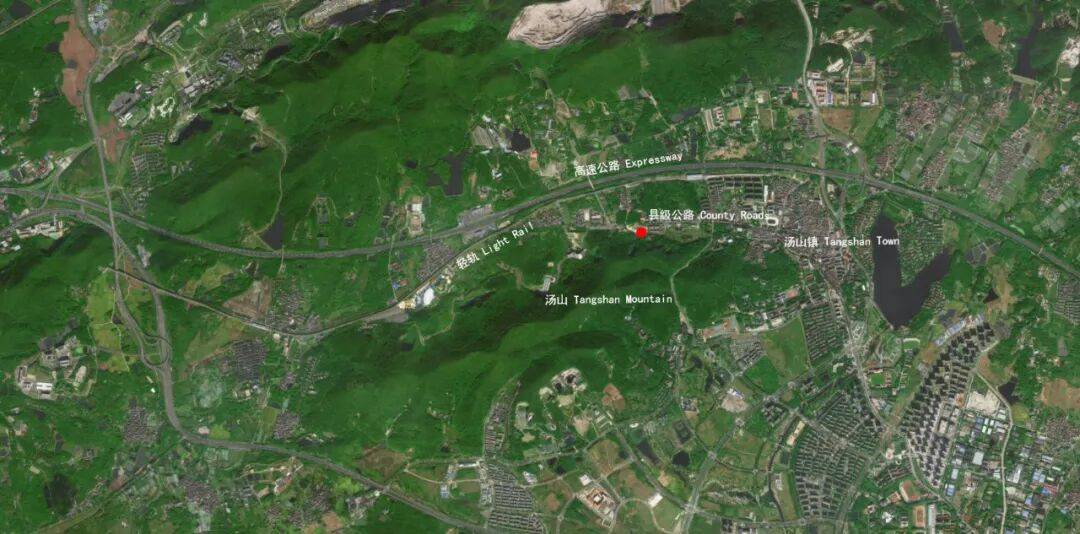

汤山古猿人洞景区位于南京市区以东的一处山谷之中,因发现古猿人遗址而闻名,一直是南京近郊的著名游览地。景区所在的地区属于城乡结合处,在历史上一直是重要的交通要道,一条东西走向的道路沿着山谷穿越而过。由于山体和道路之间的距离近、空间比较局促,再加上场地中有一条排水渠,使得景区用地、停车场用地、社区公共用地之间相互制约,猿人洞景区因此一直饱受交通不畅、形象不突出以及服务设施不足等问题的困扰。

值得注意的是,此次猿人洞景区入口区域更新改造的目的,不仅是对景区设施的一次提升,同时也是对这块处于狭窄谷地的社区进行的一次功能织补。譬如环境优美的公共开放广场成为本地居民乐于前往的场所,无动力儿童乐园也将被打造为受欢迎的游玩目的地,同时配建一座特色餐厅来满足人们的聚餐需求。这种将公益性质与商业性质结合起来的功能配置是出于对项目后期运营的考虑,即通过商业盈利来平衡景区设施的维护和管理成本,这是项目能否可持续发展的关键要素之一。

建筑作为用地划分的界线

通常在封闭的收费景区进行空间界线划定时我们会见到大门加围墙这样简单而直接的方式,但猿人洞景区入口区狭窄的地理环境以及多诉求的功能需求,试图赋予这个空间界线以更多的涵义和用途。

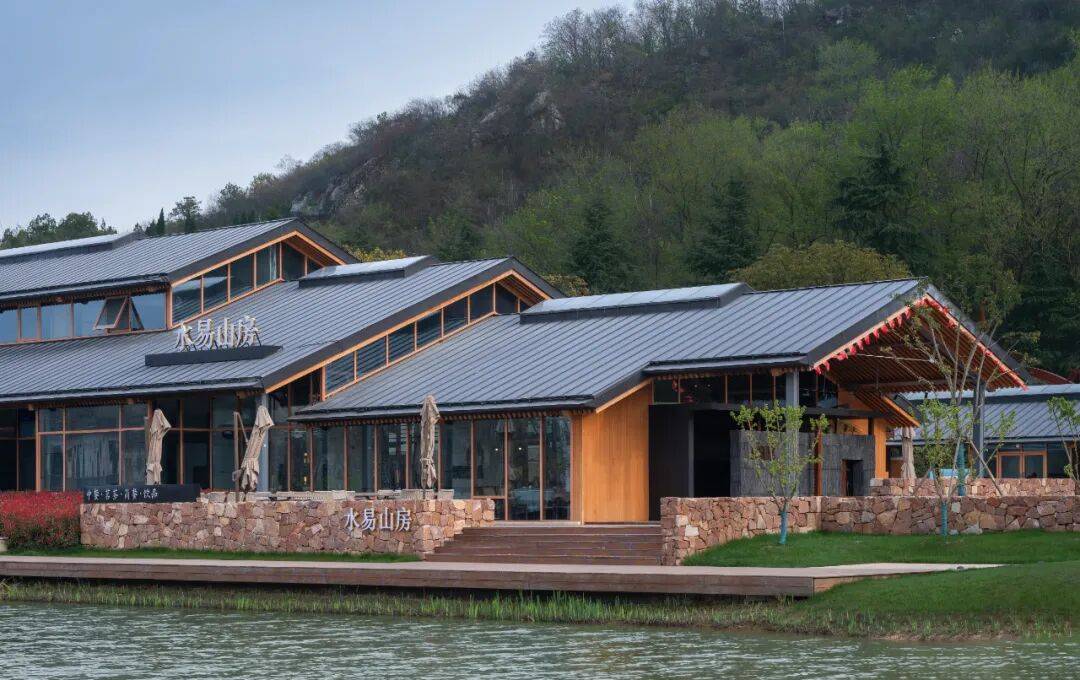

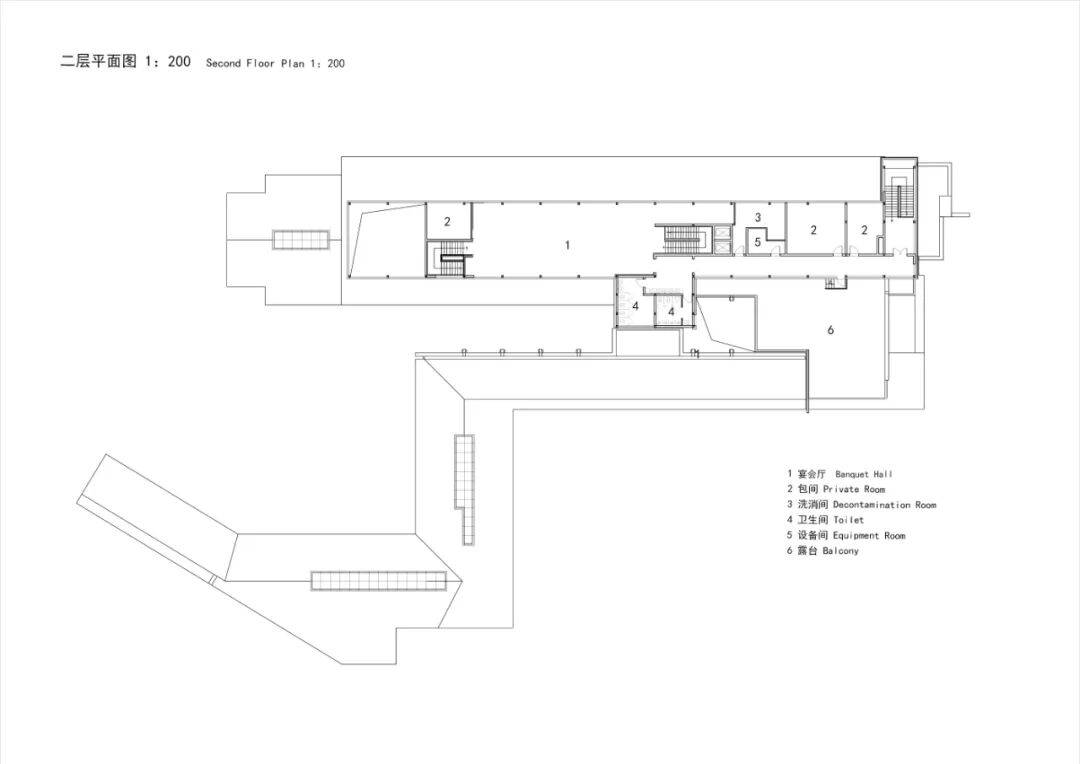

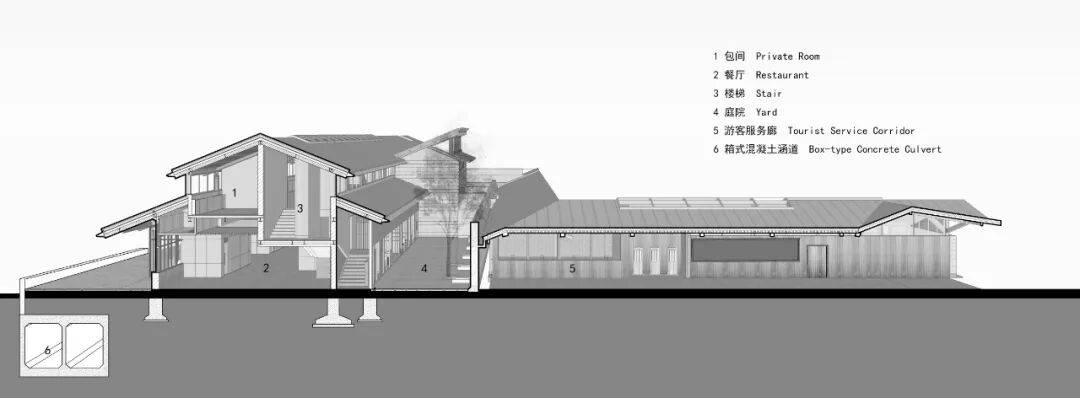

场地中原有的公交场站办公楼是一个长条形的二层砖混结构建筑,它之所以呈线性布局主要是因为沿着一条排水渠修建的原因,而建筑的另一侧是景区内的一块扇形的林地。受制于这些条件,设计依托了原有建筑的基底重新布局了一座布局相似的一字型建筑。考虑到汇水以及暴雨时的行洪因素,原本敞开的排水渠在建筑这一段被改造成为地下的箱涵,地面上则利用一个景观水塘来作为地表径流的汇集水体。这个滨水的新建两层高坡屋顶建筑,其功能为社区餐厅,一层为堂座和包间,二层为可举办宴会的大厅,满足了旅行团及当地人的宴会需求。

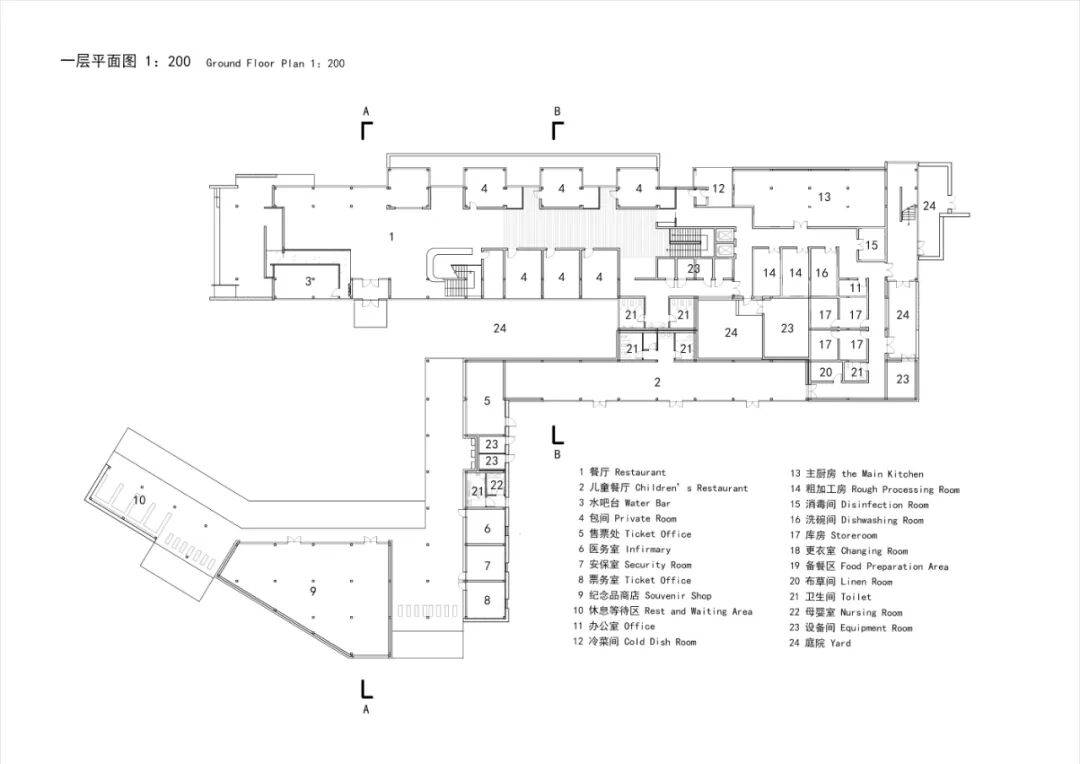

原有办公楼南侧的扇形场地被建设成为一个林下的无动力儿童乐园,因为乐园是独立运营,需要对其进行封闭管理,因此设计上采用了一个连续的Z型的条状建筑来进行场地的分隔,向内利用一个儿童餐厅对林下的乐园进行了物理空间的围合,向外又与社区餐厅一起围合出了入口小广场,以方便游客在此集散,建筑面向游客来向布置了售票处、问询处等服务用房,靠山体一侧分别设置儿童乐园和猿人洞景区的出入口,两者之间用一个透明的纪念品商店来进行区隔。

Z字型建筑与一字型建筑之间利用一条窄长的庭院和一个天井相互脱开,庭院满足了一层包间的通风采光需求,而天井则被用来集中放置空调外机。建筑的东端靠近景区的车行入口,因此将厨房布置在这个区域有利于货物运输,同时厨房也把一字型建筑和Z字型建筑的东端连接在一起,作为对外服务的社区餐厅和对内服务的儿童餐厅的共同的后场空间。

用材料和建造重新定义场所

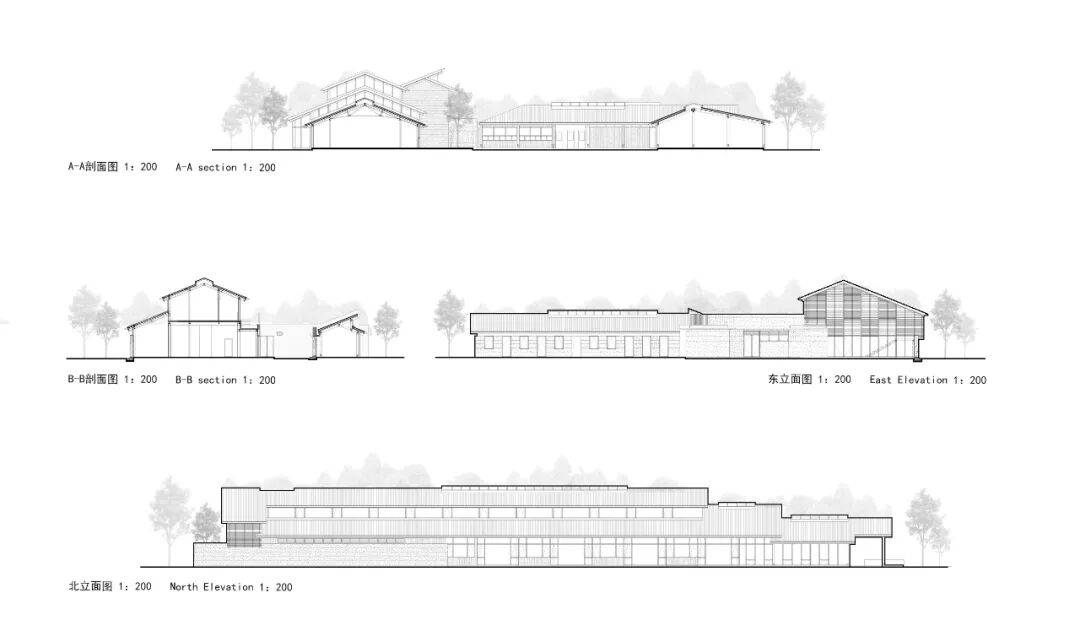

猿人洞因在山上的溶洞中发现直立人化石而闻名,洞穴是整个景区游线中的高潮部分,因此前区的建筑物和构筑物不应以喧宾夺主的姿态出现,如何与平缓的山脊相协调以及如何增强其引导性是建筑需要考虑的首要问题,所以建筑以“卧”的姿态坐落在山脚下,并没有将自身塑造成模仿洞穴的形态或者是仿古建筑形象,因为人为缩短时间的差距只会毁掉历史遗迹真正的价值,而是通过连续性的檐廊灰空间,让建筑看上去更像一位的“引导者”,以欢迎和谦逊的姿态带领参观者走进历史遗迹。

同时建筑有着自己的“在场”方式,它试图从材料和建造方式上来体现自己的在地特征。汤山因其石灰岩地质而闻名,山体被竹木所覆盖,再加上距今50万年的遗址,因此建筑选取了土、石、竹木这样的自然材料来作为表达,这些材料经过人为的加工,从而变得坚固、耐久和易于施工,这或许也是史前时代的猿人在洞穴中使用工具的目的。

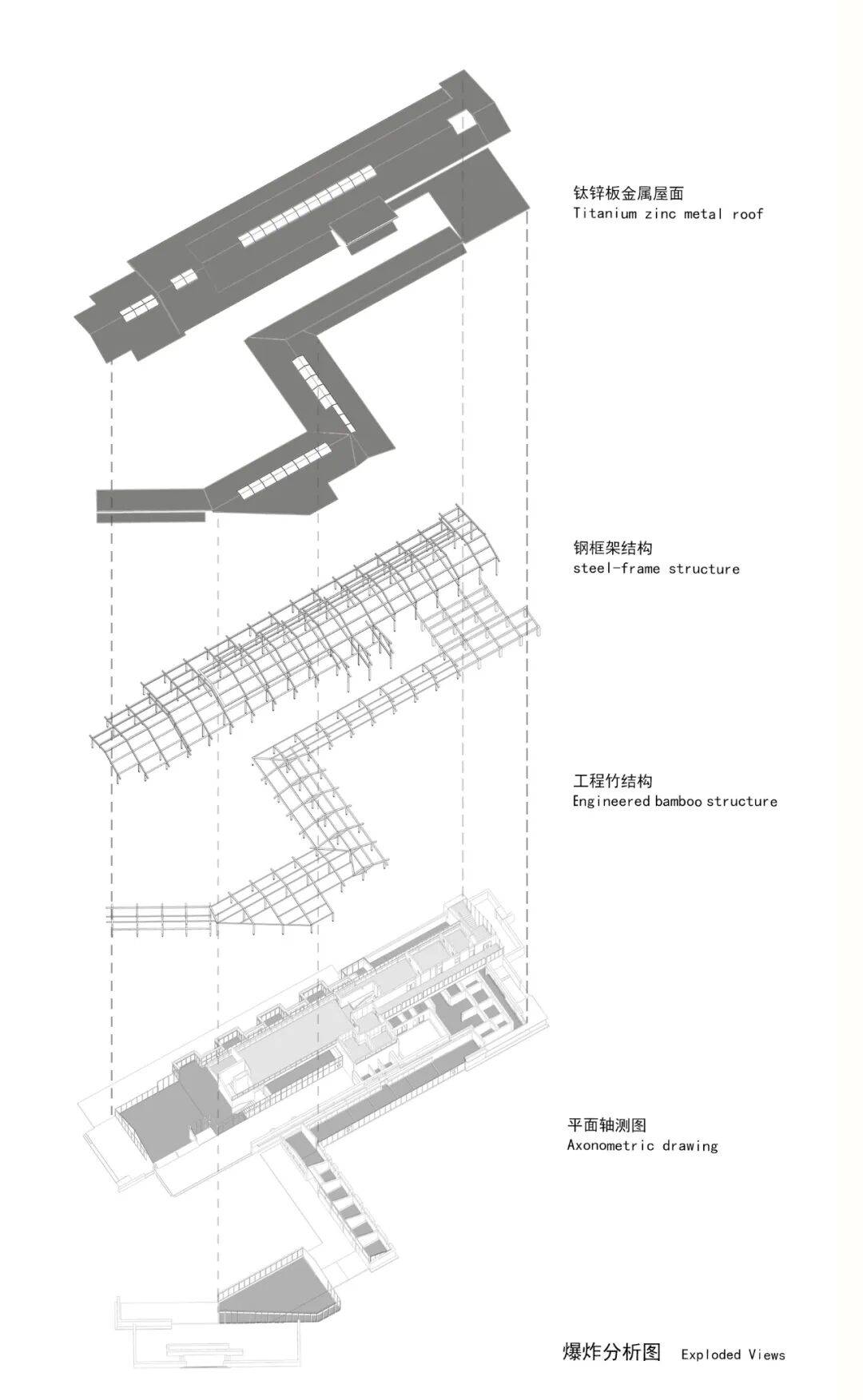

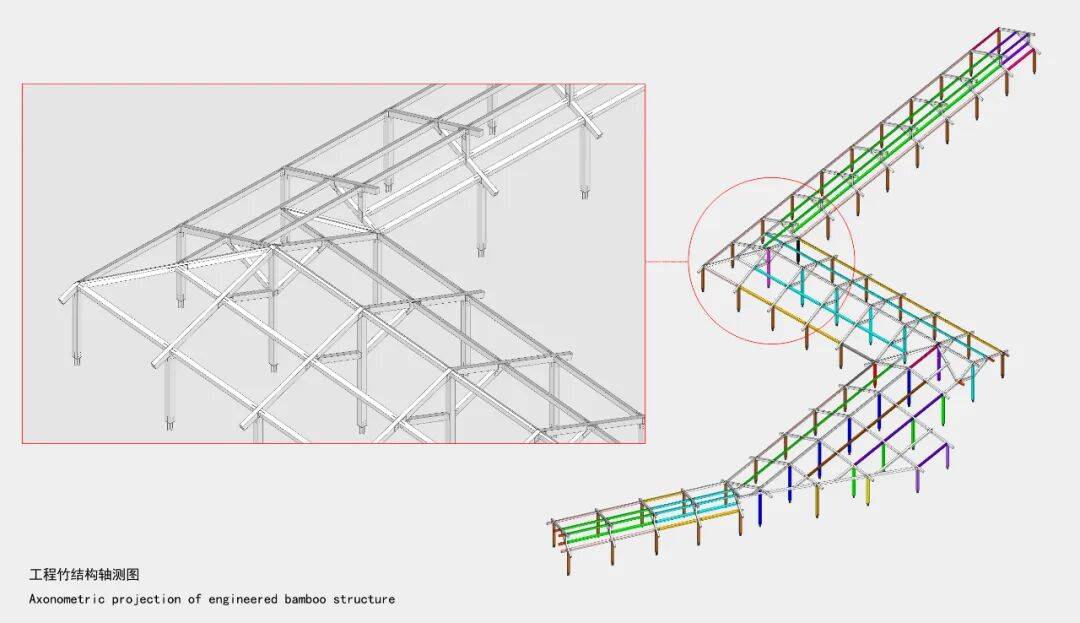

夯土为墙,即使不是简单的围墙,但墙依旧在建筑中扮演着重要的角色。在加入钢筋、水泥等现代材料后,夯土墙的抗裂性和防水性得到改善,在纵横向墙体的相互的配合下,长长的夯土墙起到了物理空间分隔的作用,也似一条主线,让其它的空间附着其上生长出来。工程竹作为一种工业化胶合生物质材,通过钢连接板,让其具备了装配式的特点,工程竹框架结构与夯土墙脱开设置,让内部空间具备了根据功能灵活分隔的可能,并且因为结构自重轻、基础小的特点,这让建筑在水渠和树林之间的场地施工时具备较为优秀的适应性。

小尺寸的轻型钢结构同样具备装配式的特点。长条状的社区餐厅采用钢框架结构体系,建筑一层门廊的屋顶到二层宴会厅的屋顶之间采用了依次抬升的方式进行过渡,这让建筑在朝向人流的来向呈现出重檐的形象,屋架采用了张弦梁结构来减小钢梁的截面尺寸。而在临水塘一侧,长长的水平屋檐下阵列着几个临水餐厅包间,厨房的外墙则以一道夯土墙与屋檐脱开,二层的屋面也在尾段利用楼梯间的造型在夯土墙上形成一处形体的咬合。建筑利用墙、檐、园这些要素组合在一起重构出了场所的新秩序。

与环境对话的建筑细部

建筑除了用小体量、通透感和轻质化的特征来表达对场地的低干扰意愿之外,建筑在局部细节上也体现出与自然环境对话的姿态。社区餐厅入口处的几道毛石砌筑矮墙,界定出两片朝水面跌落的平台,成为餐厅轻松惬意的外摆空间。窄长庭院里的夯土墙顶的混凝土压顶朝庭院一侧伸出一排阵列的水舌,另一侧面向一层儿童餐厅的坡屋面出挑一条通长的内天沟,天沟正好嵌在墙体和工程竹柱子之间。水舌排走内天沟的雨水,其下方利用混凝土水槽来承接落下的雨水,这“一吐一纳”的景象颇具中国人文象征性,也成为庭院中餐厅的对景。建筑东端厨房的的屋顶,是一个接近树冠并能眺望猿人洞山体的室外平台,这里营造出宜人的室外就餐氛围。窗,是室内人物认知室外景致的媒介,本设计中对窗的处理因其所处位置有异而呈现出不同的形式。朝向水塘的一层包间利用屋檐下相互脱开的玻璃盒子让用餐的人有一种被室外环境包裹的感觉,二层的宴会厅采用水平向的长窗,山林的景象仿佛一幅画卷沿室内展开。黑色的钛锌板金属屋顶与下部的夯土和竹木的浅暖色形成对比,屋顶上的顶窗和高侧窗,又为树梢、光影出现在建筑室内的顶部提供了契机,这些举措都在不断的促进室内的使用者与室外环境之间的对话。

结语

靠近社区的景区入口空间,不仅仅是属于景区的专属品,其山、水、林也孕育着当地人的生活习惯和传统,是属于社区居民共有的资产,因此在景区边界的处理上,需要多一些多义性和共享性,补充一些社区的功能短板,同时降低生硬的隔离带来的冷漠感,为游览者创造更多停留的空间场所,将有助于建筑作为鲜活的机体融入社区、融入自然,并成为鼓励公共行为发生的场所。

项目图纸

总平面图

一层平面

二层平面

立剖面

爆炸图

工程竹结构轴测图

建筑生成分析图

剖透视

剖透视

区位图

项目信息

项目名称:南京汤山猿人洞景区配套建筑

项目完成年份:2022

建筑面积:2382㎡

建筑事务所/公司/机构/单位:东南大学建筑设计研究院有限公司 建筑技术与艺术(ATA)工作室

公司所在地:中国南京四牌楼2#

主创建筑师: 李竹 Li Zhu

项目地址:江苏省南京市汤山街道

项目参与者

设计团队: 李竹、王嘉峻、吴威、杨梓轩

委托方: 南京汤山建设投资发展有限公司

结构、机电设计: 东南大学建筑设计研究院有限公司 综合五院 综合四院

景观设计: ATA工作室、Hassell上海事务所

施工方: 南京西部路桥集团有限公司汤山分公司

视觉信息

摄影师:时差影像 Timeraw Studio