左边是俄罗斯,右边是朝鲜,中间这条宽仅8米的路,却成了三国交界的奇特领土?

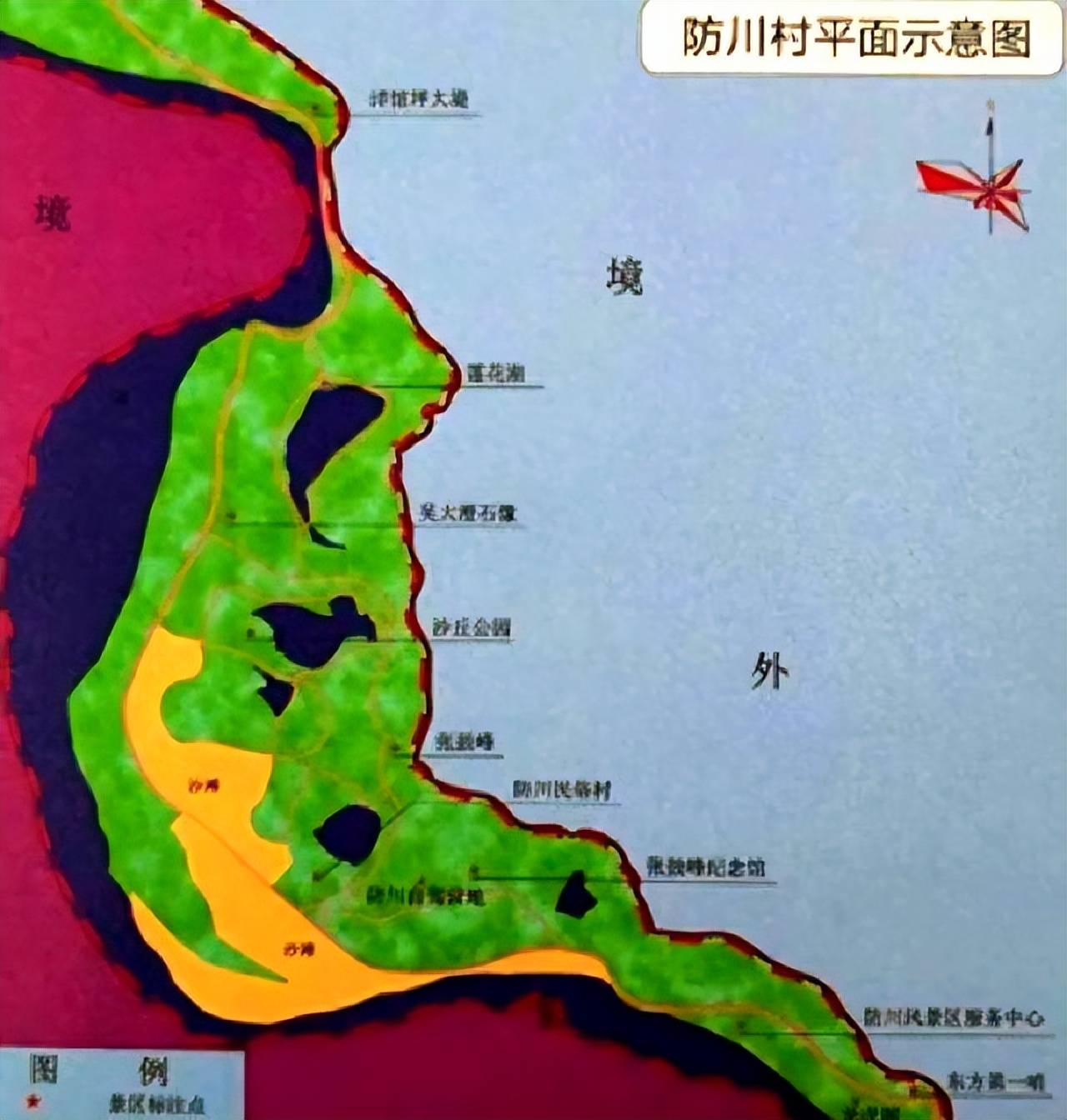

这条被称为“洋馆坪大堤”的狭长地带,长仅888米,是连接中国本土与防川村的唯一通道。左侧是俄罗斯的铁丝网,右侧是图们江与朝鲜领土。

洋馆坪大堤位于吉林省珲春市敬信镇通往防川村的公路上。别看仅宽8米,但其战略地位却极其重要。

而这块狭窄的国土解决的是防川村的“飞地”问题。1957年,图们江洪水冲毁了原有通道,防川村由此成为一片中国的飞地,村民进出只得借道苏联。

而这种情况持续了26年,直到1983年8月8日,中国工程队在图们江中用青石填筑而成的洋馆坪堤路才正式通车。

从地缘政治角度看,这8米宽的国土是中国在日本海方向唯一的潜在出口。毕竟防川村往南仅15公里就是日本海,而这里是中、俄、朝三国交界处。

不夸张地说,站在防川村的观景台上,可以体验“一眼望三国”的独特景致,毕竟左侧是俄罗斯,右侧隔江是朝鲜,而正前方远眺则是日本海。

近年来,随着东北亚地缘政治经济格局的变化,这条通道的战略价值更加凸显。

若中国能通过这一区域获得日本海的直接出海口,东北地区的对外贸易航线将大幅缩短。大连的货轮若能直插日本海,比绕道渤海湾可节省三天航程,黑吉两省的农产品运输成本可降低三成。

另外这块特殊领土的形成,实际源于近代中国与沙俄的边界纠纷。

1860年,沙俄利用英法联军兵临北京的机会,迫使清廷签订了《中俄北京条约》,将黑龙江口至图们江口大约40万平方千米的沿海领土划归俄国,中国由此失去了东北地区的出海口。

不过,条约仍规定在中国珲春图们江口为中国保留了一个进出日本海的出海口。但由于清廷腐败无能,根本无心争取这个出海口,任由俄方自由设置界碑。

1886年,中俄进行第二次勘界时,清朝爱国官员吴大澄发现俄方擅自更改了界碑位置。吴大澄不惧俄方威胁,据理力争,最终说服俄方将界碑向图们江出海口方向前移8千米,使之距海15千米。

也是这次勘界后签订的《中俄珲春东界约》规定:由界碑至图们江口30华里与朝鲜连界之江面海口,中国船只可以出入,俄方不得阻拦。

条约签订后,中国沿江居民利用这一航行权,出海捕鱼、经商,甚至还曾开辟了由珲春到日本海沿岸各国的航线。

吴大澄在勘界过程中设立的“土字碑”,如今已成为国家一级文物。可以说他当年“此柱可立不可移”的坚定立场,为中华民族保住了通往日本海的权利火种。

而随着时间发展,洋馆坪大堤连接的防川村,不仅具有重要的战略地位,还逐渐发展成为著名的旅游景点。

防川村本身被誉为“东方第一村”。村里人口不多,但民族构成丰富,汉族占25%,其他民族占75%。村民们主要以种植玉米、大豆、水稻和养殖牛、猪、羊为生。

在堤路修通之前,村民们出行极为不便。一旦图们江涨水,村子就变成孤岛,与祖国大陆的联系被切断。1983年堤路通车后,防川村才真正与祖国紧密相连。

尽管面积不大,这里的军事意义同样不可小觑。防川哨所的电波可以覆盖日本海的美军基地,具有重要的战略监测价值。在近年来的中俄联合军演中,这一区域也曾部署过防空阵地。

甚至可以说,军事设施与旅游景点并存,形成了一种独特的平衡。游客在感受边境风情的同时,也能体会到国家主权的重要性。

只得说,发展到现在,别看洋馆坪大堤虽窄,只有8米宽,却是中国领土完整意识的体现,这里没有重兵对峙,没有紧张局势,取而代之的是日益活跃的边境贸易和人文交流,已经实属不易。

参考资料:

长白秘境 吉线331|防川,一眼望三国的边塞秘境——人民资讯