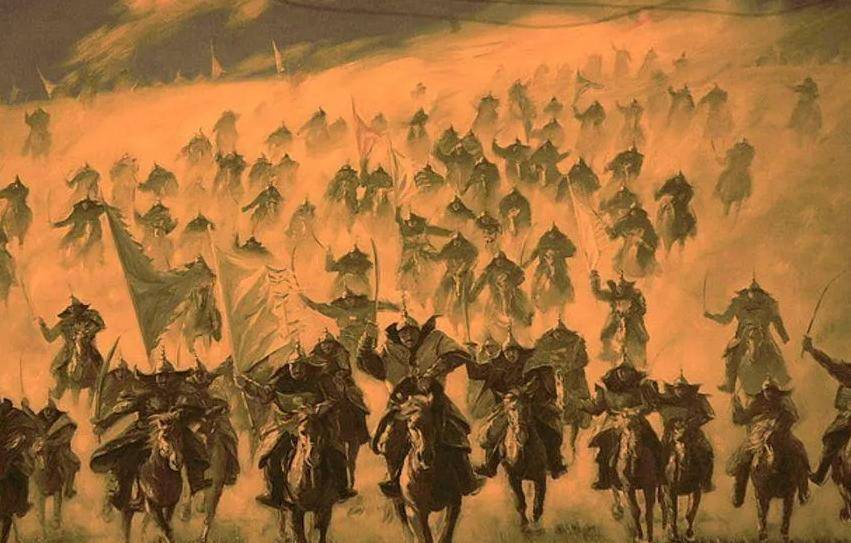

“纵横捭阖,平欧亚,雄才大略,傲视英杰”,这是对成吉思汗的经典描述。他是蒙古族的英雄,开创了草原上的盛世,成就了一个强大的帝国。元朝,正是由蒙古族建立的,它让中国的版图达到了前所未有的广阔,国家的力量也让其他强国望而生畏。

然而,历史的车轮无情地前进,再强大的王朝也不能逃脱衰落的命运。最终,明太祖朱元璋推翻了元朝的统治,开启了一个全新的朝代。由于对元朝的仇恨,明朝与残余的蒙古势力一直保持敌对关系。可是,历史学家在研究明朝与蒙古人的战争时,却发现了一个有趣的现象。

虽然明朝的军队在与蒙古人作战时胜利次数众多,但他们所斩获的敌军首级却极其稀少。对于古代战争来说,斩首敌方士兵是一种重要的战利品,人头的多少常常被用来衡量一场战斗的胜败。那么,为什么明朝的军队总是能获胜,却几乎没有斩获敌人的首级呢?

这背后的原因,与蒙古族的战争习惯密切相关。蒙古人是典型的游牧民族,他们没有固定的住所,时常随着气候变化迁徙。蒙古包是他们的家,而每个人心中都有一个深深的“故乡情结”。这种情结在他们的丧葬习惯中体现得尤为明显。蒙古人推崇天 葬,死后希望回归草原,和祖先同在。因此,对于他们来说,战死的士兵必须由战友们将尸体带回家乡安葬。

这一点在古代战争中极为罕见。通常,战场上,士兵们只能顾及自己的生死,很少有时间去照顾战友的尸体。但蒙古族人不仅看重血脉之间的亲情,也非常讲究战友情谊。除了这种精神层面的原因,还有一个很实际的动机。

在蒙古军队中,规定凡是能将战友的尸体带回故乡的士兵,会得到丰厚的奖励。这些奖励不仅包括财产,甚至连战死者的妻妾也可以被继承。而且,带回尸体的士兵,往往还能够获得晋升的机会。对于普通士兵来说,能够带回一个重要人物的尸体,几乎意味着未来的荣升。因此,蒙古军队中,很多士兵会结成小队合作作战,有的负责杀敌,有的则专门负责将尸体带回。

这种强烈的动机,不仅增加了蒙古士兵的凝聚力,也让他们在战场上变得更加勇猛。与此同时,这种习惯也给明朝军队带来了困扰。由于蒙古士兵总是专注于带走战友尸体,明军几乎无法收集到敌方的首级,从而使得敌军的实际兵力变得难以估算,这对蒙古军队来说是一个巨大的战术优势。

与蒙古人作战的另一位关键人物是明武宗。历史上,明武宗是一个极具个性的皇帝,他特别喜欢亲自带兵出征。这一次,他亲自领导的明军与蒙古人作战,发生在应州。最初,明军并不占优势,直到明武宗亲自带领支援,军队士气才大幅提升,最终逆转战局,击退敌军。

这场战斗的胜利被称为“应州大捷”,是为了表彰皇帝的英勇。然而,令人惊讶的是,战后清点战果时,明军仅俘获了十几颗敌方人头,且自己也损失了数百名战士。这样看来,明军的战果并不显赫。于是,一些人开始批评明武宗,认为这场战斗不过是一个笑话,没有任何值得纪念的意义。

然而,单凭斩首数量来评判战争的成败是片面的。事实上,由于蒙古族士兵遵循特殊的战场习惯,明军并不能像平时那样大量获得敌人的人头。然而,这并不代表这场战役没有意义。历史记载显示,这场战斗之后,蒙古族很少再主动入侵中原,而这与明武宗的亲征密切相关。

明武宗的历史评价众说纷纭。许多人认为他过于鲁莽,指责应州之战的战果不尽如人意,导致了他在后世留下了不好的名声。但从更长远的视角来看,这场战役并非毫无价值。蒙古族在这一战之后逐渐失去了进攻中原的勇气和动力,这与明武宗的亲征直接相关。

历史往往带有主观色彩,那些不满明武宗亲自带兵出征的大臣,显然不愿意给这场战役和这位皇帝留下太好的评价。而蒙古骑兵的特殊战术虽然增强了军队的凝聚力,却也让蒙古族的女性承受了极大的不公。因此,评价历史人物和事件时,我们需要辩证地看待问题,看到其中的两面性。