“旧社会”是一个充满争议的时代。有人觉得那个时期人们生活简单,虽然贫穷,但淳朴无害,生活中没有太多勾心斗角;而另一些人则一提到“旧社会”,就立刻觉得那是一个充满痛苦与压迫的时代,甚至直呼“万恶的旧社会”。那么,为什么会有这样的分歧呢?原因就在于我们对于“旧社会”的理解和划分存在差异。

首先,我们要明确“旧社会”和“新社会”的定义。一般来说,“旧社会”指的是1949年之前中国的半殖民地、半封建化的社会形态,直至新中国成立的那一年,才算进入“新社会”。那么,那时候的“旧社会”到底是怎样的?它真的是人们口中所说的“万恶”之地吗?

今天,我们通过外国摄影师塞西尔·比顿在1944年拍摄的15张照片来带大家回顾一下那个时代的中国,看看真实的“旧社会”。

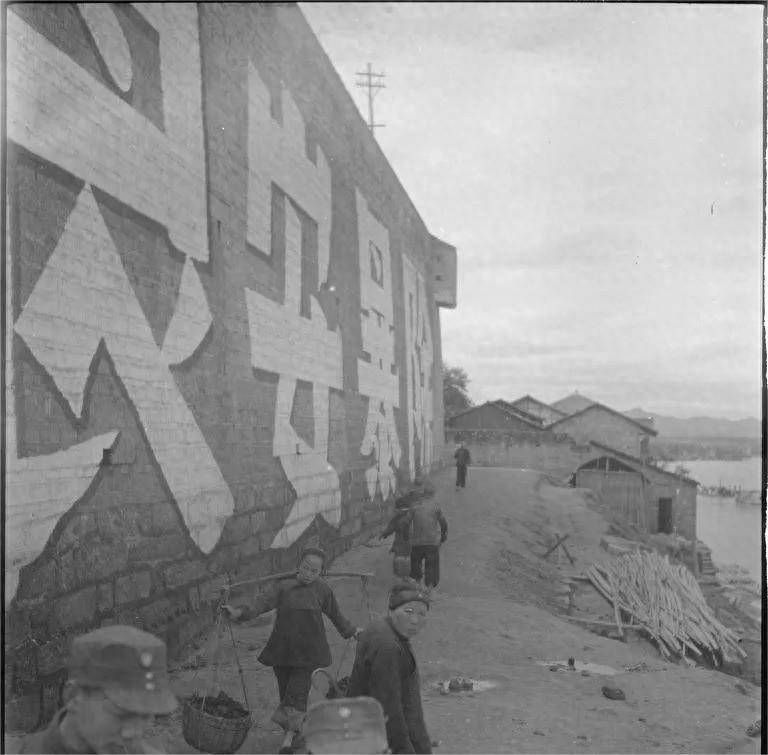

动荡的旧社会

自1840年起,中国社会开始经历动荡,国家风雨飘摇,民众生活艰难。很多人没有接受过教育,文盲普遍。贫困和饥饿困扰着民众,而治安问题也非常严重。街头巷尾,很多人食不果腹,还有一部分黑恶势力横行街头,民众生活在恐惧和贫困中。比顿在拍摄的这张照片中,显示了一面大墙上写着“除暴安良”四个字,用来安抚百姓,然而实际上,这些字似乎并未能带来太多安慰。

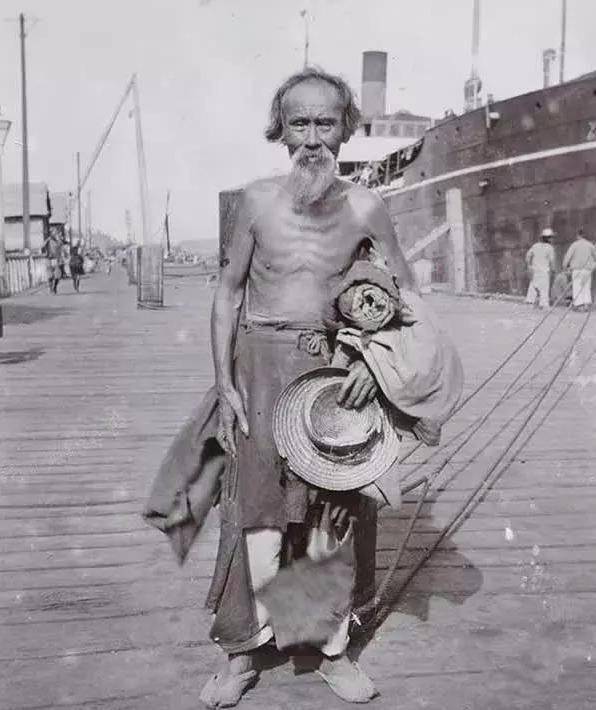

劳作与剥削

旧社会的人民大多数在艰苦的劳动中挣扎求生。比顿拍摄的一张照片中,一位瘦弱的男人正在努力工作。那时候,大多数体力活都是由男性承担,劳作的强度和艰辛可想而知。即便面对摄影师,他依然保持着微笑,但那份笑容中似乎没有太多的喜悦,更多的是一种疲惫和无奈。

在另一些照片中,我们看到了一些家庭的生活场景。母亲拿着蒲扇,轻轻为躺在床上的生病女儿扇风,两人面带复杂的表情,似乎在诉说着过往的苦难。面对陌生的外国摄影师,她们的眼神中既有请求帮助的无奈,也有对于外界世界的警惕。这样的生活和“幸福”似乎没有太多关系。

贫富差距

在旧社会,贫富差距极为悬殊。比顿拍摄的另一张照片展示了劳动者和监工之间的对比。许多年轻人都在这片土地上辛勤劳作,未成年孩子也早早就开始帮忙。而在他们的背后,有一个拿着棍子、背上扛着钢枪的监工,充满了对劳动者的压迫。这个场景反映出的是一种严重的阶级剥削与社会不公。

市场与生计

在那个年代,市场上出售的商品,尤其是肉类,通常只有富裕家庭才有机会购买。对大部分人而言,肉类是一种奢侈品,仅在节日或者特殊时才有机会享用。而有些商铺老板,如卖饰品的小二,虽然生活较好,但仍是少数人群。甚至在战乱时期,这样的小店可能面临倒闭,生活的不确定性使得大多数人的生计极为艰难。

水源与生活条件

旧社会的基本设施极为匮乏,自来水几乎不存在,民众只能依靠井水取水。但井水不是随时都有,尤其在冬季,缺水成为了常态。很多家庭只能依赖有限的水源勉强维持生活。

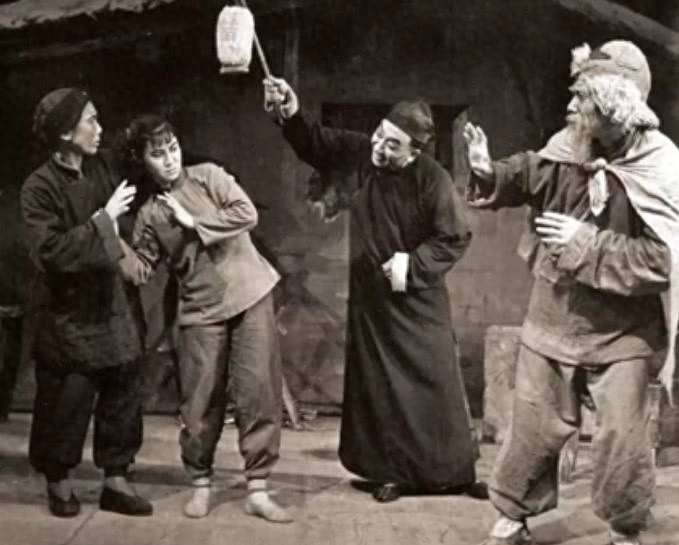

寺庙与生活困境

旧社会的寺庙,往往并非供人参禅修行的圣地,更多的是生活困苦的人们的避难所。一些家庭走投无路,选择依附寺庙,靠着乞讨度日。

劳力与运输

在没有现代化交通工具的时代,运输依赖于牲畜和人力。有些地方连牲畜都无法通过,所有的重物都需要靠人力搬运,这些苦力劳作没有任何区别,不论男女老幼,都要为生计奔波。

贫苦与教育

教育资源极为有限,那些能进入学堂的孩子,大多是富贵人家的后代。贫苦家庭的孩子早早就离开学堂,走上了为生计而劳作的道路。很多贫苦家庭的孩子,从小就开始背负沉重的责任,甚至在年幼时便成了家中的劳动力。对于穷人来说,生活如同草芥,无法得到应有的尊重。

通过这些真实的照片,我们能更加直观地感受到那个时代的艰难与苦楚。无论是生活条件的恶劣,还是社会的不公,旧社会的确充满了不易。而这些照片,也让我们反思过去,珍惜现在所拥有的。