随着时间的推移,过去的历史逐渐模糊成了记忆,然而当今电视上播出的许多抗日神剧,却常常将当时的百姓塑造成整洁、衣着得体、容颜白皙的形象。可是,真实的历史真是如此吗?

接下来,我们通过一些真实的历史照片来走近当时旧社会底层人民的生活,看看那些贫苦百姓在那个时代的艰难困苦,揭开生活的真实面貌。

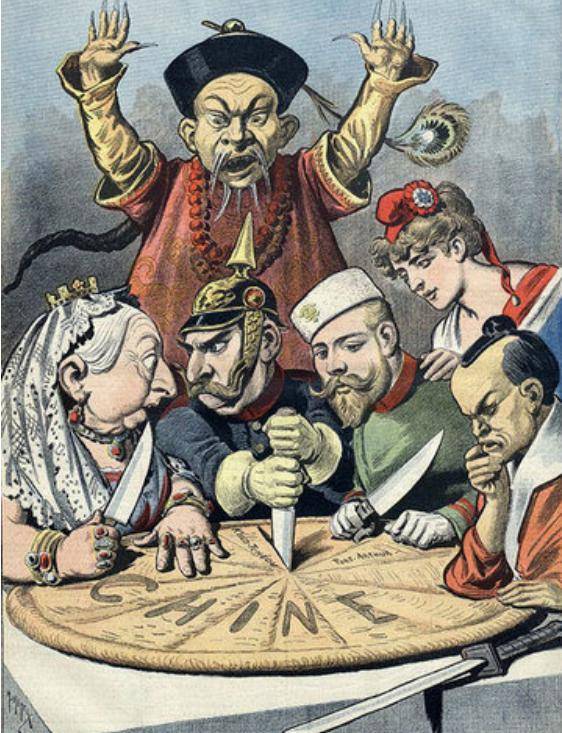

清朝末年的落后与衰败

“落后就要挨打”这一句话绝非空穴来风。清朝末期,我国成为列强争夺的“鱼肉”,其中最根本的原因就是当时国家的落后、封建思想的禁锢和清廷的腐败无能。尽管百姓生活贫困、疾苦,政府却依然粉饰太平,清朝的掌权者仍在沉迷于享乐与奢华。

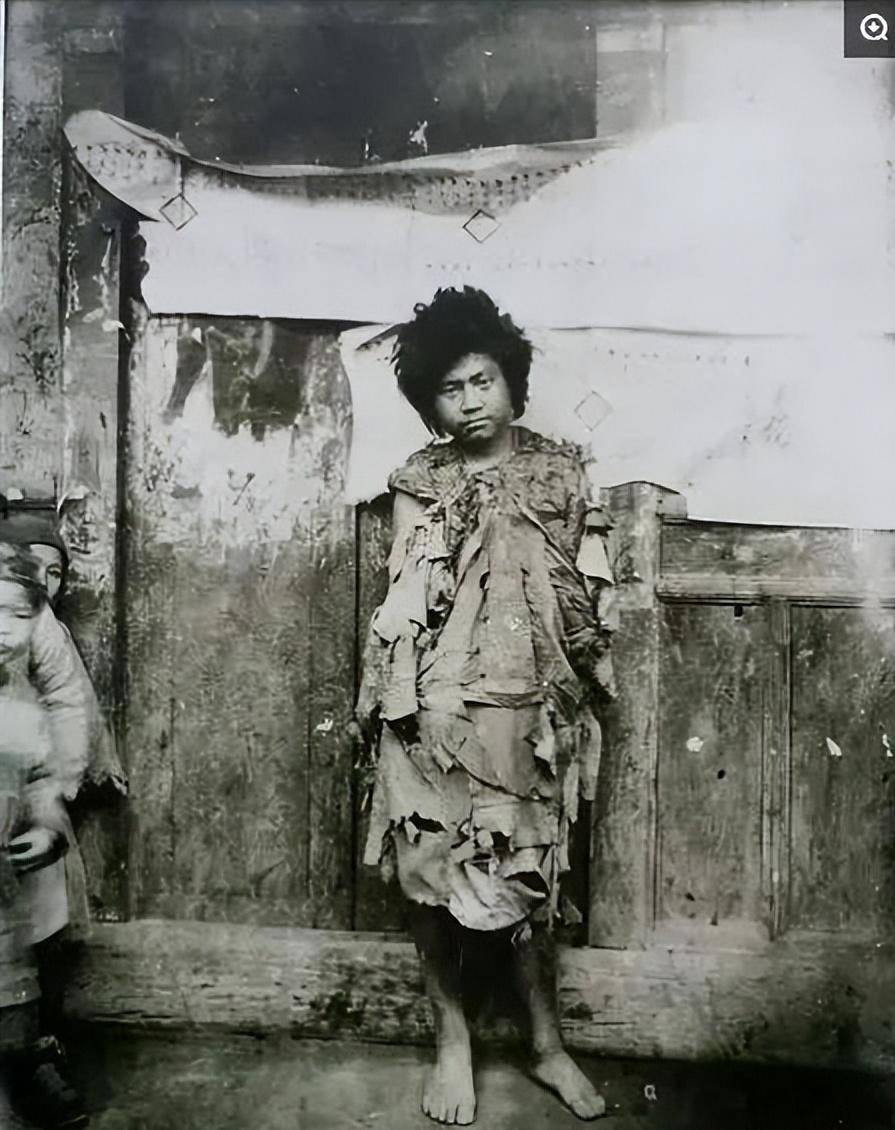

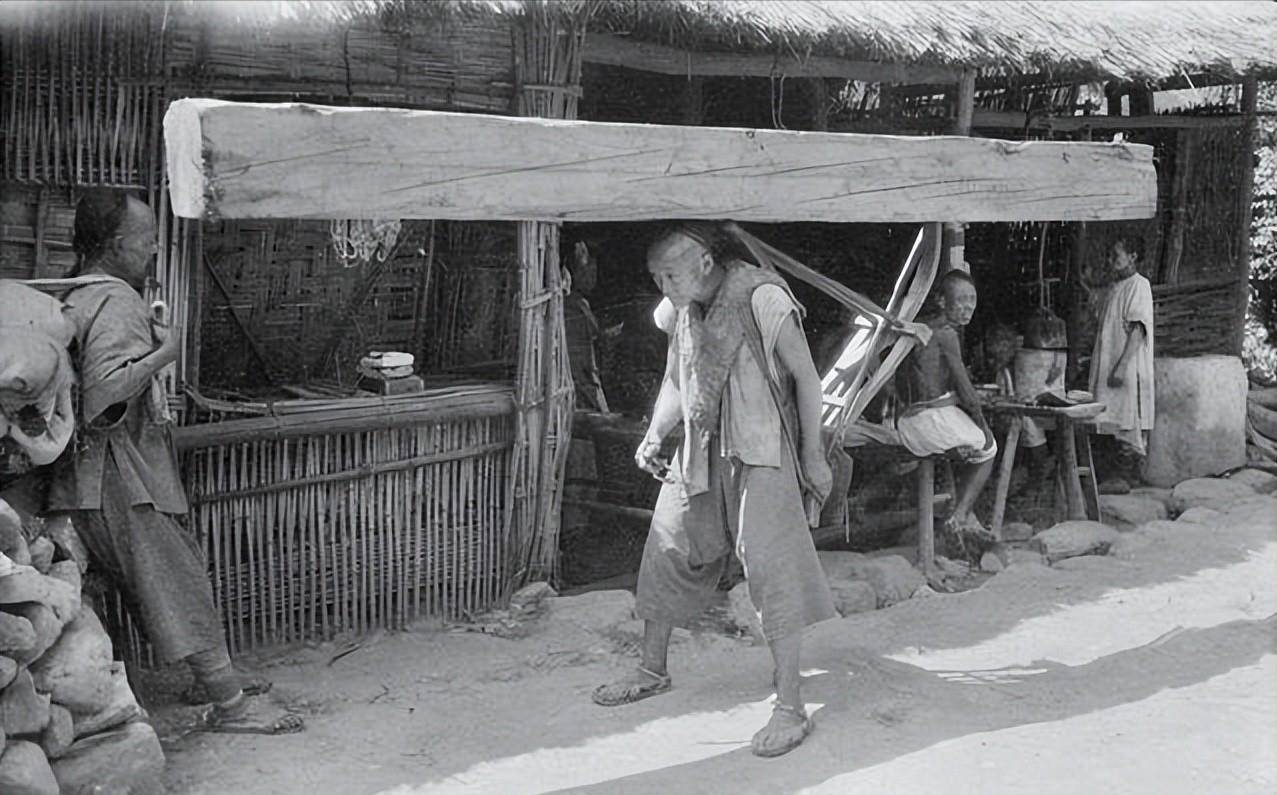

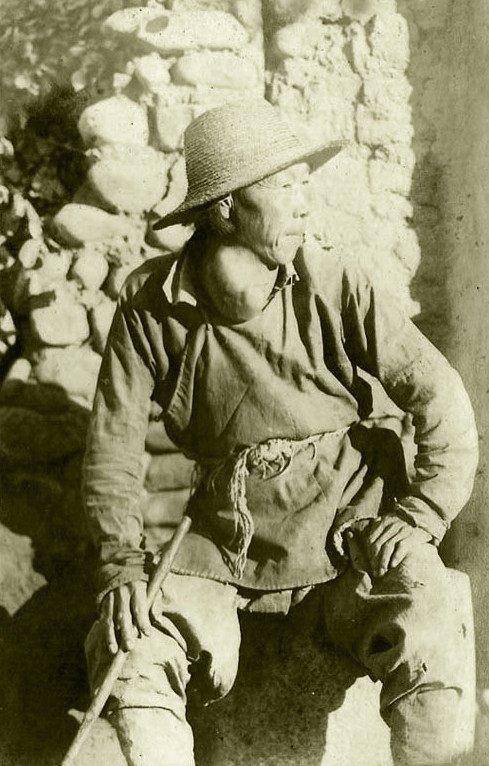

照片中的百姓衣衫褴褛,面黄肌瘦,仿佛一阵风就能将他们吹倒。对于这些百姓来说,穿衣吃饭已经是遥不可及的奢望。

女子的悲惨命运与陋习

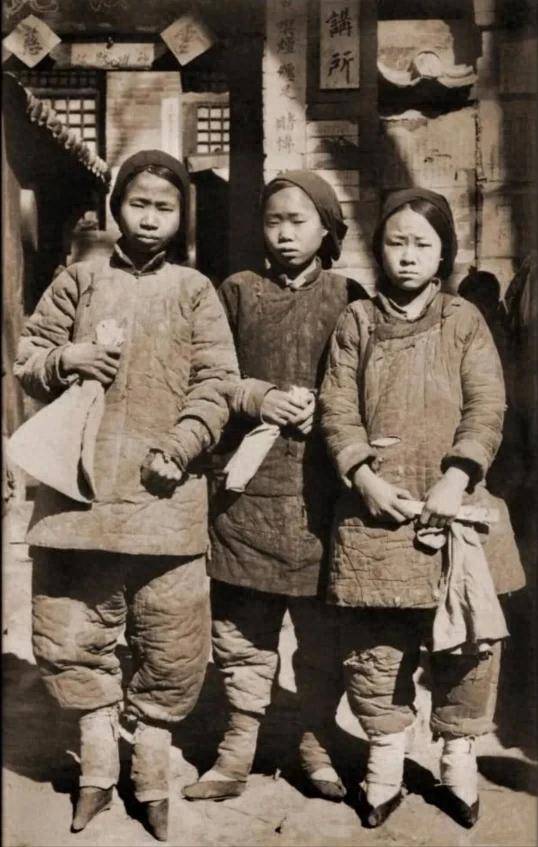

在当时的封建社会,女性的地位极其低下。“女子无才便是德”是当时社会普遍的观念,几乎所有的女性都被压迫于这个不平等的制度之下。照片中的几位女性并没有穿着锦衣华服,而是一身粗布衣衫,她们身上最显眼的特征就是那双被束缚的小脚——也就是“三寸金莲”。

缠足从她们年幼时便开始,忍受这种痛苦一生一世。她们的行动变得非常不便,走路一瘸一拐,站立片刻也会感到剧痛。即便在贫困和困苦中,这一陋习仍然没有被根除,足见当时女性地位的卑微。

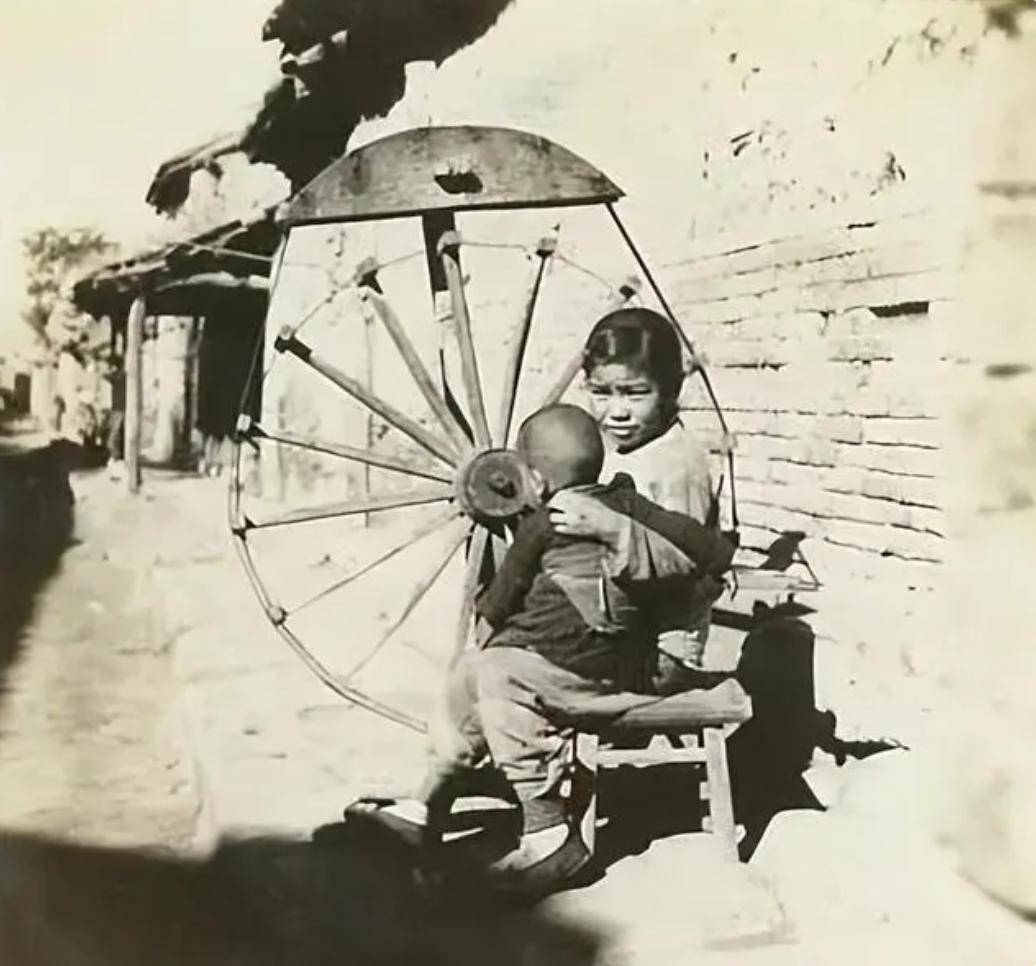

除了缠足,另一个普遍存在的社会现象就是“童养媳”。许多女孩在十几岁便被迫嫁人,成为婆家的廉价劳动力,失去了自己的名字和命运。照片中的一位十几岁的少女已经是母亲,她一边抱着婴儿,一边坐在纺车旁劳作,脸上堆满了与年龄不符的沉重与愁苦。这种情况在当时并不罕见,年轻女孩早早进入婚姻,承受与年龄不符的责任和压力。

百姓的艰难生计

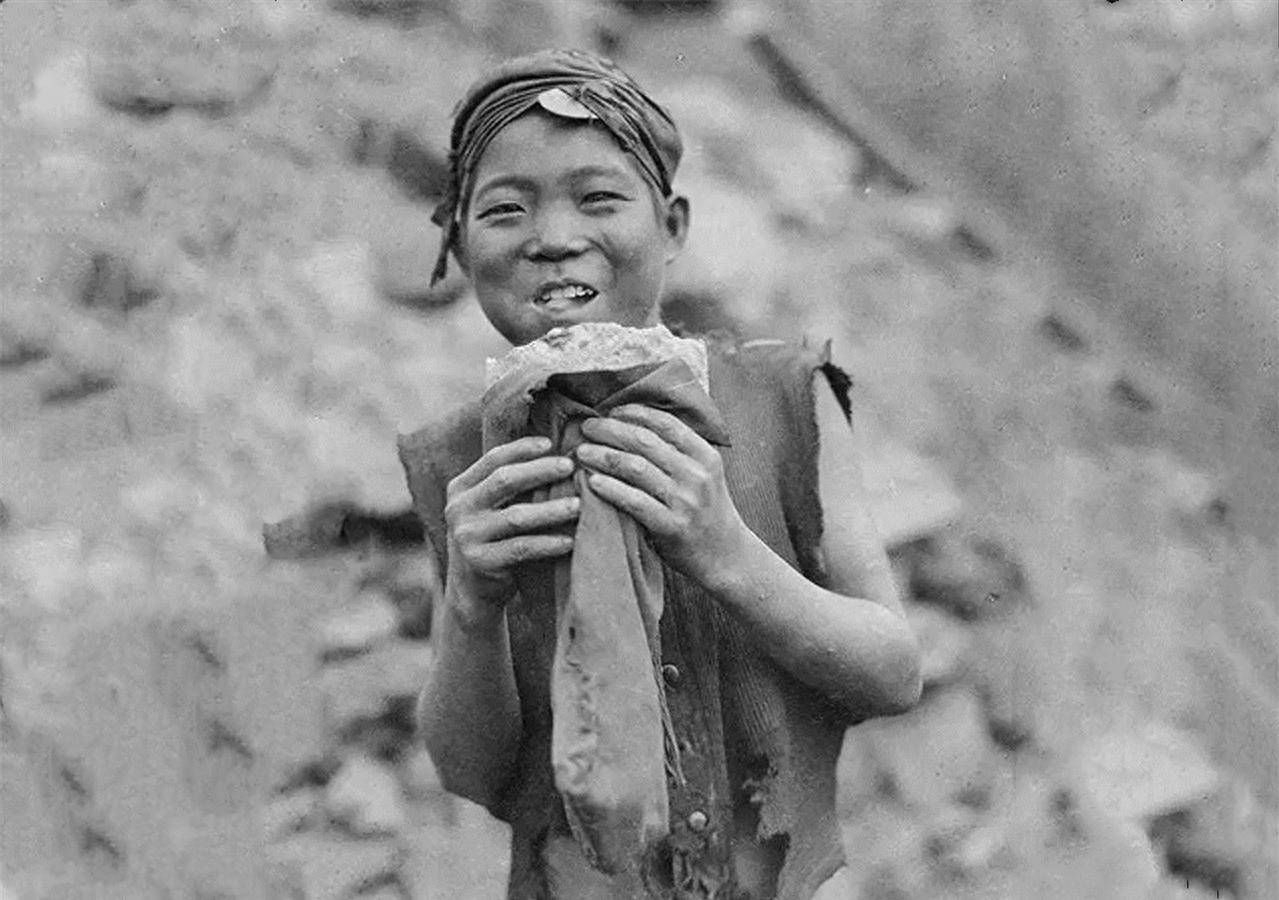

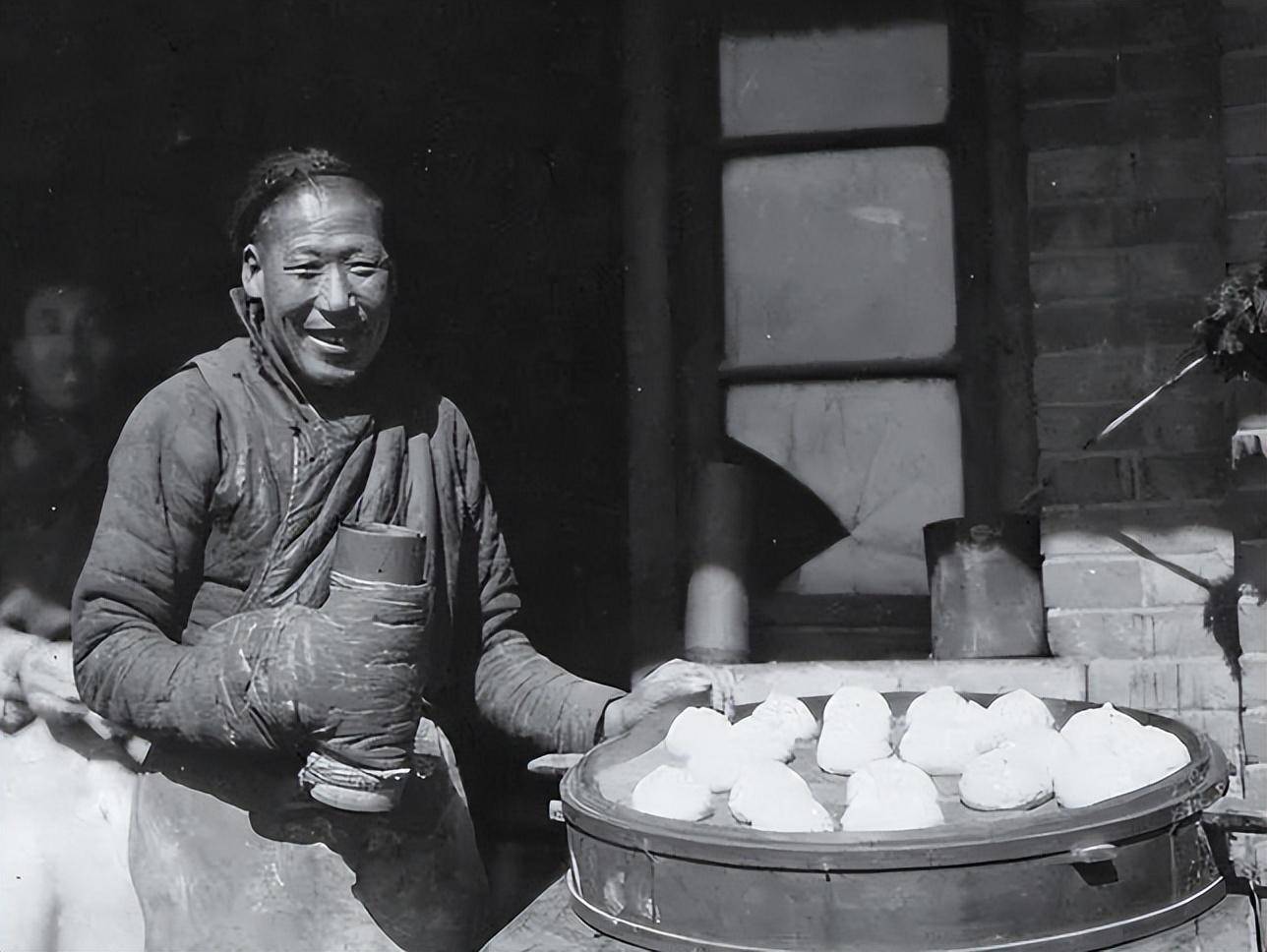

“凑合着过”是许多人生活的真实写照。在一张照片中,一个卖馒头的大哥站在摊位前,衣衫破旧,身上满是灰尘。尽管生意不好,卖出的馒头不多,他还是勉强挤出了一丝微笑,因为相比那些连吃饭都困难的人,他已经算是过得稍微好一些。

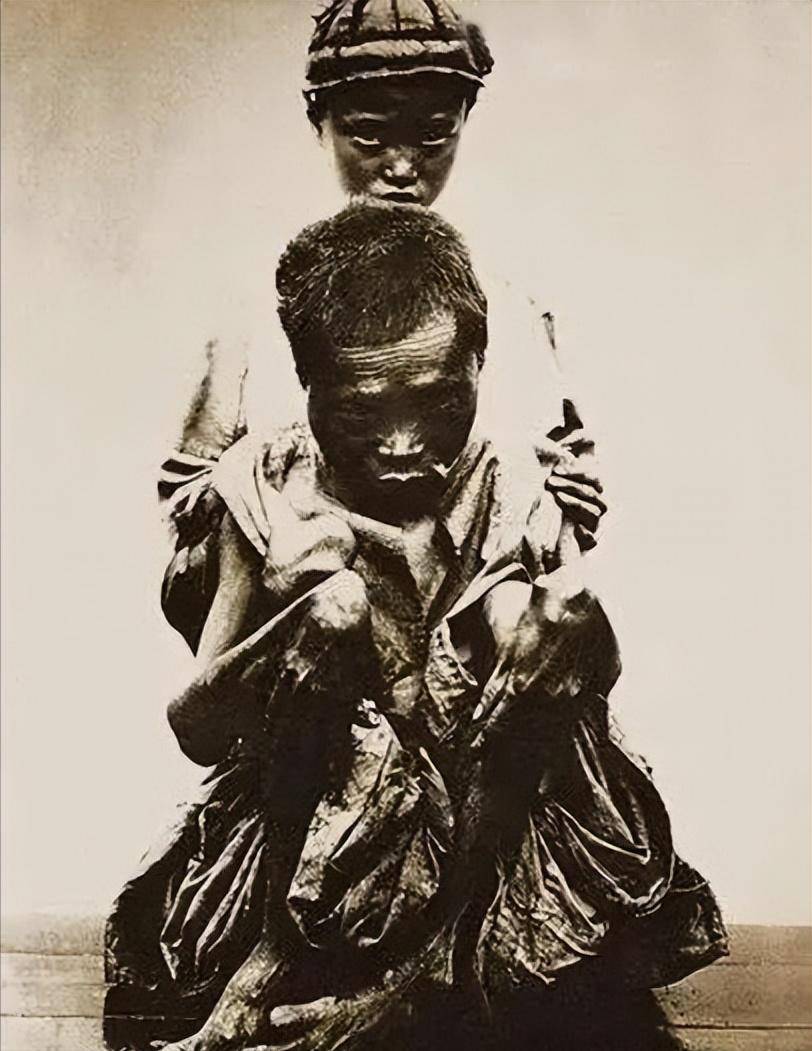

同样在这张照片中,一位老者沿街乞讨,衣衫破烂,头上的帽子也破了。旁边的竹篮里,还有一个瘦弱的孩子,衣衫单薄,面容憔悴。尽管生活如此贫苦,孩子的脸上已看不见天真笑容,只有无助和绝望。

还有一些照片展示了孤苦无依的孩子。那些父母因病死去的儿童,失去了庇护,只能在这充满疾苦的社会中孤独求生。一个穿着破布做的衣服的男孩,因得到了别人施舍的一个大饼,露出了稚嫩但发自内心的笑容。对于这些贫苦家庭的孩子来说,吃饱穿暖便是他们最基本的幸福。

疾病与贫困的双重打击

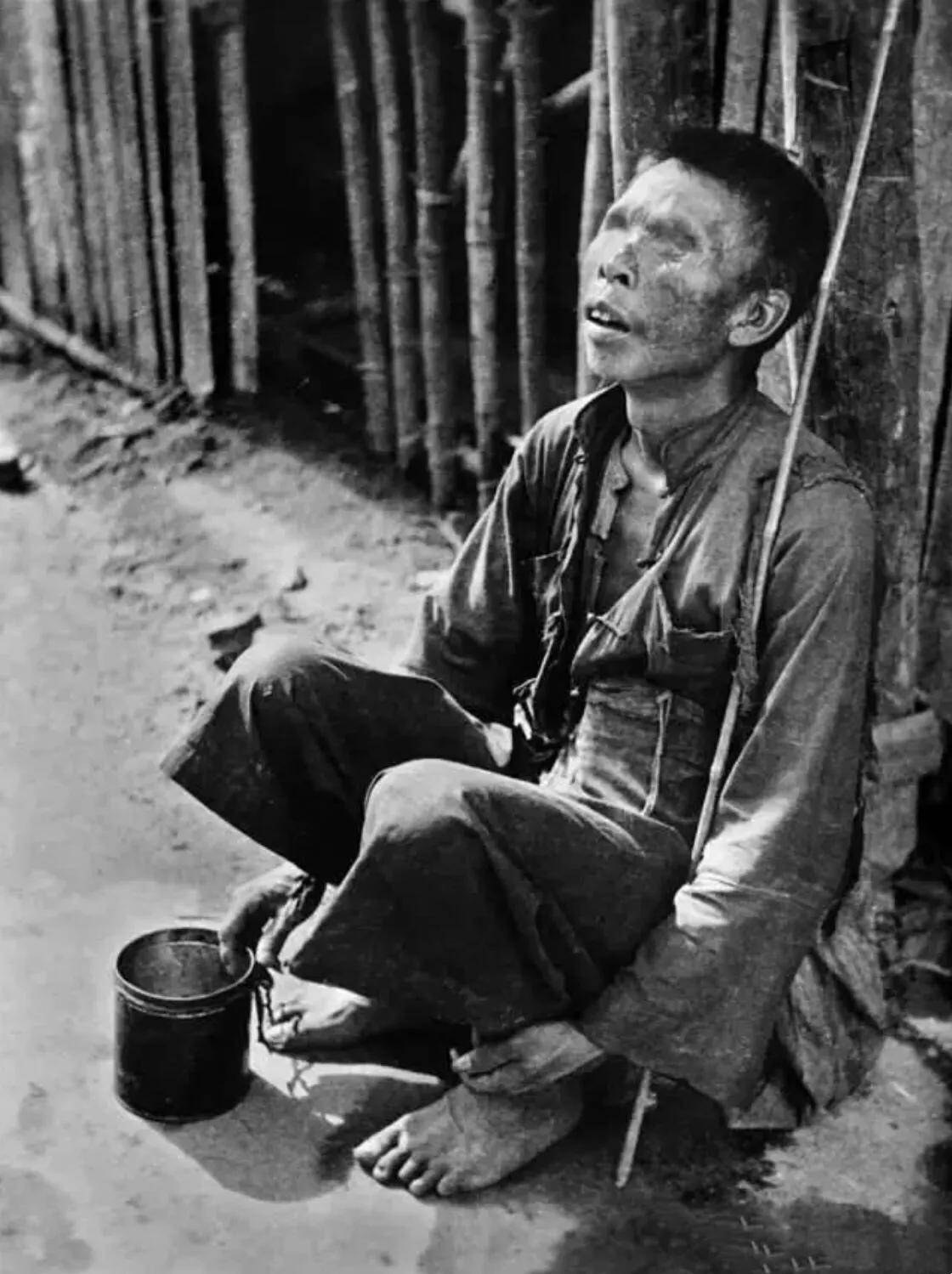

那个时代的贫困百姓除了日常的生计问题,还要面对严峻的健康挑战。没有钱看病,疾病成为了他们无法承受的重压。照片中,一位大脖子病患者正在晒太阳,以缓解病症,但他几乎无力治疗,甚至连基本的医疗都无法获得。

更加令人心酸的是一些失去双眼的盲人,他们无法靠自己的劳动力维持生活,只能依靠乞讨求生。在那个时代,盲人或残疾人几乎没有任何生存保障。

生活中的坚韧与不屈

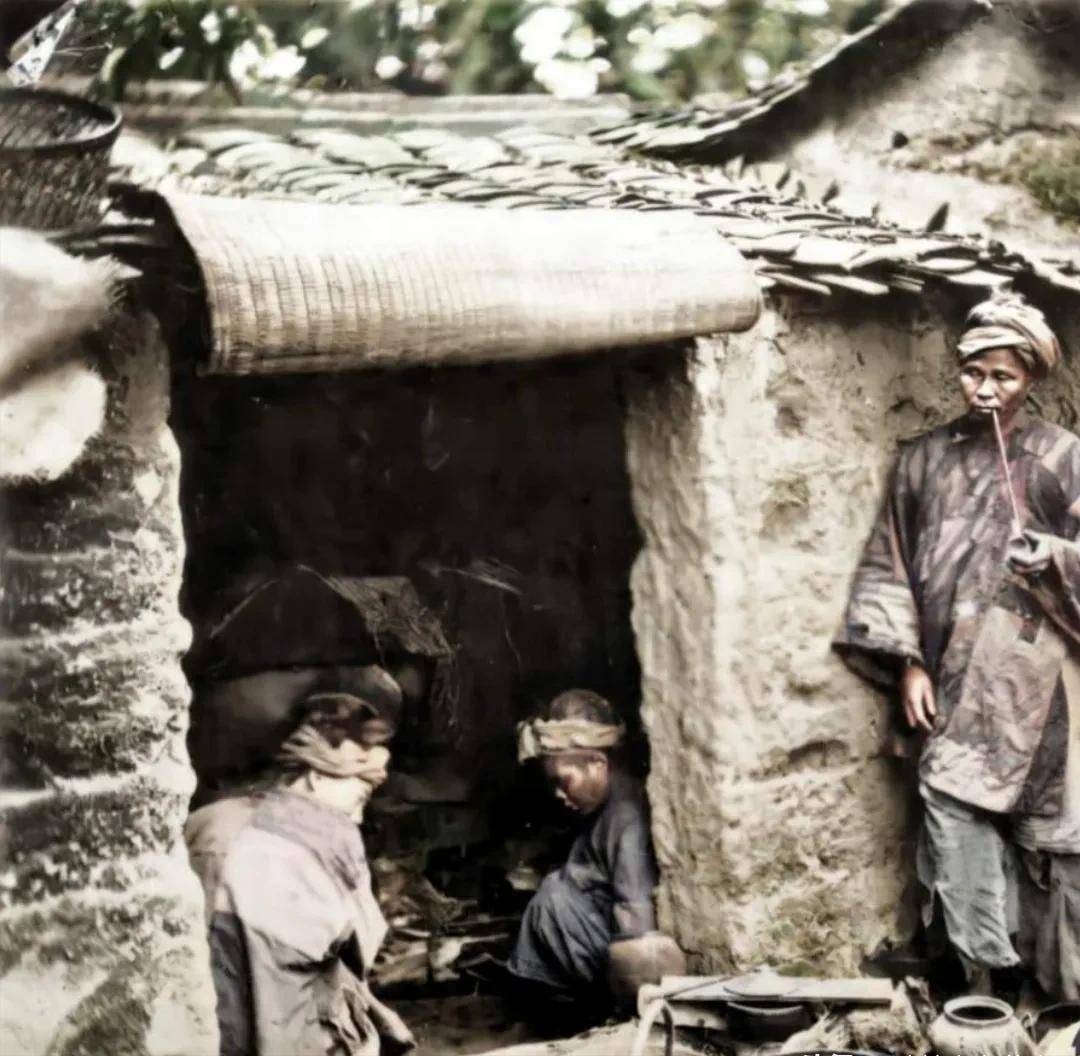

尽管环境恶劣、生活困苦,那些艰难度日的人们依然表现出顽强的生存意志。一些年轻人选择做力气活以换取微薄的收入,尽管他们的衣衫破旧,双手满是老茧,他们依旧坚定地背负沉重的负担,艰难前行。

最贫困的家庭生活

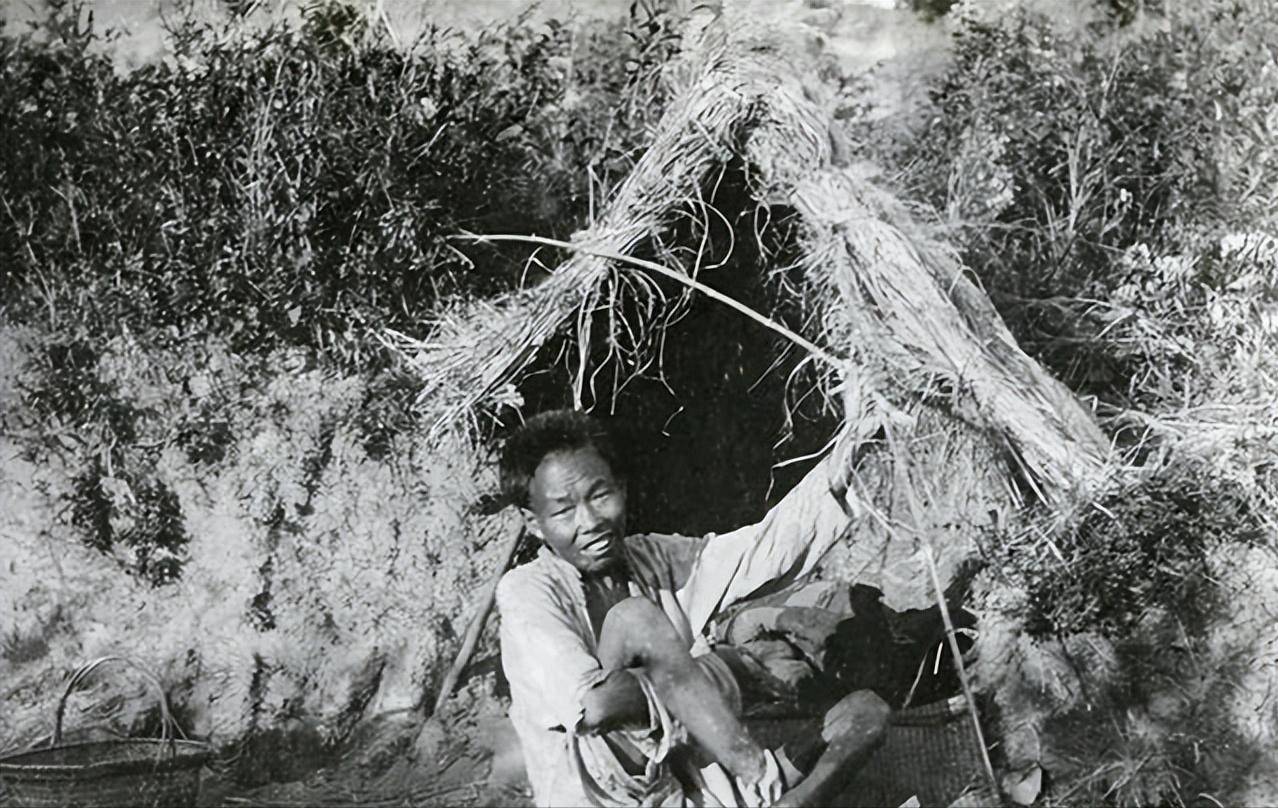

那些稍微富裕一点的百姓,可能住在一些简陋的房屋里。照片中一家人挤在一座低矮潮湿的石屋里,连门都是用草席做的。即便这样,他们也时常遭遇虫蚁的骚扰。更贫困的家庭则只能露宿街头,天寒地冻时,草垛成为了唯一的温暖来源。

反映贫困的艰难生活

在那时,树皮甚至成为了某些百姓的“美味”。为了生存,有些家庭不得不将树皮剥下来当作食物储备。在这种艰难环境中,许多孩子成为了孤儿,漂泊无依,过着几乎绝望的生活。

结语

这些照片真实地记录了百年前社会的贫困与艰辛,与我们今天的生活相比,幸福与安逸是如此的遥不可及。让我们珍惜现在的生活,珍惜我们所拥有的一切,永远热爱生活、热爱和平。