韩国那边有些网友,总爱在网上抛出这么个话题,说汉字其实是他们祖先发明的,中国人就是不认账,还非得摆出几样“铁证”来证明。啥铁证呢?大致上两类,一类是挖出来的老物件,一类是翻旧书的解读。

比方说,他们常提本土出土的汉字痕迹,觉得这就够硬气了。还有人挖出几本古籍,里面有“王”“天”这样的字样,就一口咬定这是韩国先民的原创,早过中国记录的年头。听起来挺带劲,可细抠起来,总觉得哪里不对。

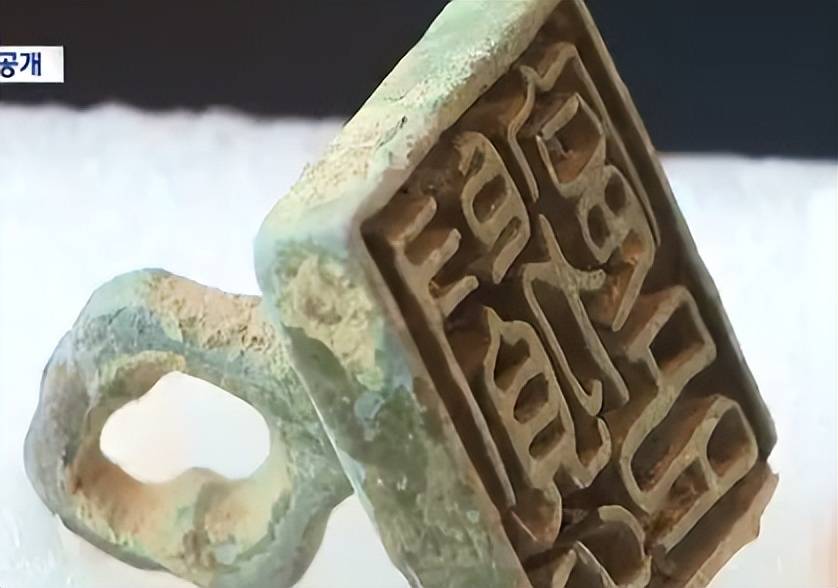

具体说,那枚青铜官印就成了热门话题。韩国庆州那边考古队挖出个叫“贤山扈力印”的玩意,方方正正的,边长才3.5厘米,上面刻着五个篆书字。网友们一看,这不就是证据吗?新罗时代的东西,证明本地人几千年前就玩转汉字了,甚至还掺和了创造过程。

发帖的那些人,手速飞快,配上地图截图,圈出贤山位置,声称这直通汉字的本土根。转发量蹭蹭上涨,评论区热闹得像过年,有人点赞附和,有人追问细节,搞得跟破案似的。

可这股风一刮开,国际上就有人接不住了。日本网友先跳出来,考证贤山其实是庆州旧地名,跟中国河南没直接瓜葛,但强调汉字是外来货,本土用是后话。印度那边更逗,调侃说按这逻辑,德里街头汉字招牌岂不成了印度遗产?

英国的学术派则稳稳当当,从文字起源的套路说起,得看最早形态和完整链条,别光盯着孤证。韩国帖主们不服气,继续加码,上传更多照片,辩着辩着,帖子就成战场了。

话说回来,这种争论也不是头一回了,2024年初韩国一档节目里,就有学者提东夷族跟殷商甲骨文的联系,说东夷是韩国血脉,汉字由此生根。节目一播,弹幕刷屏,社交平台跟炸锅似的,标签“汉字韩国起源”直冲热搜。

为啥总冒出这些说法?韩国文化圈里,中原影响深着呢,可战后经济起飞后,独立意识也跟着水涨船高。宣传文化时,总想多揽点自家光环,经济成功了,就想转成文化正统。结果呢,起源论就成了热门货。网友们发帖时,带点情绪,觉得中国人不认就是傲慢。

可事实摆那儿,铁证听起来响亮,实际经不起推敲。贤山印章再珍贵,也只是应用例证,不是源头钥匙。古书符号呢?多是传入后的变体,不是原创蓝本。争着争着,就露了馅,历史不是靠热情堆出来的,得靠实打实的链条串起来。

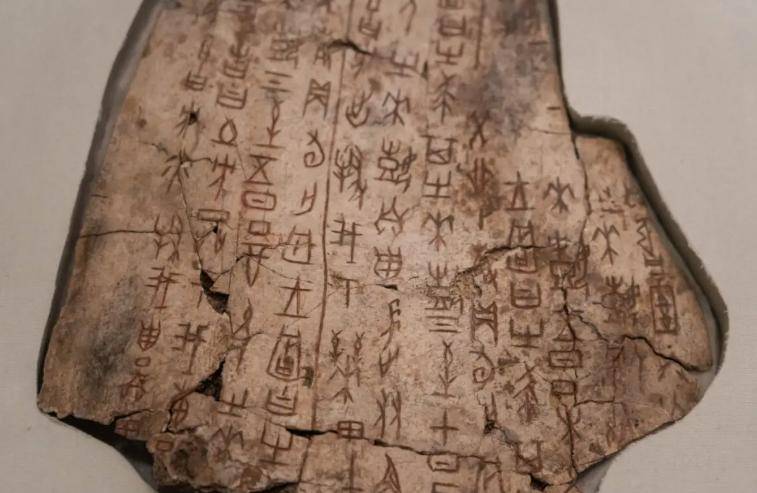

汉字的来龙去脉,明明白白摆在考古台上,谁也赖不掉。中国河南安阳殷墟,那可是重头戏。从1899年起步,王懿荣在药铺里看见龟甲刻痕,派人收了第一批。到1928年,中央研究院队挖出15万多片甲骨,龟壳兽骨上,全是商王占卜的记录。

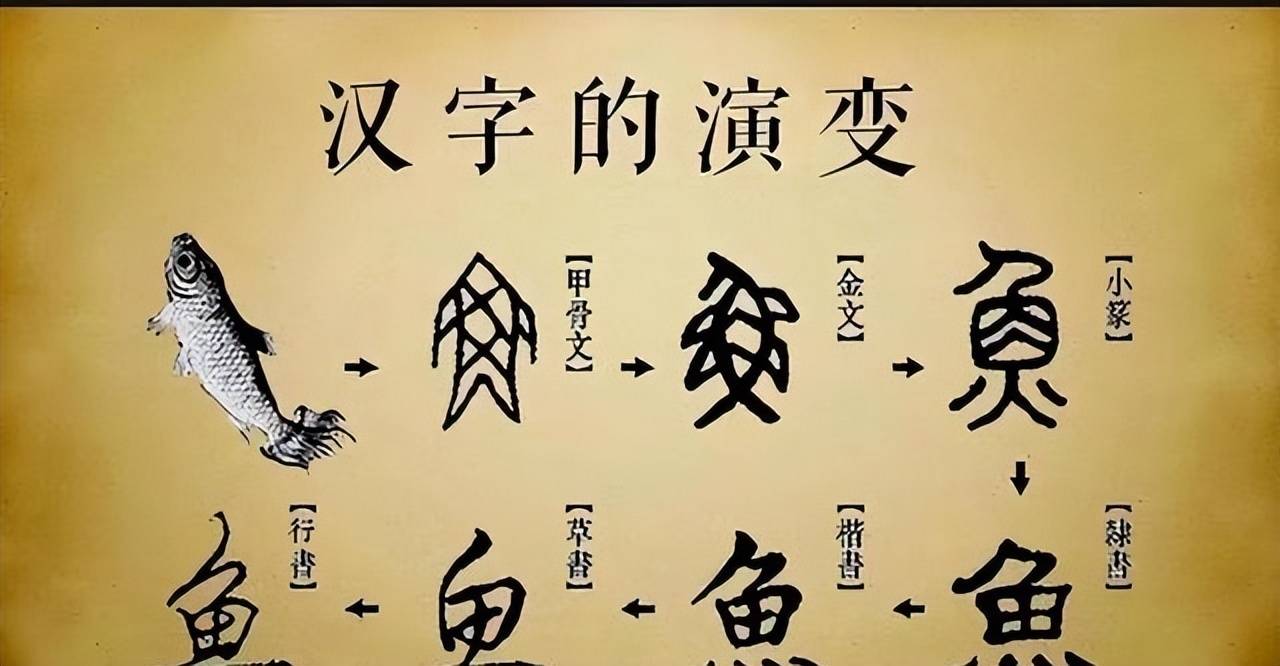

距今三千多年,这套体系早成熟了,语法齐全,词汇过四千,单字里一千多演变成今儿个字典里的家伙。黄德宽教授在清华课堂上常说,这玩意儿是汉字源头,中华文化的根脉,活化石级别。

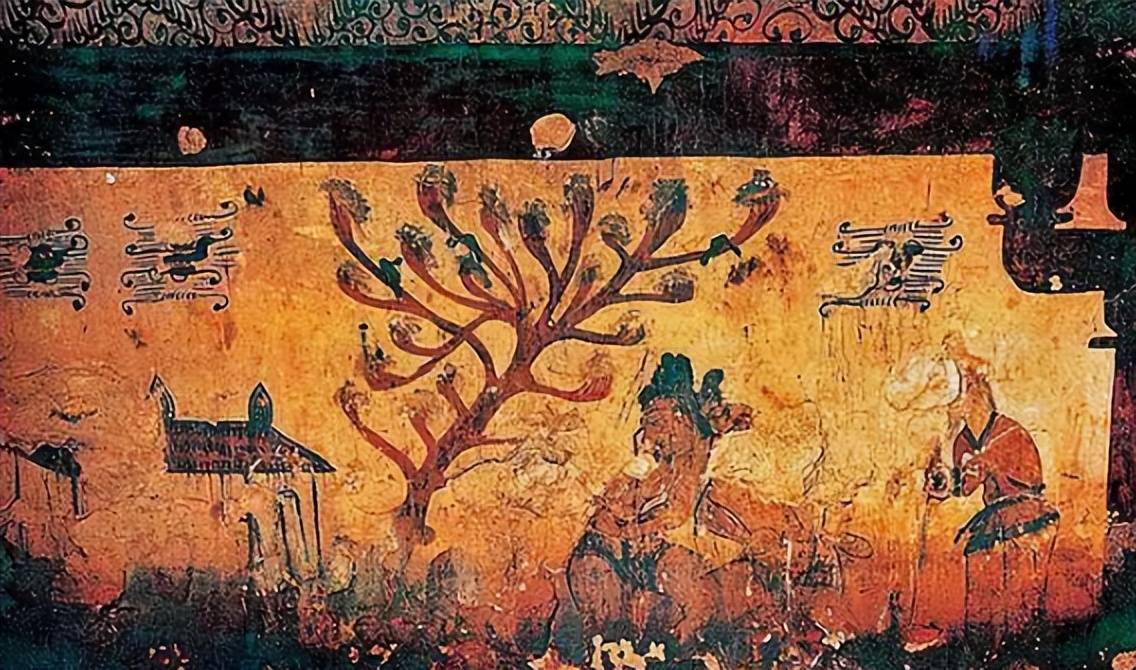

汉字怎么一步步走过来的?新石器时代,河姆渡遗址陶器上就有刻画符号,工匠用石刀划拉,窑里烧硬。商周金文铸鼎彝上,青铜浇模,錾出铭文。秦统一小篆,诏书刻碑,线条匀溜。汉隶书简化笔画,碑匠凿边。魏晋楷书定型,悬腕落墨。

整个过程,没断档,独一份儿的世界级文字。殷墟甲骨文出土后,学者们铺开拓片,放大镜下逐字认,墨汁染纸,卷起来存档。安阳博物馆柜子里,那些斑驳字迹,灯光一照,就把源流讲得清清楚楚。

韩国网友的“铁证”搁这,一比就现原形。东夷族论?东夷是中原周边古族,迁徙路径绕半岛没错,可甲骨文载体在安阳,记录商代事儿,跟韩国本土没直线联系。青铜印章?统一新罗时期的东西,汉字早传过去了,用来当官印,行政工具而已。

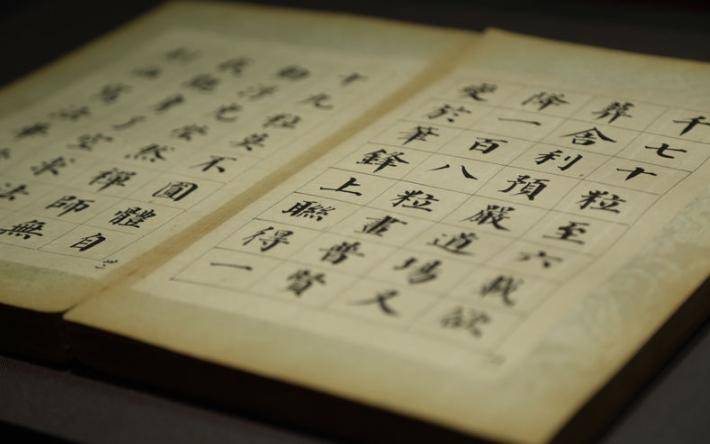

古籍符号?高丽时代藏本,多是中原传入的变体。起源得追最早样子,完整发展链。殷墟那16万片甲骨,政治经济日常生活,全记着,哪有断层?韩国那边用汉字是后话,两千多年前从陆海道过来,高句丽372年建太学,教授论语春秋,儒生誊抄,墨染宣纸。

坚持事实不是傲慢,是尊重历史。汉字从中原生根,传播周边,影响深远。日本越南也沾光,可没人否认源头。中国人认账,是因为证据铁板钉钉,不是靠嘴硬。

韩国网友发帖时,兴许觉得不服气,可多看考古报告,就知道争执多余。安阳殷墟2024年还推文旅小镇,探汉字起源的活动办得火热,采访团去转悠,底蕴厚实。历史不吵架,只陈述。汉字这根脉,贯古今,谁也抢不走。

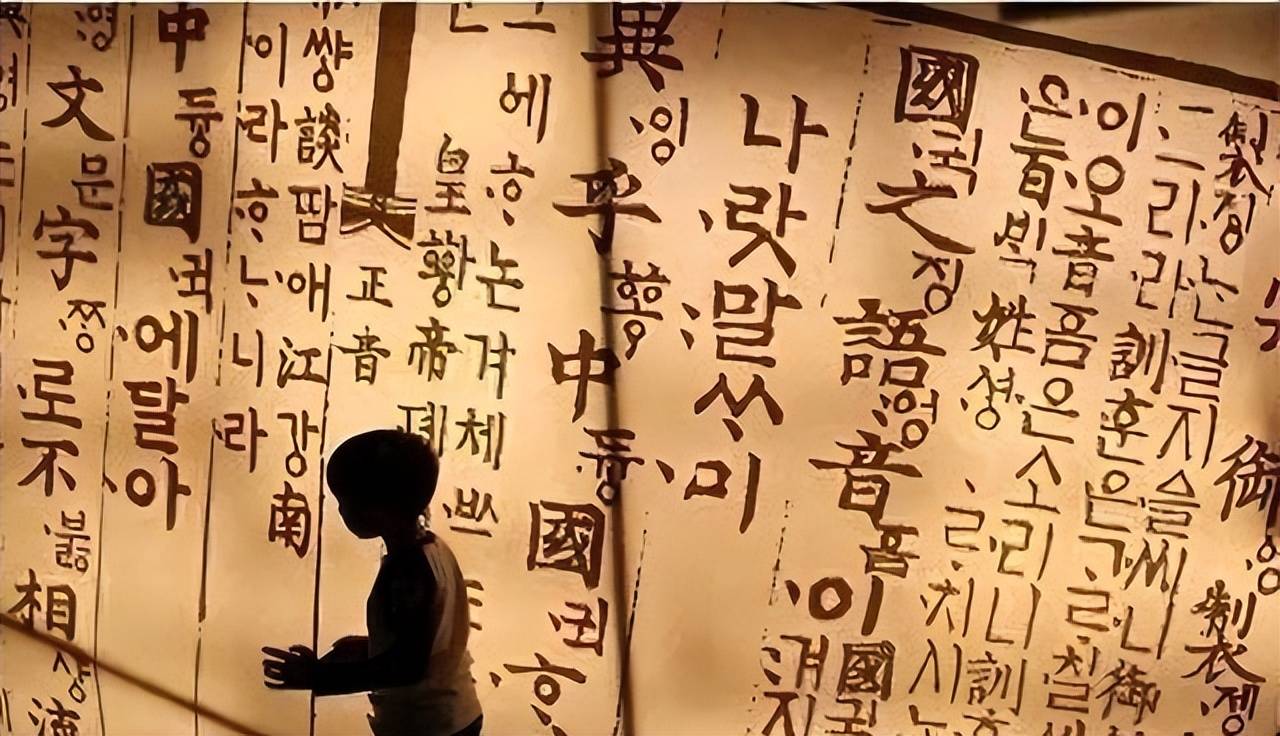

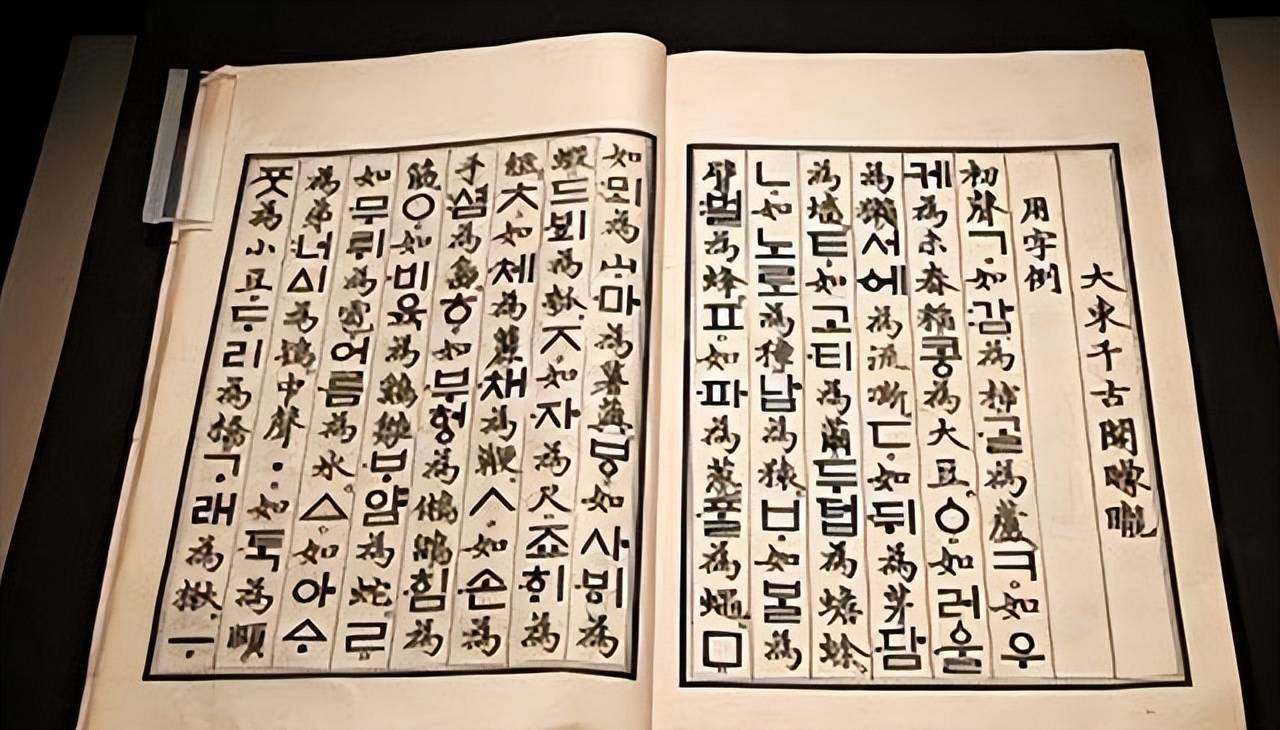

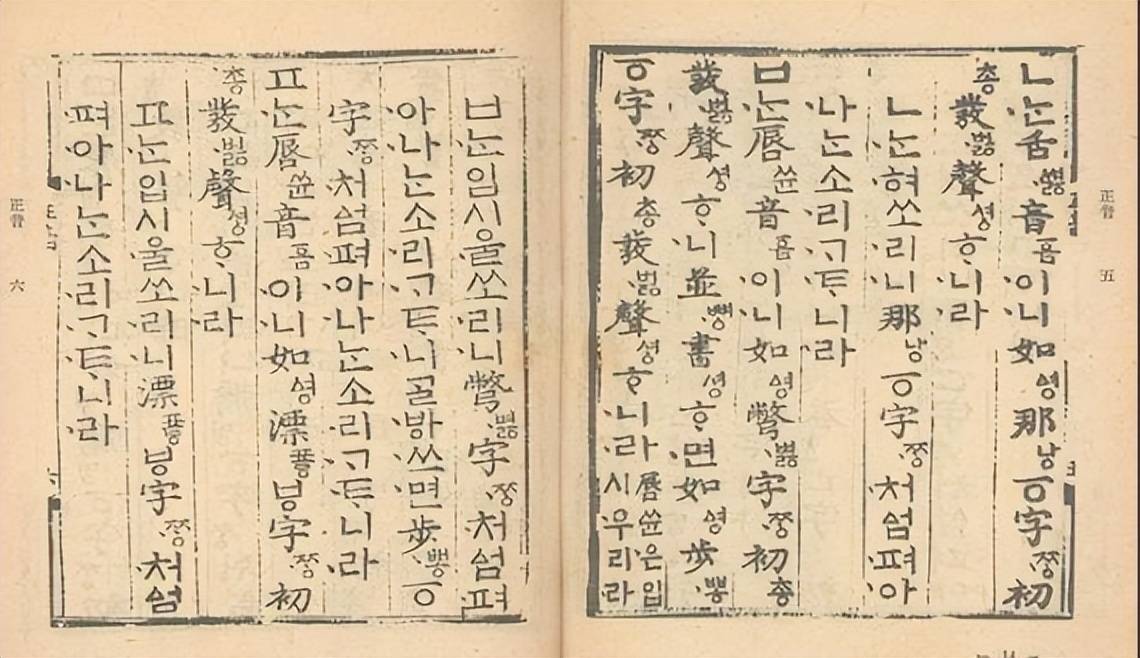

朝鲜半岛用汉字超两千年,1392年朝鲜王朝立,宫廷诏令全汉字,官员宣读卷轴。1446年训民正音颁布,世宗召臣铸铜活字,锤击回荡,可汉字没退场,科举史书主力军。

韩国词汇七成汉源词,“南男北女”“温突”这些本土化玩意,全搭汉字车。身份证上还用汉字分同音,泡菜技法溯三国时代,山东进口白菜码头卸,工人推车。韩服剪裁,唐明汉服影子,宽袖立领,针线穿梭。

教育这儿有争议,韩国纠结了好一阵。1970年小学停汉字课,教科书换谚文,初中看校长主意,高中选修少人碰。年轻人读不懂古籍,文化断层闹心。2020年教育部会议,提案混用汉字,支持派投影数据,词汇认知得靠字根;反对派挥手,负担重,民族纯化先。

高中汉文必修,默写一千八百字,大学入学考汉文阅读。2021年又吵,朴正熙时代废止宣言撤回,金大中时期教科书加汉字注音。年轻人词汇量降,英语影响大,可汉字衰落也推波。Reddit上有人吐槽,废汉字错事儿,历史书成天书。

为啥禁不掉?汉字表意准,韩语音韵搭,古代文书全靠它。禁了,等于否历史根。韩国离不开汉字,这话接地气。文化影响双向,中原滋养半岛,韩国创新本土词,甚至英韩混搭“gang牌”。争论归争论,传承没断。

汉字活力在应用,跨界滋养。韩国街头招牌混字,行人脚步忙。起源中国,交融全球,这脉络明朗。网友们多聊聊传承,别纠结抢头功。历史如江河,润两岸,何必争源头?