| 527801728 | 2021-08-18 10:28 |

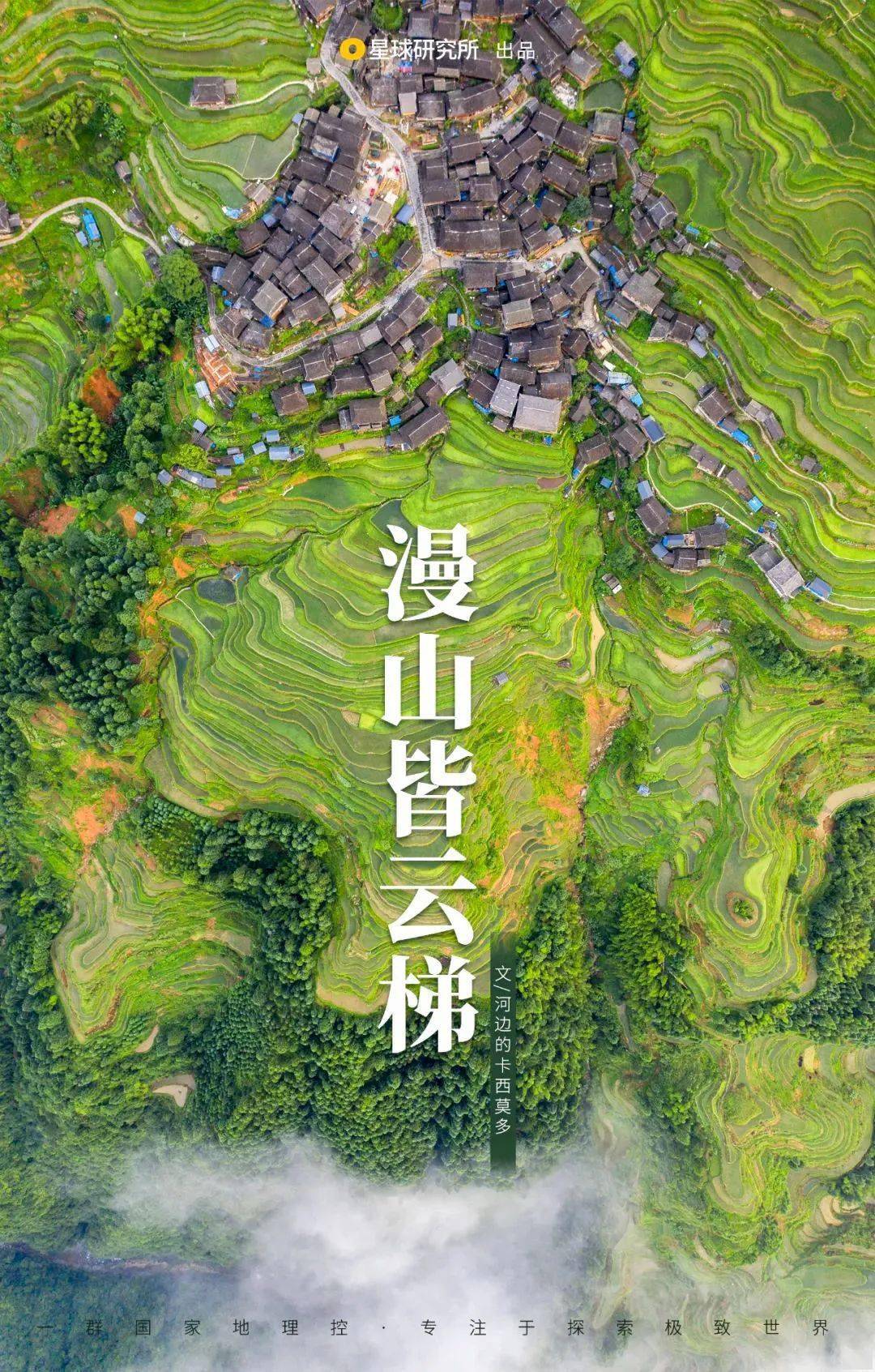

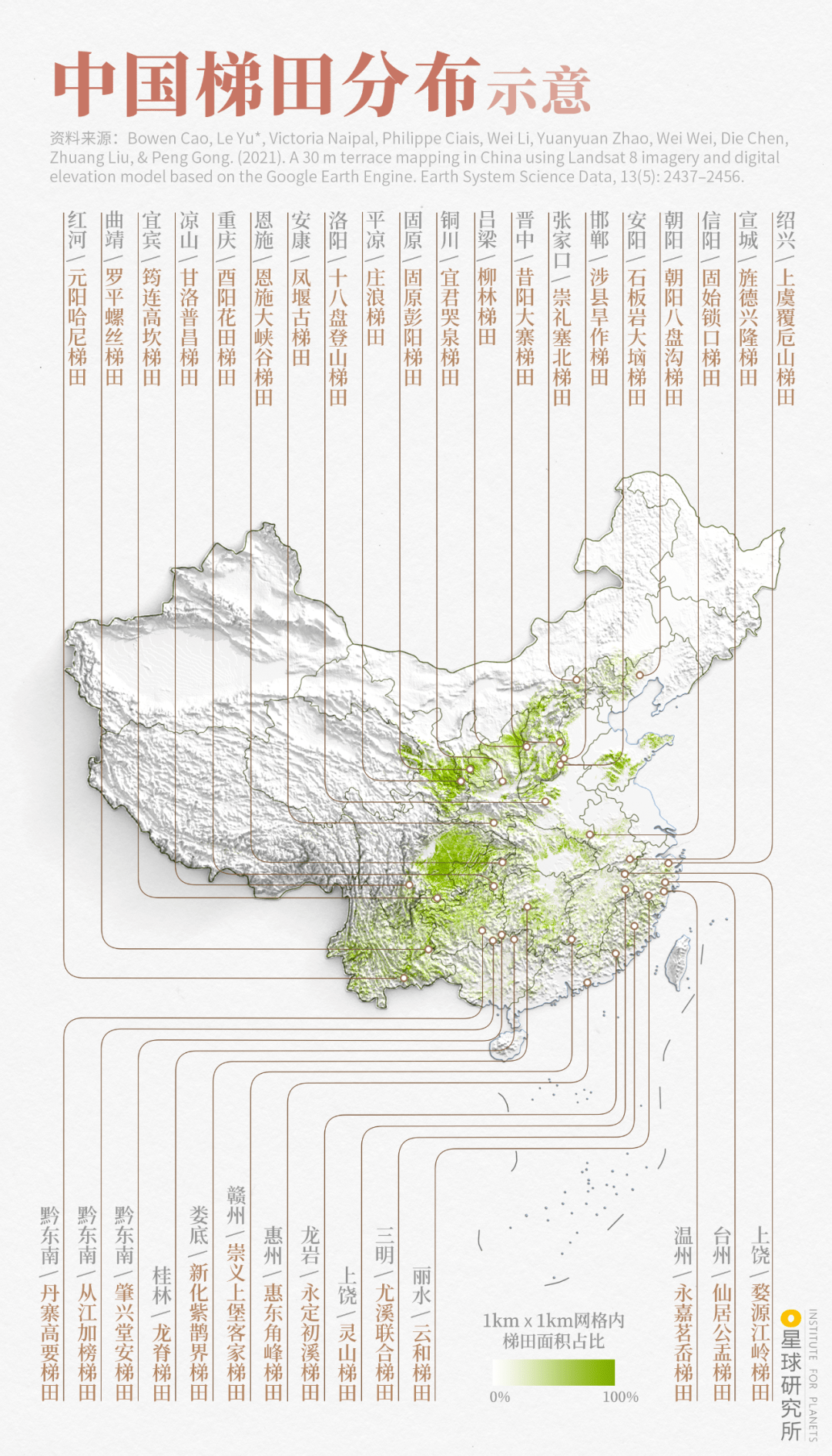

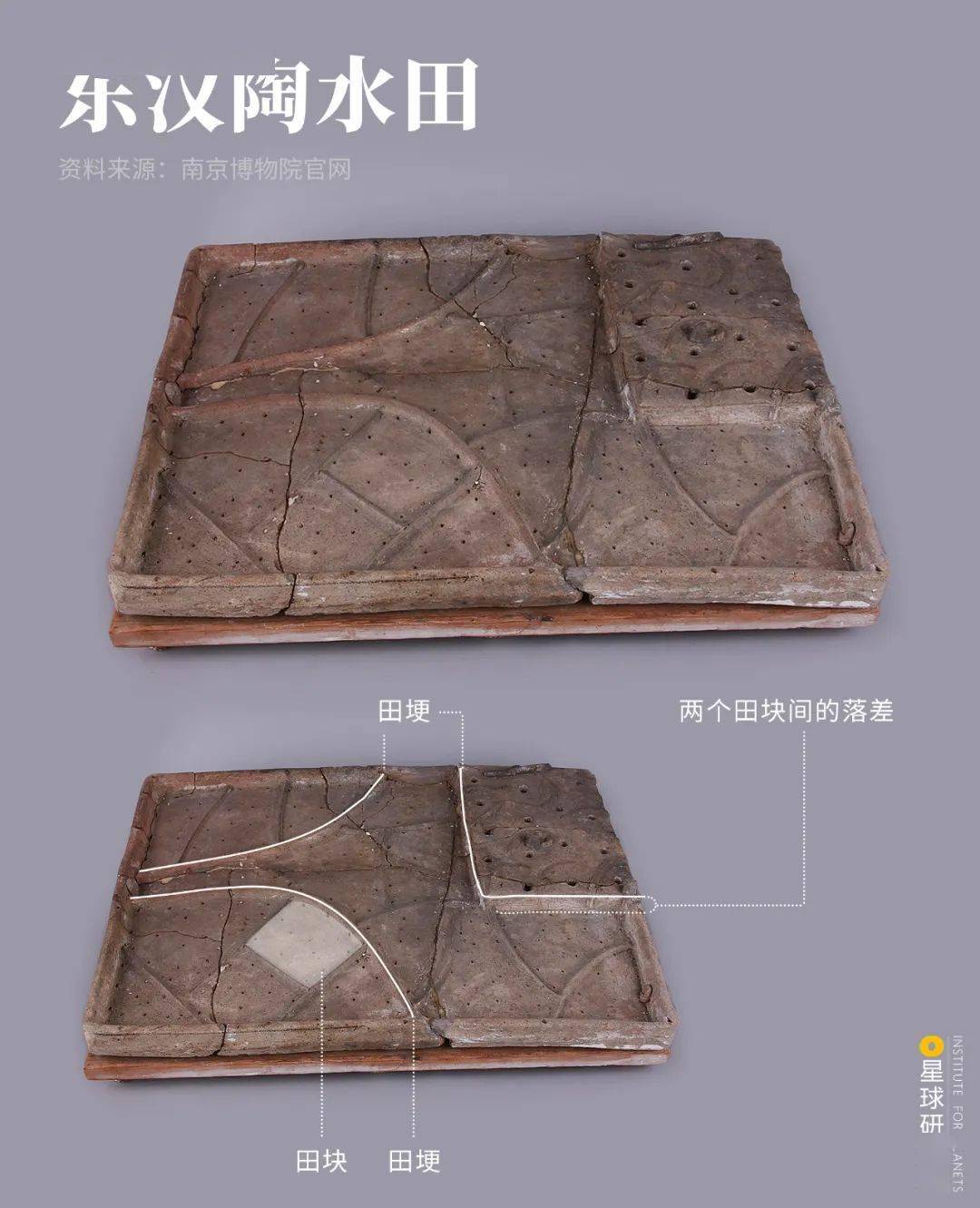

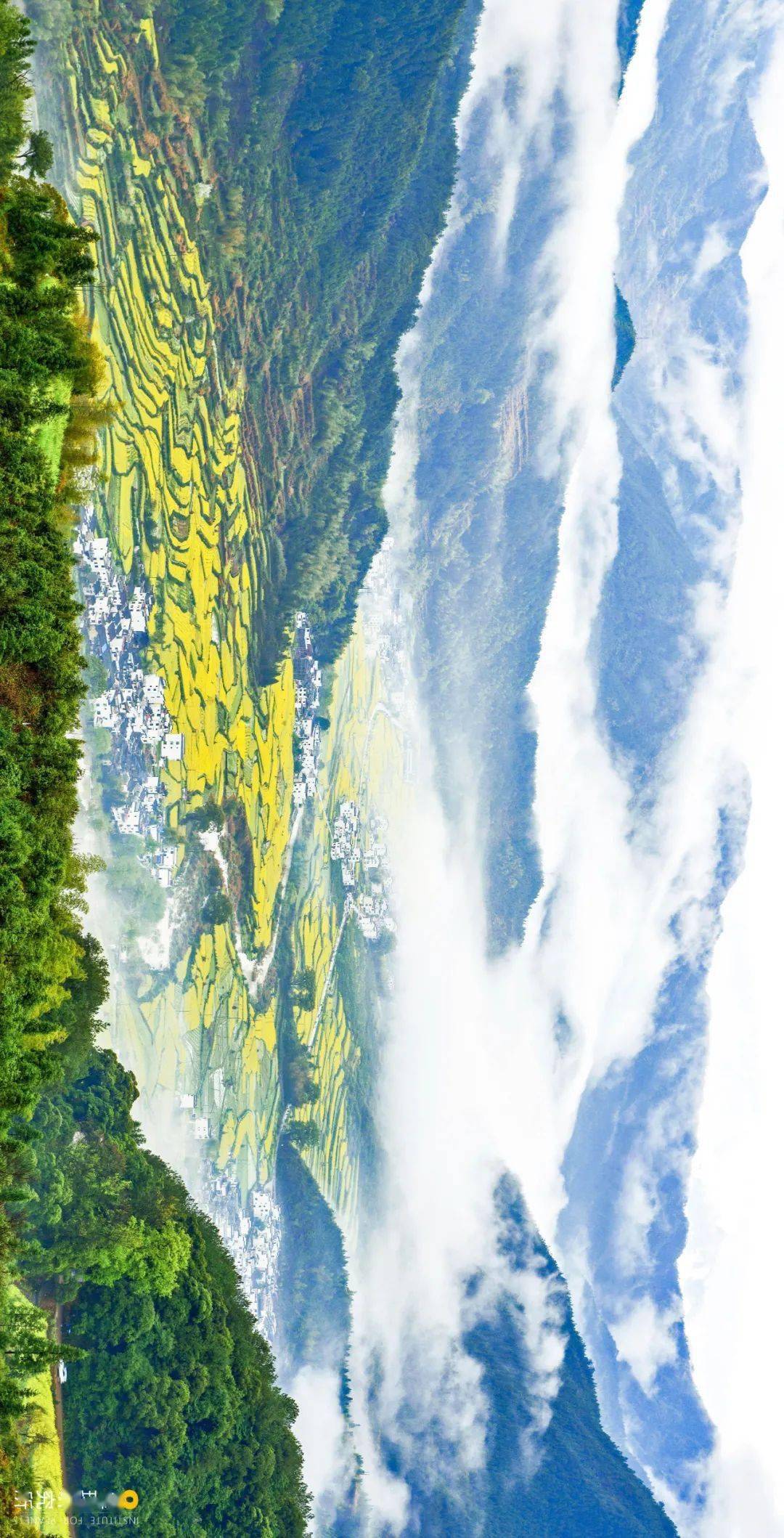

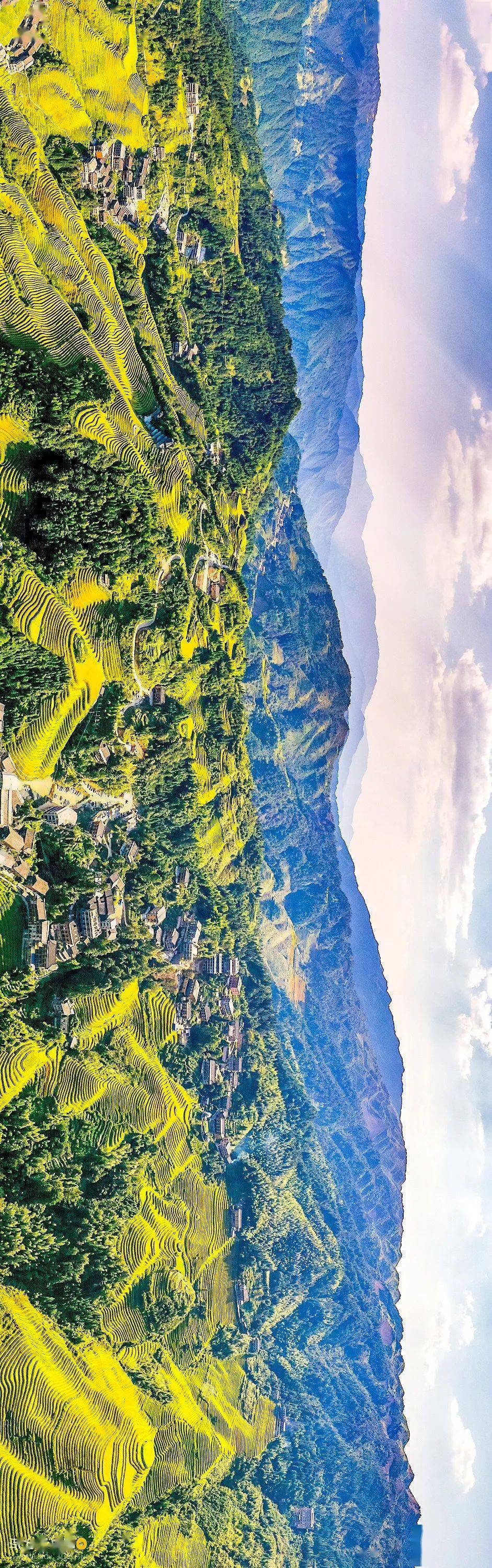

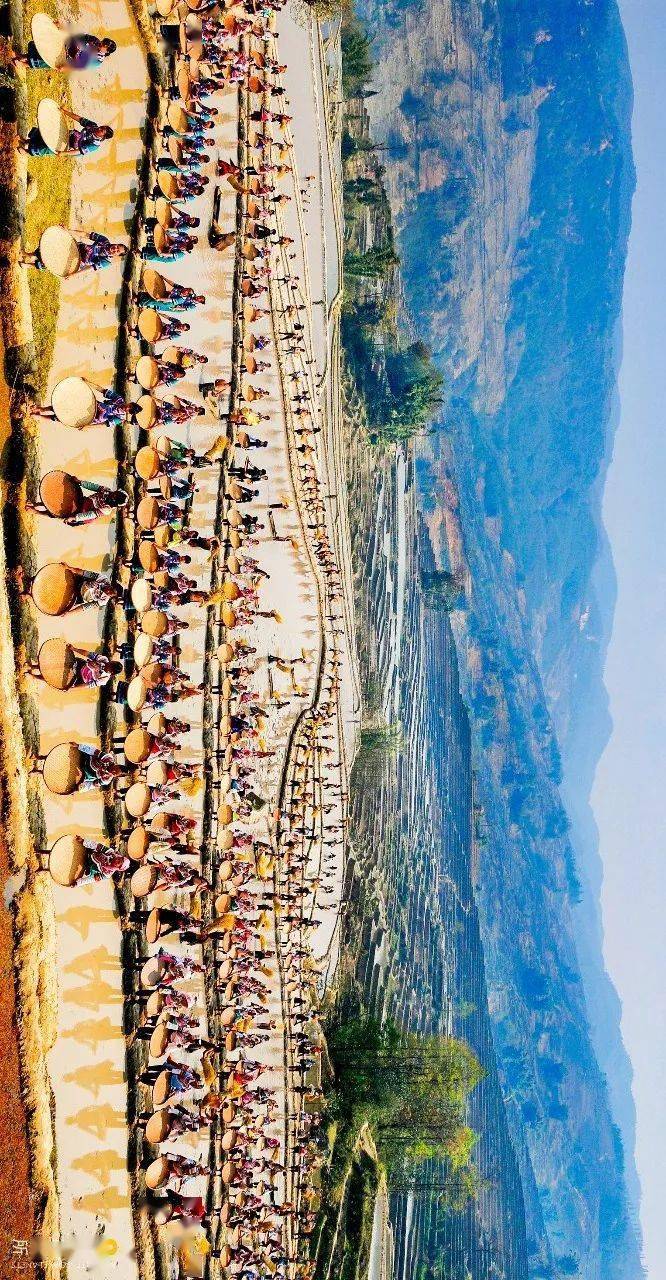

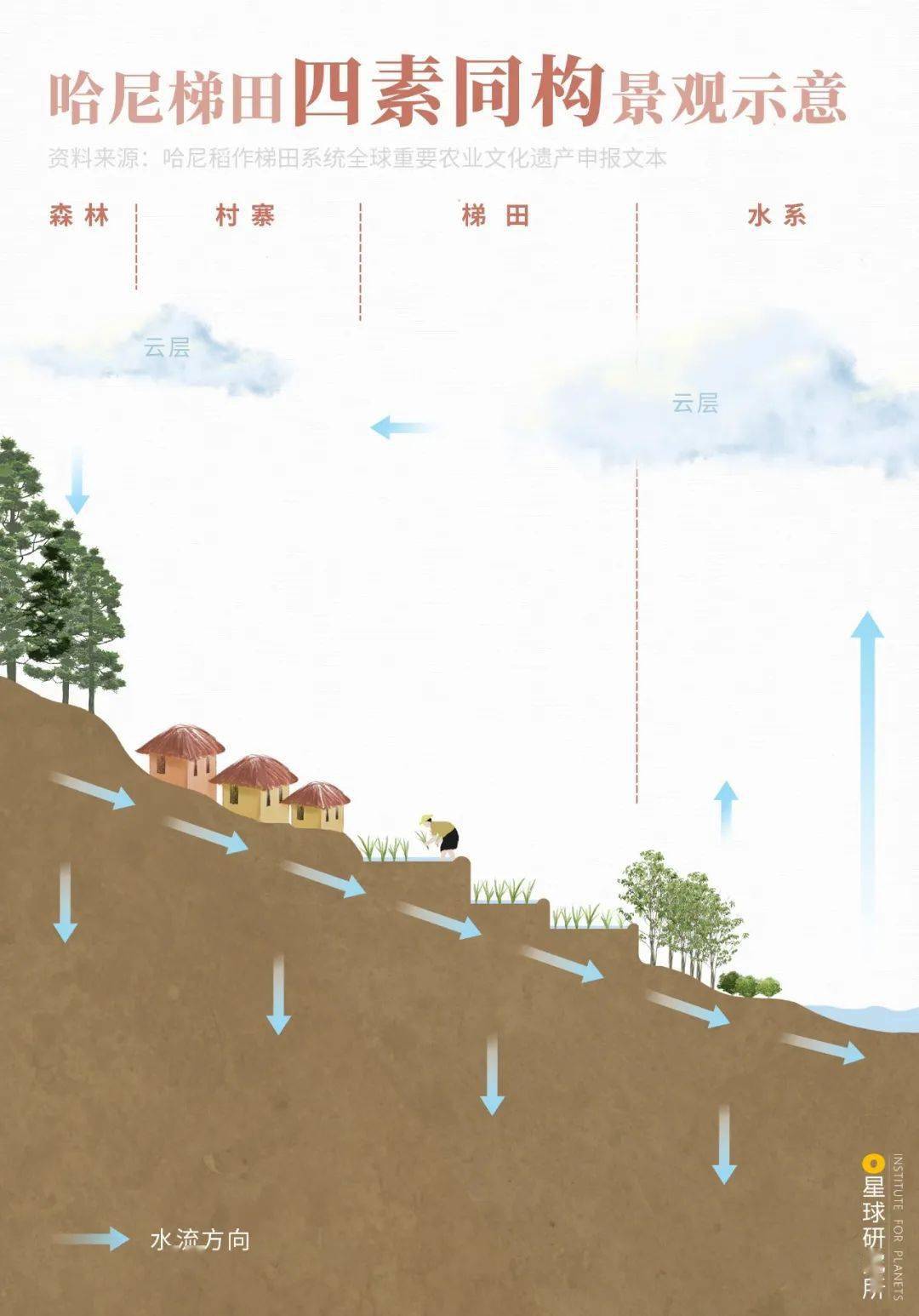

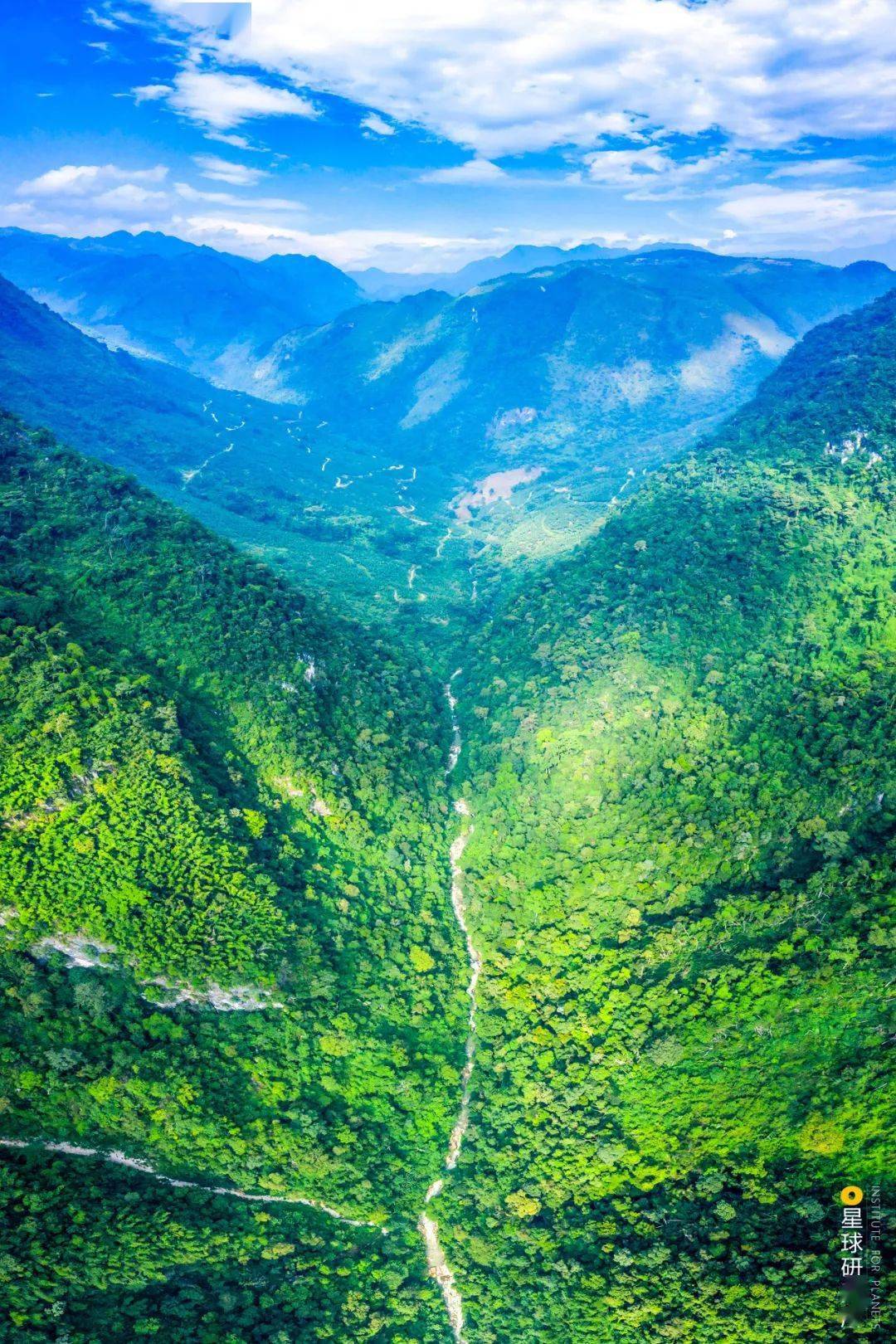

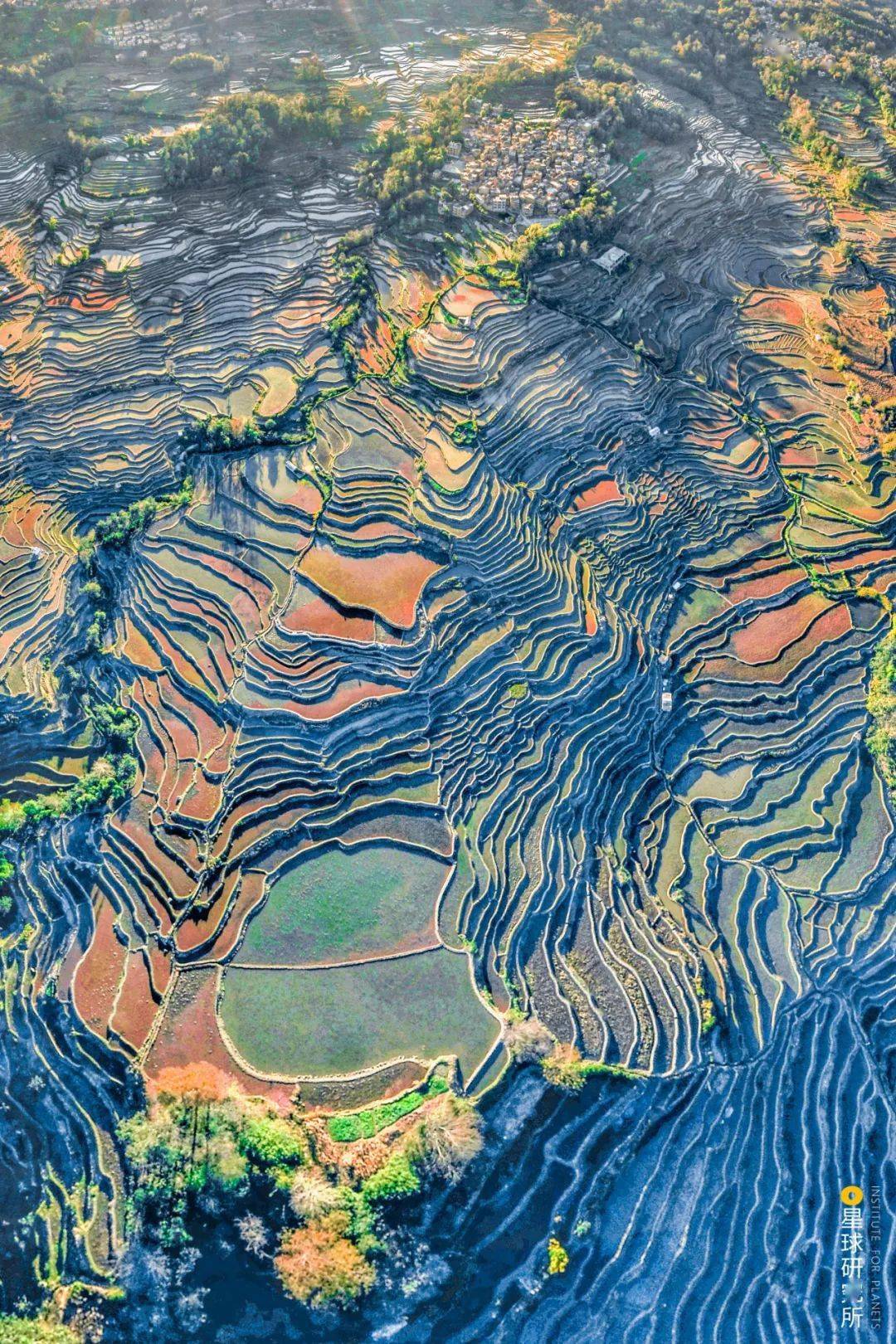

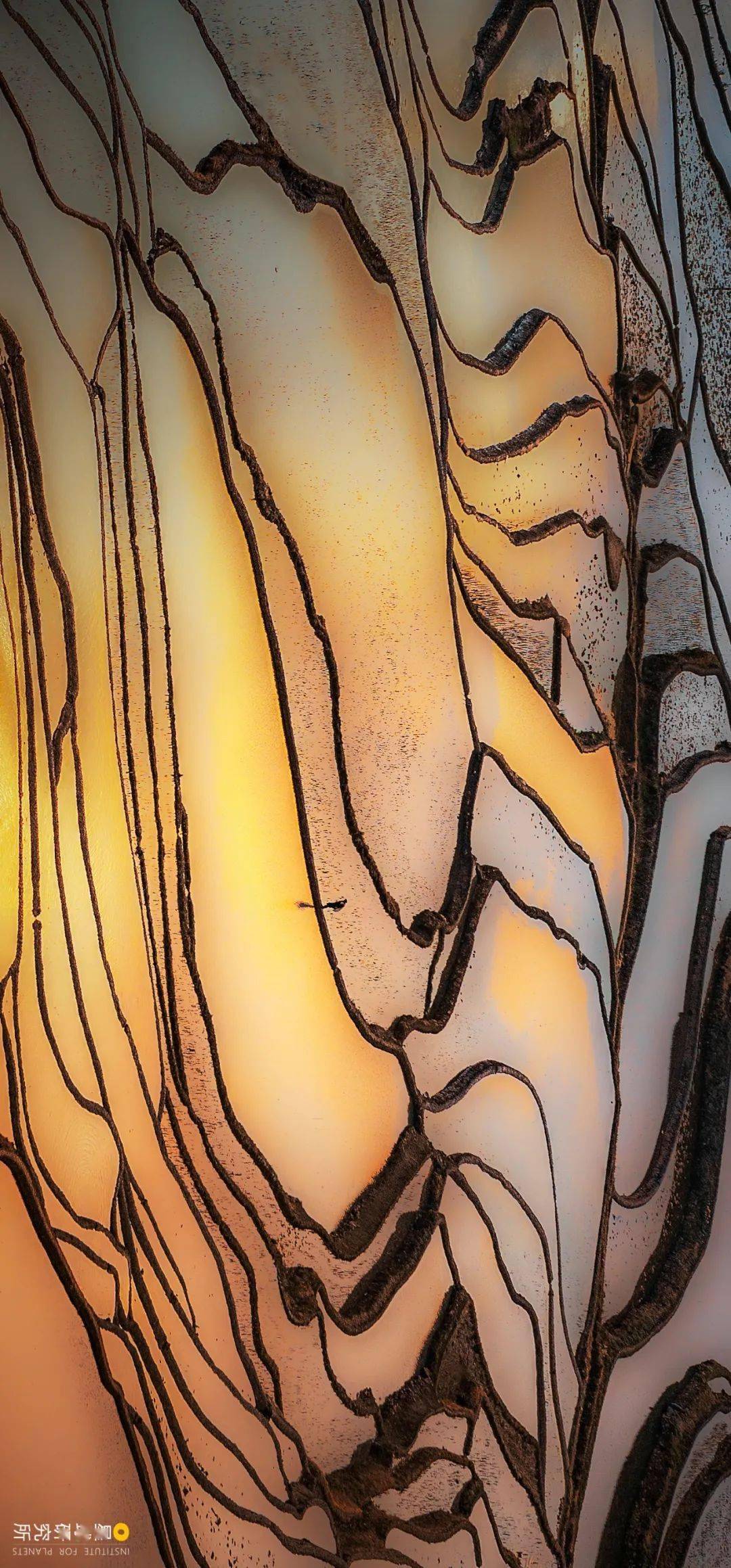

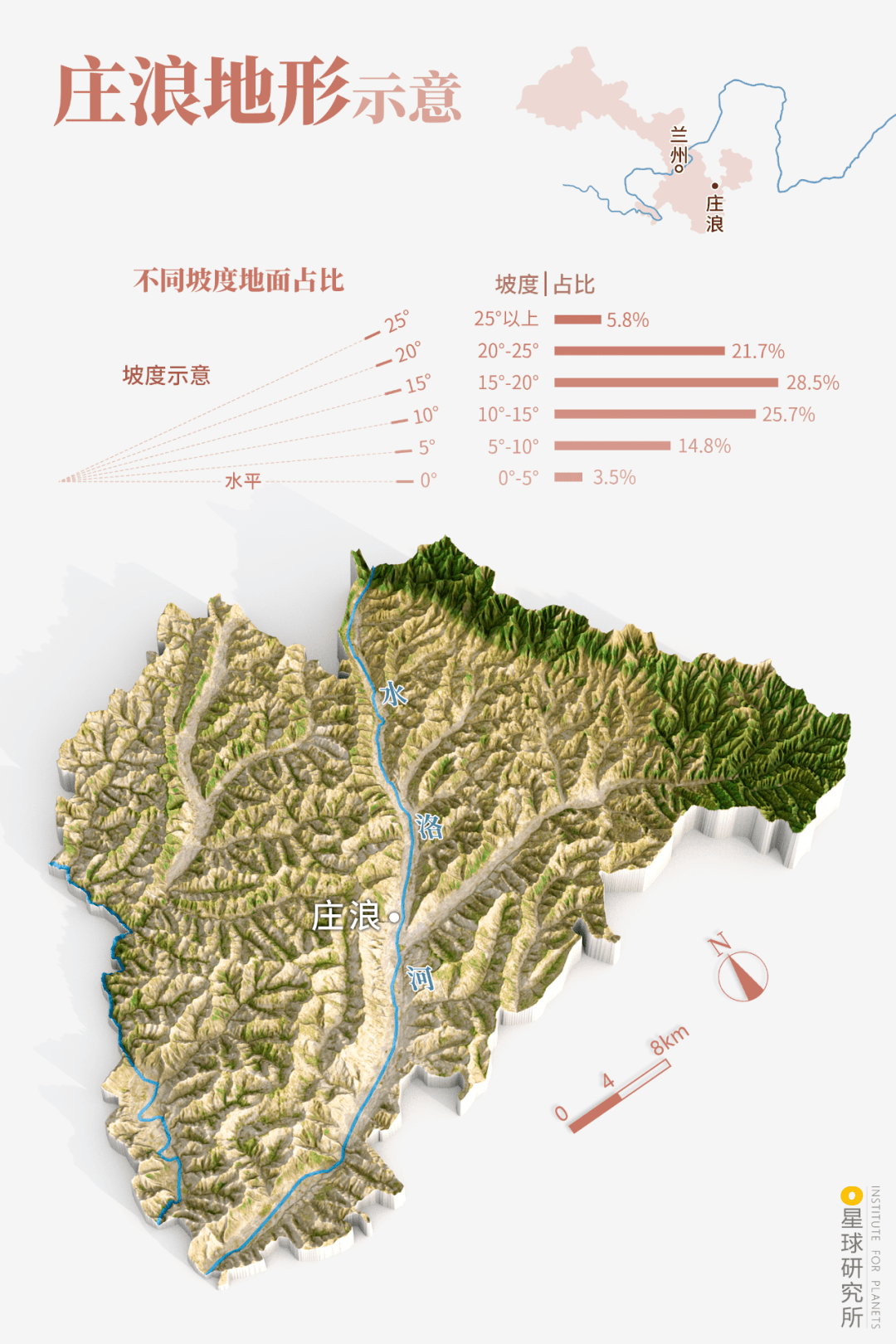

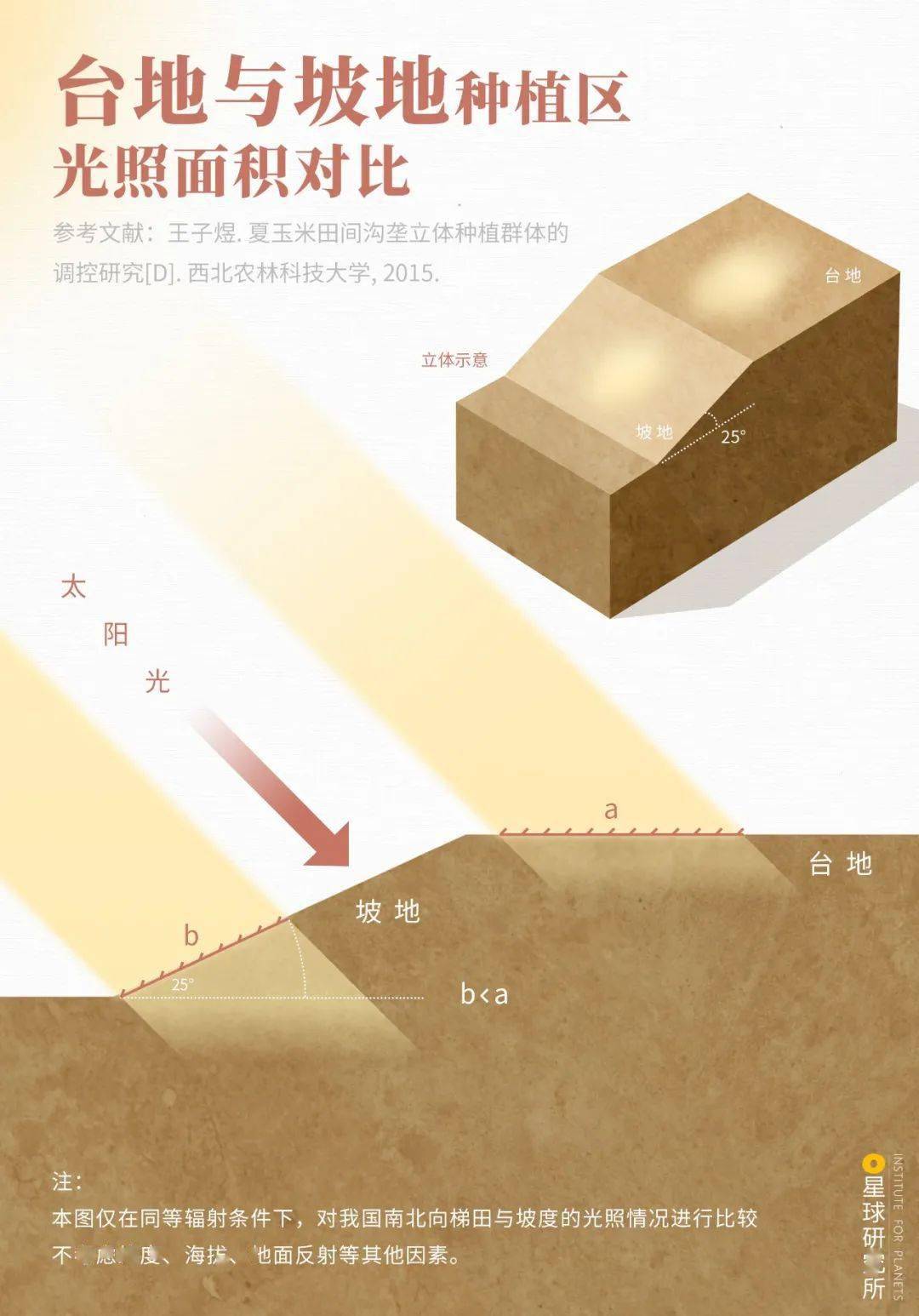

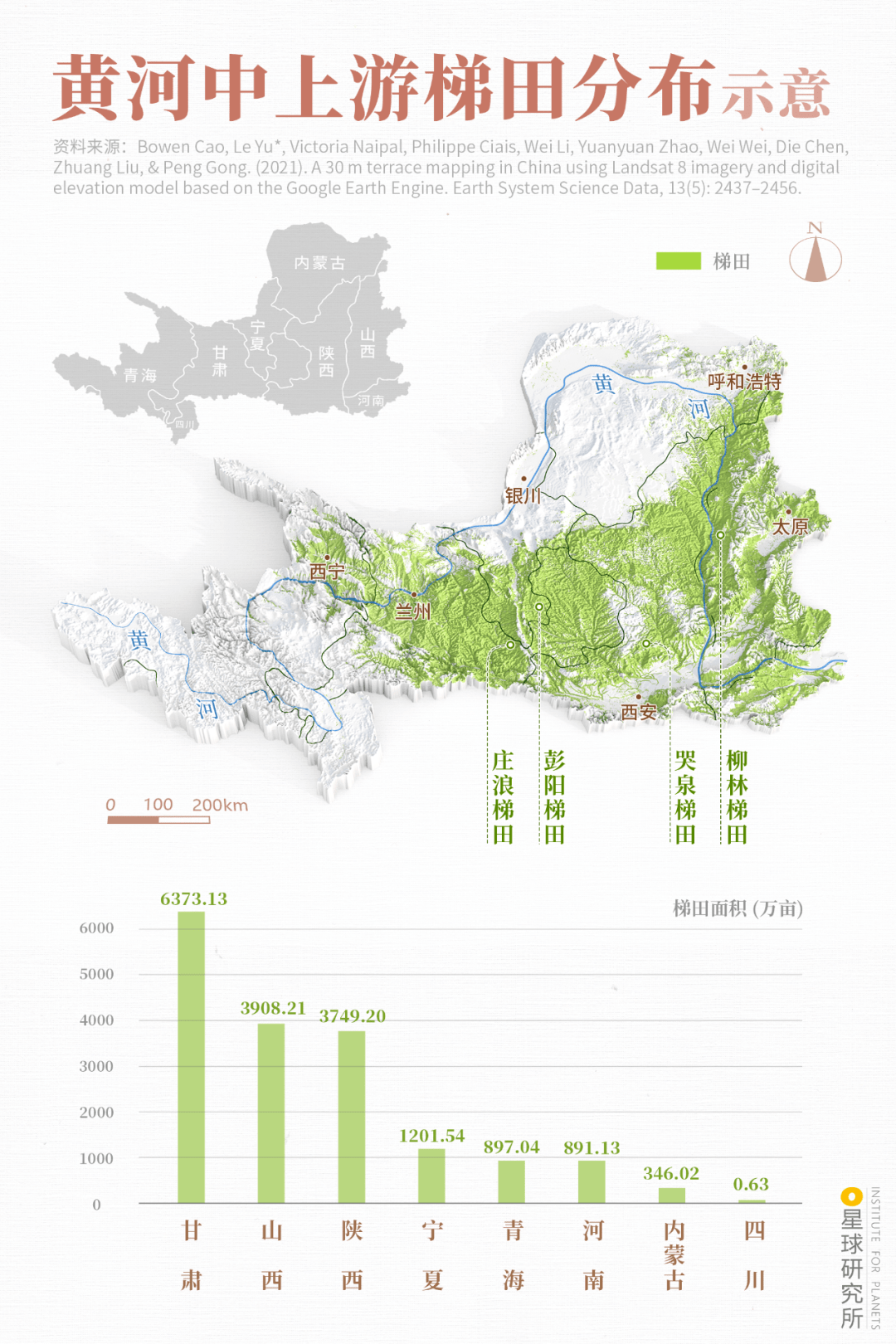

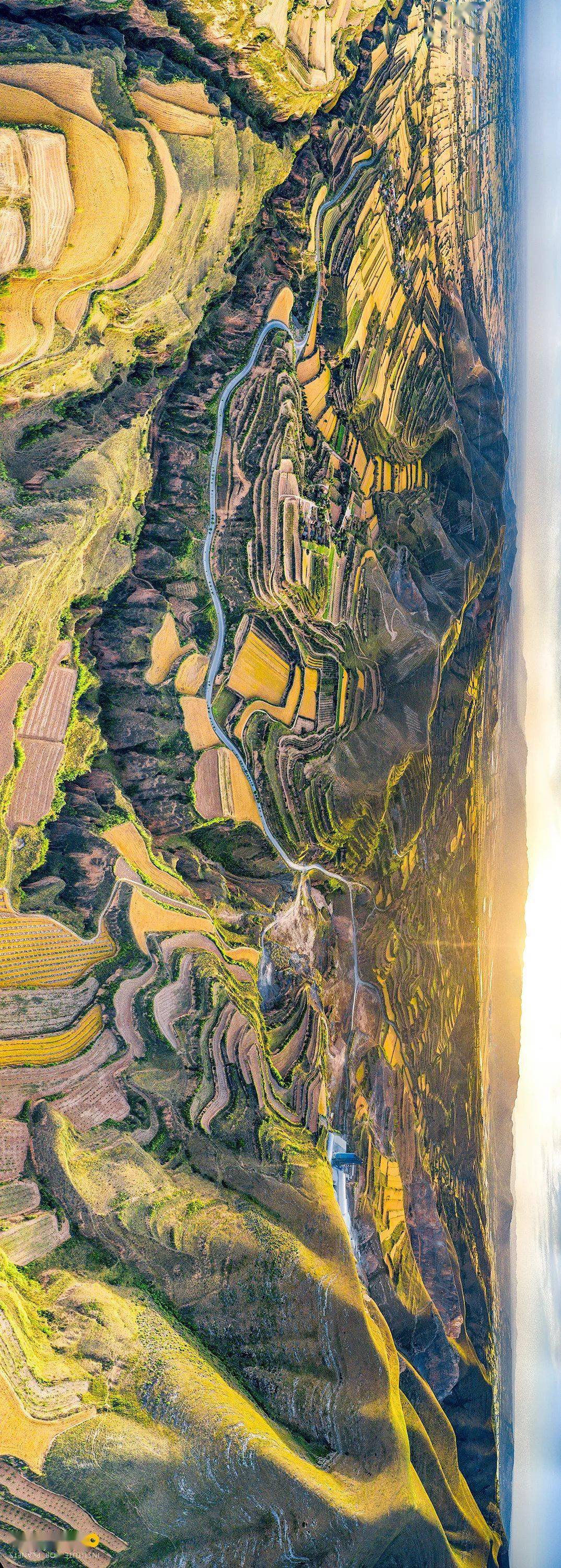

你也许无法想象 在中国约20亿亩的总耕地面积中 居然超过1/4都是 梯田 中国 不仅是全球梯田面积最大的国家 还是全球梯田类型最多 分布区域最广的国家 (不同口径下统计我国梯田面积数据存在差异,本文依据清华大学地球系统科学系俞乐课题组遥感测量数据,即8亿亩左右,下图为中国梯田分布示意,制图@郑艺/星球研究所) ▼  尽管梯田的踪影遍布全球 但中国 千百年来的农耕智慧 把梯田发挥到了极致 著名的广西 龙脊梯田 层级最多达1100余级 最大垂直落差860余米 从远处眺望 密密麻麻的曲线令人震撼 (请横屏观看,广西龙胜龙脊梯田,摄影师@何旭龙) ▼  但这还不是最震撼的 位于云南的 哈尼梯田 总面积更是夸张到超过100万亩 层级从上到下多达3000余级 最大垂直落差2000余米 如果游客想从山脚的梯田 走到最高处的梯田 几乎相当于攀爬一次华山 (请横屏观看,云南红河哈尼梯田,摄影师@嘉楠) ▼  我们的祖先为什么要建设 如此壮观的梯田? 其中隐藏着怎样的生存智慧? 在星球研究所看来 这些梯田 既是绵延起伏的风景 是重塑山地的艺术 更是山地之中 无数族群奋斗上千年的史册 是改变族群命运的 层层阶梯 01 诞生 早在西周时期 随着平原上人口增加 一部分人便开始开垦丘陵坡地 在都城镐(hào)京(今西安)周边 人们清除坡地上原有的植被 种植果树和作物 《诗经·正月》唱道 “瞻彼阪(bǎn) 田,有菀(wǎn) 其特” 即“看山坡的田地里,禾苗长得多茂盛” 不过 这时的坡地种植 更多的是顺坡就势 并没有形成一层层上下分割明显的台阶 (新疆江布拉克山坡上的麦田,仅作示意,摄影师@飞翔 ) ▼  到了汉代 随着牛 耕和铁器的普及 人们拥有了可以改造山地丘陵的更大力量 在黄土高原的南部山区 以及四川盆地的坡地上 人们用农具修建出田埂沟渠 逐渐形成了台阶状的田地 (东汉陶水田,出土于 四川东汉墓,是我国最早与梯田相关的文物证据之一,现存于南京博物院,制图@王申雯/星球研究所) ▼  在不断地改造山地的过程中 原始的梯田 便诞生了 (梯田的演变过程示意,制图@王申雯/星球研究所) ▼  不过 北方及四川盆地平地相对较多 此时梯田的开发并不突出 但随着此后 中原地区不断的王朝更迭 战乱频仍 北方汉族被迫大量向南方迁徙 梯田逐渐开始在山地众多的 南方 大展身手 (湖南新化紫鹊界梯田,摄影师@柳勇) ▼  由于南方降水更多 梯田的建设反而比北方拥有更大的优势 山地间丰沛的地下水、随处流淌的山溪 为梯田提供了充足的水源 而当水源灌满梯田 又与需水量极大的 水稻相遇 形成 “ 梯田-水稻 ”的绝佳搭档 并逐渐成为南方最主要的农业模式之一 (梯田引水灌溉过程示意,制图@王申雯&陈随/星球研究所) ▼  在黄山山脉、 天目山等山地纵横的 古徽州地区 移民们开垦出 婺源江岭梯田、篁岭梯田等 (江西婺源江岭梯田,图片来源@视觉中国) ▼  他们还在这里 实施 水稻-油菜轮作 以提升土地利用率 获取油料资源 每年秋季水稻收获后 便开始种植油菜 到了次年三四月份 油菜花开, 大地金黄 再加上 粉墙黛瓦 峰峦峻峭之间薄雾绵绵 如同世外桃源 (请横屏观看,村寨与油菜梯田在 婺源土地上错落相间,摄影师@李程光) ▼  而在以山多著称的 福建尤溪县 自古就有“八山一水一分田”的说法 自唐朝中期起 大量北方移民在此开荒筑田 逐渐在重峦叠嶂之中 开垦出气势磅礴的登天之梯 尤溪联合梯田 (福建尤溪联合梯田,摄影师@赵必然) ▼  在 江西南部 由于易于耕作的平原地区 已经被更早到达的移民所占据 晚到的客家人 只能在山地之上开垦梯田 其中位于赣州市崇义县的上堡梯田 面积 超过2万亩 最高海拔可达1200米 为面积最大的客家梯田 (江西崇义上堡梯田,摄影师@陈彦 ) ▼  从空中俯瞰 或顺山势逐级下降 (请横屏观看,初春之时,尚未进行插秧的上堡梯田,图片来源@视觉中国) ▼  或蜿蜒盘旋 如同一个巨大的漩涡 (江西崇义上堡梯田,摄影师@陈彦 ) ▼  而在江西的其他地方 以及福建、广东等地 客家人的梯田同样遍布 例如福建永定梯田、 江西西向梯田 江西 遂川梯田、广东 坪山梯田 广东 五山梯田、广东清溪梯田 等等 (福建永定初溪土楼附近的梯田,摄影师@李艺爽) ▼  这些地方经济相对富庶 除种植传统的粮食作物外 茶树、桑树、桃树等经济作物 同样成为梯田的主角 形成茶园梯田、桑园梯田、果树梯田等 (雪后的浙江武义高山茶园梯田,摄影师@项新平) ▼  到了明清时期 中国古代人口达到顶峰 苛捐杂税、土地兼并 大量农民被逼上了更加人迹罕至的山区 并因居住在简陋的茅棚之中 而被称为棚民 在位于秦巴山区的陕西汉阴县 棚民及其后代 开垦出了凤堰古梯田 (陕西汉阴凤堰古梯田,图片来源@视觉中国) ▼  这里地处中国自然地理的南北分界线 除了水田 还大量种植小麦、玉米、番薯等旱地作物 形成水旱间作 南北兼顾的特色 (凤堰古梯田,可以看到水田、旱田同时存在,图片来源@视觉中国) ▼  众多梯田的开发 也对山地中的土著部落 产生了影响 畲族的先祖 居住在浙闽山区 畲音shē 本意即为通过放火烧荒获得耕地 而随着梯田技术的传播 畲田逐渐被梯田替代 在浙江南部的云和县 由畲族与汉族共同开垦的 云和梯田 在山谷中蜿蜒迂回、连绵不断 多达700多级 (浙江丽水云和梯田,摄影师@张进) ▼  即使历经1200多年的时光 也依旧是盛产稻谷的良田 是云雾之上壮丽的人类风景 (请横屏观看,浙江丽水云和梯田,摄影师@段黄德) ▼  至此 梯田从北方起源 并扩散至南方山地 而随着大量人口向西南地区拓展 古代梯田开发的巅峰 才真正到来 它将在面积、层级、坡度等诸多方面 全面胜出 形成无人能及的梯田王国 02 壮大 在广义的 西南地区 山地更多,且更加高大 生活在此的民族也更加多样 面对人多地少的生存压力 梯田被发挥到极致 作为中国第二、三级阶梯分界线的 雪峰山脉 在湖南新化县绵延 这里山势陡峭 苗、瑶、侗、汉等族居民 在此修筑 紫鹊界梯田 其坡度高达25°-40° 最大则超过50° (湖南新化紫鹊界梯田,摄影师@俞琳) ▼  历经千年之后 梯田总面积多达8万亩 相当于7千多个标准足球场 山地间梯田遍布 云海蒸腾 (浸浴在云雾之中的紫鹊界梯田,图片来源@视觉中国) ▼  此外 在贵州从江县月亮山腹地 侗族、苗族和壮族聚居于此 共同修筑了壮观的 加榜梯田 (放学的孩子,沿着加榜梯田的田埂归家,摄影师@老西关) ▼  梯田中 农民们放养鱼、鸭 稻田为鱼、鸭供觅食场所 鱼、鸭捕食昆虫减少水稻病虫害 鱼粪鸭粪又促进水稻生长 从而构成了一个高效的 “ 稻鱼鸭共生系统 ” 为此 当地人有意加高田埂 从而提高稻田蓄水量、载鱼量 (梯田之中饲养的鸭子与较高的田埂,摄影师@崔永江) ▼  在广西桂林龙胜县 壮族、瑶族共同开拓出 最多层级达1100多级的 龙脊梯田 (广西龙胜龙脊梯田,摄影师@吕凤霄) ▼  他们在崇山峻岭之中 依靠血肉之躯 养育了一代代的子孙 (红瑶居民正在龙脊梯田之中耕作,当地红瑶因穿红色服装而得名,也被誉为“桃花林中的民族”,摄影师@Jan) ▼  层层叠叠的梯田 如潮水般在群山间涌动 (请横屏观看,群山环绕下的龙脊梯田与少数民族民居,摄影师@林昉) ▼  而最壮观的则莫过于 位于云南元阳、绿春、红河、金平等县的 哈尼梯田 两千多年前 西北氐羌族群的一部分 开始了漫长地向南迁徙 他们最终到达云南哀牢山南段 形成了如今的 哈尼族 (哈尼族迁徙路线示意,制图@郑艺/星球研究所) ▼  在这里 虽然终结了千年的漂泊 但在与其他的民族竞争中 哈尼族不得不离开平地 走向了大山深处 正如他们的吟唱 ( 哈尼族歌谣,转引自《红河哈尼梯田形成史调查和推测》) ▼ 我们哈尼人 经历了数不尽的灾难 平平的坝子虽然好 天灾人祸太多我们不能在 于是在神灵的指引下 (哈尼族歌谣,转引自《云南红河哈尼稻作梯田系统》) ▼ 从老鼠那里学会了种植 从...大猪那里学会了翻地 从...水牛那里学会了开田 从此哈尼人再也离不开梯田和水 (云南将平坦的山间盆地称为坝子;下图请横屏观看,元阳哈尼族“四季梯田” 实景演出,表现其民族迁徙及山地生存方式,摄影师@戴云良) ▼  哈尼梯田系统 一般由四个部分组成 即“森林-村寨-梯田-水系”四素同构 (哈尼梯田四素同构景观示意,我国南方大部分水作梯田也有类似的景观分布,制图@王申雯&陈随/星球研究所) ▼  在这个系统的最高处 是哀牢山茂密的 森林 森林吸纳降水 形成溪泉 并向下流淌 (哀牢山上的高山森林,摄影师@柴峻峰) ▼  森林之下 海拔800-1500米之间 哈尼族在此建立 村寨 并通过挖沟修渠引水入村 以满足人畜所需 (森林之下的哈尼族村寨,摄影师@崔永江) ▼  再往下 溪水裹挟着森林与村寨中的营养物质 进入村寨下方的 梯田 (云南红河哈尼梯田,摄影师@刘珠明) ▼  为保证大小不一的梯田 得到相对均衡的供水 当地人还在水沟中设置木桩 木桩上刻出大小不同的槽口 从而实现水量合理分配 是为 木刻分水 (木刻分水是哈尼族在梯田用水方面的一大智慧创造,下图为八口分水器,会将一条 溪水分散到八块不同的梯田,摄影师@张洪科) ▼  再往下 溪水经过层层梯田 最终在山谷底部汇入 江河之中 炎热的河谷又将河水蒸发到空中 再次汇集到高山森林 重新形成雾水 终而复始地进行循环 在容易出现 干旱的云南 “森林-村寨-梯田-水系” 四素同构的体系 却可以让哈尼梯田 保持持续不断的水源供给 (云南红河哈尼梯田,摄影师@潘泉) ▼  凭借这样的智慧 哈尼族建造出了 总面积高达100万亩的梯田 ( 云南红河哈尼梯田鳞次栉比排 布于高山之中,摄影师@林宇先) ▼  梯田层级可以达3000多级 垂直落差2000多米 (空中俯瞰 云南红河哈尼梯田,摄影师@胡艳辉) ▼  平均坡度约 20° 最大可达约60° (修建在山脊间的 云南红河哈尼梯田,摄影师@ 邱会宁) ▼  当你从高处俯瞰 一望无际、层层叠叠的梯田 如同排山倒海地袭来 几乎撑满你的眼眶 如流动的乐谱 (请横屏观看, 云南红河哈尼梯田,摄影师@王超 ) ▼  如多彩的画盘 (云南红河哈尼梯田,摄影师@张殿文) ▼  如变幻的宝镜 (请横屏观看, 云南红河哈尼梯田,摄影师@嘉楠) ▼  令你不得不感叹 这是何等的雄伟秀丽 (请横屏观看,沉浸在朝阳之中的云南红河哈尼梯田,摄影师@陈小羊) ▼  而梯田中的稻谷 除了食用外 稻谷的秸秆还会被用来 搭建独具特色的 “蘑菇房” 因状如蘑菇而得名 (云南哈尼族民居,其房顶依旧沿用传统的蘑菇房样式,摄影师@熊可) ▼  就这样 古人在西南山地 创造了梯田奇迹 而在新的时期 梯田将不止于是山地族群的生存寄托 更成为了改善生态环境的力量 03 新的使命 在新中国成立之后 如何治理 黄土高原水土流失 成为一项亟待解决的任务 梯田 这一起源于北方 壮大于南方的耕地形式 开始重新在北方大规模扩展开来 (黄土高原上的梯田,摄影师@任世明) ▼  自20世纪60年代开始 我国开始在黄土高原大量修建梯田 甘肃庄浪梯田 便是新一代梯田的典范 庄浪县位于甘肃东部 全县90%以上的土地都为 沟壑纵横的 黄土山地 水土流失严重 (庄浪地形示意,制图@郑艺/星球研究所) ▼  而面对降雨 梯田比 坡地 可以有效减少水土流失 (坡地和台地降水对比,制图@王申雯/星球研究所) ▼  并增加有效光照面积 更加适宜作物的生长 (台地与坡地种植区光照面积对比,制图@王申雯/星球研究所) ▼  于是 经过将近60年的努力 庄浪县94.5万亩坡地修成了平展的梯田 占全县山地面积的91.74% (甘肃平凉庄浪梯田,摄影师@王璐 ) ▼  再加上 配套修建水库、水窖、淤地坝等水利设施 以及覆盖地膜、 修建日光温室、配套养猪场等方式 庄浪从一片贫瘠的土地 蜕变成蔬菜和肉产品的供应基地 并成为第一个“中国梯田化模范县” (正在进行铺膜作业的农民,合理使用地膜,具有保温和减少水分挥发等作用,图片来源@视觉中国) ▼  除了庄浪 在黄河流域的很多地方 梯田都被用于 水土流失的治理 (黄河中上游梯田分布示意,制图@郑艺/星球研究所) ▼  在陕西铜川 当地人修建了 宜君梯田 (陕西铜川宜君梯田,摄影师@王佳) ▼  在渭南的黄土高原上 当地人修建了 蒲城梯田 (陕西渭南蒲城县的梯田,摄影师@射虎) ▼  经过几十年的努力 再加上其他配套措施 黄土高原流域 减少了约5万亿吨的泥沙流失 如果将这些泥沙堆成高1米、宽1米的沙堤 可绕地球赤道8圈 (近60年来黄土高原水平梯田面积与输沙量变化,制图@王申雯/星球研究所) ▼  此外 在河南林州 人们随山就势 开垦出石板岩大垴(nǎo) 梯田 、西井山梯田 (雪后的河南林州西井山梯田,摄影师@刘辰 ) ▼  在河北 阳原县 人们在山坡上开垦出 旱作梯田 种植着当地特色作物 (河北张家口阳原旱作梯田,摄影师@ 陈剑峰) ▼  而伴随着时代发展 一些梯田也开始逐渐结束了历史使命 梯田 作为人类向大山索取的土地 适度的开发有利于人类的发展 过度的开发则会破坏环境 为保护生态 按照2016年颁布的 《“十三五”生态环境保护规划》 “在具备条件的25度以上坡耕地 实施退耕还林还草” 许多梯田开始由耕地 还原为草地与林地 (几十年坚持飞播造林后郁郁葱葱的林州太行山,摄影师@李建斌) ▼  但梯田并不会完全退出历史的舞台 它依旧遍布中华大地 上饶灵山梯田、 建德胥岭梯田 云和梅源梯田、永嘉茗岙梯田 筠连高坎梯田、肇兴堂安梯田 甘洛普昌梯田、酉阳花田梯田 昔阳大寨梯田、崇礼塞北梯田 涉县旱作梯田 、吕梁柳林梯田 临海黄坦梯田、仙居公盂梯田 旌德兴隆梯田、固始锁口梯田 十八盘登山梯田、朝阳八盘沟梯田 遂昌南尖岩梯田、上虞覆卮山梯田 每一处梯田 都是历史的见证 是绝佳的风景 它是 “开荒南野际,守拙归园田” ( 诗句出自陶渊明《归园田居 ·其一》,下图为贵州丹寨梯田,摄影师@姚朝辉) ▼  它是 “招邀过邻里,款曲话桑麻” (诗句出自陈必复《村家》,下图为云南元阳梯田,摄影师@崔永江) ▼  它是 “白水明田外,碧峰出山后” (诗句出自王维《新晴野望》, 下图为浙江台州仙居公盂梯田,摄影师@陈世丰) ▼  它是 “晨兴理荒秽,带月荷锄归” ( 诗句出自 陶渊明《归园田居·其三》,下图为广西龙胜龙脊梯田,摄影师@邱新生) ▼  它是 “几处闲田,隔水动春锄” (诗句出自张炎《渡江云·山阴久客一再逢春回忆西杭渺然愁思》,下图为云南红河哈尼梯田,摄影师@ 廖志远) ▼  它是 “一水护田将绿绕,两山排闼送青来” ( 诗句出自王安石《书湖阴先生壁二首》,下图为浙江遂昌湖山梯田,摄影师@舒同才) ▼  它是 “田家几日闲,耕种从此起” ( 诗句出自韦应物《观田家》,下图为湖北 恩木笼古村寨之中的梯田,摄影师@ 文林) ▼  梯田 于无声处改变着中国 (贵州黔南平塘的梯田,摄影师@酷鸟魏建) ▼  作为立体绿化的一部分 它让绿色驻留 (贵州毕节大方奢香古镇中的城中花海梯田,图片来源@视觉中国) ▼  它让大地多彩 (云南红河哈尼梯田,摄影师@ 卢文) ▼  它让故乡如诗 (云南红河哈尼梯田,摄影师@何俊云) ▼  它让丰收连年 (安徽黄山呈坎灵山梯田,摄影师@堂少) ▼  梯田里 不仅有千百年来中国人的汗水 还有着人与大山之间的默契 通过梯田 我们能读懂古人生存的往昔 也能看到今人改变的未来 (请横屏观看,云南红河哈尼梯田,摄影师@卢文) ▼  |

|