| 姜谷粉丝 | 2022-05-25 07:32 |

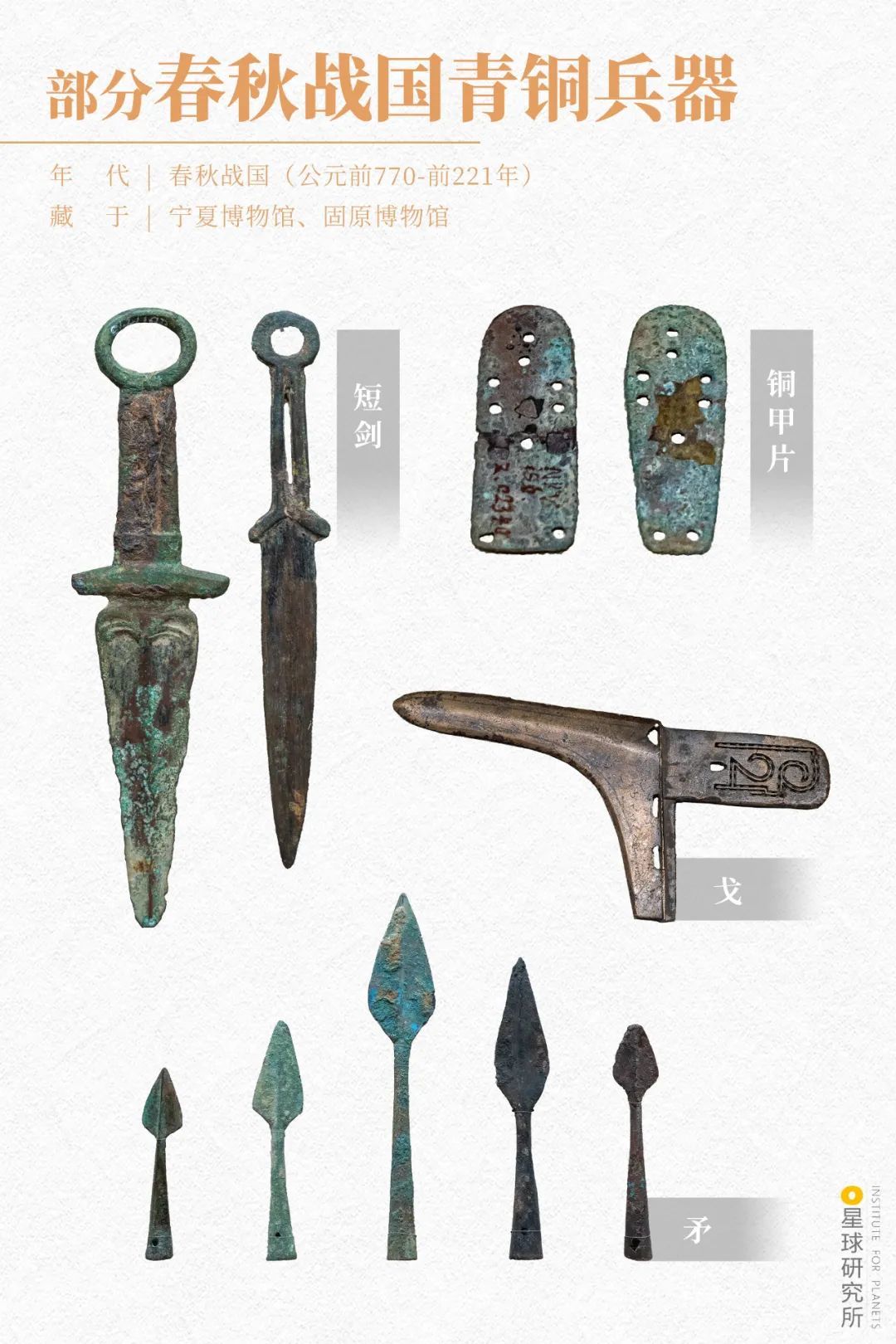

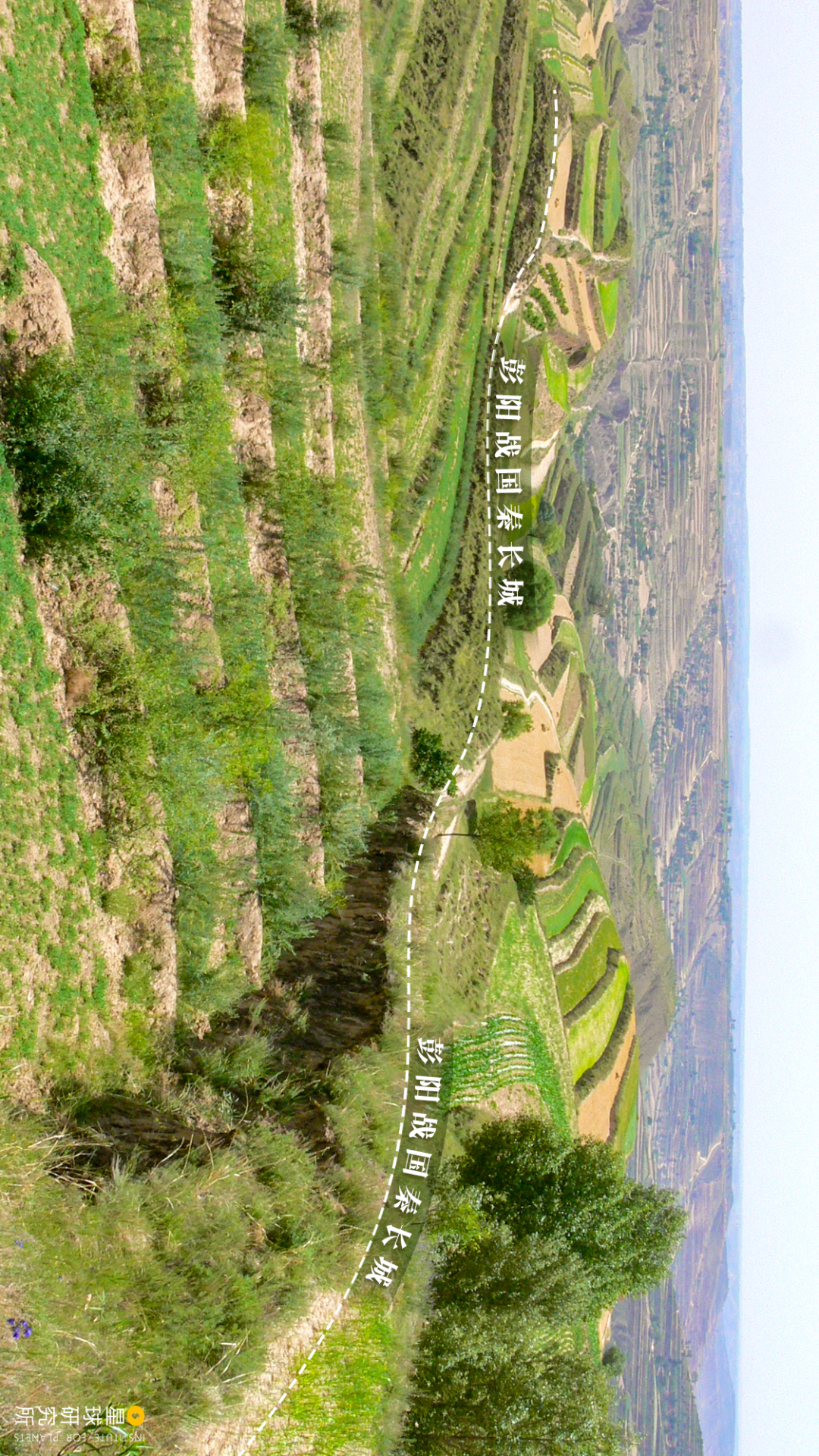

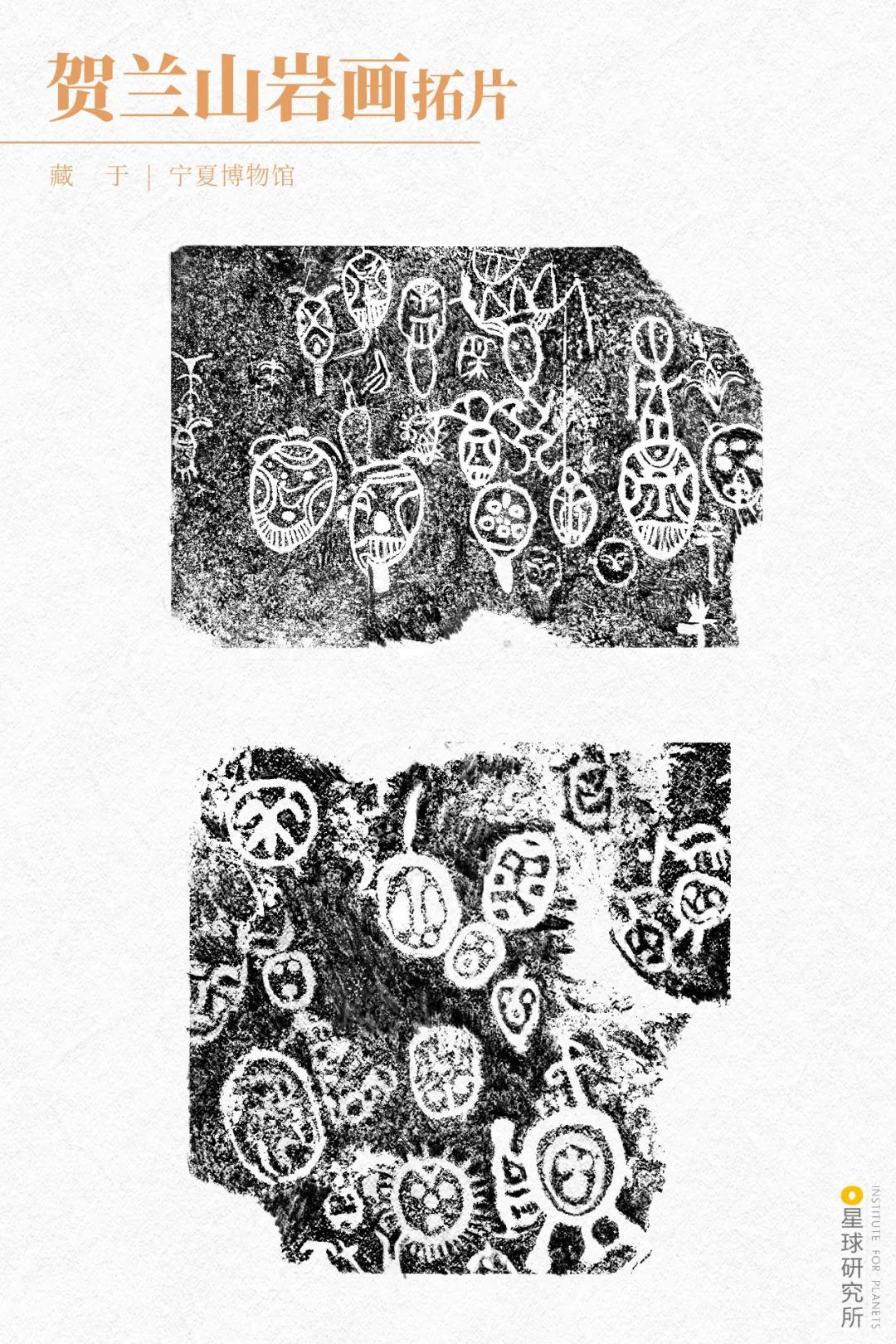

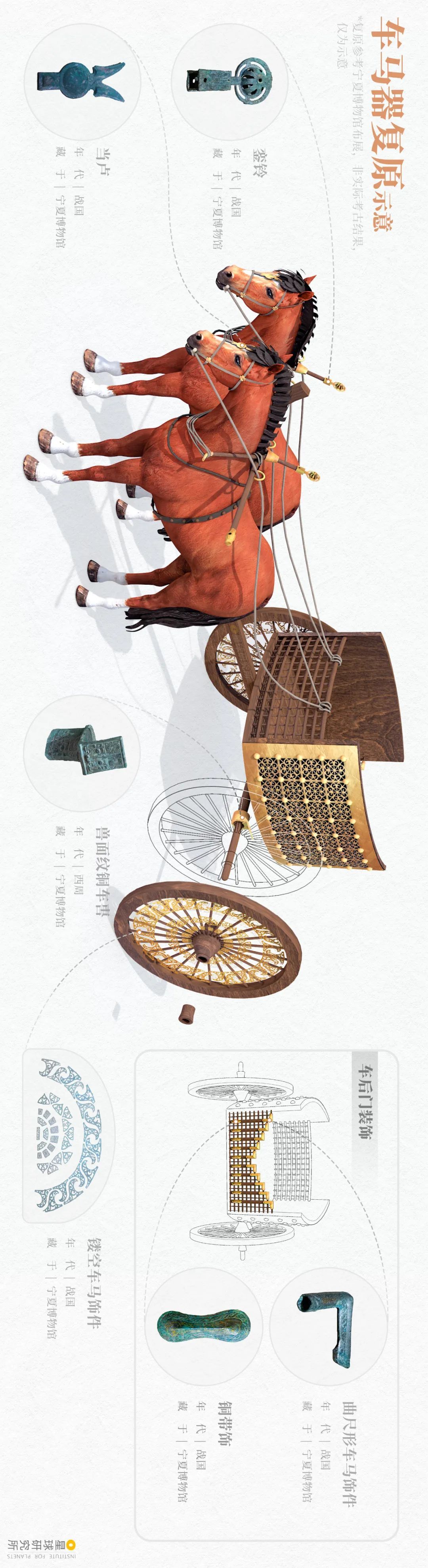

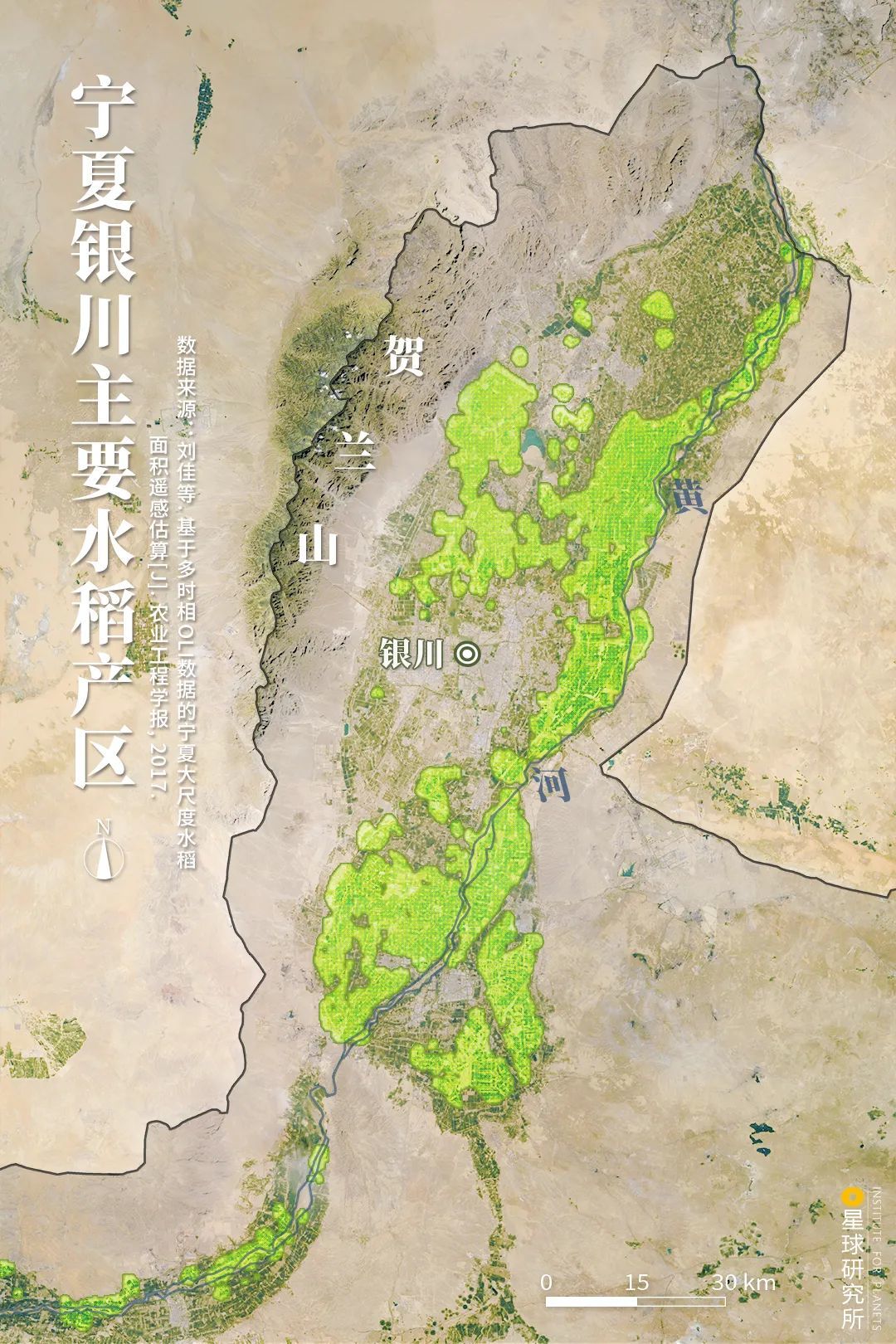

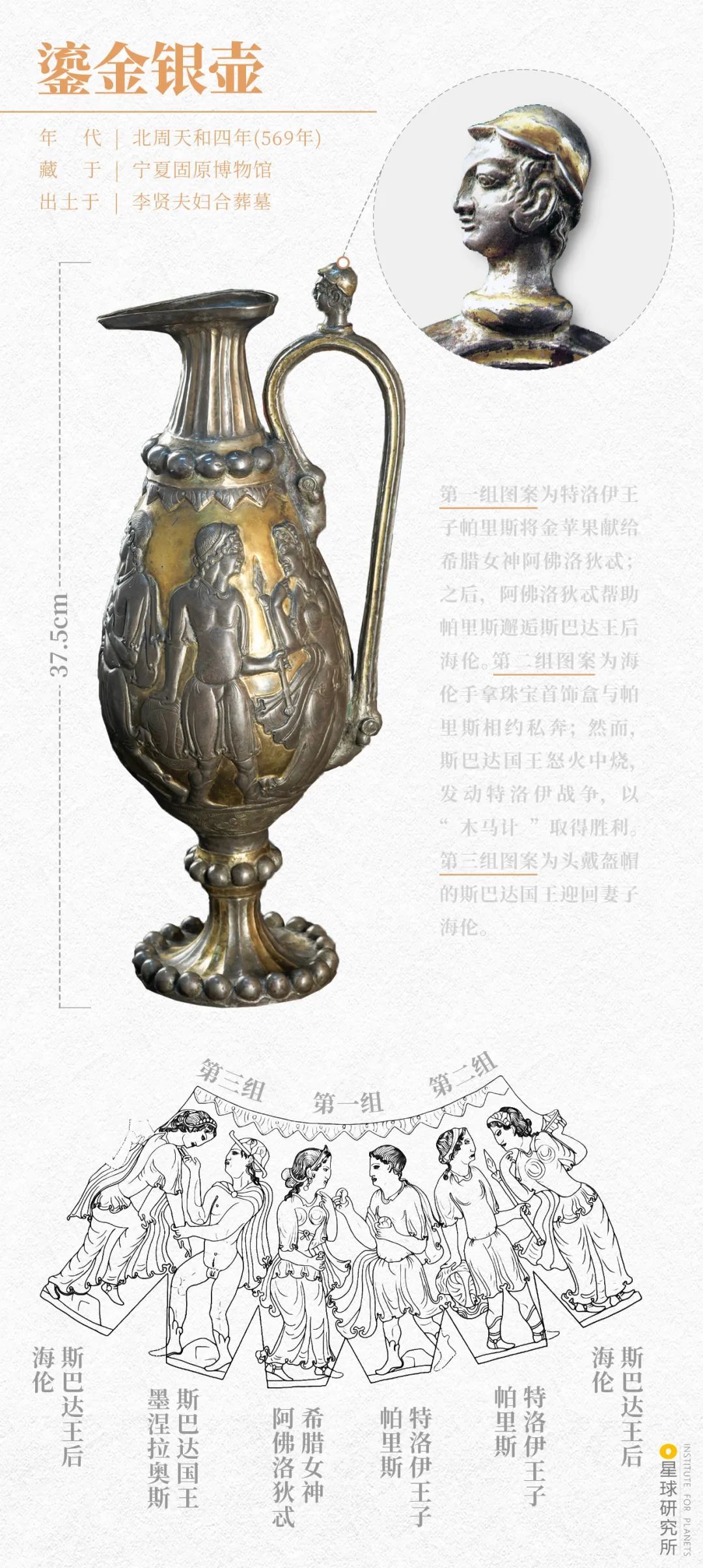

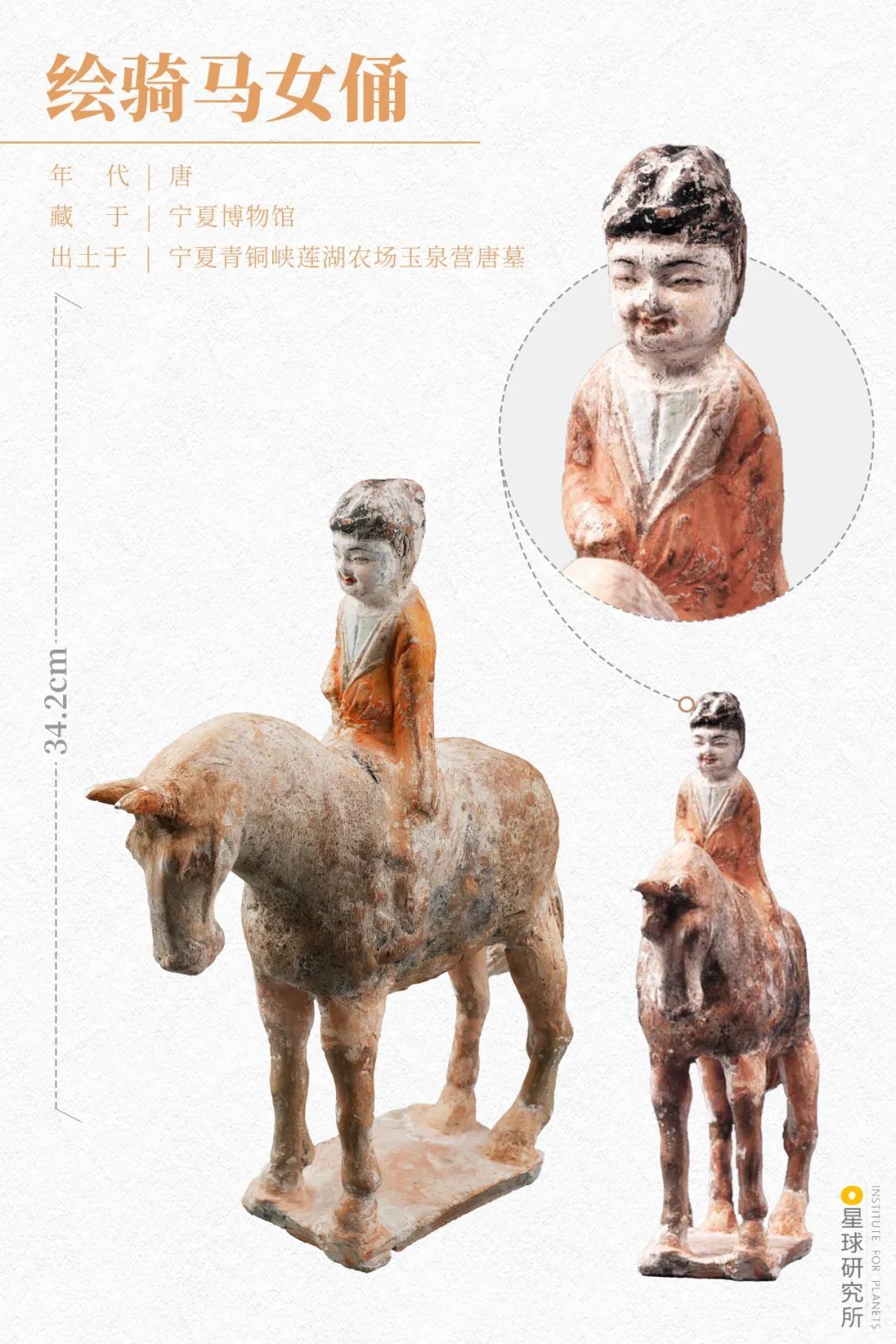

宁夏 绝对是你意料之外的 “宝藏”省区 它是中国唯一一个 被不同历史时期的长城 几乎完全包围的省区 “不到长城非好汉”的名言 也是在此成文 (宁夏及周边长城分布示意, 制图@王申雯&张威/星球研究所) ▼  它是中国唯一一个 拥有西夏帝王陵墓的省区 其中的主体建筑 被誉为“东方金字塔” 苍茫旷野之上 巨型夯土“金字塔” 以巍巍贺兰山为屏 屹立千年 竭力地呈现着 一段神秘而雄浑的往事 (请横屏观看,晨光中的西夏陵,摄影师@丁俊豪) ▼  它还是中国唯一一个 全域属于黄河流域的省区 以黄河为源头 历朝历代在此开凿引水渠 形成大量古代水利工程遗产 让银川平原蜕变为 “塞上江南” 从高空俯瞰 即便被众多沙漠围堵 宁夏却依然呈现生机盎然的绿色 (宁夏卫星影像,制图@张威&王申雯/星球研究所) ▼  然而 以上这些不过是 “宝藏宁夏”的惊鸿一瞥 近30万件可移动文物 和众多的不可移动文物 以及它们背后所代表的多彩岁月 才是宁夏历史文化的底蕴 宁夏 究竟有多少惊喜 等待我们去发现? 01 长城 今天的宁夏 坐落于我国正中偏西北一带 数条自然地理分界线 从宁夏横穿而过 南北迥异的地理环境 在此共存 (请滑动查看更多,宁夏与中国三大自然区划、中国温度带区划、中国动物地理区划示意,制图@王申雯&张威/星球研究所) ▼    由此回溯数千年 其南部的东部季风区 年降水量基本稳定在400mm以上 适宜耕种农田、生产粮食 北部的西北干旱、半干旱区 年降水量基本在400mm以下 草原与荒漠在此广布 基本只能放牧、游猎 (贺兰山岩画拓片中的围猎场景,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  降水的多寡催生出 游牧与农耕两大族群 族群之间的摩擦不断升级 直至爆发战争 (出自《诗经·小雅·六月》,记载了周宣王时期在陕西、宁夏一带征伐戎狄的战争) ▼ 王于出征,以匡王国 (部分春秋战国青铜兵器,摄影师@丁俊豪、刘思尧,制图@王申雯/星球研究所) ▼  在战争的驱动下 降水量形成的界线 逐渐在大地上具象化 中国最古老的长城之一 在宁夏诞生 无数英雄豪杰 带着雄心与热望 踏上这片苍茫大地 战国时期 秦国北部的游牧部落 义渠戎作乱 秦国宣太后设计诛杀义渠王 并在宁夏南部修建长城 (秦国宣太后是中国第一位“太后”,下图为战国秦长城,摄影师@刘杰 , 标注@王申雯/星球研究所 ) ▼  秦汉之际 长城关隘之中的萧关 (今宁夏固原市东南) 已经极富盛名 它与配套的长城主体等 一同守护关中大地 (萧关、长城及关中平原关系示意,制图@王申雯&张威/星球研究所) ▼  西汉时期 汉武帝遣名将卫青、霍去病 配备弩机等先进武器 挥师北越贺兰山 直捣匈奴王庭 随后汉武帝在宁夏大规模修筑长城 并六次巡视宁夏 “望诸国,月氏臣,匈奴服” (上文出自汉乐府《上之回》,下为汉代青铜弩机及其原理示意,图片源自@星球研究所,制图@郑伯容、王申雯/星球研究所) ▼  魏晋南北朝时期 天下大乱 宁夏逐渐成为 羌、匈奴、鲜卑等民族的杂居之地 前赵(匈奴)、后赵(羯) 前秦(氐)、后秦(羌) 夏(匈奴)、北魏(鲜卑) 北周等政权在此先后登场 (部分北魏、北周士兵俑,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  众多游牧民族 在宁夏等地角逐、厮杀 最终胜出的突厥 建立突厥汗国 大有一统天下之势 可惜 它遇上了大唐 唐朝将士仅用20年的时间 便击败了突厥汗国 其投降的族众 大多安置在河套地区(包含宁夏平原) 唐太宗李世民亲赴灵州(今宁夏吴忠市) 安抚归附的草原少数民族部落 各部落首领尊称他为“天可汗” (上文数据出自《突厥汗国与隋唐关系史研究》,下图为部分唐代武士俑,图片源自@星球研究所、丁俊豪、刘思尧,制图@王申雯/星球研究所) ▼  之后 唐玄宗指派王维 慰问守边将士 途经萧关一带 王维眼前天地壮阔、胸中一片豪情 提笔写下“大漠孤烟直,长河落日圆” 再之后 宋与西夏对峙 萧关一带又成为战争前线 宋廷不惜人力、物力 在宋夏边界重筑萧关 又增设了30余个寨堡 (西安州古城遗址,位于宁夏海原,图片源自@视觉中国) ▼  南宋名将岳飞 向北遥望 、 立下宏愿 要“驾长车,踏破贺兰山缺” (请横屏观看,岳飞笔下的贺兰山非常有可能不是如今的贺兰山,学界对此仍有争议,但毋庸置疑的是,岳飞这首词极大的提高了贺兰山的知名度,下图为贺兰山归德沟长城,摄影师@郭志洪) ▼  另一方面 以武备立国的西夏 实力亦不容小觑 它的夏国剑 以当时的尖端工艺制成 独步天下 就连宋朝的皇帝也佩戴此剑 (夏国剑,图片源自@宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  它的瓷蒺藜 即内置火药的陶制品 表面如海胆遍布尖刺 类似如今的地雷 主要用于对付骑兵 (西夏瓷蒺藜,图片源自@星球研究所、李鹏,制图@王申雯/星球研究所) ▼  然而 宋与西夏都不是最终的赢家 更北边的蒙古崛起 首领成吉思汗率领铁骑南下争霸 却在六盘山(位于宁夏海原)辞世 蒙古部众继承其遗志 进而席卷天下、建立元朝 七百多年后的长征途中 毛主席翻越六盘山 远眺长城 留下千古名句 “不到长城非好汉” (请横屏观看,关于成吉思汗逝世地点学术界有所争议,主流观点认为逝世于六盘山,上文诗句出自毛泽 东《清平乐·六盘山》,诗句中长城为下图中的彭阳战国秦长城,图片源自@宁夏文旅厅,标注@王申雯/星球研究所) ▼  元朝之后 明朝作为极少数 自南向北统一中国的朝代 以极为艰难的战争路线 将蒙元势力赶出长城之外 (明代铁锁子甲,图片源自@宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  明王朝犹嫌不足 还在长城沿线 重修、加设了一系列军事城堡 供戍边将士长期居住 专门打击蒙元残余势力 (长城与城堡的关系示意,制图@王申雯、张靖/星球研究所) ▼  于是 在萧关故址附近的固原古城 成为明朝的边防重镇 夸张的双层高墙 让其固若金汤 (明代固原古城复原示意,地形仅为示意,非真实场景,制图@王申雯、张靖/星球研究所) ▼  在明朝立国将近300年的岁月中 修筑长城的工程几乎从未中断 尤其是宁夏的长城 影响了今日宁夏将近一半的区界划定 (宁夏明代长城分布示意,图中的萧关为汉代萧关故址,在明代萧关已废弃,制图@张威&王申雯/星球研究所) ▼  至此 众多朝代的长城 依次在宁夏登场 当我们回归原点 重新审视引发这一切的降水量 就会发现 降水量如同一只无形的手 默默操控着长城与战争的走向 (宁夏长城与降水量分布示意, 长城的分布与今日的降水量线惊人的重合,仅为示意,制图@张威&王申雯/星球研究所) ▼  不过 这片降水量相对稀少、长城遍布的土地 并未因战争而贫瘠 反而成为中国西北最为富庶地区之一 这是因为宁夏拥有 另外一种强大的力量 黄河 02 黄河 今日的宁夏周围分布着 腾格里沙漠、毛乌素沙地、乌兰布和沙漠 如无意外 宁夏很可能出现大片的荒漠戈壁 但是意外发生了 发源于青藏高原的黄河 一头冲进宁夏 并一路向北 沿途形成数个漂亮的“Ω”型 (宁夏黄河, 摄影师@余明 ) ▼  加之发源于贺兰山的水流 对于山下的平原也有所补给 拥有相对丰沛水源的宁夏 从远古开始 便是众多生灵的家园 距今3-4万年左右 巨型野牛在此栖息 (牛头化石,图片源自@星球研究所、丁俊豪,制图@王申雯/星球研究所) ▼  鸵鸟在此繁衍 (鸵鸟蛋化石,图片源自@宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  早期人类也在此觉醒 他们开始审视这个世界 并尽可能地将所见所感 记录在岩壁之上 譬如以多重线条 表现快速运动中的野牛 (贺兰山岩画拓片,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  在岩石上 留下自己的手印 (贺兰山岩画拓片, 图片源自 @星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  以及一张张 或笑或静的脸庞 (贺兰山岩画拓片,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  这是一项极其费时费力的工作 因为宁夏先民们没有锋利的工具 只能用石头刻画岩壁 但两者硬度接近 只有反复磨蚀才能刻出线条 他们就是这样执着地 在天地间留下曾经存在的痕迹 (贺兰山岩画拓片,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  宁夏早期文明的遗址 大多在黄河 及其支流的周边出现 (宁夏石器时代遗址分布示意,制图@张威、王申雯/星球研究所) ▼  随着社会的进步 古人以更高超的技艺 继续记录这个黄河哺育的世界 譬如以制陶技术 再现水鸟的身形 (偏口彩陶壶,形似水鸟,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  以黄金铸造技术 再现猛兽撕咬猎物的瞬间 无论从顶面还是侧面 都能清晰地看到 这个惊心动魄的场面 (动物纹金扣饰,图片源自@星球研究所、宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  以青铜铸造技术 再现出一个众鸟高飞 鹿群与羊群肆意奔跑的缤纷世界 尽显生命的活力与灵气 (部分动物形象青铜饰,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  宁夏先民不仅观察动物 更狩猎动物、驯化动物 还给马匹套上辔[pèi]头 配以青铜装饰的长车 用作交通工具 与今天我们在博物馆看到的不同 这些铜片制成之时 并非是锈蚀的绿色 而是金灿灿的黄色 神秘的几何形图案 将马车装饰得华丽无比 (请横屏观看,车马器复原示意,图片源自@星球研究所、周扬宋丹、健忘的行摄世界,制图@郑伯容、王申雯/星球研究所) ▼  黄河助力宁夏先民 创造丰富的文化 而人类也开始 更大规模地利用黄河之便 (一边是黄河湿地,一边是荒滩,摄影师@卢文) ▼  自秦代开始 人们逐渐开凿出秦渠、汉延渠 唐徕渠、昊王渠等引黄水利工程 目前宁夏14条引黄干渠中 仍有11条是以古渠为基础整修 沿用至今 (宁夏主要引黄古灌渠,制图@陈志浩&王申雯&张威/星球研究所) ▼  借助引水渠 人们灌溉土地、开垦农田 (鎏金铜牌饰,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  对于收获的粮食 一家老小全部上阵 父母一边背着孩子 一边为稻米去壳 (北宋碓米图砖雕,碓为图中的臼与倾斜的杵,主要作用是为稻米去壳,图片源自@宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  一个光屁屁的小朋友 还极力帮助大人 推动比自己还要高的磨盘推杆 劳作的场景极为鲜活 (推磨图砖雕,图片源自@宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  在一代又一代宁夏人地不懈努力下 银川平原的耕地面积 从汉代的50余万亩 逐渐上升到明清的200余万亩 (上文数据出自《宁夏农牧业发展与环境变迁研究》,下图为银川平原耕地面积变化,制图@王申雯/星球研究所) ▼  “ 塞上江南 ”一词 也逐渐成为银川平原 甚至宁夏的代名词 (请横屏观看,平罗县西大滩的沙湖生态旅游区,摄影师@娄广臣) ▼  要知道 在毛乌素、腾格里、乌兰布和 等三大沙漠的围堵之下 宁夏约有3/4的土地 处于干旱、半干旱状态 而宁夏依靠黄河与贺兰山 硬生生地击退了沙漠的入侵 创造出了中国古代规模最大的 “人造绿洲” 堪称奇迹 (请横屏观看,宁夏黄河流经的银川平原,上文数据出自《黄河史诗:大黄河风采·宁夏卷》,摄影师@陈剑峰) ▼  直到今天 银川平原依然是 西北地区重要的粮食产地之一 宁夏的黄河沿岸城市也最先发展 以全区43%的面积 创造出90%以上的GDP (上文数据出自2021年的《宁夏统计年鉴》,下图为宁夏银川主要水稻产区,制图@陈志浩&王申雯/星球研究所) ▼  黄河水哺育了人民 还浇灌出一个“塞上江南” 而“宝藏宁夏”的奇迹 远不止于此 03 奇迹 早在公元前2世纪 以张骞凿空西域为伊始 一张途经宁夏的伟大道路网 横贯欧亚大陆 这张路网上的商品 以丝绸为大宗 因此后世称之为 “丝绸之路” (请横屏观看,陆上丝绸之路示意,制图@张威&王申雯/星球研究所) ▼  沿着丝绸之路 汉、羯、匈奴、月氏 羌、氐、鲜卑、吐蕃 铁勒、柔然、高车、突厥、粟特 回鹘、党项、蒙古等众多民族的 商旅 与驼队往来不息 (牵马俑与马俑、彩绘骆驼俑,图片源自@宁夏文旅厅、徐剑锋,制图@王申雯/星球研究所) ▼  众多政权的货币 也在此流通 (部分钱币文物,图片源自@宁夏文旅厅、星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  北周时期 身居宁夏的李贤夫妇 便“剁手”了从丝路传来的奢侈品 譬如在当时价格媲美黄金的 波斯萨珊风格的玻璃碗 (玻璃碗,图片源自@柳叶氘、宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  还有奢华精美的鎏金银壶 将壶身的人物图像横向展开 一幅连续的古希腊神话故事 便显露在我们眼前 (鎏金银壶,第一组图案为特洛伊王子帕里斯将金苹果献给希腊女神阿佛洛狄忒;之后,阿佛洛狄忒帮助帕里斯邂逅斯巴达王后海伦,第二组图案为海伦手拿珠宝首饰盒与帕里斯相约私奔;然而,斯巴达国王怒火中烧,发动特洛伊战争,以“木马计”取得胜利,第三组图案为头戴盔帽的斯巴达国王迎回妻子海伦,图片源自@孙志军、宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  行商为生的粟特 (今塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦境内) 史姓家族 还长期定居在宁夏等地 或进入仕途 或继续经商 (请横屏观看,宁夏固原南塬隋唐墓葬分布示意,制图@王申雯&张威/星球研究所) ▼  从他们墓葬中出土的 蓝色宝石印章 与金覆面等 都带有明显的异域风采 (史姓家族墓葬出土的金覆面,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  其他粟特民族的墓主人 也佩戴有金面饰 额头的饰带正中 可以清晰地看出圆形与半月形 有专家推测 这也许与粟特人崇拜日月的信仰有关 (金面饰,图片源自@宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  众多胡商及其后裔 沿丝路将各地的风物带入长安 进而风靡天下 唐朝的女孩可以穿着胡服 身骑马匹、自由驰骋 (绘骑马女俑,图片源自@李鹏 、宁夏文物考古研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  由丝路传入的旋转舞蹈 即胡旋舞 在唐朝盛行一时 身姿妖娆的舞者 还向自己的舞伴眉目传情 (石刻胡旋舞墓门,图片源自@宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  沿丝绸之路而来的 不仅有商旅更有 僧侣 众多宗教的遗迹、文物 在宁夏有所留存 (皈依罐又称“魂瓶”,是一种与宗教相关的随葬器物,图片源自@星球研究所、宁夏文物考古研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  其中影响最深远的外来宗教 莫过于佛教 初创于北魏时期的须弥山石窟 是其重要遗迹之一 (须弥山石窟,摄影师@陆虎) ▼  宁夏境内 建筑规模最大的古寺庙群 牛首山寺庙群 亦属于佛教 (牛首山寺庙群,摄影师@刘思尧) ▼  在佛教之外 其他宗教的建筑 亦可圈可点 (纳家户清真寺,摄影师@刘思尧) ▼  而宁夏的中卫高庙 与 灵武高庙 则更为特别 它们为儒佛道三教合一的宗教场所 主体建筑坐落于高台之上 姿态舒展、层叠错落 (灵武高庙,其正殿共分为三层,一层为大雄宝殿,放置如来等;二层放置玉皇大帝等;三层放置太上老君等,摄影师@李鹏 ) ▼  而一场由 帝王 推动的 大融合 更是惊艳世人 西夏开国皇帝李元昊 命令大臣野利仁荣 创立西夏文字 其既吸收了汉字的结构和笔画 又融入了西夏人对语言的理解 (西夏文大号字木雕印版,图片源自@宁夏文旅厅,制图@王申雯/星球研究所) ▼  李元昊主持兴建的陵墓 也别具一格 其既承袭唐宋陵墓的传统 又基于草原民族 中间崇敬鬼神的思想 使得陵园的中轴线稍偏西侧 (请横屏观看,李元昊墓复原示意,对于L3陵墓是否为李元昊的陵墓,目前学术界还有争议,有待进一步研究,制图@王申雯&汉青/星球研究所) ▼  陵园的主要建筑 巨型陵塔 有专家推测可能是依据佛教思想而建 因形似锥体 而被称为“东方金字塔” (陵塔结构分析示意,摄影师@丁俊豪,制图@王申雯&汉青/星球研究所) ▼  这种文化融合 与宁夏人民的生活 相与为一 这里 民族多元 (宁夏部分人物形象文物,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  娱乐丰富 (清代杂技俑,图片源自@星球研究所,制图@王申雯/星球研究所) ▼  岁月沉淀出这片土地 开明、包容的气韵 而时光流转到今天 这样的“宝藏宁夏” 也更值得我们去探索、去保护 04 尾声 猎猎西风 吹度长城内外 曾经千军万马守护的宏伟高墙 逐渐归于荒野 金戈铁马的英雄豪气 消散于风沙之中 (贺兰山与长城,摄影师@郭志洪,标注@王申雯/星球研究所) ▼  1958年10月25日 宁夏回族自治区成立 此地近30万可移动与不可移动文物 都有了新的归属 (修缮中的西夏陵,摄影师@赵润宏) ▼  历史留存的一点一滴 得到精心的呵护与保存 (文物修复场景,图片源自@星球研究所) ▼  当我们回望银川平原 宁夏人将自己奋斗的历史 镌刻在大地之上 看似普通的田野背后 是一代又一代人“开荒拓土”的奇迹 (宁夏银川平原,摄影师@陈剑峰,标注@王申雯/星球研究所) ▼  当我们漫步贺兰山区 岩壁上的痕迹依然清晰 如同一座时空走廊 先民们参照自身刻画的面庞 还是数千年前的模样 仿佛从他们到我们 只是弹指一挥间 (贺兰山岩画,摄影师@健忘的行摄世界) ▼  当我们走进宁夏的博物馆 边塞的战争风云 灌渠的富饶源流 民族的碰撞交融 又重新走出历史 呈现在我们眼前 这片无言大地 所负载的黄河的豪迈 长城的雄壮与文明的浪漫 永远都不应被忽视 这就是宁夏的故事 6.64万平方公里的宝藏 (须弥山石窟第51窟,其始建于北周时期,规模堪称须弥山之最,窟内的佛像保存完好,共有7尊,每尊都高达6米以上,摄影师@李文博 ) ▼  |

|