| 527801728 | 2024-09-05 22:39 |

|

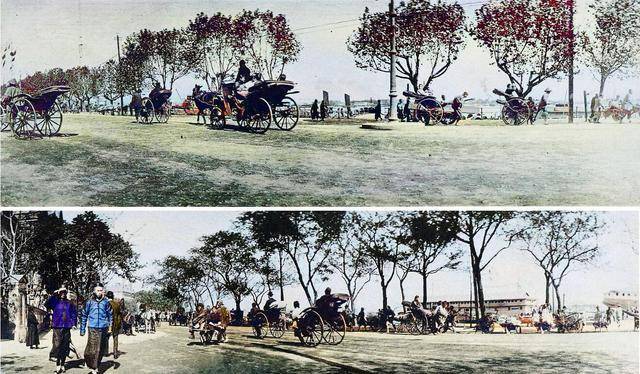

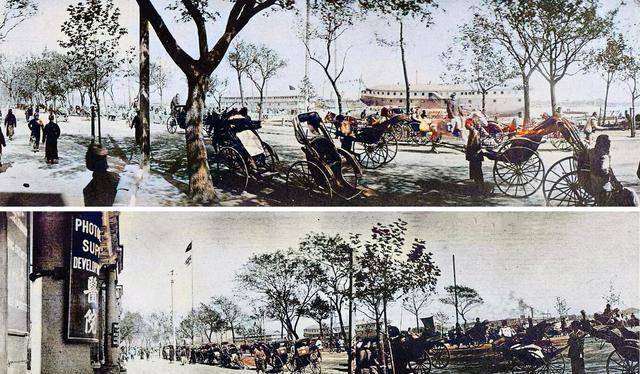

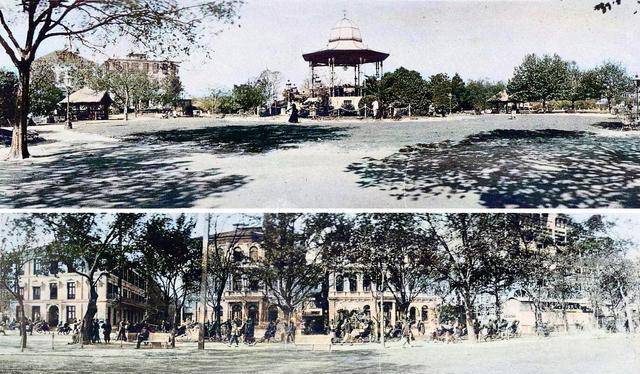

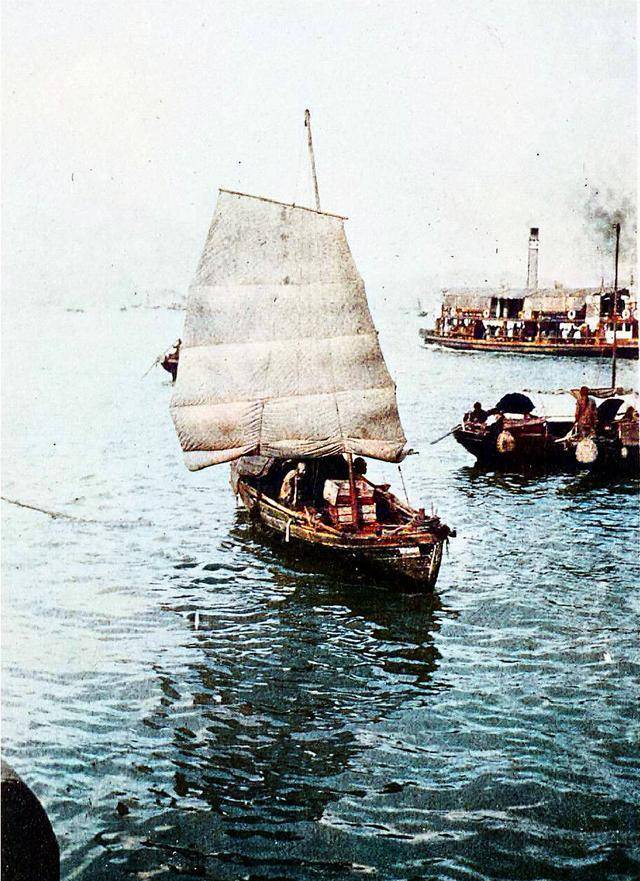

无论是从晚清还是民国,十里洋场上海滩留下的老照片并不少,然而在这些老照片中,全景拍摄的并不多,尤其是没有经过拼接的全景照片更难见到。 这一组照片出自于清末时期的一本摄影集《中国摄影快照》,其中有数张在上海外滩和南京路所拍摄的宽幅照片,拍摄时间为1905年9月,可以使我们更加直观准确地了解117年前旧上海的昔日景象(为了版面美观,小编将两幅全景照合成为一张照片)。  1905年9月的黄埔江边马路风景,道路宽敞,路边种着两排树木。在街道上最常见的是来往的载人的人力车和推货的独轮车。  独轮车是中国传统的运输工具,而车前带着两根辕杆的人力车却是舶来品,大约在1874年,由日本商人传入中国。这种车子在北方叫洋车,在南方叫黄包车,比起传统的轿子和马车来说,这种车子更为廉价和方便,很快风靡全国。  自19世纪四十年代上海开埠之后,就成为西方人在上海的政治、金融、商务和文化中心,外国的银行、商行云集于此,众多经典建筑交汇在这里,成为上海一道独特的风景。上图为黄埔江边外滩公园的音乐亭,下图是当时的外滩建筑。  礼查饭店是现在浦江饭店的前身,图中的礼查饭店已经是第二代了。1846年,外国商人阿斯托豪夫礼查在靠近上海县城的洋泾浜南岸修建一座旅馆,并以自己的名字命名为“礼查饭店”。这家饭店是上海乃至全国的第一家西商饭店。  不久后,礼查买下了花园桥桥北的一块荒地,修建了一座两层砖木结构的楼房作为礼查饭店新址。1882年7月26日,上海首次试燃15盏电灯,其中一地便是在礼查饭店内。1907年,礼查饭店扩建,成为当时上海最豪华的西商饭店,也是中国及远东最著名的饭店之一。  这是当年南京路上的景象,道路两旁是带有马头墙的中式两层商铺楼,店铺前招牌成排,马路中间有捕快在执勤。  这一段道路两旁的建筑都是西式的,多为三层楼房,但门前挂着的依旧是中国传统样式的招牌。马路上人来人往,一个挎着篮子的男孩正向镜头走来。  在晚清和民国时期的上海街头,总是能看到这种人的身影,皮肤黝黑,留着大胡子,穿着制服,脑袋上缠着头巾。据说因为这些人都是一根筋,所以颇受英国主子的青睐。  临江马路上的一辆独轮车,乘车人坐在轮子两边的木架子上,其中一名男子托举着折扇,不知是为了阻挡阳光还是为了逃避镜头。独轮车后面是一辆人力车,车夫弓背奋力拉车的样子和悠闲挠着痒痒的洋人乘客形成了鲜明的对比。  有专家说,《三国演义》中诸葛亮发明的木牛流马,其实就是独轮车。早在汉代的墓葬中,便发现画有独轮手推车的壁画。这种看似简陋笨重的传统运输工具,在中国大地上驰骋了近两千年。  上图是黄埔江边码头,防波堤上有游人行走的便道和供休息的椅子。下图是站在江对岸看到的德国领事馆以及花园桥的样子。  水面上各种满载货物的木船来回穿行,可见当时上海贸易之繁盛。花园桥再次出现在镜头中,这已经是第二代花园桥了,依旧为木结构的。两年后的1907年,这座桥才改建为钢架结构的,成为上海的标志性建筑之一——外白渡桥。  这张照片的原注为“物资运送的方式”,照片有点模糊,但依旧可以辨别出这些挑着箩筐的人是一些女子,她们戴着斗笠,人人一双大脚。小编推测应该是来上海谋生的客家人。  航行在黄埔江上的大帆船,船上以及船身的两侧装载的大量木材。注意看船头位置画着一只眼睛,直到今天,东南沿海以及台湾地区依旧保留着这个风俗。  一条非常精致的小木船,船舱内仅可以容下两三人,却也扯起一叶风帆,乘风破浪而行。旧时上海滩的小型船只多是摇桨的小舢板,这种挂着风帆的小船并不多见。  傍晚的黄浦江上波光粼粼,宽阔的江面上航行着各种船只,有外国的大客轮、小炮艇,也有中国的小舢板和大帆船。远岸的工厂有烟囱正冒着滚滚浓烟。 |

|