| 527801728 | 2025-01-10 10:15 |

|

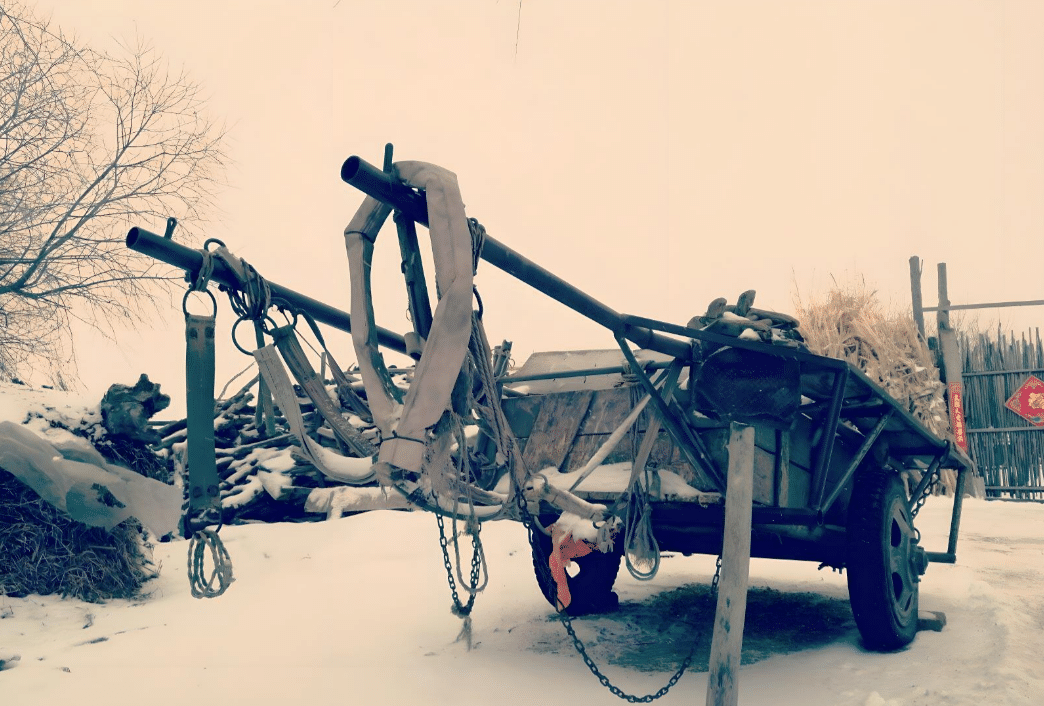

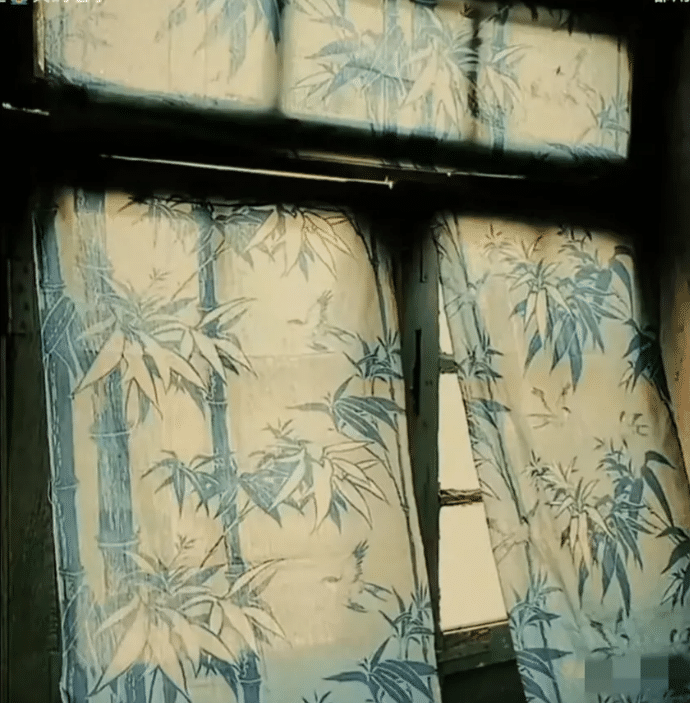

一张张泛黄的老物件照片,铅笔模糊的字迹,都在述说着它们与时间共同度过的岁月。 这些物件,或许已不再“时髦”。 但它们承载的,是一代人的集体记忆。 我们今天所拥有的一切现代化设施,都源自老一辈努力的血与泪。 这些看似简单的物件,却凝结着一代人的心血与智慧。 岁月流逝,我们终将白首。 可这些物件和照片中,所承载的记忆,却将成为我们内心永恒的青春。 岁月无情流逝,属于50、60、70年代的人儿都不年轻了。 但是这些老物件,却让人们记忆犹新。针锥 这张照片,就像一面时光的魔镜。 将人们带回到上个世纪农村的场景中。 为了节省开支或是打发时间,妇女们就会用这种简陋的工具做针线活,任劳任怨地维护着这个大家庭。 那时候的生活并不富裕,但人们的脸上却洋溢着朴实的幸福。 针锥一头带着木头柄,一头有铁环固定针头。 主要用来扎鞋底,在鞋底上钻孔。 这样可以在厚实的鞋底上开洞,方便在穿针引线,修补鞋子。  它是,农村打补鞋不可或缺的工具。 锥子是钢条打磨制成,一端锥尖,一端系铁圈作为把手。 它的主要用途是扎在鞋底里,帮助鞋匠将鞋底紧紧地钉在鞋面上。 在没有现代粘合剂的年代,锥子起到了不可替代的作用。 如今社会发展日新月异,那些老物件也逐渐被现代化的工具取代。 然而这张照片中的点点滴滴,那份淳朴质朴的情怀,仍会成为人们心中独特而珍贵的记忆。童年不堪 上个世纪五六十年代,人们的卫生条件恶劣。 没有现代化洗漱用品的人们,很难保持身体和头发的清洁。 于是,头发和衣物中滋生了小动物。 一到冬季,那些坚硬的小虫子就成片出现在人们的衣领和头皮之间,带来剧烈的瘙痒感。 很多人只能用手胡乱抓挠,然后抓出几只半死不活的小动物。  除了手工捕捉以外,人们还发明了专门用来抓小动物的工具——篦子。 它有齿密布的梳头,人们只需轻轻梳动头皮和衣领,大量的小动物便被刮住。 然后一摇晃,小动物就会从小孔中“飘飘而下”。 使用简易而极具效果,篦子便成为人们对抗细菌的必备利器。 如今年轻一代,已经很难想象那个满是小动物的恶劣环境。 但每每看到父母保存的那把黑乎乎的老篦子,依稀还能感受到岁月的清苦。 这把小小的老物件,承载的是老一辈赶趟时光的印记。散称酱油 老照片中,蓝衣女销售员站在高脚凳后,面带微笑为顾客称量酱油。 身后的货架,摆满了酱油瓶、碗具等。 男顾客提着旧的葡萄糖空瓶,等待酱油装瓶完成。 记忆中的供销社就是这样简陋而温馨,部分放着大缸、竹篓,销售着百姓日常所需。 酱油和醋,都是老百姓家里不可或缺的调料。 那个年代,人们常常提瓶去社里购买,价格实惠,酱油每斤2角钱,醋更便宜,每斤1角就可以买到。  社里的酱油颜色红亮,口感醇厚,比现在的酱油香甜很多。 除了酱油醋,供销社还按定量供应豆油,保证老百姓有油水温饱。 这些老物件背后,是市井小民朴实无华的生活画面。 那个年代光景虽然简单,人们却未必感到艰苦。 透过这张老照片,仿佛看到时光缝隙中逝去的岁月静好。泊头牌洋火 老照片里的主角,是一盒打开的“泊头牌”火柴,这就是当年人们口中的“洋火”。 只要轻轻划拉,就能燃起明亮的火光,极大方便了生活。 小时候第一次见到洋火的神奇,或者是因为一盒只要2分钱的火柴,常常帮他温暖寒冷的手指......  在老人心中,这盒廉价的火柴承载的,是整个年代共同的记忆。 现在马火、打火机取代了火柴的位置。 很少再见到“取灯”这个当年家喻户晓的东北俚语。 时代在前进,物件在更替,老人的回忆也渐渐模糊。 但这张照片定格了那个年代人们生活中的小确幸,也唤醒了老人心中青春的波澜。妈妈手中的顶针 记忆中她略微驼着背,右手拿着布料和针线,左手中指的指尖还戴着一个银色的小环圈——那就是“顶针”。 顶针个头不大,只在中指顶端,银环上有一个小小的凹坑。 妈妈在穿针引线时,就利用这个凹坑来固定住针尾。 中指轻轻一顶,针尾坐入凹坑,借助顶针的助力更快地完成穿刺。  只一个这样小小的顶针,就能大大提高针线活的效率。 一双双古老的手在裁剪、缝纫。 那个年代的妇女们,就依靠这些简单的补丁工具,一针一线地维系着这个大家庭。 照片已然褪色,但那顶针反射的银光。 仿佛一直穿透岁月,闪烁着温暖人心的光芒。竹壳暖水瓶 老照片已然模糊,但依稀可以辨认出它的主角——圆鼓鼓的竹制容器,这就是当年人们口中的“暖瓶”。 它整个由竹子编织而成,纹路清晰可见,皮肤粗糙却透着一丝朴实无华的美感。 瓶嘴以下的部分鼓胀成圆形,充分利用了竹子柔韧弹性的特质。 这简朴的竹制外壳,成就了暖瓶当年在百姓家的不可或缺。  只要在其中盛些热水,就能驱散人们整个冬天的寒意。 时光褪色,暖瓶成为了历史。 但这张老照片中的朴素的竹编印记,依然温暖了岁月的小确幸,以及新生代对老一辈生活的想象。双喜牌洋面盆 当时农村较为普及的洗脸用具——“双喜牌”铝制洗脸盆。 它造型简单,银白色金属面反射着柔和的光,盆口和底部微微折边,加强了结构强度。 老照片已然褪色,但洗脸盆的“双喜”商标,还清晰可见。 其实,自五六十年代开始,这类日用金属器皿就成为中国本土生产的产品。 而不是老一辈印象中的洋货了。  只不过,“洋面盆”这样的叫法,已在老百姓间传播开来,成为一种习惯称呼罢了。 无论洋货还是国货,这简单的日用品轻轻一提,就足以勾勒出老照片中那个朴素的年代氛围。 面盆中盛放的不仅是清水,也有一整代人淳朴的生活记忆。农具簸箕 簸箕造型简朴,整个由青翠的竹条编织而成,个头有大有小。 六七十年代农村常见的场景——几位妇女正坐在院落里,手持竹编的大簸箕在清理谷物。 妇女们熟练地摇动簸箕,杂质和瘪谷便从孔隙间漏下,而好谷物则留在簸箕里。 那是很多人儿时记忆里的常见画面。 簸箕这种日用器具随处可见,不仅可以筛选农作物,晾晒谷物,还能作为容器暂存食材,用途十分广泛。  它那清脆的摇晃声,似乎至今还在许多中年人耳边回响。 而现今,簸箕已经被各种金属、塑料器具取代。 很少见到竹编酷炫了。 岁月流逝,生活场景转换,但这张老照片定格了中国农村一个真实的侧影。 透过其间可见的点点滴滴,依稀可以参悟老一辈勤劳朴实的生活状态。农村家家必备毛驴车 这就是当年人们口中的“毛驴车”或“平板车”,是农村最主要的货运交通工具。 车身没有车厢,直接坐落在两根大木轮轴上。 记忆回转...... 一辆破旧的二轮木质车停在村路边,车身敞开,可以看到里面装了几袋谷子。 车前挽着一匹灰白相间的骡子,正悠闲地吃着草料。  老农们要出门或运粮食,就把袋装的农产品胡乱往车上一扔,然后骑上骡子慢悠悠地出发了。 骡子的脚步声与车轮碾过石子路的声响,配合着清脆的铃声。 勾勒出老照片后,那个年代静谧的村野生活。 如今这些老式交通运输工具,已被拖拉机和卡车取代。 在人们的记忆里渐行渐远。 但这张照片中的朴实画面,仍牵动着中年一代心中对故乡、家国情怀的深切追忆。竹叶布窗帘 这是一扇打开的老窗,透过褪色的玻璃,可以隐约看见外面的绿树红墙。 窗前挂着一扇竹叶窗帘,编织料看起来有些粗糙,应该是天然竹叶纤维压制成的布匹。 那正是上个世纪,六七十年代乡村普遍使用的家居用品。 没有太多花样,但质朴自然,和窗外的景色相得益彰。 这种竹叶,布遍地皆是却并不起眼。  它默默装点着老宅子里的每一扇窗,见证了这个家庭几代人的点点滴滴。 窗帘一年年日渐褪色,窗台一天天积累灰尘。 老宅也不再来来往往,却仿佛仍在散发着一丝温馨气息。 这扇小窗口,见证了太多故事,承载了无数岁月风霜的洗礼。 如今这些老物件或许不再“时髦”,但回忆是它们最大的价值。 一扇窗,一扇帘。 勾勒出的不仅是物质形态,更是一代人深厚的文化情感。鏊子 照片中的老物件,名叫“耨耨锅”或者“鏊子”。 它有一个特定的烹调用途。 这种铁质锅体圆鼓鼓的,两耳式提手,口径宽大,锅身不覆釉。 锻造的原始铁质,更适合烹饪。  它的最大特征是锅底并不平整。 而是以特定花纹,两面锤击出微微的起伏。 这种耨耨状的底面更,利于食物的翻转搅拌,也让热量在锅内均匀流转。 烹饪食物的效果,明显提高。 正是这种特殊的花纹底面,“耨耨锅”才得此美名,其实相当于现在的电饼铛。 它在老一代人的生活记忆中承担了特定的功能,见证了中国人传统烹调用具的演变历史,也是老物件的一个真实写照。  至于这最后一个,我是没有见过。 不知道有没有见过的朋友们,欢迎你们留言! |

|