| huozm32831 | 2025-07-03 14:58 |

|

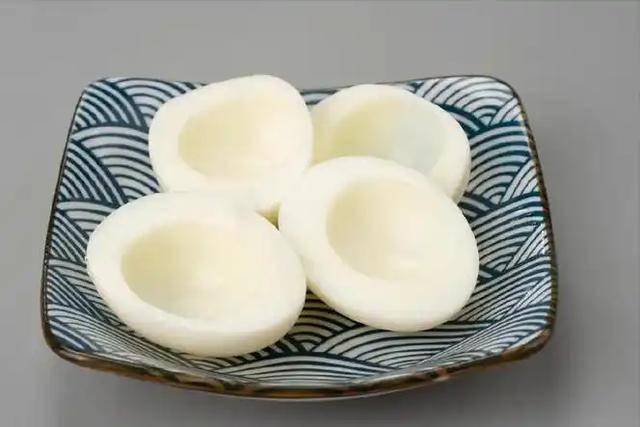

一位52岁男性患者,一年前因反复头痛、眼花,在当地医院被确诊为高血压,开始规律服用降压药。 他按照医嘱每天服药,定期监测血压,也没有漏服过。 但一年后复查时却被告知肾功能严重受损,肌酐水平已远超正常,最终确诊为慢性肾衰竭,进入尿毒症阶段。 他一度无法理解,自己遵医嘱吃药,血压也压住了,怎么还是走到了这一步,医生查看他的生活记录后才发现,他在服药期间,没有配合饮食控制和生活方式调整,三项基础配套管理完全缺位。  在高血压相关的慢性肾损害病例中,大量患者在药物治疗之外,并未真正理解到控制血压只是保肾的前提,而不是终点。 药物只是控制手段的一部分,生活方式才是决定肾脏能否长久承受压力的核心变量。 很多人走进了一个误区,以为血压值控制住了,问题就解决了。 却忽略了身体系统的整体代谢环境才是真正作用的舞台。  高血压是慢性肾损害的高危因素,这个共识广为人知,但关键在于它如何损伤肾脏。 血压高,意味着肾小球在持续高灌注状态下运行,毛细血管壁被拉伸,过滤膜结构被破坏。 初期是微蛋白尿,发展到中期时滤过率下降,终末期时就形成了典型的尿毒症表现。 而整个过程,除了控制压力之外,更需要减轻肾脏负担,减少钠、水、蛋白质等代谢产物在体内的堆积,单靠药物不可能覆盖这个过程。  低盐饮食的缺失,是最常见的问题。 盐的摄入直接影响体液容量和血压波动,钠离子滞留会增加血容量,增加肾小球内压。 很多人在吃降压药的同时,饮食中依旧高盐,每餐酱油、腌菜不离口,外卖、火锅频繁摄入,这些看似跟药没关系的行为,实则直接让药效被抵消。 在一个持续高钠摄入的环境中,药物只能压制表面的压力,肾脏依旧在高负载工作,长时间看,肾小球硬化速度不减,哪怕血压表面上达标,肾功能还是在慢慢下降。  蛋白质的摄入同样关键。 很多人误以为蛋白是营养的代表,越多越好,尤其是高血压患者常常体力不支,更加重视“补身体”。 但对于肾功能边缘受损的人群来说,过量蛋白质的代谢产物会形成氮废物和肌酐,这些由肾脏清除的代谢物越多,对肾小球的负荷越大。 降压药本身可能会影响肾灌注,特别是某些类型的药物在降低血压的同时减少肾血流,这时候如果再加上高蛋白饮食,就等于在一边给肾脏关掉水龙头,一边让它加倍排污,最后结果是,看似在吃药保肾,实则在逼迫它过劳。  很多慢性肾病患者在确诊前其实已经长期尿蛋白阳性,只是从未重视,也从未做系统检测。 蛋白摄入并非全禁,而是要精细管理。 优质低负担蛋白为主,比如鸡蛋白、豆制品适量,远离动物内脏、大量红肉。 更不能吃了药就放松饮食约束,药物控制是辅助,根本在于减少代谢压力,这是长期思维,不是短期应付。  戒烟这个问题在慢性病管理中总被反复提起,但在慢性肾病的背景下,意义更加深远。 烟草中的尼古丁、焦油会引起血管收缩,加剧肾小球高灌注状态,并直接影响血管内皮功能。 吸烟还会提高炎症水平和氧化应激反应,这些都会加速肾脏结构退化。 高血压患者如果继续吸烟,相当于在给已经紧张的血管系统施加额外负担,很多人不把吸烟和肾功能挂钩,觉得只是伤肺,但临床数据显示,吸烟者发展为终末期肾病的速度明显快于不吸烟者,即便两者血压水平相近。  一些人在服用某些降压药的同时继续吸烟,这种组合不仅对肾脏损伤更快,也增加了心脑血管事件的概率。 药物的代谢在肝肾进行,烟草成分会干扰部分酶活性,影响药物半衰期,结果就是药效波动、血压控制不稳,而患者本身完全没意识到这是吸烟带来的干扰。 很多人以为吃药就是治疗,实际上,治疗是在改变身体负担结构。 光靠药物控制数字,无法抵消生活方式对身体系统的长时间渗透。  药效只是解决了一个表面参数,背后的压力路径并没有变。 这就是为什么有些高血压患者即使血压平稳多年,仍会逐步走向肾衰竭。 因为他始终没建立一个完整的身体代谢框架,没把盐、蛋白、烟草当成真正的“系统变量”。 很多人在慢病管理中缺少“系统观”。  他们理解健康问题是碎片化的:血压归血压,肾归肾,吃归吃,烟归烟。 殊不知身体是一个连锁反应系统,任何一个变量持续偏离都会影响整体代谢秩序。 吃药控制血压只是起点,能不能把其他变量也拉进正常区间,才决定是否能长期避免并发症。 医学不是只看数据变化,而是看系统是否能承载外部压力。  医生在门诊中并不怕病人指标高,怕的是病人不知道背后的逻辑,只盯着一个数值,却放任其他影响因子自由发展。 治疗不是压制疾病表现,而是重构生活结构。 这对任何一个高血压患者来说都是一道长期任务,不能交给药品,也不能交给医院,而要靠自己每一天的决策习惯。  |

|