| huozm32831 | 2025-07-18 19:57 |

|

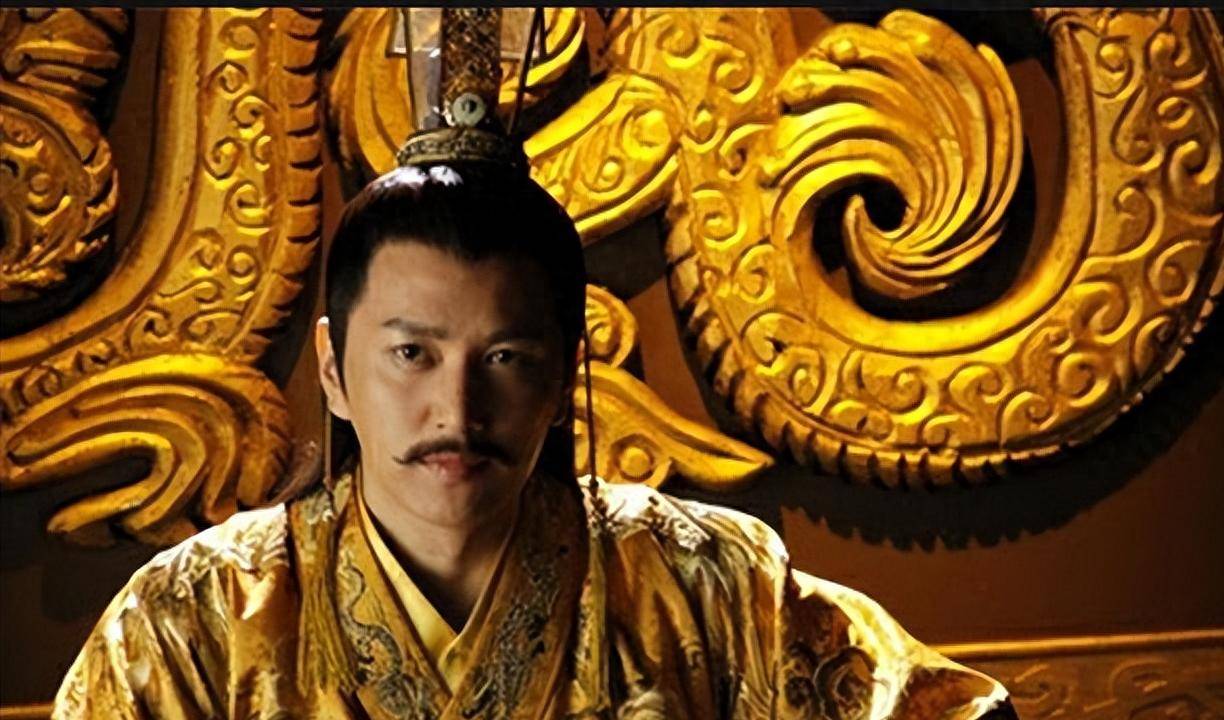

唐朝,是中国历史上最为辉煌的朝代之一,常被誉为“盛唐”。这段历史不仅孕育了李世民、武则天等众多英明的皇帝,还见证了一个国家在政治、经济、文化上空前的盛世景象。然而,盛世的背后,唐朝并非一路平坦,尤其是在其建立之初,朝政动荡不安,甚至出现了频繁的叛乱。这些历史事件中,最为惊心动魄的莫过于唐高宗李治刚继位时,展现出的铁血手腕:一上任便以迅雷不及掩耳之势斩杀三位驸马,这一举动震惊了整个朝廷,也让人们对这位新皇帝刮目相看。  李治,唐朝的第三位皇帝,早在李世民临终时便年已三十二岁。尽管年纪不小,但由于李治一直未能展现出过人的政治才能,李世民未曾完全放下心来。临终前,李世民为确保李治能够顺利掌控大局,特地安排了三位辅政大臣——长孙无忌、褚遂良和李世勣,并在《资治通鉴》中留下了嘱托:“朕今悉以后事付公辈。太子仁孝,公辈所知,善辅导之。”可见,李世民虽然临终时将国家大事托付给李治,但依旧对他抱有些许不信任。然而,李治继位后迅速展现了超乎寻常的决断力,让朝野为之一振,他不仅能够迅速压制住一系列的叛乱,还能冷酷无情地做出决定,完全打破了外界对他懦弱的偏见。那么,李治到底做了什么事,让全朝臣都为之震惊呢? 回顾当时的唐朝,政权虽然建立,但内部依然不太安稳。权力斗争几乎成为常态。在李渊当上皇帝后,李世民发动了震惊朝廷的“玄武门之变”,此举让太子李建成与齐王李元吉丧命,李渊被迫退位。这场政治阴谋几乎揭开了大唐的血腥序幕,也让李世民的帝位并非如意得来。然而,李世民登基后也未能安享太平,他的太子李承乾与侯君集等人密谋造反,虽然最终被李世民制止,但他依然没有下杀手,而是将李承乾贬为庶人。这种“虎毒不食子”的心软,埋下了日后更多的隐患。  李治即位后,朝堂上的权谋斗争并未停止。公元653年,李治爆发了“房遗爱谋反案”。房遗爱,是唐朝名将房玄龄的儿子,身为驸马,竟然参与了宫廷的权力斗争。他的妻子高阳公主,李世民的第十七女,显然并不满足于平凡的宫廷生活。高阳公主结婚后,屡次挑起事端,首先与丈夫房遗爱共同争夺房家财富,还暗中与一名僧人辩机有染。李世民虽然为皇帝,但他并不容忍这些事,曾多次严厉斥责自己的女儿,甚至公开处决了辩机和尚。然而,这些都未能平息高阳公主的愤怒。她心生怨恨,决定以一种极端的方式来对抗李世民的威权。  李治继位后,高阳公主似乎认为李治过于仁慈,容易受到人利用。她联合了唐朝几位重量级人物——同为驸马的薛万彻和柴令武,密谋废除李治的皇位,改立李渊的第六子李元景为帝。这一谋划,虽然掩藏得十分严密,但最终还是暴露了出来。李治得知后,勃然大怒,立即下令将高阳公主捕入囚笼。随即,他亲自指挥长孙无忌审理此案。当得知参与谋反的三位驸马,也均是叛逆之徒时,李治做出了一个决定,令人瞠目结舌:他下令将三位驸马斩首,并将他们的尸体示众,而高阳公主和相关的几位宫女,也同样受到了严厉的惩处。 这种决绝的处理方式,令人不禁想起李世民当年对待李承乾的宽容。李治的举动显得更加冷酷且具有威慑力,彻底摧毁了皇室内部任何敢于挑战的意图。这一“斩首示众”的方式,确实是当时最高效的警告,也显示了李治对于叛乱的零容忍态度。可见,面对背叛,李治采取的“铁血”手段,为后来的唐朝政治稳定奠定了基础。这也让我们深刻意识到,历史有时并非由温文尔雅的皇帝掌控,而是由铁腕手段制胜。  从某种程度上来说,李治这一做法可以视为一场“杀鸡儆猴”的警告。在权力的博弈中,皇帝所展现出的决心与手段,往往决定了政权的长治久安。而在这场激烈的宫廷斗争中,李治的表现堪称一位有勇气、有胆略的帝王,即便他背负着懦弱的标签,但却证明了自己不是个可以轻视的皇帝。  |

|