| jjybzxw | 2025-08-31 08:58 |

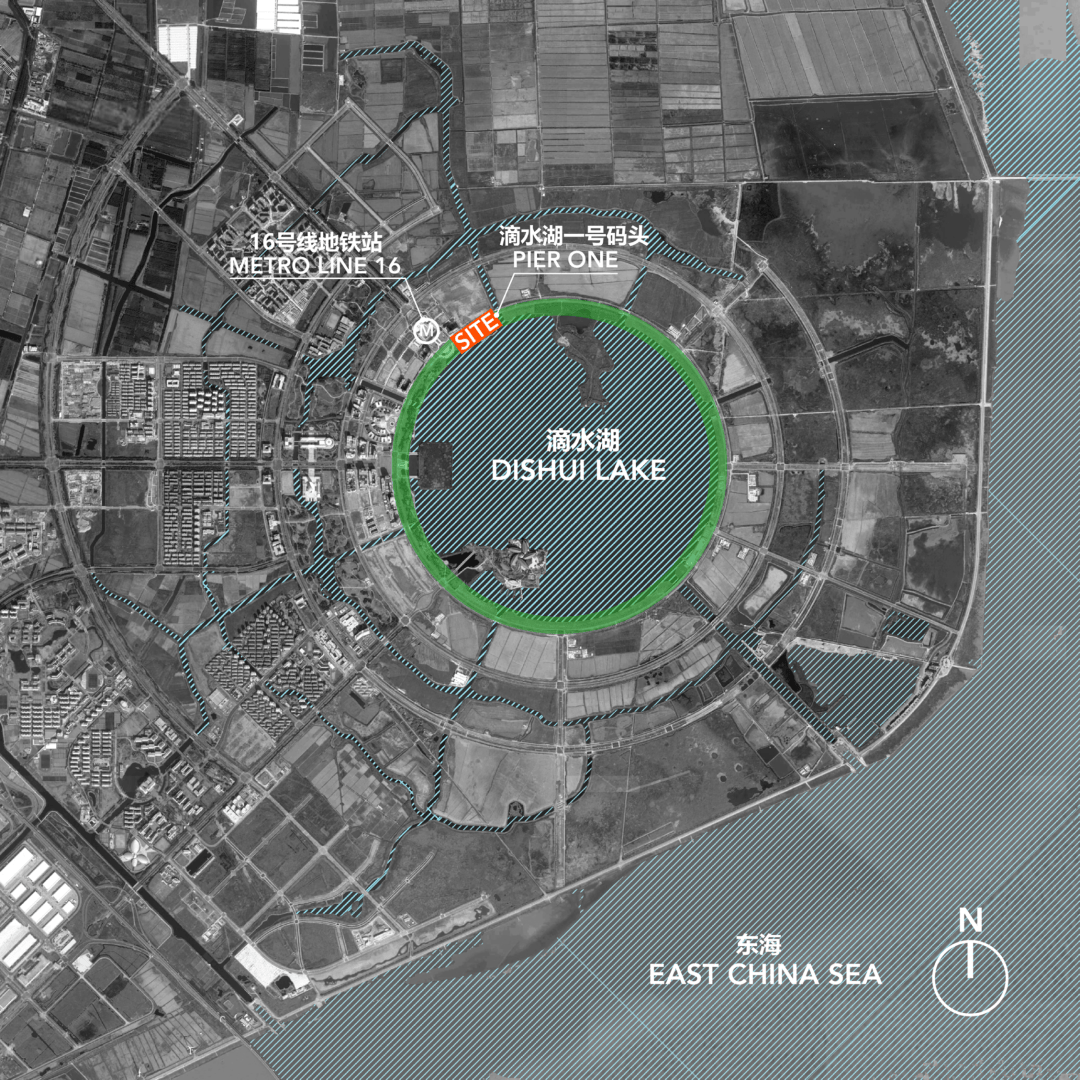

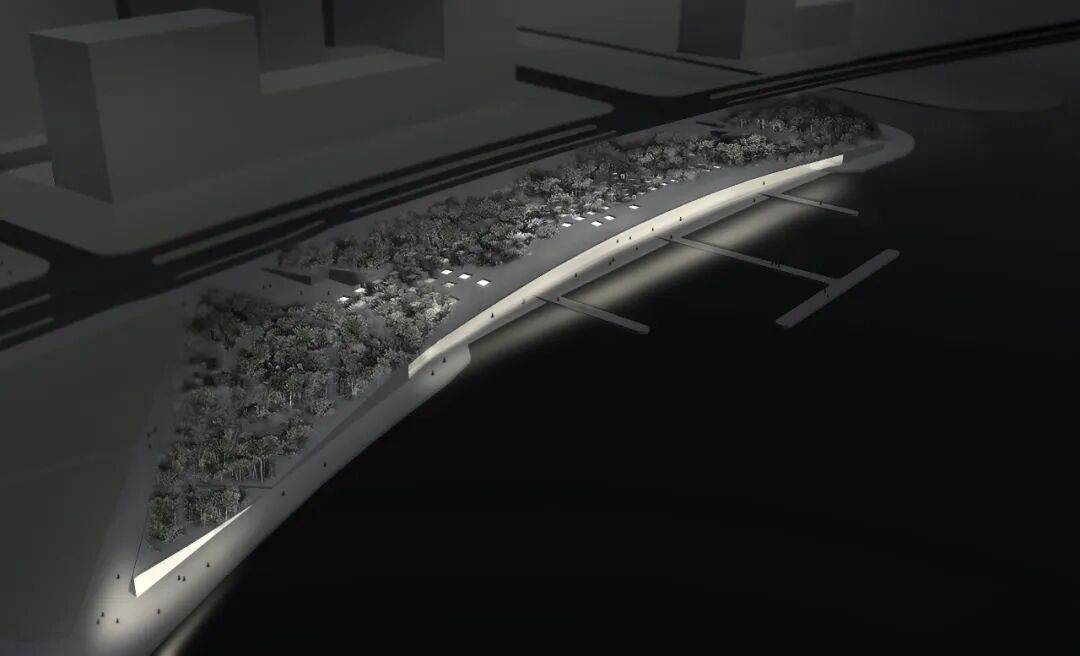

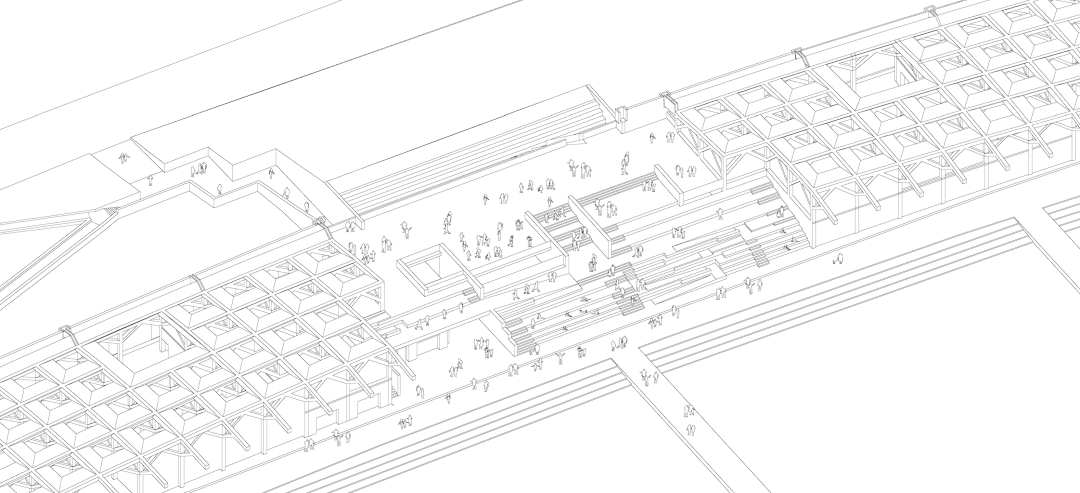

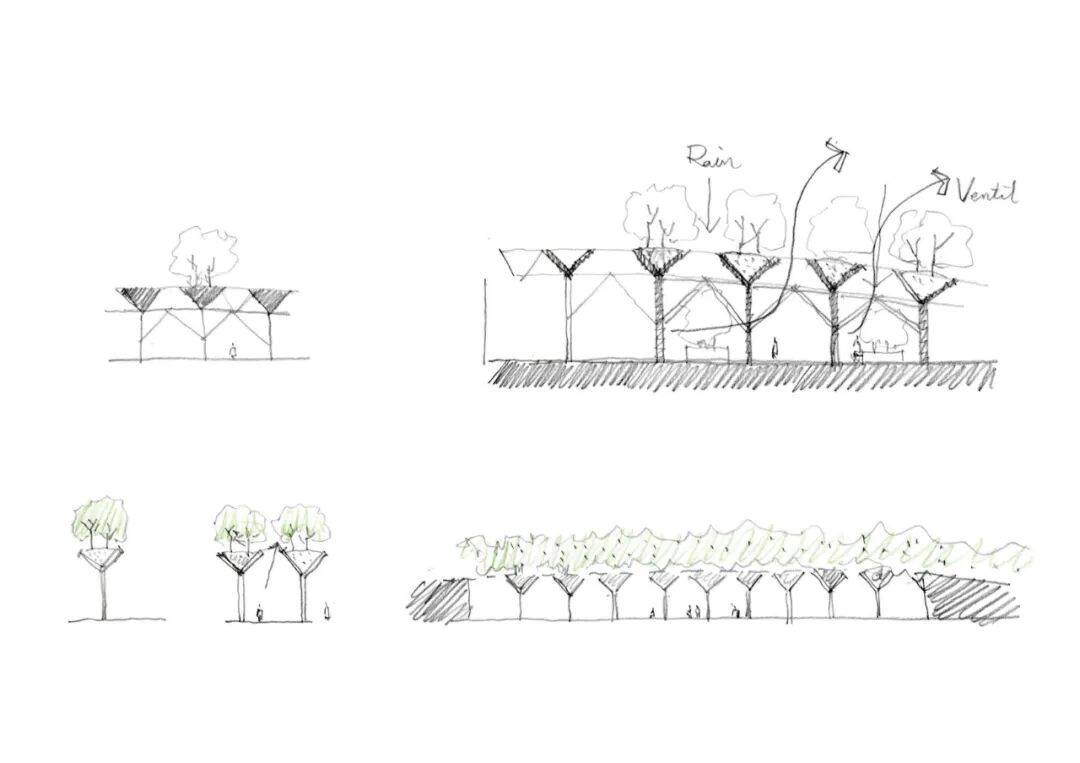

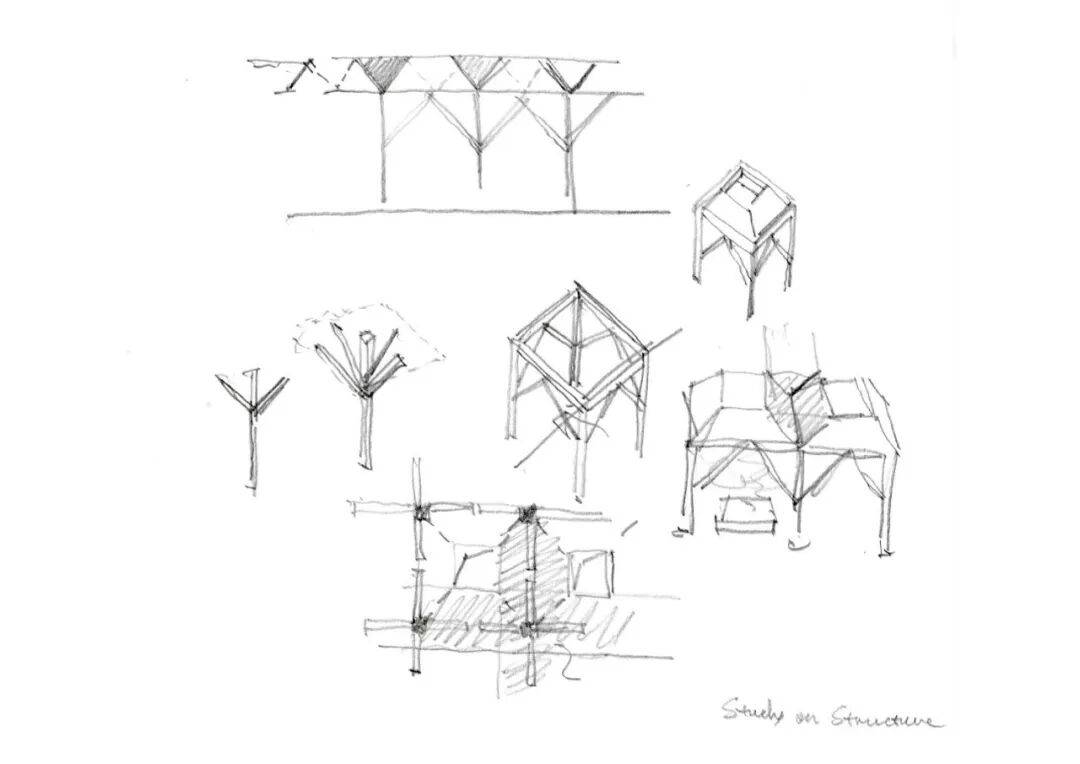

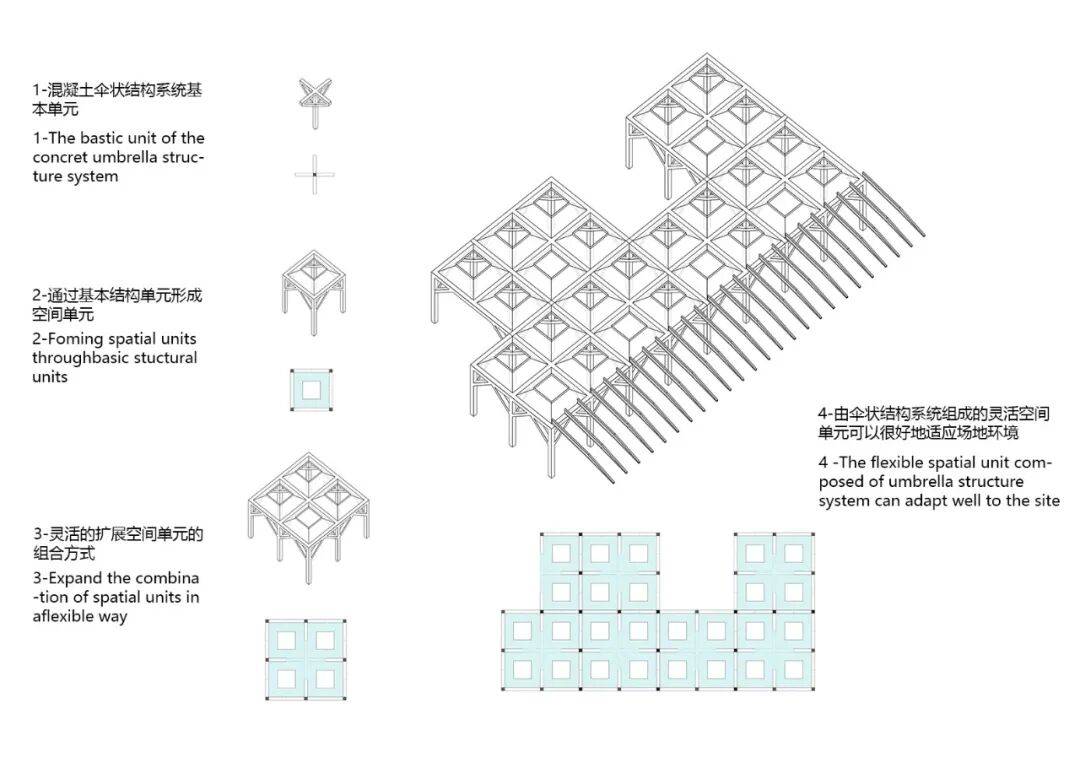

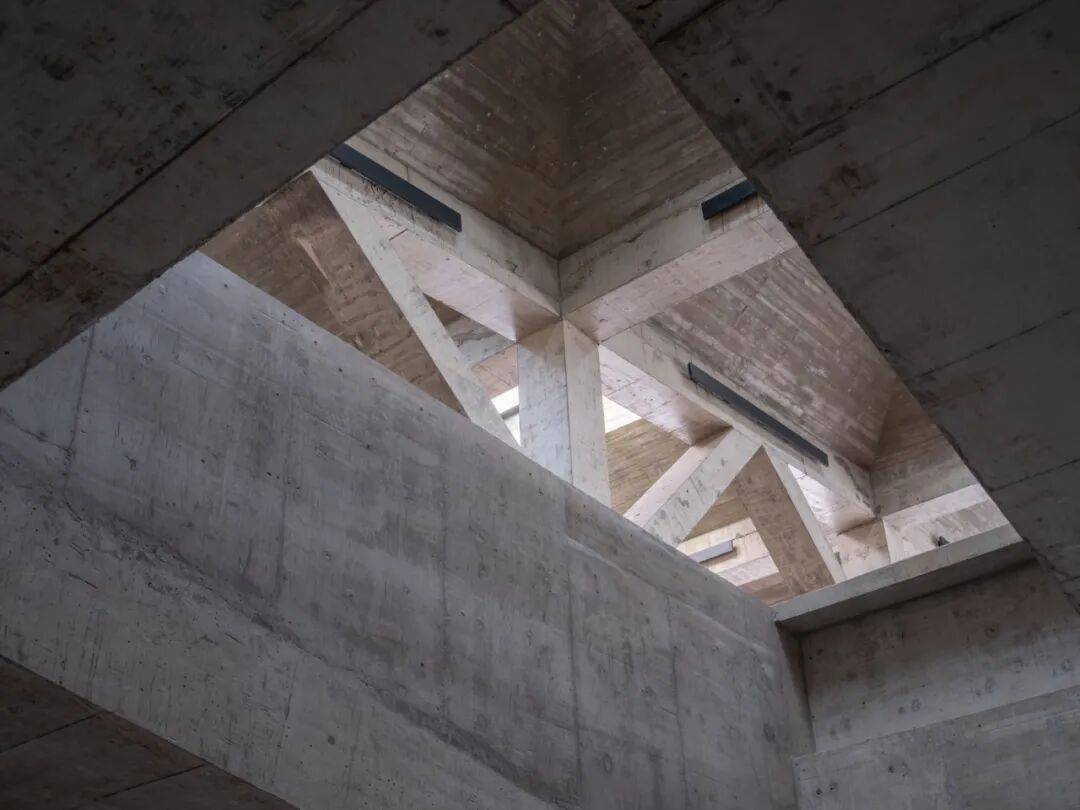

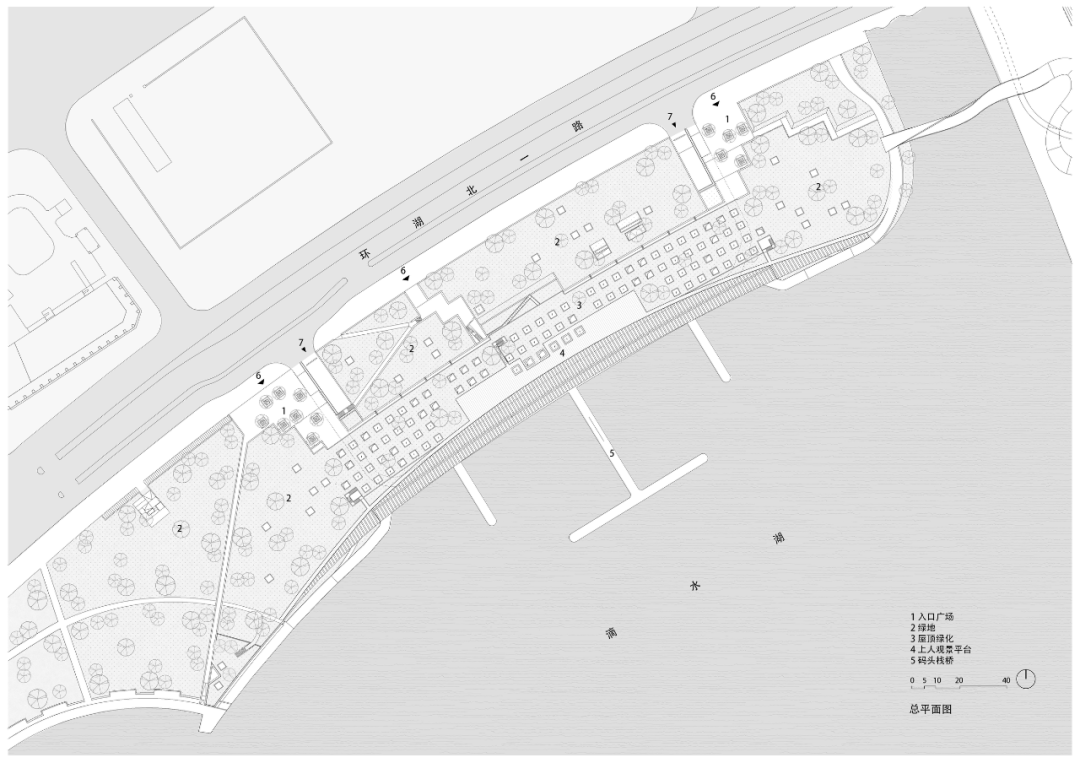

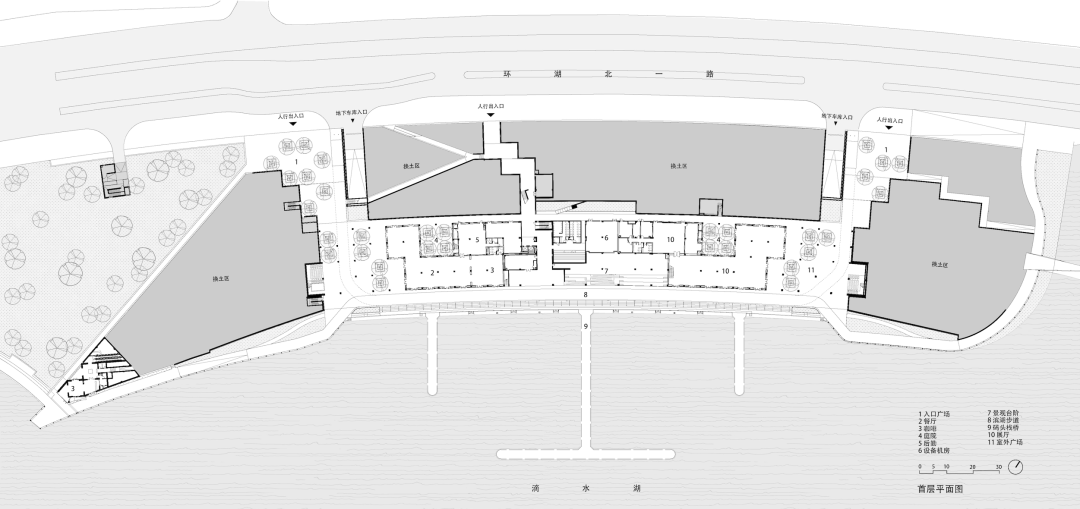

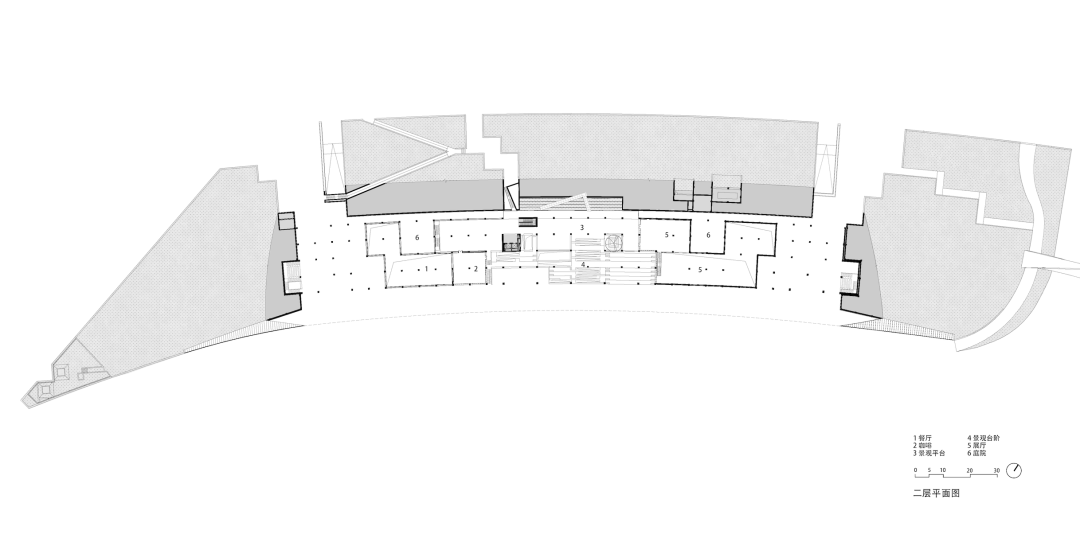

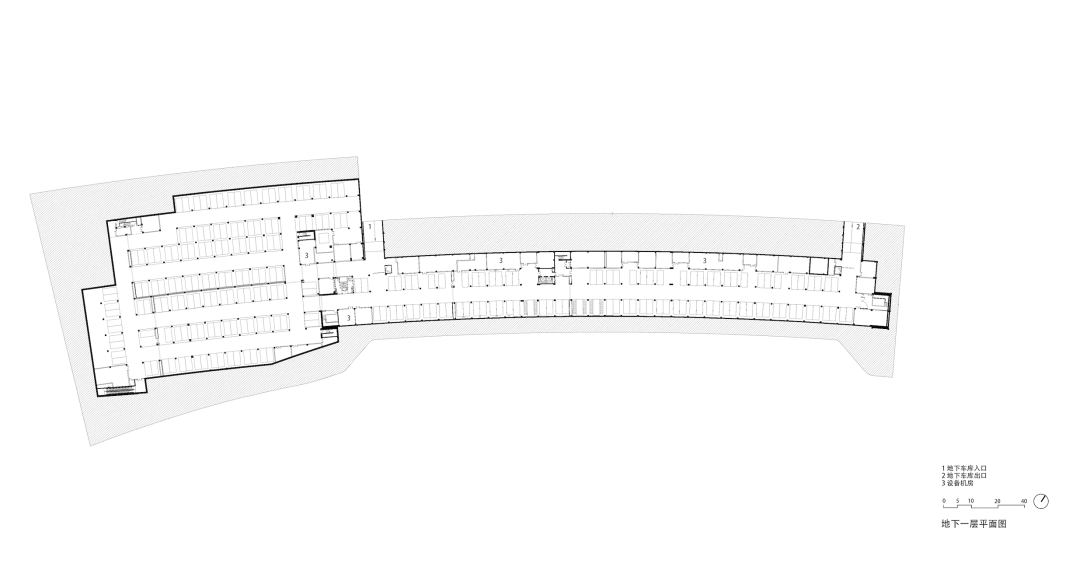

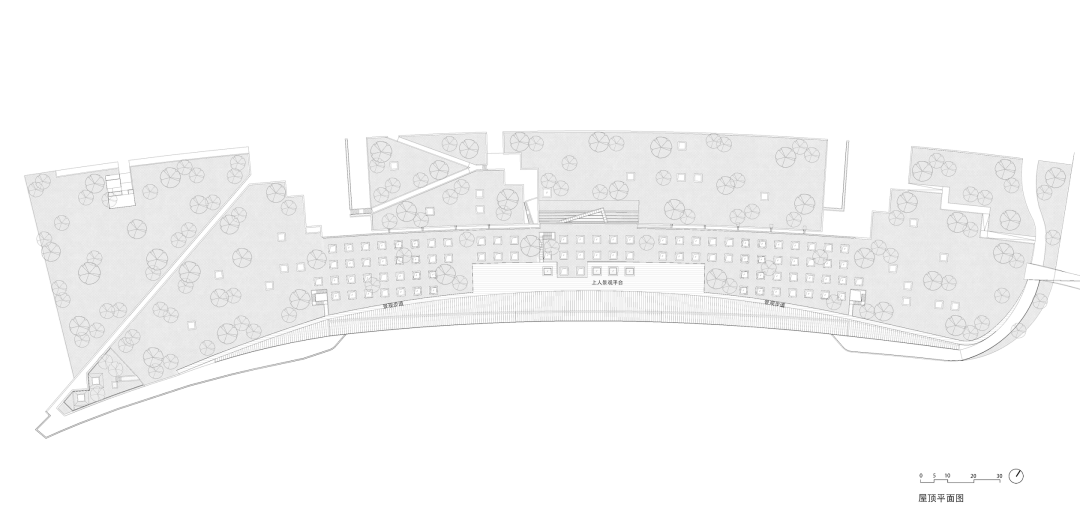

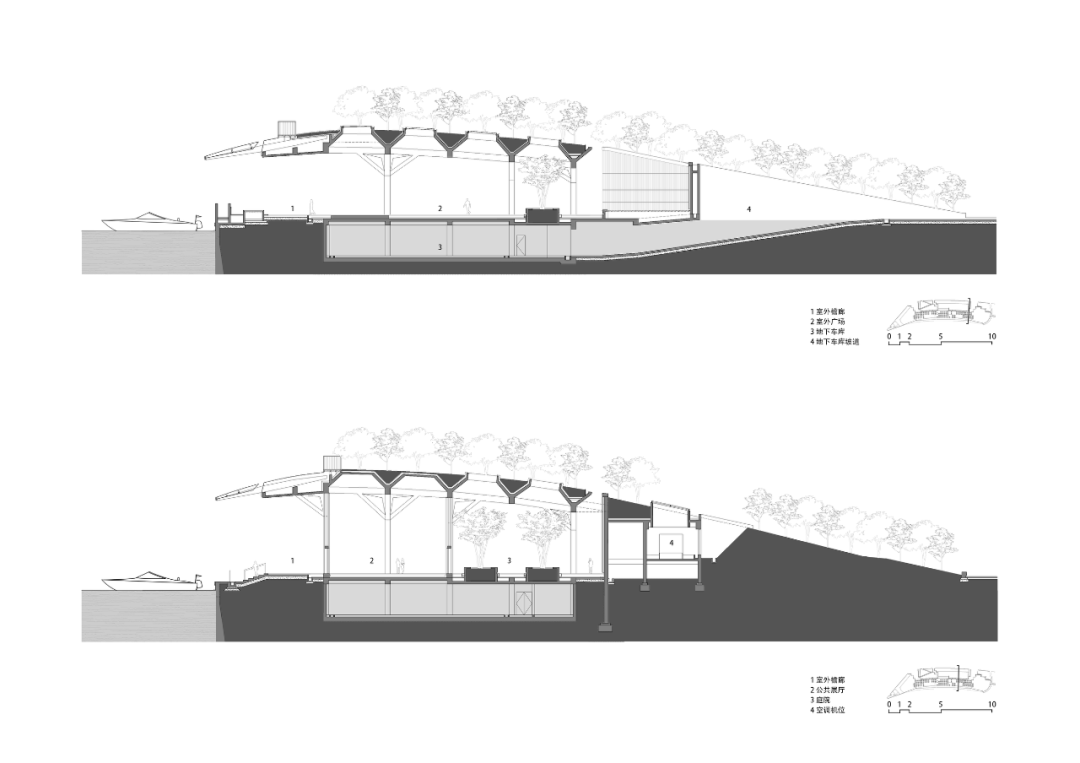

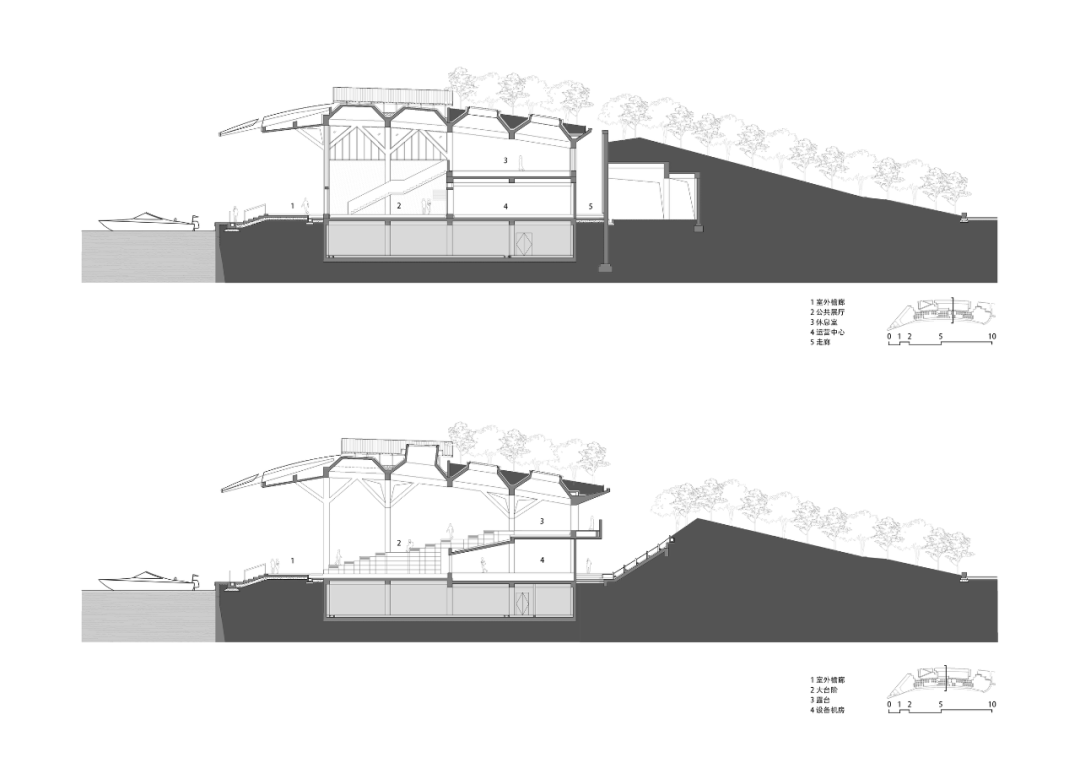

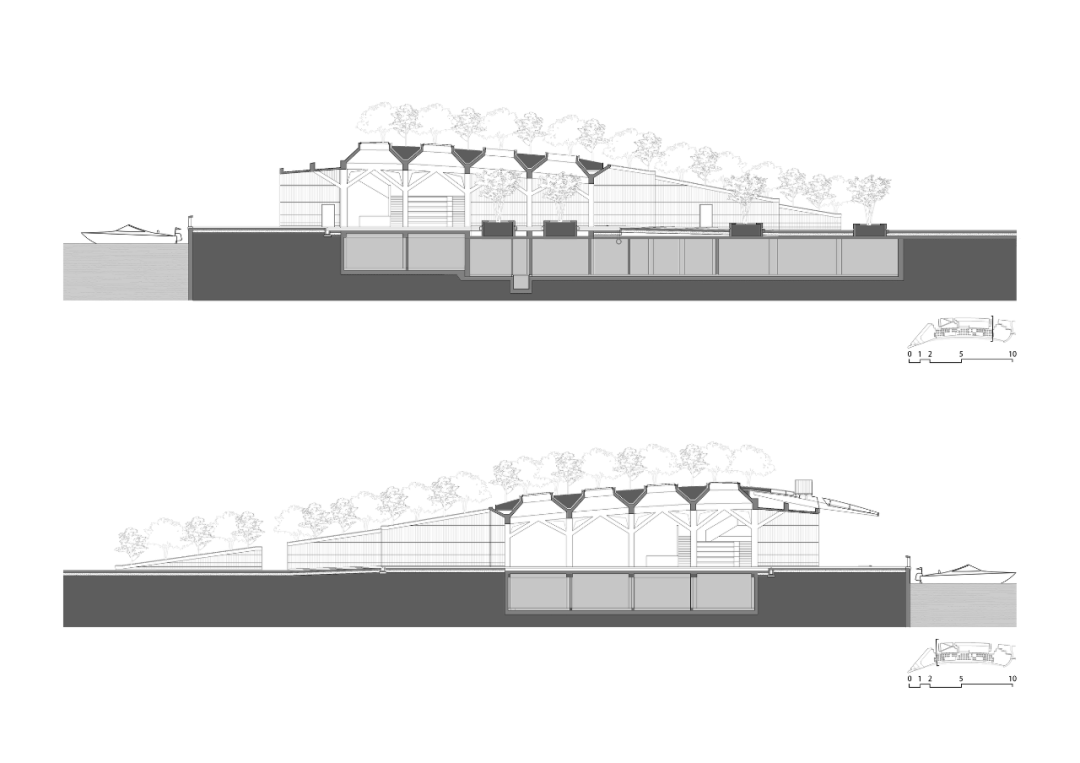

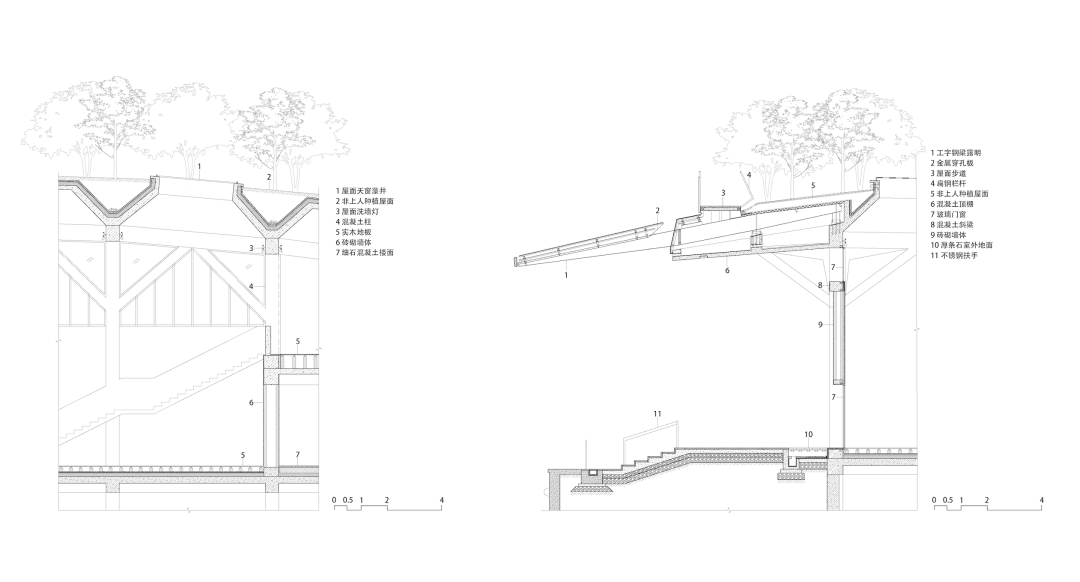

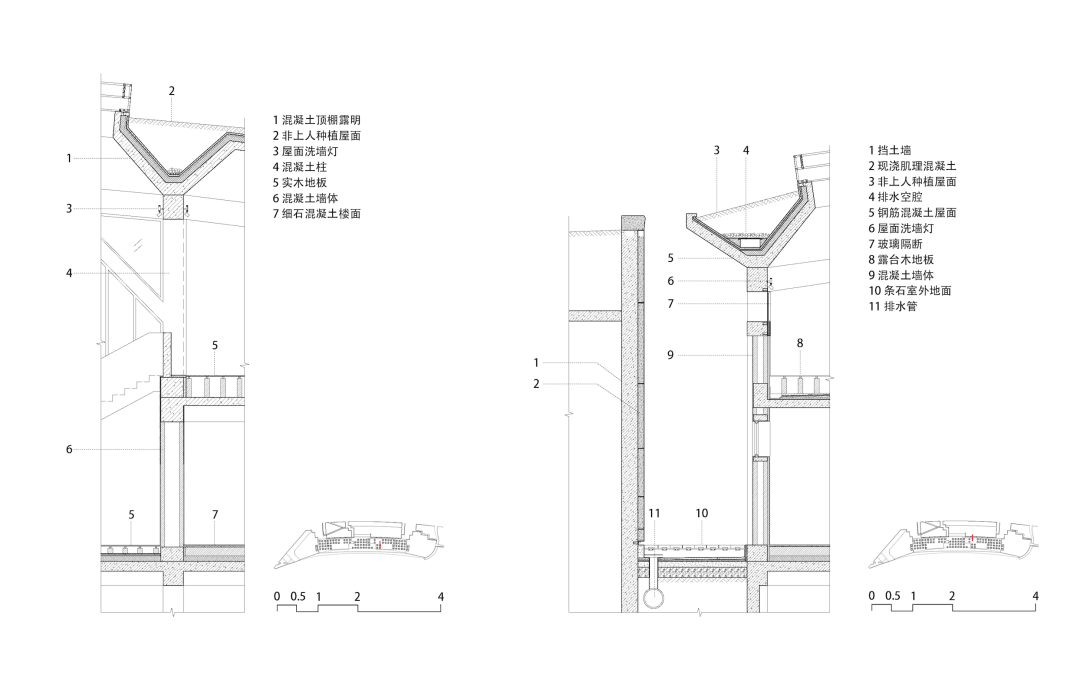

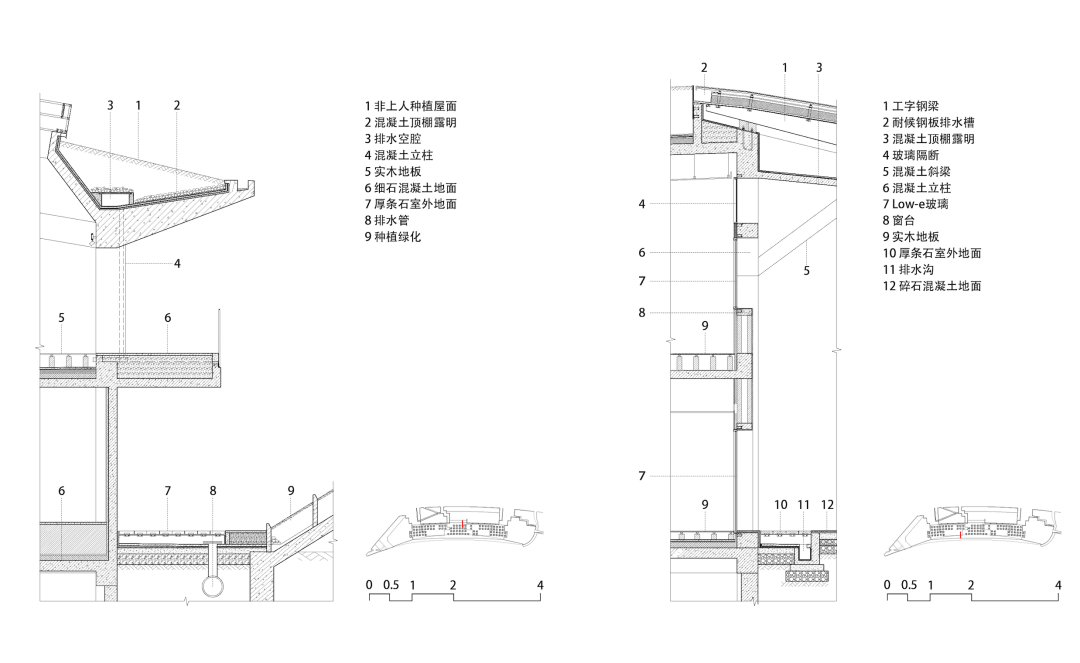

© 田方方 01. 从无到有的滴水湖 滴水湖一号码头项目位于上海市临港新城滴水湖 80 米环湖绿化带的西北段内,临近地铁 16 号线滴水湖站。在最初的整体方案中,这里是一片湖边绿地,并在绿地中“点缀”了一处码头建筑以提供游船服务。 滴水湖位于上海东南端的临港新城中心,处在杭州湾与长江口 交汇处,成形于 2002 年。它是一个完全由人工开挖形成的纯圆形湖泊,是一个象征着“新城”的正圆形抽象符号。在随后 20 多年时间里,一座新城环绕滴水湖拔地而起,从无到有、从人迹罕至到人来人往。始发于图纸的符号与规划,最终成为被人使用的真实空间。而在这座没有“文脉”(context)可以参照的新城里,新的建筑设计需要想象和创造出未来使用者与这座新城以及滴水湖的关系,在这种关系中,空间能够包容人们更加多元和积极的使用与体验,能够感受城市四季变化的风景。  项目区位图 © TM Studio  © 田方方 当建筑师在 2013 年开始构想“滴水湖一号码头”这座建筑物时,滴水湖周边的城市环境还处于“空白”状态。在综合考虑特定的场所和功能定位之后,建筑师认为滴水湖一号码头不应只是一个独立于环湖绿带的点缀性的小品建筑,而是要力争使得整个场地能够彻底融入滨水环境,成为将来环滴水湖日常生活场景的一部分,为来到临港新城的市民提供一处与滴水湖风景彻底融合的、立体而丰富的公共空间。  最初的方案模型推敲 © TM Studio 02. 白纸上的场地策略 滴水湖一号码头从设计到建成,直至真正的进入功能使用,经历了超过 10 年时间。建筑师在这个漫长的过程中坚持并验证了最初对于这个项目的设计策略与构想。  最初的方案模型推敲 © TM Studio 在滴水湖一号码头的场地里,由于滨水码头驳岸工事的限制,绿化树木等自然景观所形成的阴翳遮蔽难以靠近水面,因此需要通过建筑的方式来达成一个理想中的“滨水空间”。建筑师在这里采用了一种地景化的建筑设计策略,将平面分割的建筑用地与绿化用地转变为“立体交错”的场地,即保障了绿化景观的全面覆盖与连续性,又同时在不同标高层级上释放了公共活动场地的最大潜力,让码头建筑与绿化景观充分融合,从而营造出一种超越日常性、同时又能够包容多重功能与行为活动的滨水空间体验。  设计草图 © TM Studio  方案生成过程 © TM Studio 在一块“空白”的场地上,建筑师放弃了从“外观形体”出发的设计,转而以行为模式和场所营造为思考的切入点,让一号码头的建筑与周边绿地设计共同构成了立体化的场地策略 —— 通过最大程度的公共空间系统的介入,以一个覆盖场地的伞状结构多孔弧形种植屋架,将码头建筑和绿地景观统合起来,将人们的滨水休憩活动容纳到具有丰富光影、绿树、及空间体验的“空腔”之下。由此建筑的外部被“隐藏”和“消融”在了绿化之中,而其空间结构在场所上所构建的公共空间系统,则将成为这个建筑最重要的标识。  码头中央的大台阶 © TM Studio  © 田方方 03. 多元场景的叠合术 建筑师在一个立体策略之下,完成了多元场景的叠合。建筑在场地短边方向由外部人行道一侧向湖心方向起坡,同时在长边方向由中心向两侧缓缓拉开一段立面和平面上的双曲线,由此形成了从地面微微隆起面向水面的“绿坡”。地面广场与通道、二层平台与台阶、屋面坡道与平台 —— 三个层次的公共空间系统彼此连接并嵌入到“绿坡”中,连续展开的广场、步道、台阶、平台、以及面朝不同行动方向展开的风景,由内而外的构成了建筑本身。  © 田方方  © 田方方  © 田方方  © 田方方  © 田方方 最贴近水面的位置由一条 4 米宽的通道贯穿,它不仅连接了环湖的自行车道,也与基地长边两侧的入口广场联通,让游人能够轻松而便捷的抵达码头与水岸。整体场地在最靠近中间的位置获得了最大的空间高度,也是整个场地的中心,因此这里布置了连接一层地面与二层平台的大台阶,成为了整个码头公共活动的核心,每周末的音乐会在这里上演,座无虚席,即便是没有任何的演出活动,这里也是人们最愿意停留和休息的地方。在通道、入口广场、和大台阶的上方,由伞状混凝土结构撑开的巨大而连续的多孔种植屋架,支撑并向外悬挑最远处达 10 米的钢结构遮阳雨棚,使整个码头空间遮蔽在阴翳之下,保证阳光与空气的自然流动,也营造了独特的场地氛围,形成了更加舒适的小气候。  © 田方方 除了从两侧的小广场直接进入码头区域,人们也可以从中间部位上楼梯、或者沿着绿化坡道行走,从二层平台到达中央大台阶,一种与外部沿街完全不同的景观便得以展现。从地面走向更高处所展开的绿化、平台、以及远处发光的水面,将立刻让人们体验和感受到一个完全不同的滴水湖。  © 田方方 04. 意向与结构的实现 两种设计意向在这个项目中是具有主导性的 —— 一个是自由而开放的滨水活动场景,另一个是大片的阴影覆盖之下透气、流动的光和空气。前一种意向在关于公共空间系统的嵌入中,已经得到了充分的阐述,而后一种意向的实现,则涉及到更加细节的建筑材料、结构、以及柱网尺寸的细化考虑与设计。  设计草图 © TM Studio 首先,为了实现一个能够延展接近 200 米长的连续屋架结构,建筑师选择了一种由小结构单元复制组合的模式。6m*6m 的基本结构单元是在综合考虑混凝土柱子的尺寸、梁的高度、以及车库、消防通道等尺寸后的最终选择。基本的结构单元以局部弧线段为轴线进行微妙的调整,并且通过室内外的空间组合增加天窗和开洞位置,在统一的单元结构下组合形成丰富的变化。  设计草图 © TM Studio  伞状结构系统的扩展 © TM Studio  © 田方方 第二,是混凝土作为主要材料的选择。混凝土即是作为结构材料本身,又能够直接裸露作为顶面和梁柱一体化的表面材料,是用以呈现整体结构和空间效果最为合适的选择。同时,省去表面装饰材料和立面龙骨,对处于滴水湖区域的建筑来说能够更好的抵御海风侵蚀或极端天气,降低建筑本身的维护成本。  © 田方方  © 田方方  © 田方方 最后,地处海边的滴水湖周边土壤有一定的盐碱问题,难以直接种植植物,整体起坡的场地与绿化屋架,恰好能够满足在项目过程中进行必要的换土,让植物获得更好的生长环境。  © 田方方 05. 持续变化中的风景 建筑师对于一号码头的最初构想来自于对滨水环境的身体经验 —— 当我们来到美丽的水岸,总希望有一处能够提供庇护或阴凉的停留场所,我们期待它并非全然封闭,而是能够让身体感受到清晰的阳光、自然的空气、以及从水面吹过来的风。  © 田方方 在滴水湖一号码头,逐渐茂盛的绿化将建筑逐渐隐匿到绿树与光影之中,而在绿化屋架下所形成的空腔中,大台阶、平台、树池、坡道、楼梯、庭院……构成了建筑丰富的空间层次;骑行、慢跑、闲坐、咖啡、唱歌、集市、电影……无数的场景同时发生。在这里,对于行为活动与场景的思考和塑造,已经超越了建筑实体本身的重要性。如何构造多元而丰富的连续公共空间成为了这个项目的关键。  © 田方方 从湖面及对岸观看一号码头建筑,沿着湖面平滑展开一个微微隆起的弧线,成为这座码头建筑的标识,而此时坐在屋檐台阶下的人们正看向湖面,感受着持续变化中的风景。  © 田方方 项目图纸  总平面图 © TM Studio  首层平面图 © TM Studio  二层平面图 © TM Studio  地下平面图 © TM Studio  屋顶平面图 © TM Studio  剖面图 © TM Studio  剖面图 © TM Studio  立面图 © TM Studio  大样图 © TM Studio  大样图 © TM Studio  大样图 © TM Studio 项目信息 建筑事务所: 梓耘斋建筑(TM Studio) 项目地址: 上海市临港新城环湖北一路26号 项目年份:2023 年 项目面积:15786.4 平方米 主创建筑师: 童明 设计团队:黄潇颖 宋佳威 张珂维 任广 设计团队:任广、郭鸿衢 结构、机电配合设计院:上海都市建筑设计有限公司 景观配合设计院:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 施工单位:上海嘉实(集团)有限公司 业主:上海港城开发(集团)有限公司 图文编写:黄潇颖、刘子璇 摄影:田方方 |

|