| huozm32831 | 2025-08-31 11:46 |

|

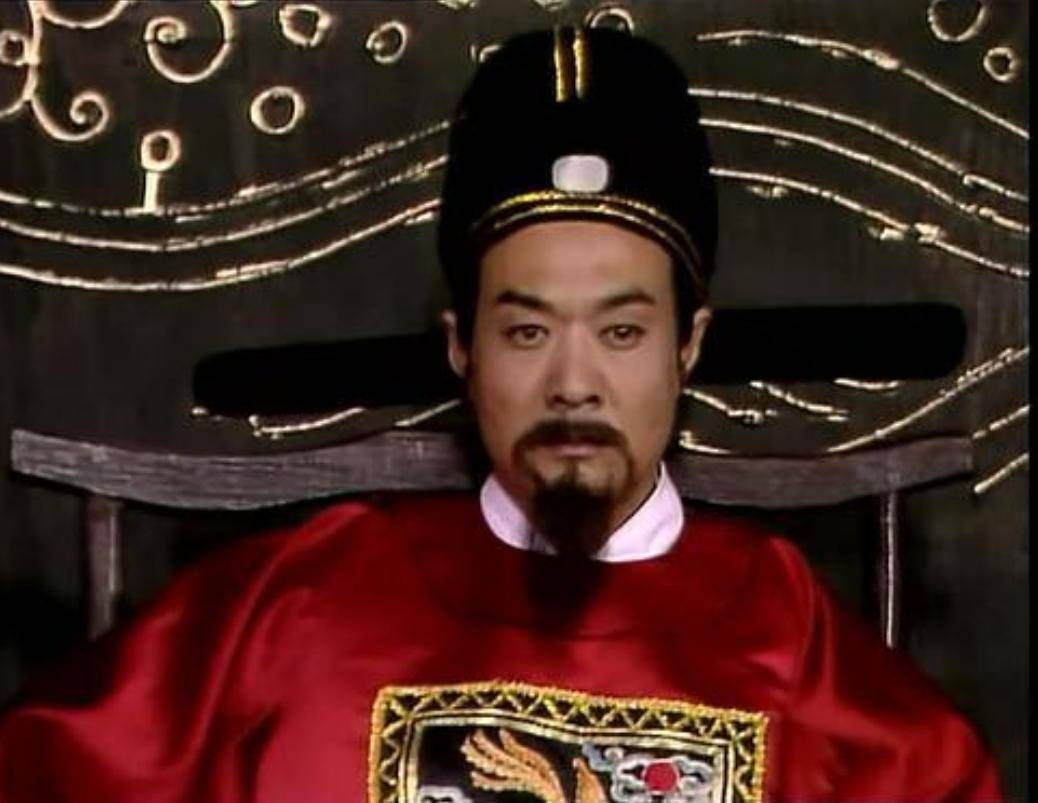

经过社会的毒打后,就会明白,你再善良、再道德高尚,在别人眼里,都没有用。 但是,如果你对别人有用,你什么都不需要做,就会有人上赶着来找你、对你好。  如果你的有用是稀缺的,那上赶着来巴结你你的人就会有很多,你会发现,这个社会上的人都很和善。 如果你的有用足以改变他人的命运,那你只需要一个眼神,可能你的梦想就都能实现了,这个时候,你哪里需要对别人好,哪里需要什么道德、品质、善良,你只需要释放一点善意,或者给对方一点可能性,对方就会以能有机会服务你为荣了,甚至能和你吃一顿饭、说几句话、攀上关系都觉得光彩了。 所以,我们在这个世界上,要关注的核心是:你有没有用,有多大的用,你的价值几何,这价值的稀缺程度,这价值能否改变他人的命运。 其他的一切都是浮云。 《红楼梦》里到处都是这样的例子。  就像贾雨村,原本是个落魄之家的读书人,连进京赴考的路费钱也没有,幸而得甄士隐的帮助,得以进京考取了功名,进入了官场,但是一个小过错就能让他得罪上司被打回原形。 再次跌落的贾雨村学聪明了,他开始找门路寻求抱大腿,找准机会进了钦点巡盐御史林如海的宅邸,做了林家小姐林黛玉的家庭教师。于是,才有他后来护送黛玉进京,又攀附上贾府、王府,日后官运亨通的上升之路。 这时候,为啥他的上司不收拾他了呢?因为他有后台了,因为他对外的身份已经是四大家族的代言人之一了,他不再是贾雨村,而是和四大家族利益捆绑的可利用、也可撬动更大资源的话事人了。 四大家族的门生故吏多了去了,为啥只有贾雨村能充分利用这个资源,而且当到一品大员?因为贾雨村不仅个人才学高、能力强,他也能真的为四大家族解决问题,对于林如海来说,他算是林黛玉的另一个监护人;对于薛家,薛蟠能从人命官司里安全脱身,那是他的功劳;贾赦不方便做的事,他冲到前面;林如海去世后,也是因为他这个应天府的保驾护航,贾琏才能顺利接手了林家的产业,为元妃省亲解决了经济问题。  为四大家族实实在在地解决问题,林家、贾府、王府对贾雨村的每一次投资,都能收获丰厚的回报,这才是他能借势这些这些大族的根本原因,这才是最有效和紧密的关系,核心就是自己对对方有用。 所以,什么跪舔、情绪价值之类,都只能算小儿科,对别人再好,不如对别人有用,这才是想要别人投资和押注你的重点。 想从大家族身上捞好处的人很多,远有八竿子打不着的穷亲戚,像刘姥姥这样的,用乞讨和给足情绪价值的方式,也能捞几两银子;近有宗族的贫家弟子,贾芸、贾芹这样的。他们虽也有不同程度的达到了目的,但是,在利用大家族资源上,归根到底还是自己的能力有多大,自己对对方能有什么用。 自己价值大,不需要跪舔,对方会主动给你,自己价值小甚至没有价值,那对方所给的只能是施舍了。  |

|