| huozm32831 | 2025-09-04 20:56 |

当俄乌冲突迈入第四个年头,国际社会的目光始终聚焦在乌克兰战场,多数人预判这个东欧国家将率先崩溃。然而历史却上演了出人意料的转折——素以金融堡垒著称的瑞士,这个延续两个世纪中立传统的阿尔卑斯山国,竟成为首个在经济领域遭遇重创的西方国家。  自1815年维也纳会议确立永久中立地位以来,瑞士就像欧洲大陆的\"金融避风港\"。1934年颁布的《银行保密法》更将其铸造成全球富豪的财富圣殿,日内瓦湖畔的私人银行曾保管着全球35%的跨境资产。但2022年2月24日俄罗斯的特别军事行动,彻底改变了这个童话——四天后,瑞士联邦委员会主席伊尼亚齐奥·卡西斯在伯尔尼联邦宫宣布全面采纳欧盟对俄制裁,这一决定如同投下金融核弹。  这个看似果断的决策实则暗藏致命矛盾。瑞士一方面冻结了俄罗斯约82.3亿美元资产,禁止俄航班过境,另一方面又宣称保持\"建设性中立\"。这种摇摆立场很快招致双面夹击:莫斯科将其列入\"不友好国家\"名单,欧盟则不断施压要求加大制裁力度。最严重的后果来自金融领域——全球高净值客户突然意识到,那个承诺\"即便世界大战也不泄露客户信息\"的瑞士,如今会因政治压力随时打开保险柜。  危机在2024年迎来爆发点。6月与美国签署的《 FATCA补充协议》彻底击穿了银行保密制度,允许美国税务部门直接调取账户数据。同年,瑞士配合西方对伊朗的二级制裁,甚至拦截运往德黑兰的医疗设备。这些举动引发连锁反应:苏黎世班霍夫大街上,私人银行的客户经理们目睹了前所未有的撤离潮——2022-2024年间近1500亿瑞郎外流,相当于每天有1.4亿资金逃离这个曾经的\"财富天堂\"。  具有167年历史的瑞士信贷集团在2023年3月的轰然倒塌,成为最具象征性的灾难。这家管理着1.1万亿瑞郎资产的金融巨擘,因客户信任崩塌导致单季度流失1200亿存款。瑞士政府仓促促成瑞银集团30亿瑞郎的\"跳楼价收购\",更戏剧性的是,价值160亿瑞郎的AT1债券被强制减记,香港和新加坡的投资者集体发起国际仲裁。  多米诺骨牌效应持续发酵:2023年9月美国司法部指控瑞银协助俄罗斯寡头洗钱,导致其亚洲业务缩水40%;2025年8月美国突然对瑞士钟表、制药等支柱产业加征39%关税,精准打击占出口总额58%的精密制造业。在卢塞恩的百达翡丽工坊,老师傅们看着订单簿上消失的阿拉伯王室订单摇头叹息;巴塞尔的诺华制药开始将生产线迁往上海张江药谷。  更深的裂痕出现在社会层面。德语区的苏黎世市民高举乌克兰国旗要求加强军援,而法语区的日内瓦银行家们则在联合国欧洲总部前抗议\"自杀式制裁\"。瑞士央行连续五轮降息未能阻止经济萎缩,2025年第二季度GDP出现-0.8%的负增长,通胀率跌至-1.2%,圣加仑大学的 economists 警告这是\"1930年代以来最严峻的通货紧缩\"。  历史吊诡地展现了它的讽刺:当基辅街头仍在顽强抵抗时,伯尔尼的官员们正为挽救国家信用评级疲于奔命。这个曾以精准钟表闻名世界的国度,却在战略时机的把握上犯下致命错误。如今摆在瑞士面前的,是继续充当大国博弈的筹码,还是重拾\"武装中立\"的传统智慧——毕竟,在阿尔卑斯山的雪线之上,那些保存了七百年的自治传统提醒着世人:小国的生存之道,从来不在选边站队,而在于成为各方都需要的调停者。  |

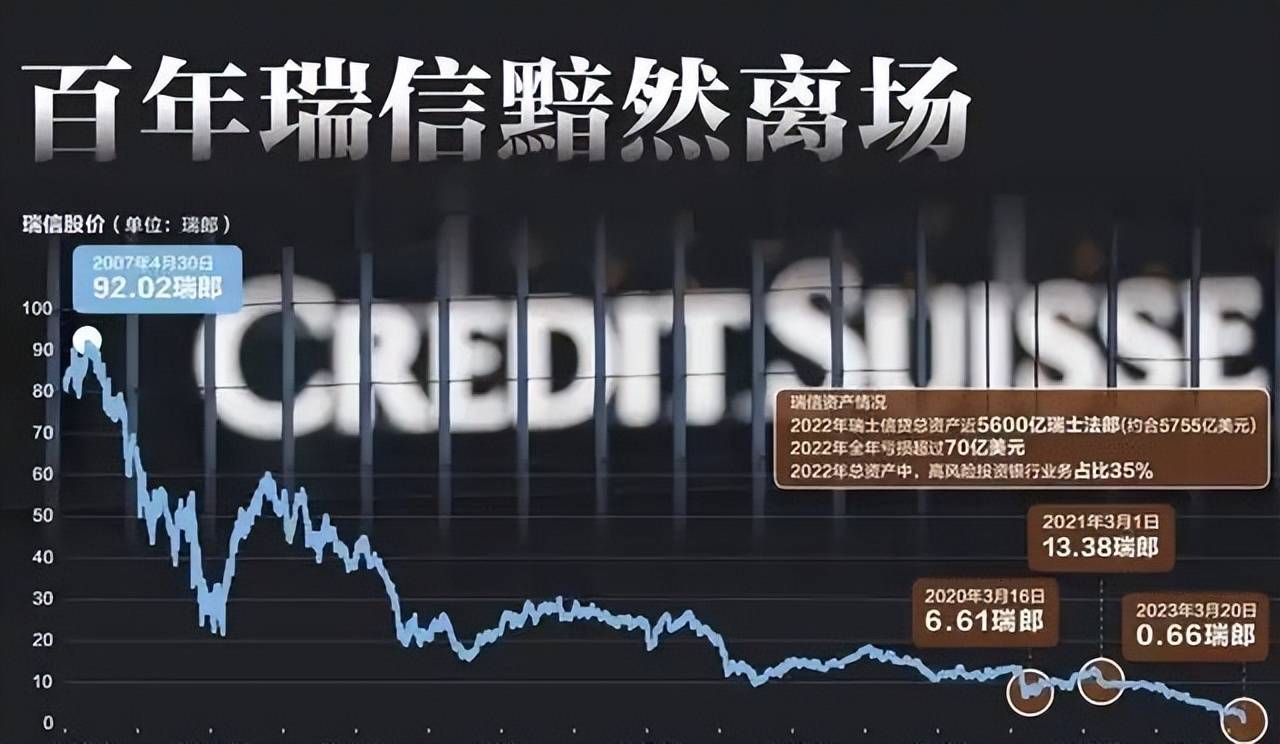

|