| jjybzxw | 2025-09-25 09:21 |

|

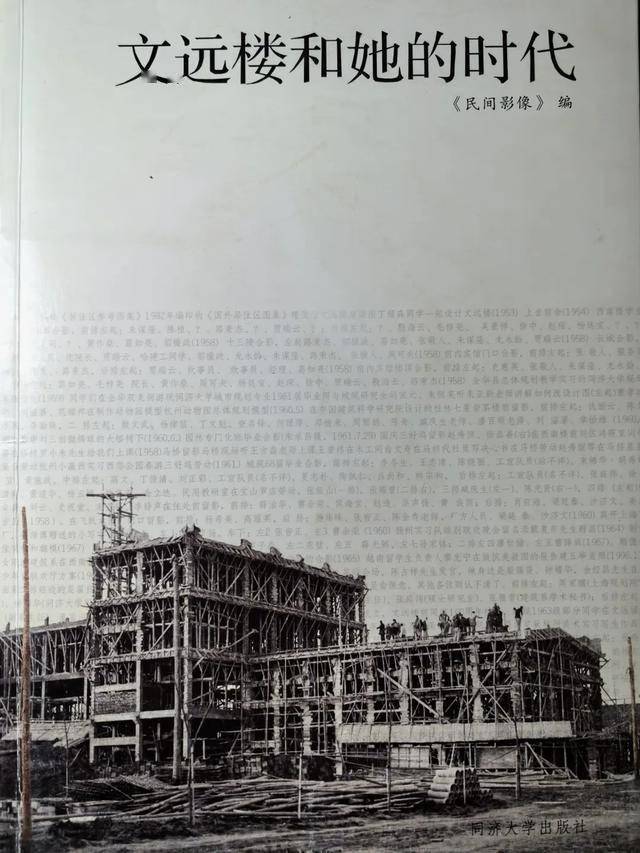

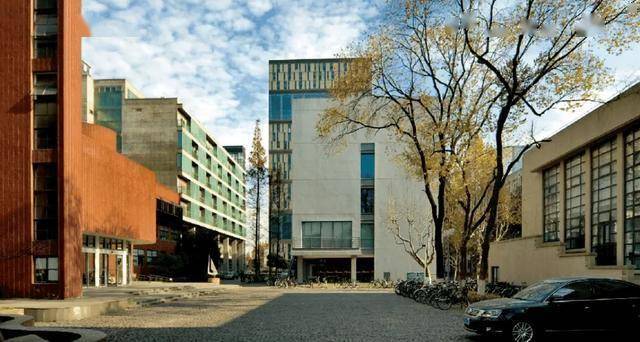

转自:Arc-critic建筑批评台  笔者在久违的休闲夏季重新翻阅了这本还不错的书,封面上正在施工的建筑——文远楼揭开了中国大学校园建筑第二次嬗变的序幕。(脚手架即建筑的帷幕,此刻还未落下帷幕)  我有必要为同济做一名义务宣传员么?我问自己。毕竟我的号虽叫“批评”台,实质上称得上批评的内容两年来没变多少。对的,我到现在其实也就当了两年键盘侠而已。有的时候我也觉得我的号名字叫“批评”,实际上有一半在赞扬,只不过赞扬的内容一多半并非社会上热衷的对象或官方机构着力赞扬的体面事情,而只是一些小事、一些逐渐走入历史并被淡忘的人,我对这些人怀有好奇心,并且希望从既有的文字中探明一些我所未知的他们的身世,不知不觉,这些人就“聚”在同济这里(倒也不是我有女朋友在同济),有冯纪忠的助手傅信祁先生,有抗日名将戴安澜将军之子戴复东先生,也有我的半个老乡祖籍甘肃天水并参与过1955年兰州地区规划毕业设计指导教师的董鉴泓先生。目前可记忆的就这三位,他们的讣告、追思会我要么当时见过要么参与过,但从那以后,他们生前工作过的机构就不再提起他、基本上不再纪念也不多说什么话,虽然有一份宁静在,却也显出“官方”气质的工硬和冷感。今年是抗战胜利80周年,以我个人对历史的喜好和记录口述史的实践,总觉得同济的博物馆/校史馆/建规院/设计院应该好好整理一篇“戴复东回忆父亲戴安澜”之类的文章,当然这样的文章其实在戴复东院士生前就已经写好并已经发布在网上了,并不是没有人做这样的工作。我也草草看了一遍:戴安澜将军的那些荣耀物都没有存活过1950——1970年代,甚至被当事人亲手毁掉后来又去美国补办,美国也很慷慨地补发,完成一个历史的轮回。但也说明今年基层(不是民间)对纪念抗战一事的无感、形式化和迷茫(以及一定的精神涣散和财力不支)。这是不能强求的——譬如同济建规院今年除了继续蹭贝聿铭的热度,余下一批精力翻出一些冯先生或纪念冯先生的邸报来“公关”,因此也就顾不得“抗战80周年”这个主题下埋藏着的历史和人物——这当然无关建筑学,但我认为这有关社会心理和历史真相,是值得来说的。 本文的重点不在于为同济一所学校做宣传和介绍的工作,而是为三所我从未上过的学校,这三所学校无论其在建筑界实力高低、贡献多寡、历史长短,其校园建筑的本体已足能够反映出中国现代建筑历史的完整嬗变过程。虽然从一方面来说,这是一眼可见的,但是总结起来发现这样清晰完整的三块蛋糕还是让人感到惊讶:如同一场历史的预谋或者商定。这篇文章本来的想法是单一地去夸赞国美的象山校区,因为前些天走在同济的校园里走着走着顿时觉着有些无趣,心想眼前要是有一栋江南地域色彩的房子该多好——毕竟同济处在江南的尖端位置——这一想法的创作最早在1950年代初期就被冯先生团队当初做出来一个,现在看确实是非常有先见之明,因为就建筑的风格上来说,同济校内的建筑绝大部分的确和江南地域性风格毫无瓜葛。走久了也让人有些许“迷惑”的感觉。这也是因为同济校园建筑的发展恰好遇上了现代主义在中国开展、遇阻、并以最终坚持的方式告一段落的全过程。应该来说,同济作为一所建筑院校可能是中国唯一一所为“现代主义”理念扛过压力并且穿越建国前后历史的高校。(这在1990年代冯纪忠给罗小未等人的越洋信中也有体现)  我最喜欢同济的地方还不在于具体建筑,而是建规学院四栋楼所组成的院落,如果说圣马可广场启发了大家对广场空间的感知力,那么同济的这个空间是我现实中第一次自我受到空间感知教育的地方。当然,这很不容易,建设这一个广场需要至少两代,事实上三代人对此的留意。 笔者出身于建筑学的野鸡大学——上海大学,而且非建筑专业,但笔者所待过的上海大学的两个老校区:延长路校区和嘉定校区在某些方面却比同济的老校区更有地域特色一点(不是跟同济的三好坞比):前者保留有上海本土的红砖洋房、后者有莫名大片园林式铺地和大量假山遗石以及一处神秘的八卦坛和一座明末人物纪念碑,虽然这些东西一般都不太入大众法眼,也因为地处偏远无所谓重视,但是后者的园林性至今想起来还是让人很觉得有不虚“到此一游”的体验。这里做一个思维推衍:如果上海大学嘉定校区当年就以校内那一片园林铺地为源头完全按照一个人的意思展开全校园的设计,那可能后来就没王澍和国美什么事儿了哈哈。但是实际上这种突破还是需要个性十足的人打头阵的,能在当年把这样一块校园区域按照江南式的真材实料尽量保留并且公共化,已经殊为不易。只可惜我也从未去探寻过那个我只是过客的校区背后的故事。这里面也潜藏着我对嘉定的一些地方管理的偏见。           (最后一张只是单纯拍的有点意境的照片) 这一片区域曾经给了我很多想法 的确是很少有的可能原址修在园子上但已经没有旧园痕迹的校园 其实很符合笔者理想中的“传统园林”直接付诸于公共的微妙改造结果 诚然,同济作为上海乃至沪杭一带当时的建筑先锋,走一条现代主义的纯粹的路是一种急于表现、也是一种应激下的必然使命,这种态度也催生了我认为在设计上终于趋于完善的建院B楼,当然其副作用则是对某些校内历史痕迹的淡漠并且没有给任何大师留下在校园内创作的余地,这一点在之后的国美校区则是截然相反的场面。国美的建筑也因为是一张白纸且强调美院属性所以最后全部是大师的作品。 话已至此,我们是不是应该会看一眼标题,看看是不是漏了什么?哈哈没错,就是我们最可尊敬的东南大学——这所在今年复试阶段没有录取台长、也没有按照最初预定招生计划人数招收的中国建筑第一名校。按理说,东南大学的地基可谓得天独厚,在三所高校当中没有比之更为尊贵且历史悠久的:场所本就继承自明代“大学”国子监、校内还有一株据传植于六朝的老松。但是这所学校主体建筑的建造时间都集中在民国时代,因此也就为校园风格定下了折衷主义的艺术风格和传统西洋构图法下的建筑设计的必然样貌:只在图纸上十分好看的建筑气质——它逼迫你去想象建筑物在图纸上的样子,因此东南的录取通知书总是显得很漂亮,因为可以在纸上印出建筑物最好看的立面,装饰性和审美意味拉满。但建筑毕竟是三维的,这个时候建筑师的一项传统艺能:实地考察就发挥了作用。笔者在2021年友人带进学校第二次参观的时候就已经意识到这些可以归类为古典范畴的建筑物本质上乃一个个枯燥无奇的大方盒子、而不与周边的一切展开互动的,人在其中常常会有多余的感受,而站在大水池前又仿佛被所有焦点对准,有熔化之感,水池之大令人欲游,但为着“素质”的传说与触电的风险,水池当中“竟无一人是男(女)儿”。不过这个八边形大水池倒的确是校园内最生动的建筑物,也算是融合了东西方建筑文化精华的一个产物,弥补了校园建筑建于民国时期的呆板,而且不易被别的学校轻易拷贝过去。只不过这一切都没有改变东南校园整体上建筑物通达性不高、指示性不强、环境氛围不佳的现状,可以说和建筑第一名校的身份非常不符,但这也是历史的一部分,并不是轻易地说可以拆了重来。记得笔者年初坐在中山楼复习备考的时候,脑海里总想着把前工院前大草坪上的那口大鼎做成一个维多利亚式的大亭子,笔者也不知是为什么,可能是觉得环境形态确实太沉闷的缘故吧哈哈~总之,包含六朝松、梅庵(不知道松树前为何又叫梅庵,也是很奇怪)在内——整个校园唯一跟“中国”审美有关的部分,总体而言都是一板一眼、以建筑体验感来说,确实没什么出彩的地方,当初笔者在第二次参观完校园之后,竟然第一次对这所伟大的学校产生了“真地要待在这里吗?”的想法。不得不说,对于建筑敏感的人来说,这确确实实是个问题。尤其是新校区的设计看起来更粗烂的情况下,可以说东南大学的校园建筑本体并不如南京这座城市整体所提供的中国气氛和意蕴那么充分。      校园的道路宽阔有余,但是铺地暗示了车行的主要地位,行人在此行走并不会感到安全和适宜的尺度,这也即为何上海大学宝山校园的铺地也提供车行,但用铺地的方式与纯车行道路区别开来,行人有一定可驻留的感受。此外建筑物朝向基本限定与轴线相呼应,轴线之外的路人则无法感受到建筑与环境的互动关系。 介绍完了同济和东南的校园规划与设计,二者一个基本上定型于民国时期,一个主要在共国时期但是最终以现代性原则示人,这两次都可以看成是比较显著的外来文化在江南这一块国土国地上的开展:同济校园及建筑的现代性较之东南的古典性可以视作一种对中国性的贴近,但应该说也很大程度上是对民间性的靠拢。我们并不能说东南校园的轴线布局、方正的建筑体量纯粹属于西方,在中国的官式建筑群中,同样可以看到类似的布局及这样布局带来的无聊气息。同济的校园建筑由于其建造时代靠后且价值取向为现代主义,可以说在民间性上是更进了一步,由此相应地与中国江南地区的非官式传统也靠近了一些。但到了今天这个时代,坦白的说,人们都会把这一切视为远离中国人情感需求的建筑,早在上世纪50年代国家层面的地域性现代主义露出苗头的时候,这种纯粹的现代主义外观都已经不能满足人们的心理,何况70年后?就中国的历史进程而言,则是终于到了上世纪50年代别的国家的那个氛围下面,这个时候,中国美院的出现应该是比较准时的。      中国美院(象山校区)被评价为二战之后全球最重要的二十个建筑之一,和国际空间站并列,应该说并不是一种过誉。纯粹站在文化感受的角度来讲,至少我们这一代(95后)心理上有这个需求,即便王澍先生获奖13年后,也并未出现单一在这种文化心理上能满足我们的其他建筑师的当代作品。而王澍先生本人的作品在我看来在他获奖之后也缺少了一些对之前作品的超越性,最后一栋公评较好的建筑则是建在国美校内的水岸山居专家楼,个人则将2012年获奖后他才接手设计的黄公望美术馆视作一个较为的圆满的句号。 中国美院的建筑学专业在很多人眼里一开始应当和上海大学的建筑学一样都被视作野鸡专业——用废旧塑料瓶造房子这件事应当是为当时是所有、到今天也是绝大部分的建筑院校所不屑的一件建筑教育活动。但是今天回看其内在建筑逻辑,其实和王澍设计的典型建筑语言“瓦爿墙”如出一辙——二者都是废弃物——一个是工业化大城市建设过程中排斥并倾倒的旧建筑上的各种工艺品,另一个则是一次性工业制成品,在当时都是被人们所不屑的。笔者现在回忆,在王澍先生获奖之后不久,大约也就是2013的春节时分,笔者老家兰州最后一座会馆建筑——广东会馆的门脸和一进门廊在历经多次争议后终被拆除,我特意去附近拾了一块青砖回来。后来那个地方并没有做什么建设,只是将原先小学校的校门给拓得很宽,而周围巷道的墙壁上则画了很多反映历史风情的壁画,这是多么讽刺的一种城市演变啊!保留一座二百年历史的小门所花的钱恐怕不比在整个巷道里涂鸦并拓宽小学校门花得多。但作为一座历史文化根基较为薄弱的移民城市,兰州当地政府和大众对此的坚守力度有限。从这一件小事也看得出王澍先生获奖是一件多么值得称道的事情!到今天也是如此。         具体到中国美院的建设,这也倒并不是一件江南地区的建筑师自发自觉的建筑作品,建筑主创王澍可以说来自于“整个北方”——祖籍山西、出生乌鲁木齐、西安读高中、外婆家在北京胡同里……如果以笔者单纯对其口音的识别,基本上可以认定这就是一个新疆人,但这种由于早年身处异域和民族性较为稳定地区的经历恰恰造就了他对自身后来所处的地域和民族性的发掘以及一种借位主体性的坚守、成为了一个文化守成/保守主义者——这当然是对20世纪中国激进历史的一个整体性的回车。但在建筑界这件事竟能完成,其实也很幸运。近十年伴随着笔者在江南一带的生活、流窜,也见证了一些号称延续江南文化和地域性的作品诞生,但作为批评台的台长,我对这些“售楼处”可以说不止是无感,乃至带有一定怨怒的,这里面最值得批判的当然是青藤美术馆;反倒是一些做出柯布西耶房子感觉的建筑,譬如长漾里稻田餐厅等,虽然乍看很有柯布对形体追求、对界面要求的味道,但是楼梯的强调和处理很容易让人联想到过去民宅老屋逼仄空间的体验,由于其逼仄,所以显得楼梯很占空间。我认为这是一种耐人寻味的处理手法。但是对于江南这个“地衣”的继承,甚至包括对中国尤其是内地所有地区“地衣”的继承,我觉得还是很少,而且不应该做等闲看,建筑师不能只看着大片的仿古建筑望而兴叹,回家还是设计方盒子对着干。建筑学有时候很吊诡是在这儿:当你想追求“精神”的时候,精神往往在“表面”上,但当你看到表面的时候,你看到的其实也是内在。这是建筑的难断之处,也是容易颠倒黑白的地方,正因为如此,也才需要不断论述&评论。但是我发现我好像逐渐成了我以为早就存在的这件事的开创者,请看今天的下一篇文章。 |

|