| huozm32831 | 2025-09-26 08:42 |

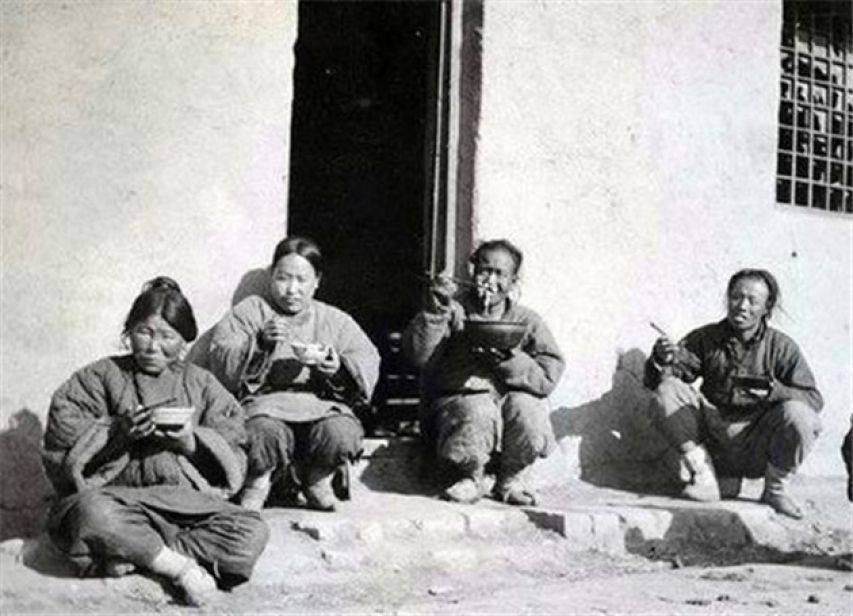

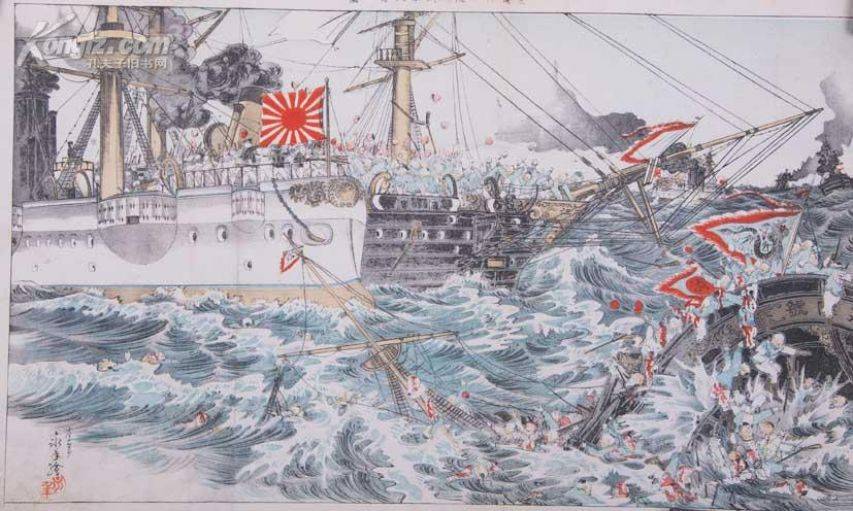

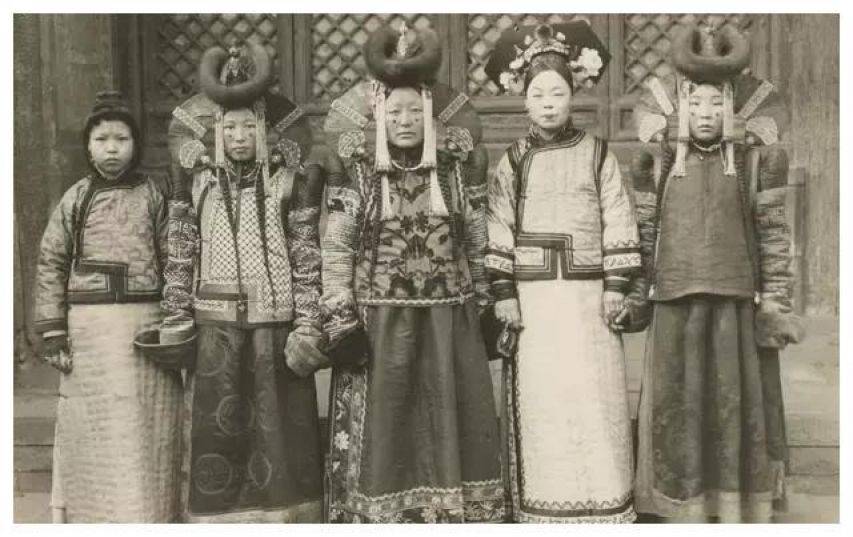

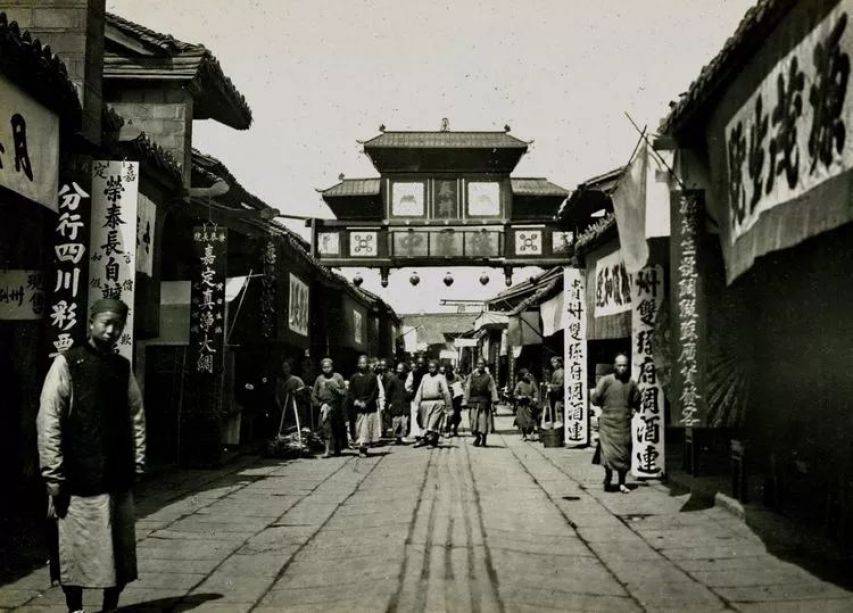

古往今来,人们总说天现异象,必有大变。每当王朝更迭之际,史书上总会出现些难以解释的怪事。这些记载在今天看来或许带着迷信色彩,但细究历史细节,那些发生在王朝末年的异常现象,往往折射出更深层的社会危机。  让我们把目光投向风雨飘摇的晚清。当西方列强的铁蹄踏破国门时,这个古老帝国不仅显露出军事上的溃败,更上演了三幕令人脊背发凉的荒诞剧。  第一幕:1899年山东日照的人肉渡船  德国军舰逼近日照海岸时,岸边的石墙上诡异地站满了神情木然的百姓。这些面如死灰的民众既不畏懼也不反抗,当德军试探性地提出背我们上岸就给钱时,他们竟顺从地当起了人肉渡船。更令人心惊的是,这些百姓机械般地来回运送德军,仿佛被抽走了灵魂的提线木偶。就这样,一座沿海重镇,在诡异的沉默中沦陷了。  第二幕:旅顺屠杀中的死亡戏班  1894年冬,日军在旅顺展开大屠杀时,血腥的街道上竟飘来阵阵戏腔。当日军循声闯入戏楼,看到的是一幅超现实的画面:上百名画着油彩的戏子正在全神贯注地表演。这个从京津地区请来的戏班,明知屠刀悬顶,却依然日复一日地唱着《长生殿》《桃花扇》。刀光血影中,他们的水袖依然翻飞,仿佛要用戏曲筑起最后的精神堡垒。  第三幕:沙市官员的集体失忆  《马关条约》签订后,日本外交官趾高气扬地来到武汉沙市,却遭遇了更荒诞的场景——当地官员对条约内容一问三不知。这些头顶花翎的父母官们叼着烟杆,对丧权辱国的消息报以茫然微笑。敌军已至家门,他们却像活在平行时空,只顾拨弄手中的算盘,连最基本的危机意识都已丧失。  这三桩怪事看似荒诞不经,实则是晚清社会全面溃败的缩影。百姓的麻木源于长期压迫下的精神阉割,戏班的癫狂折射出文化精英最后的挣扎,而官员的昏聩则暴露了官僚系统彻底的空心化。当牛顿这样的科学巨匠晚年转向神学研究时,或许正是意识到:有些集体性的精神坍塌,确实需要超越时代的视角才能理解。  历史告诉我们,一个国家的衰亡从来不是突然发生的。在这些看似诡异的表象之下,是制度腐败、文化僵化和民心离散的长期病灶。这些亡国之兆不是天意,而是人祸积累到临界点的必然显现。当我们今天回望这些历史片段,更应警惕:比外敌更可怕的,永远是一个民族精神的溃散。  |

|