| huozm32831 | 2025-09-27 21:35 |

|

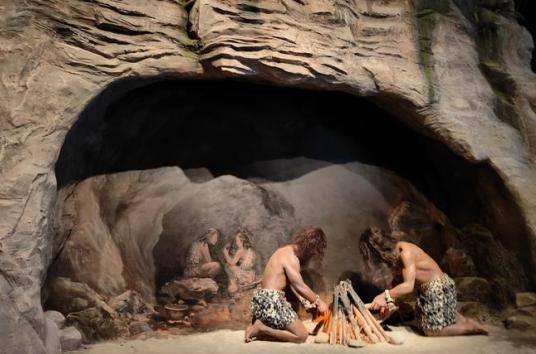

河南又双叒叕发现大宝贝了,这回直接把“非洲起源说”的架子敲塌了一角。2024年9月,国家文物局在“考古中国”发布会上郑重宣布:鲁山仙人洞遗址挖出了距今3.2万年的现代人头骨化石。 这消息一出,考古圈炸了锅。谁说中原大地只有历史文明?这不,连现代人的祖先都在自家门口生活了三万年。再往前推十万年,许昌灵井遗址的“许昌人”头骨化石早已在国际权威杂志《科学》挂了号。 事实摆在眼前,华夏儿女从来都是自强自立的种群,根在哪儿?脚下的黄土地就是最有力的答案。3.2万年前的中原“豪宅区”,人类文明的原始坐标 2024年9月27日,北京。“考古中国”项目发布会上,河南省鲁山县仙人洞遗址一项重大发现引起全国关注。 一块距今3.2万年的人类头骨化石,从陡峭崖壁的洞穴深处,被整整三层原生堆积层小心翼翼地挖掘出来。这不是孤立的发现,而是中国北方传统石片工业和晚更新世人类活动的直接实物证据。  仙人洞遗址,位于河南平顶山市鲁山县观音寺乡,海拔576米。洞穴背靠陡峭崖壁,地势险要,前临河流,水源丰富。 洞穴中已发现40多处人类活动遗迹,仅仙人洞一处,就能容纳约10人生活。与周边洞穴相比,这里被考古专家戏称为当时的“豪宅”,其选址之精妙,体现出早期人类极高的生存智慧。 发掘现场不仅出土了人类头骨残块和牙齿,还发现了14件石制工具,包括石片、刮削器和断块。这些工具采用锤击法剥片技术,属于中国北方传统石片工业体系,表明当时人类已经掌握了成熟的工具制造技术。  在洞穴上部地层中,出土的两件人类头骨残块分别测定为距今3.2万年和1.2万年。其中,距今3.2万年的额骨厚度符合现代人骨骼变异范围,直接打破了非洲起源说在中原的适用性假设。 更具价值的是,现场出土的哺乳动物化石达16科22种,涵盖普氏原羚、马、山羊等典型晚更新世北方动物群种。 这些伴生化石清晰地绘制出当时的生态环境,为早期人类的生活场景提供了完整背景。动物种类丰富,水源便利,植被茂盛,这片区域无疑是当时的生存“黄金地带”。  从出土化石、工具到完整的环境生态链,河南仙人洞遗址展示了中国现代人起源的重要线索。这是连续性文化发展的实证,更是对“单一起源说”的有力回应。 事实证明,三万年前,中原大地已有人类自立于此,形成稳定的生活圈层。这一重大发现,是中国考古学界对人类起源研究的又一次精准补刀。十万年前的黄河“拓荒者”,直接祖先已站稳脚跟 时针拨回到十万年前。河南许昌灵井遗址,一场跨越时间的考古探索已经持续了近二十年。自2005年起,灵井遗址连续发掘,已出土45件距今12.5万年至10.5万年的古人类头骨化石,这是新中国成立以来发现古人类头骨化石数量最多的遗址。 灵井遗址位于许昌市建安区,是我国首次发掘的以泉水为中心的旧石器时代遗址。这里不仅地理位置优越,更具备人类定居的完整生活条件。  2007年和2014年,考古团队两次在此地发现“许昌人”头骨化石,这一发现成为中国乃至东亚地区人类演化史上的里程碑事件。 2017年3月,中美科研团队在国际权威期刊《科学》杂志发表论文,首次提出“华北地区现代人的直接祖先可能是‘许昌人’。” 这一结论的提出,依托于灵井遗址出土的翔实化石形态特征和可靠的地层年代数据。中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员吴秀杰指出,许昌人的头骨特征已具备现代人类标志性形态,与非洲古人类存在显著区别。  许昌人的存在,打破了单一人群扩散取代的模型,为多地区起源说提供了坚实的实物依据。考古数据显示,许昌人不仅生活在寒冷复杂的北方环境,还通过泉水遗址建立起稳定的生活网络。 这种依水而居、择地而栖的生活方式,与后世华夏农耕文明的定居模式一脉相承。 许昌人的故事,在世界人类演化史中写下了浓墨重彩的一笔。面对晚更新世复杂的气候变化和生存压力,他们并未消亡,而是逐渐进化,成为今天华夏儿女的直接祖先。这不仅是中国的考古胜利,更是中华民族历史自信的底气来源。嵩山石叶下的文明火种,从黄土地直接燃到今天 离开许昌,再把视线拉向郑州嵩山一带。这片被誉为“中华文明发祥地”的核心区域,近些年考古成果密集释放。400余处古遗址清晰地绘制出从旧石器时代到新石器时代的发展链条,彻底打破了所谓的“断代说”。 荥阳织机洞遗址的发现,将中原地区早期现代人活动的历史推进到10万年前。这里出土的大量石制品中,最为引人注目的是完整的打制石叶生产线,这一发现标志着旧石器晚期的“石叶工业”已经在华夏大地扎根成形。  新密市李家沟遗址,通过10500年至8600年间的连续文化层堆积,完整展现了中原地区从旧石器末期向新石器时代的平稳过渡。 登封市西施遗址,发现了标准化的燧石加工体系,展现出中国古人类对于工具的系统认知和制造能力。这些遗址的存在,不再是孤立的史前符号,而是构成了完整的技术链、生活链和文化链。 这些考古发现清楚表明,早在非洲“夏娃理论”尚未提出的远古时代,中原大地已然孕育出高度发达的文化体系和生存智慧。石叶工业的出现,标志着中国古人类在工具制造上的革命性飞跃,直接推动了人类社会的组织形态和生存方式的转变。  这条自嵩山起源的技术链,顺着黄河的水流一路向东南延展,最终汇聚成中华大地上万年未断的文明长河。历史的石叶,不仅切割了物质世界,更雕刻了华夏民族自立自强的灵魂脊梁。 |

|