| jjybzxw | 2025-10-19 09:09 |

|

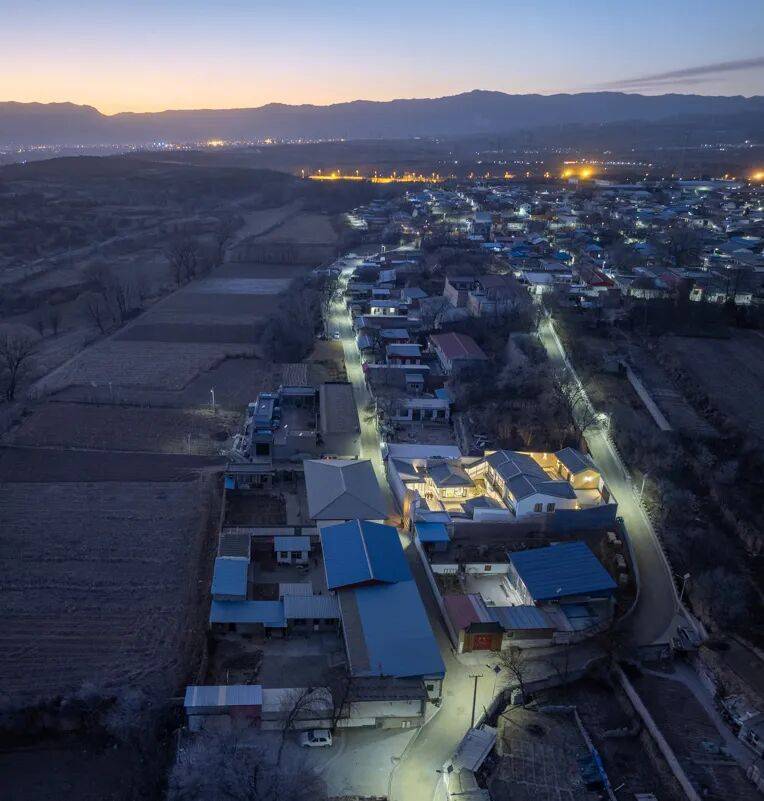

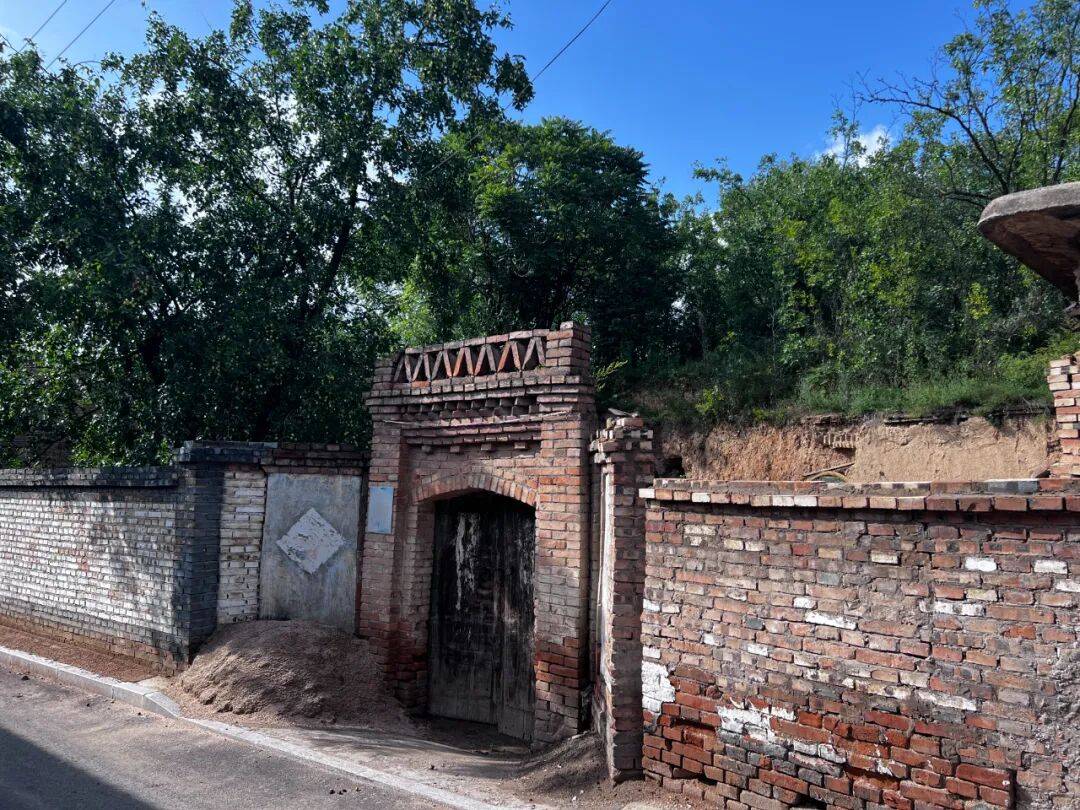

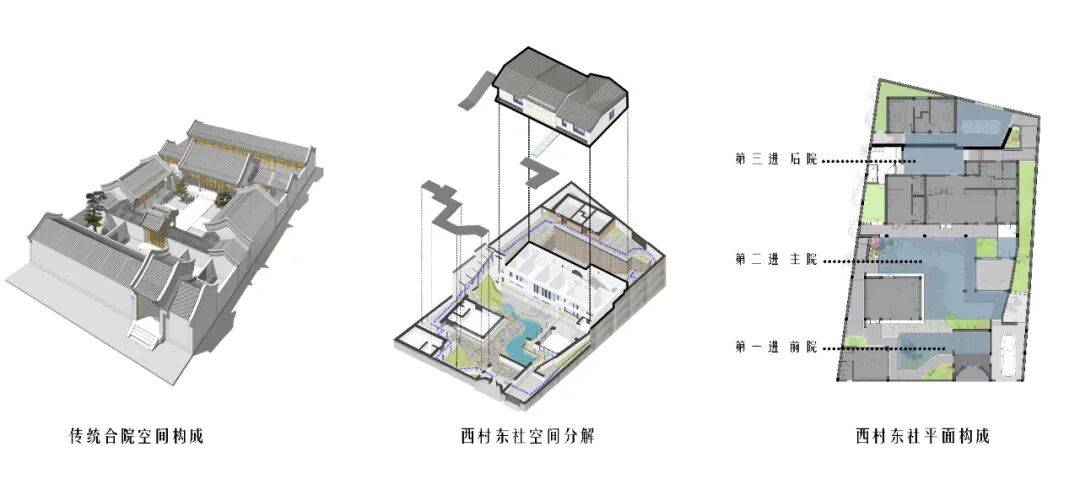

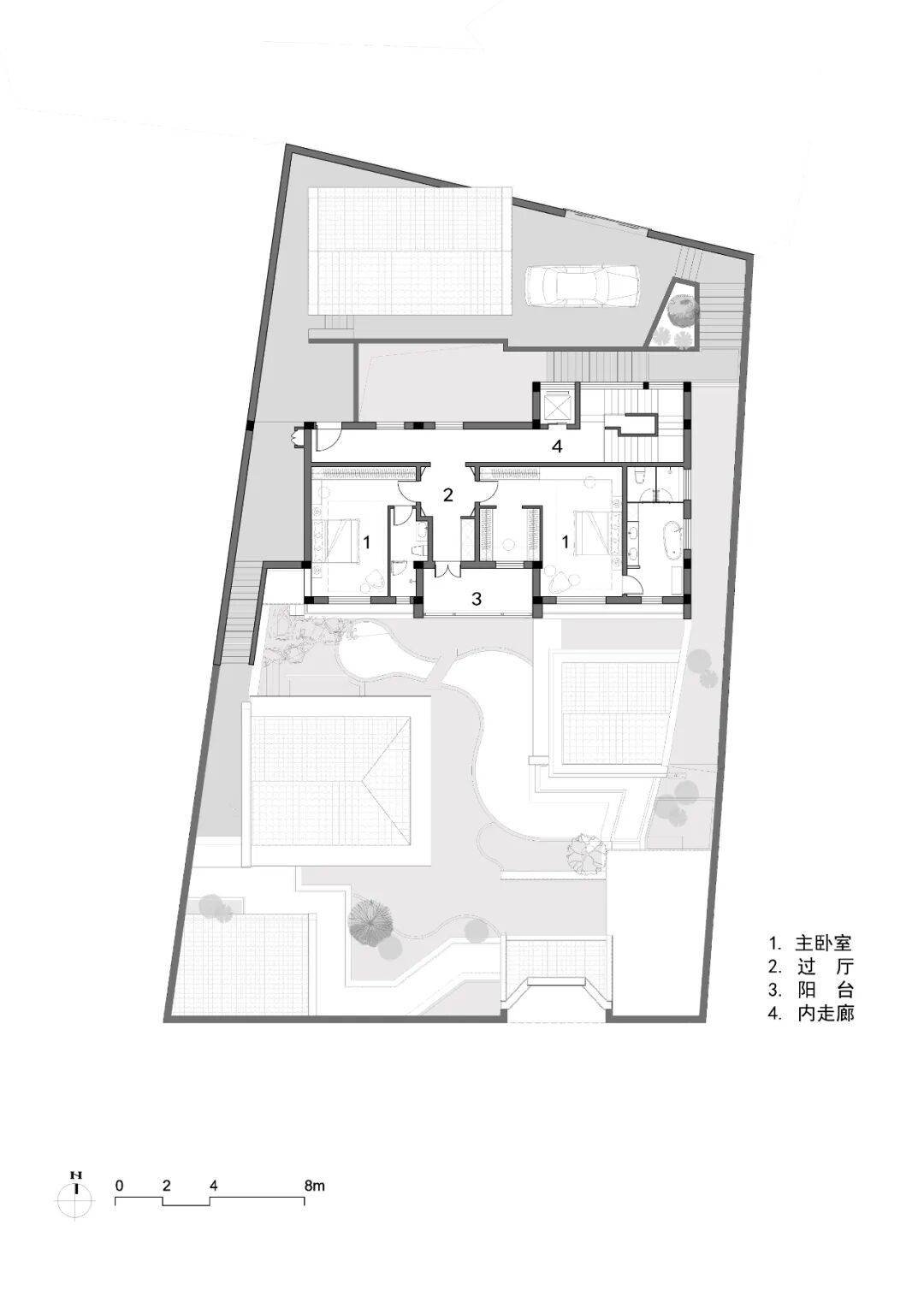

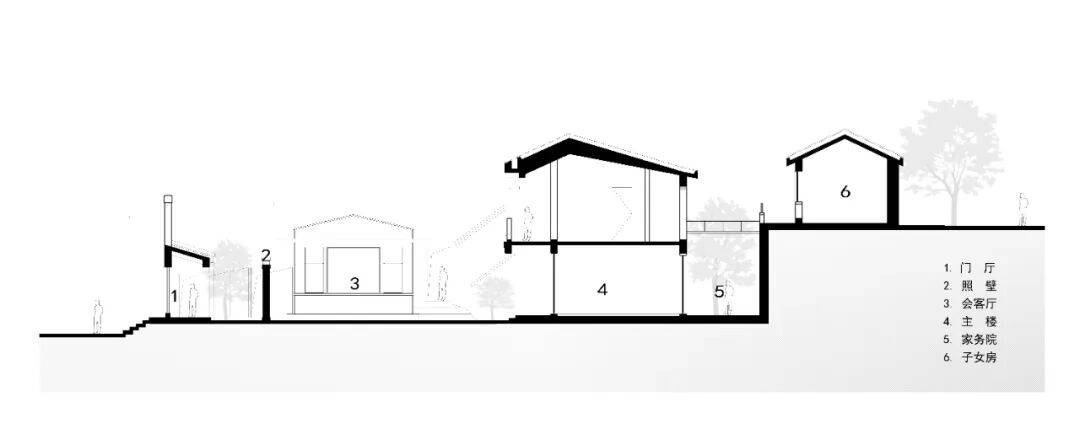

融古汇今的当代合院 ▼西村东社鸟瞰 ©李逸  ▼入口大门 ©李逸  ▼宅园合一的院落空间 ©李逸  缘起 在中国快速城镇化的进程中,村老宅改造已超越了单纯的居住功能升级,成为承载乡愁记忆、激发乡村活力的重要载体。位于黄土高原边缘的“西村东社”项目,正是这一转型的代表。业主作为一位长期在长三角地区创业的企业家,给老宅重建赋予了双重定位:不仅是留守家乡老人的日常居所;也是家族返乡时亲朋团聚的共同情感载体。将项目命名为“东社”,而非普通的屋舍,正是为了延续对传统村落的精神记忆。 ▼位于西村最东端的西村东社 ©李逸  项目背景与挑战 本项目位于黄土高原边缘的一座四线城市城郊村庄的最东缘,宅基地是占地1.2亩的平行四边形,南北高差达4.5米,南北侧均有道路连通。场地内的三孔土窑及北院的现已坍塌土坯房,承载着深厚的历史记忆。 ▼场地原貌 ©寻常设计工作室  ▼原有院墙与院门 ©寻常设计工作室  设计面临三大挑战:一是当地掌握传统木作工艺匠人的缺失,导致业主最初希望建设的木构四合院无法实现;二是业主对江南园林与西北窑洞怀有双重文化情结,需实现二者的融合;三是地形高差与邻里关系带来的场地约束,要求建筑既有独特品位,又不至于在村庄中显得过于突兀。如何以“古今融合、南北对话、场地应答”为设计策略,实现建筑的在地性创新,成为了项目的设计考量。 古今融合:现代转译中的传统基因 项目的设计核心在于“古今融合”, —— 既采用现代结构技术的同时,延续传统空间逻辑。面对当地传统木作工艺的缺失的问题,建筑主体结构用当地施工队能熟练操作的“混凝土框架 + 砖混”组合形式;门窗、连廊等构件则交由工厂定制、安装。这相当于把 "大木做" 交给本地工匠,"小木做" 通过工业化生产补齐短板,借助可控的细节保证整体品位。 由于标准传统合院的构想难以实现,设计转而采用北方三进合院的传统基因进行演绎。结合4.5米的地形高差展开布局。 ▼由传统空间到现代空间的转译 ©寻常设计工作室  ▼建筑的实体空间与院落组合 ©李逸  第一进是入口空间。由门厅、照壁和茶室通过连廊围合而成,透过照壁顶端可见一线天光,形成“过白”效果,以小见大;半开放的形式化解了空间沉闷感,在开放与围合之间暗喻了传统空间的构建趣味。 ▼第一进院落与照壁 ©李逸  ▼门厅对望茶室 ©寻常设计工作室  第二进为主体院落。包括二层的居住建筑、会客厅、宴会厅等功能空间。设计在空间与功能布局上打破 “宅园分离”的传统,将住宅与园林充分融合。承担接待功能的会客厅、宴会厅均作为单体建筑设置,经由连廊与门厅相连,形成对相对独立的对外接待功能空间。同时与居住空间共同享有庭院景观。 ▼第二进院落中的主楼、会客厅与宴会厅 ©李逸  ▼宴会厅看向会客厅 ©寻常设计工作室  ▼从爬山廊看向宴会厅l ©李逸  ▼宴会厅 ©李逸  ▼主楼一层的早餐厅与厨房 ©李逸  第三进则安排子女房,家务院,以及与北部道路连通的停车院落,灵活应对现代生活需求。 同时,在主体院落的东西两侧各增加了一条由院落、连廊组合的通行空间,连通纵列的三进主体院落,形成了“三进三路”的空间结构。通过这一布局,项目不仅保留了传统合院“渐次递进”的空间感,还融合了现代生活的流动性和功能性。 ▼后院 ©李逸  ▼主楼北侧的家务院 ©李逸  ▼连接主院与后院的爬山廊 ©寻常设计工作室  ▼连接车库与后院的杂务院与通道 ©寻常设计工作室  南北对话:文化记忆的空间叙事 本项目不仅是建筑空间的融合探索,也通过建筑语言承载了江南与西北的文化记忆。设计借助空间分区,将业主的双重文化情结转化为可感知的建筑形式,实现了南北地域文化的对话融合。 在前院,设计借鉴江南园林的空间要素,将会客厅、宴会厅与茶室拆分成三个独立建筑单元,对应“轩”“榭”“角亭”的意向,再借由连廊系统将它们连接,形成“风雨无阻”的通行网络。连廊采用钢结构与金属铝板代替传统木构,通过工业化的制作与安装确保细节的精巧。连廊体量虽不大,却融合了单廊、复廊、爬山廊等形式,构建出丰富的天井空间。场地内原有一口水井,位于照壁北侧。业主希望将其保留,作为景观水景的水源。尽管当地气候条件不太适合设置大面积的水景,但是在业主的坚持下,最终还是保留了浅水面。并对给排水管采用深埋加保温的措施。设计在尽量缩小水面面积的前提下,参考传统园林的“理水”手法,结合到当地施工条件简化了驳岸做法。在水面形态上营造“窄溪扩池”“溪池相连”的意向。形成“溪”“池”“涧”的组合效果。且在整个场地中,无论站在任何位置都无法将水景尽收眼底,以此形成小中见大的意境。多样设计手法的结合,让江南元素在西北环境中获得了全新表达。 ▼江南传统园林空间在场地内的转译 ©寻常设计工作室  ▼主楼、会客厅与宴会厅的院落空间 ©李逸  ▼宴会厅与照壁间的庭院空间 ©李逸  ▼门厅,茶室之间的折廊 ©李逸  ▼源于传统园林中水榭、洞门的宴会厅与敞廊空间 ©李逸  ▼主楼与会客厅之间的爬山廊与假山借鉴了传统园林中堂前假山的构筑手法,成为两幢建筑间的障景与对景 ©李逸  ▼车库通向宴会厅的折廊、美人靠与漏窗,体现了传统园林的空间趣味 ©寻常设计工作室  后院则聚焦黄土高原在地记忆,从三方面展开:一是保留 “层层叠叠”的窑洞形态意象,建筑剖面随地形自然抬升,营造出类似山地窑洞的空间体验;二是采用当地施工队伍稔熟的“草泥灰”外墙工艺,并通过拱形门窗的设置强化了地方文化的叙事层次;三是在后院空间比例与尺度的控制上,着力再现西北民居“高屋敞院”的空间记忆。在纵剖面的尺度设计上,确保冬季时每一处建筑都能沐浴在阳光之中,既适配地方气候需求,也贴合生活实用场景。 ▼后院的空间尺度与建筑材料体现了北方建筑的文化基因 ©李逸  ▼高踞台地的后院建筑 ©寻常设计工作室  ▼连接爬山廊与后院的露台天井空间 ©寻常设计工作室  场地应答:地形与文脉的共生策略 本项目的另一大特点在于对地形的适应性利用。项目拒绝大规模平整场地,而是将4.5米的高差转化为空间优势:顺应地势布置的第三进院落,借助室内外的复合交通与家务院的组合不仅化解了高差还强化了传统院落的递进仪式感;此外,第三进院落直接连通场地北侧外部道路,院内还预留临时停车位,业主可以通过自由阶梯与一层家务院、东侧车库杂务院的通道连接,既增加了实用功能,又与周边现有建筑的尺度相互协调。 在材料策略上,项目坚持“就近取用、创新组合”的原则,采用当地生产的加气块与黏土砖,减少运输成本。围墙则以村中常用的青色面砖为基调,但避免使用釉面砖,改以陶土砖,并结合水泥抹灰压顶与墙裙处理。此举既呼应了在地环境,又在细部工艺中实现了品质感的提升。项目中采用传统方法制作的榆木大门,其温润的色彩在八字墙内花岗岩门套的衬托下显得质朴典雅;院墙的八字门设置,延续了场地原有的记忆。院子内的园林铺地,也由当地师傅用本土材料,依据设计提供的图案灵活打造,既有传统园林中的 “花街铺地”,也有结合当地材料与工艺的碎石片铺地,还有目前当地开始出现的机加工碎拼地砖;局部青砖花格栏杆则完全由当地师傅按照传统方法砌筑,传统工艺与现代玻璃栏板衔接,呈现出有趣的融合效果。 作为村落肌理的有机组成部分,项目在体量控制与界面融合上充分考虑周边环境:建筑高度控制在两层以内,与周边民居保持一致;围墙顺应地形逐渐升高,南侧与邻居齐平、北侧适度降低,在保障私密性的同时避免视线阻隔,通过体量与界面的综合调控,实现了与村落肌理的有机融合。 ▼采用陶土面砖的院墙与榆木院门的八字门楼 ©李逸  ▼主楼北侧家务院与后院高台连接的楼梯通道 ©李逸  ▼连接车库与回廊的门厅前采用了花街铺地 ©寻常设计工作室  结语 西村东社项目是通过“古今融合、南北对话、场地应答”的设计策略,在当代乡村建筑改造的一次尝试。项目不仅在低技术建造的现实中引入传统空间的意趣,还通过功能空间的推敲与组合,回应了地域文化的需求。这种“限制条件下的创造性转化”策略证明,设计的价值在于精准提取地域与文化基因,并进行当代转译,从而适配现实需求。 ▼总平面图 ©寻常设计工作室  ▼一层平面图 ©寻常设计工作室  ▼二层平面图 ©寻常设计工作室  ▼剖面图 ©寻常设计工作室  项目名称:西村东社 地点:陕西 西村 建筑设计:寻常工作室 主创设计:汤里平 设计团队:陈静、陈剑、朱晓亮 赵小飞 设计时间:2023年10月 建成时间:2025年1月 建筑面积:480㎡ 建筑摄影:李逸 类型:建筑设计、景观设计、室内设计 、村民自宅混凝土、砌块、金属、玻璃 分类:中国乡建 自宅改建 |

|