| jjybzxw | 2025-11-05 09:16 |

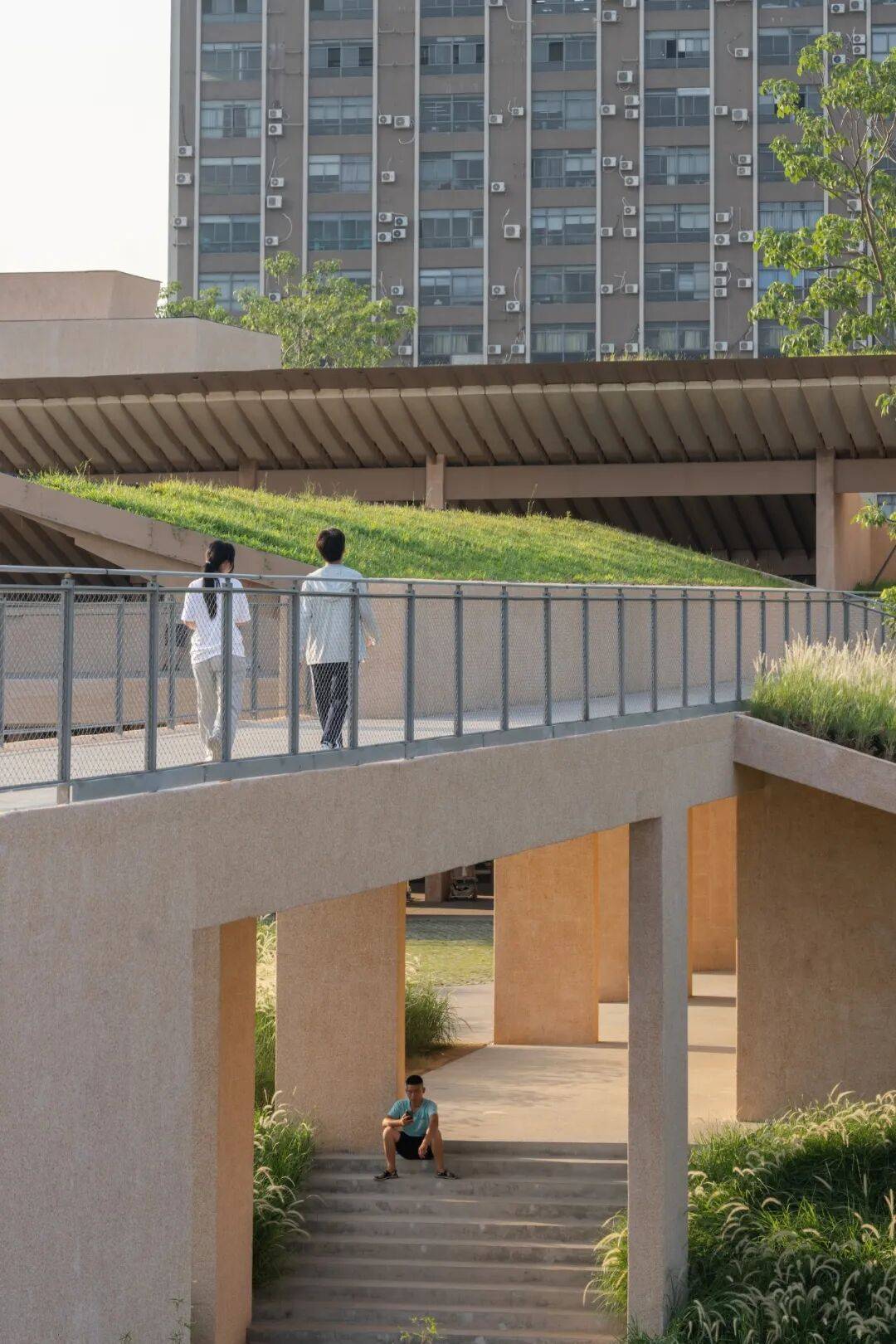

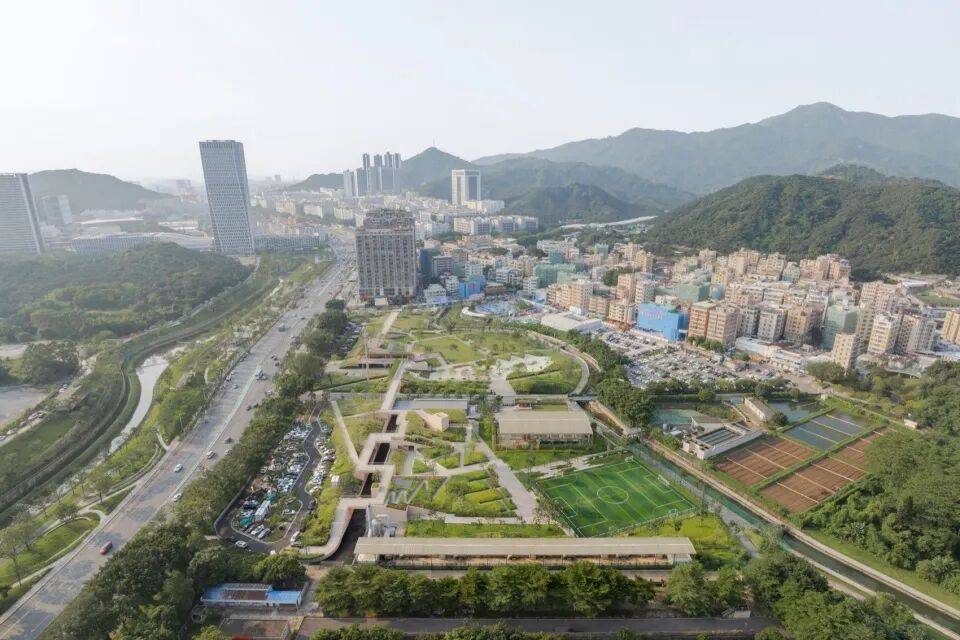

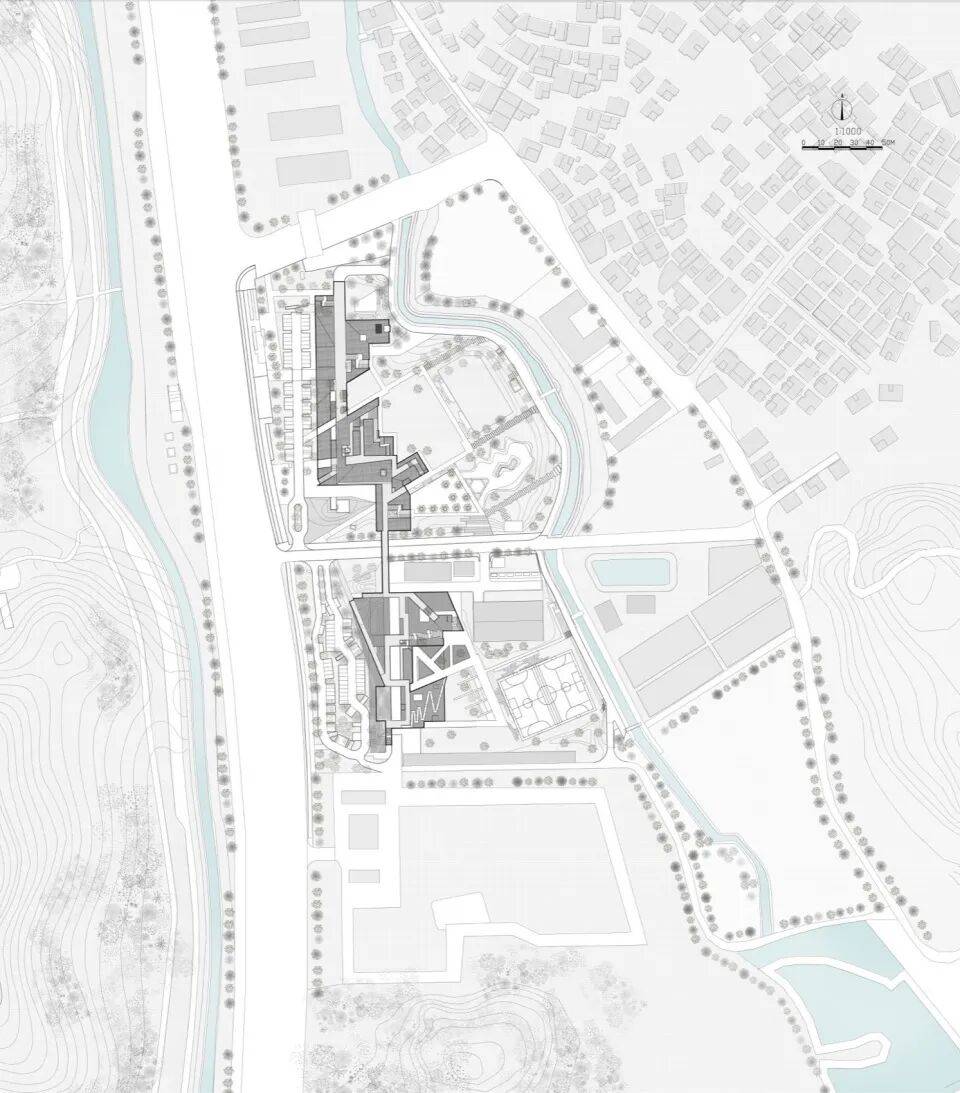

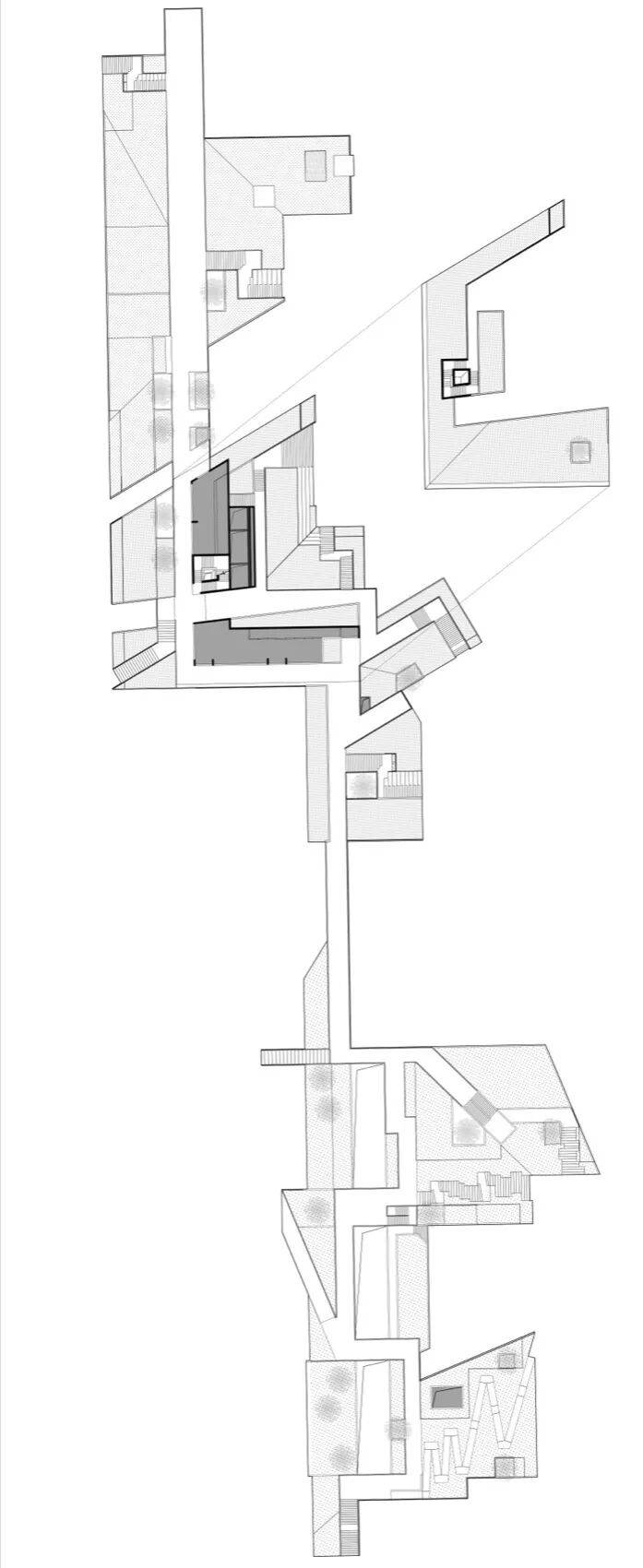

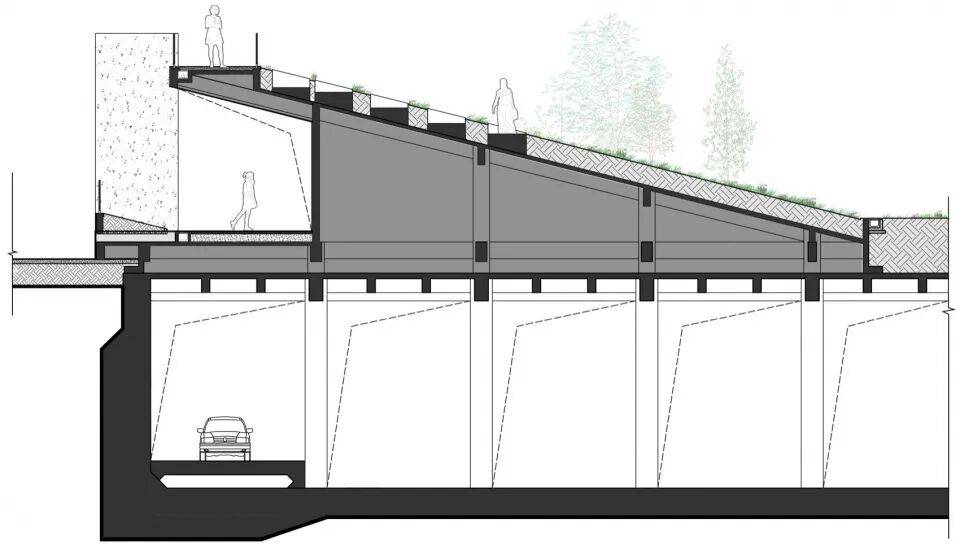

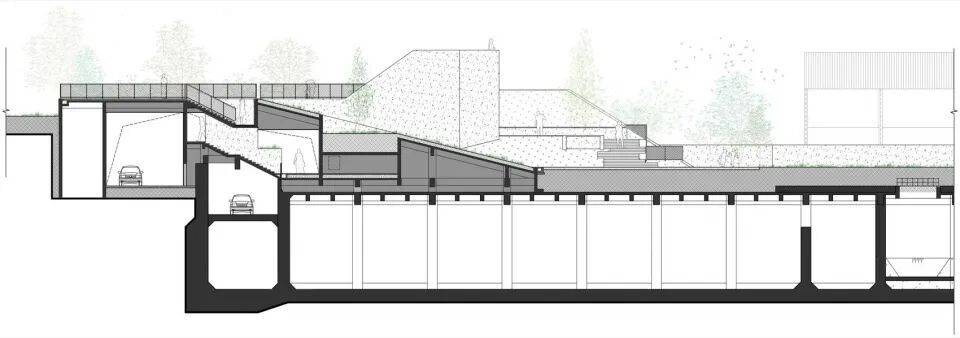

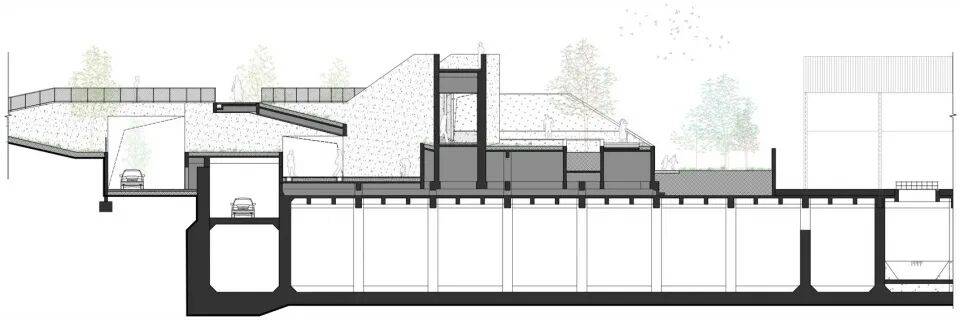

© 张超  © 董博儒  © 张超  © 张超  © 张超  © 张超  © 董博儒 在深圳环西丽湖绿道蜿蜒的脉络中,百旺村南侧曾是一片被围栏紧锁的“失落之地”——约4公顷的土地,其下深埋着肩负城市水管理重任的径流调蓄池与初雨调蓄池。基础设施的硬性需求将其定义为纯粹的工程用地,阻隔了人与自然的亲近,也切断了村落与绿道的连接。白芒拓印项目的诞生,正是对这片场地的一次深刻唤醒与诗意再造。我们的设计核心在于:破除藩篱,构建开放共享的公共空间;巧用立体复合策略,于基础设施之上“拓印”出自然野趣的大地景观;以“白芒”为意象,重新诠释场地记忆,并编织起村落与绿道的崭新纽带。  ▲项目概览© 董博儒 破界重生:从封闭的基础设置到开放的公共空间 设计首要解决的,是场地封闭性的根本矛盾。我们大胆突破了传统基础设施用地单一、隔离的固有模式。通过精密的立体分层与空间复合,巧妙地将原本被围栏封闭管理的调蓄池设施“包裹”于新的公共空间系统之下,其中最为复杂的是调蓄池上部的管线处理,我们通过小网格架空夹层的导入巧妙的化解了矛盾,并有效地控制住了荷载增量。  ▲鸟瞰© 董博儒   ▲项目周边环境©张超 这不仅确保了基础设施功能的正常运行,更一举释放了宝贵的4公顷地表空间,使之从不可进入的工程禁地,转变为市民可自由漫步、休憩、活动的活力公园。这是一次基础设施公共化的成功实践,为高密度都市区类似用地提供了积极的范式。  ▲顶视图© 董博儒 立体编织:匍匐大地的路径与漂浮的田野 释放出的地表空间,我们构想为一片低干预、低维护的生态化大地景观。设计的精髓在于一条匍匐于大地之上的立体路径系统。它并非生硬的空中走廊,而是如同从土壤中自然生长出的柔和飘带,轻盈地起伏、转折、抬升。路径系统穿梭于精心恢复的自然生境之间,时而贴近地面,邀请人们触摸草叶;时而微微抬升,提供眺望远山村落的独特视角;时而汇聚成开阔的平台,成为观景、集会的核心节点。路径之下,是尺度适宜的林下活动空间和生态修复区域;路径本身,则成为引导视线、组织流线、串联体验的活力脉络。  ▲轴测分析图© 同济原作工作室  ▲被释放出的地表空间©董博儒   ▲立体路径© 张超  ▲立体路径近景©张超 白芒意象:场地记忆的景观转译 场地历史上曾有“白芒”之称,这为我们提供了宝贵的灵感源泉。设计摒弃了繁复的人工雕琢,着力于场地特征的再呈现。我们选择了以芒草作为核心的景观语言。不同品种、高度、质感的芒草,狼尾草、细叶芒等,大面积丛植于“漂浮田野”及周边缓坡上。它们随风摇曳,四季变幻色彩(春绿、夏盛、秋金、冬褐),形成极具辨识度的、充满野性与诗意的“芒海”景观。“白芒拓印”之名由此而来——这不仅是对地貌特征的呼应,更是对场所精神的重塑与延续。茂盛的芒草不仅营造了独特的视觉体验和生态效益,其低维护的特性也高度契合场地的可持续需求。  ▲白芒生成分析© 同济原作工作室   ▲场地绿化© 张超   ▲“芒海”景观©董博儒 村落牵引:缝合边界,激活边缘 项目地处村落边缘与绿道交界点,设计肩负着缝合城乡肌理、激活村落边界的使命。立体路径系统有意识地延伸、渗透,面向村落方向开放,设置便捷的入口和视线通廊。路径上的观景平台成为村民与市民共享的“前厅”,眺望村落烟火,也回望绿道风光。设计中融入的休憩设施、小型活动场地,都鼓励着村落居民将其视为日常生活的自然延伸。绿道不再仅仅是穿行而过的通道,百旺村也不再仅仅是绿道旁观者,两者通过这个核心节点实现了有机互动与价值共享。  ▲活动场地© 张超  ▲骑行驿站© 张超   ▲孩子们在建筑间玩耍© 董博儒   ▲楼梯结构© 董博儒(上),张超(下) “白芒拓印”节点设计,是一次对都市边缘基础设施用地潜力的深度挖掘与创新实践。它成功地将封闭的技术性场地转化为开放共享、充满自然野趣的公共空间。通过精妙的立体复合策略,在尊重并保障基础设施功能的前提下,“拓印”出以芒草为灵魂的大地艺术景观,生动演绎了“白芒”的历史意象。匍匐蜿蜒的立体路径,如同大地的脉络,不仅编织了丰富的空间体验,更紧密缝合了百旺村与环西丽湖绿道,激活了城乡交界地带的公共生活。这个项目,是关于记忆、自然、基础设施与社区活力的一次和谐共鸣,为都市生态修复与公共空间营造提供了一个诗意而务实的样本。  ▲改造前后对比© 同济原作工作室 项目图纸  ▲总平面图© 同济原作工作室 ▲一层平面图© 同济原作工作室  ▲一层平面图© 同济原作工作室 ▲东立面© 同济原作工作室 ▲西立面© 同济原作工作室  ▲1-1剖面© 同济原作工作室  ▲2-2剖面© 同济原作工作室  ▲3-3剖面©同济原作工作室 ▲4-4剖面© 同济原作工作室  ▲5-5剖面©同济原作工作室 ▲6-6剖面© 同济原作工作室 ▲7-7剖面© 同济原作工作室 ▲8-8剖面© 同济原作工作室 ▲9-9剖面© 同济原作工作室 ▲10-10剖面© 同济原作工作室 ▲11-11剖面© 同济原作工作室 项目名称:深圳市南山区环西丽湖绿道白芒拓印空间节点设计 主创设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司原作设计工作室 主创建筑师:章明、张姿、秦曙 建筑及景观设计团队(方案及初步设计):羊青园、王天晓、李雪峰、王佳艺(实习)、王雨晴(实习)、魏天崎(实习)、刘佳琳(实习)、杨恩鉴(实习) 结构设计顾问:陈泽赳、王瑞 项目地点:广东省深圳市南山区环西丽湖绿道(碧道)与沙河西路交叉口东40米 用地面积:41417㎡ 建构筑物总面积:2536㎡ 建设单位:深圳市南山区工务署 代建单位:华润置地有限公司 深化设计单位: 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(程智鹏,陈岚,欧阳靖源,党超,陈燕芳,高杨,王国栋,刘颂良,张文杰,王霞,王超,陈腾飞)(设计总包、景观施工图设计) 柏涛国际工程设计顾问(深圳)有限公司(刘红星、林超伟、吴昀泽、方飞虎)(结构施工图设计) 深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司(建筑:李慧慧、范金健;电气:卢勇;给排水:赵运芬、李春光;暖通:吕权龙、陈培智;室内:黄志军)(建筑、设备和室内施工图) 摄影师:张超董博儒(DONG建筑影像) |

|