| 527801728 | 2025-11-05 21:11 |

|

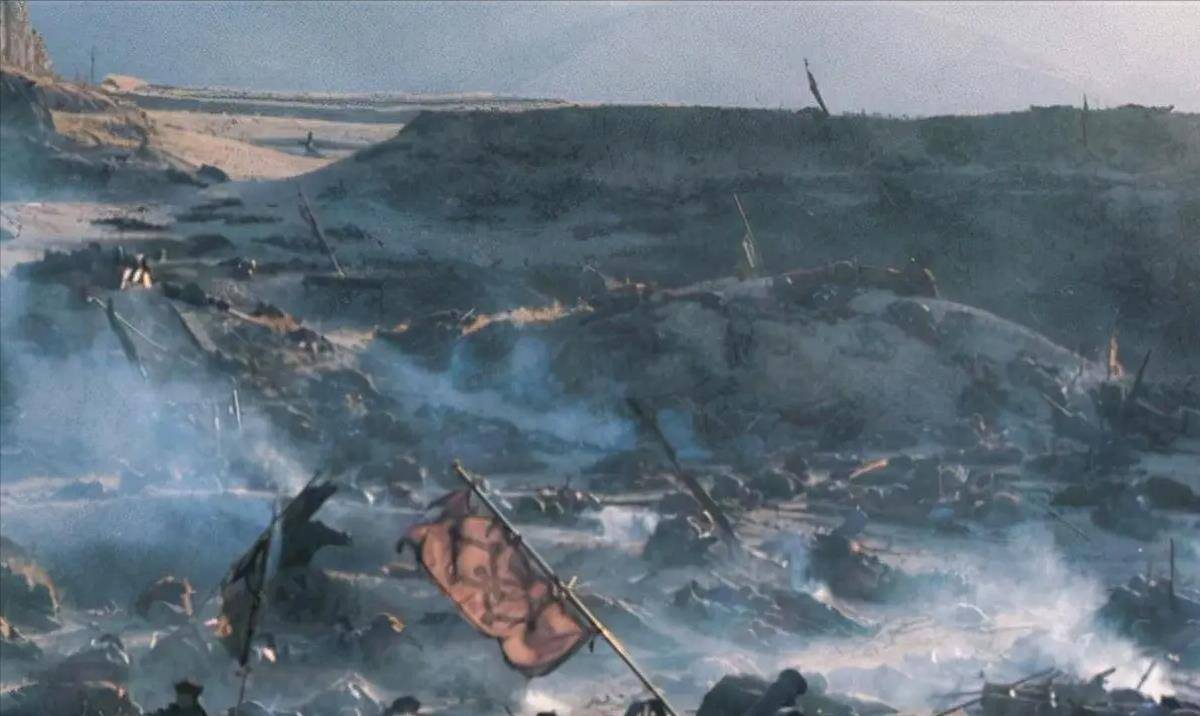

历史总是向前发展的,但朝代的更替常常是血腥而惨烈的。几乎没有哪个朝代的更替是通过和平方式完成的,战争和动乱几乎成为了常态。百姓的生活在战乱中变得苦不堪言,士兵们每天都处于生死存亡的危险中。在这样的环境中,许多忠诚的将士为国捐躯,成就了他们的英雄伟业。然而,这些英雄却往往因为忠诚而遭遇连累,许多无辜百姓在战争的乱象中丧命,惨遭杀戮。  这样不为人知的历史真相,许多都随着时间的推移被遗忘,证据被销毁,最终成为无人问津的过往。然而,有些历史的秘密,在岁月的掩埋下,依然被揭示出来。比如,明朝末年,当清军入关攻占扬州后,扬州发生了一场惨绝人寰的大屠杀,这段历史直到百年之后才被揭露。  明末的昏庸与战乱  明朝末年,朝政腐败,统治者奢侈荒淫,不理百姓疾苦。国库空虚,民生困苦,明朝的灭亡已经是大势所趋。崇祯皇帝继位后,虽然想要扭转局势,却因为盲目且残酷的政策加速了朝代的灭亡。为了树立威严,崇祯屠杀了许多忠诚的大臣和有功的将士,他的“宁可错杀一千,不可放过一个”的残酷政策,导致了许多无辜忠臣的死亡,甚至让朝中许多有才之士心生畏惧,导致政权的孤立与腐化。  正是这种专制和误国的管理,最终让许多起义军有了反抗的机会。各地的农民起义爆发,许多原本忠诚于明朝的大臣和将领纷纷投降,最终导致了朝廷的全面崩溃。  忠诚将领的奋力抵抗  然而,在这场动乱中,依然有许多忠诚的将领,他们誓死捍卫国家,即使知道大势已去,也绝不选择投降。扬州防守将领史可法便是其中的典型。他带领着不到一万的兵力,迎战清军十万大军,坚守城池十天十夜。尽管战力悬殊,且没有任何外援,史可法和他的士兵们依然死守不退,展现出非凡的忠诚与英勇。  史可法的名言“人在塔在”表明了他绝不屈服的决心,他宁愿战死沙场,也绝不投降。面对绝对的敌军优势,史可法依然带领军队进行顽强抵抗,用自己的生命捍卫了自己对国家的忠诚。  惨无人道的大屠杀  然而,史可法和他的将士们虽然英勇抵抗,最终还是未能抵挡住强敌的进攻。清军占领扬州后,并没有对这座城市的人民表示任何同情,而是展开了极其惨烈的屠杀。他们在扬州城内肆意抢劫,焚烧村庄,甚至对无辜百姓实施残忍的杀戮,数以万计的百姓在屠杀中丧命。  这场屠城持续了十天,清军不封刀,最终屠杀了80万无辜百姓。由于扬州守军的顽强抵抗,清军在胜利后将愤怒全部发泄在无辜的百姓身上。许多妇女被侮辱,老人和孩子惨遭杀害,街道上到处都是尸体,血流成河。  尽管这场屠杀令人发指,但当时的历史证据几乎被销毁,清军在离开后纵火烧城,整个事件的真实情况没有被公开。直到百年后,孙中山在国外发现了《扬州十日记》,才揭开了这段不为人知的历史真相。  历史的警示  这段历史不仅让我们痛心,更提醒我们:“百姓兴,则国兴,百姓苦,则国苦。”一个国家的兴衰,最终取决于其统治者是否能够关心百姓的生死。如果统治者不为百姓着想,只顾自己的私利,最终迎接的只能是灭国的命运。历史是无法逆转的,历史的潮流会将那些昏庸无道的统治者抛弃,替代他们的,将是一个更有远见、更关心民生的领导者。  |

|