| huozm32831 | 2025-11-06 20:10 |

|

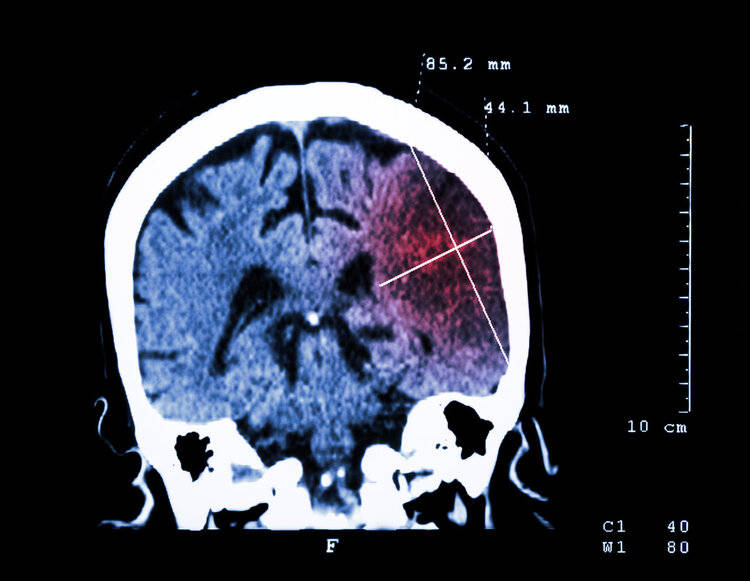

清晨,72岁的王阿姨买菜回家后感到头晕,右手有些发麻。她以为是累着了,躺下休息会儿就好。 午睡醒来后,王阿姨发现自己连水杯都端不稳,走路时右腿直打晃。见休息也不能缓解,王阿姨心生不妙,赶忙让老伴带着她医院。送医后,CT显示她已突发大面积脑梗。  随着气温下降,脑梗发病率升高,每年这个时候,医院里因脑梗住院的患者明显增多。据北仑区人民医院(浙大一院北仑分院)统计,仅三天时间该院就收治了20余例脑卒中患者。 一、注意!即将迎来脑梗高发季 2025年10月,《中华医学杂志英文版》中发布了一篇来自武汉大学宇传华教授团队的最新研究,报告中提到近30年来,我国脑梗新发数据持续上升,预计至2040我国缺血性卒中发病依然持续保持上升趋势。  尤其是最近气温下降,低温环境下,血管受冷收缩,本能痉挛,同时血压也容易上升,对于本身就有3高、血管硬化和斑块风险的老人,随着低温延缓血液流速,血液粘稠度也会上升,更容易引发脑出血或脑缺血,甚至脑卒中风险。 临床中,脑卒中较高发于有高血压、糖尿病、动脉硬化等基础疾病的患者,在新发病例中年轻化趋势也越来越明显,因为工作压力、久坐、不良生活习惯影响,中青年人也逐渐成为中风新高发群体。  二、出现3种不适别硬扛 脑梗是危害性非常大的疾病,一旦发病患者脑部极易受伤,而且大多数患者都会出现不同程度的后遗症,严重可能导致偏瘫。所以临床认为脑卒中干预时机很关键,一般发现的越早干预效果越好,因此尽早识别卒中的症状就显得很重要了。 对此上海交通大学医学院附属第九人民医院神经内科主任医师苏敬敬提醒,脑血管出现堵塞时,不少患者会出现“小中风”表现,又称短暂性脑缺血发作。 短暂性脑缺血发作其实指的是大脑出现缺血,但并没有维持很长的时间,患者一般可以自行恢复,而且不会有后遗症。 一项长达66年的研究曾指出,有1/3的人在短暂性脑缺血发作之后,出现了脑梗,因此有头晕、眼花和舌头不转等情况,要高度重视,一旦发生短暂性脑缺血及时就医很关键。  此外,脑梗发生前,以下这3种征兆也很常见,如果发生一定要引起注意: 1、口歪嘴斜、吐字不清 出现脑供血不足时,由于面部神经与脑部神经联系较紧密,因此也会受影响导致面部发麻,或出现一侧面部表情不协调等情况,呈现出口眼歪斜、控制不住的流口水等;此外舌头神经也会受牵连,导致舌部无法正常活动,甚至舌头功能失常,出现发麻、发硬、吐字不清等情况,这些症状都可能是脑梗早期信号,需要及时警惕。  2、肢体无力 脑梗发生前,患者还可能出现身体一侧无法控制,或者乏力、无法保持平衡,走路拖沓,伴随麻木感,皮肤触觉不灵敏等症状,一般会持续几分钟甚至几小时,然后再次发作。 3、一过性黑矇 脑梗的典型信号之一,患者可能出现眼前一黑,或者视物模糊、缺损甚至失明,一般持续几秒或几分钟就会自行恢复,有的人还会出现黑色遮挡、重影等情况。  三、远离脑梗,保持5个好习惯 可能很多人觉得脑梗离自己的生活很远,但实际上脑梗的发生和我们生活习惯紧密关联,想要预防脑梗,以下5个生活好习惯劝你赶紧做好。 1、保持适量运动 运动不仅可以强身健体,还有助于改善血液循环,日常可以每周保持150分钟以上的中等强度运动,让身体充分动起来。 尤其多保持四肢活动,像手部运动可以刺激大脑皮层运动区,提升大脑反应力,让大脑思维更敏捷。跑步、骑车等腿部运动还可以提高大脑兴奋度,增强心肺功能,改善血液循环,让大脑有充足的血氧供应,此外多用脑、勤思考,多表达沟通,也可以提升大脑灵活度,预防可能的脑梗风险。  2、少吃高油高糖饮食 像日常生活中炸鸡、烤肉、火锅、煎制食品往往含有大量的油脂,这些饱和脂肪大量摄入后会引起血脂水平异常,增加血液粘稠度,进而影响血液循环和血管堵塞风险。此外高糖食物也不宜多吃,糖分会转化成脂肪堆积在人体中,引发血糖升高和血管内皮损伤风险,像蛋糕、奶茶等甜品中又是反式脂肪大户,吃多了血液粘稠度也会上升,进一步增加血管堵塞风险。 3、秋冬做好保暖 尤其是最近秋冬季节,气温慢慢转凉,要学会做好保暖工作,避免身体受冷,引起血管收缩,增加血管堵塞风险,适时添衣防寒也很重要。  4、早睡少熬夜 作息不规律,或者长期熬夜,睡眠不足会增加动脉斑块脱落风险,同时血管炎性细胞数量也会大大提升,损伤血管健康,引发动脉粥样硬化风险,而这也是导致脑梗的高危因素,因此保持良好作息,少熬夜也是预防脑梗重要措施。 5、情绪稳定 不良情绪虽然看着没有杀伤力,但长期消极情绪也会引发自主神经功能紊乱、血压异常、血管收缩变窄等情况,严重还可能引起皮质醇含量增高,造成动脉硬化,甚至脑卒中风险。因此,日常要自主调节好情绪问题,尽量保持健康积极的一面面对生活。  总的来说脑卒中预防离不开生活习惯的调整,发现自己也有上述潜在问题,尽早改掉,养成健康的生活方式都很重要。  一、为什么脑供血不足会有“面部暗示”? 要理解面部信号的来源,得先知道大脑的“供血网络”。大脑虽仅占体重的2%,却需要消耗全身20%的血液来维持正常运转,其血液供应主要依赖颈动脉系统和椎-基底动脉系统。颈动脉负责为大脑前部供血,椎-基底动脉则滋养脑干、小脑和部分大脑后部。 当这些血管因动脉粥样硬化(血管内壁堆积脂质斑块)、血栓形成或颈椎骨质增生压迫等原因发生狭窄时,脑部某些区域的血流会减少,导致局部神经细胞因缺氧、缺营养而功能受损。 面部神经和肌肉的活动,正是由大脑皮质、脑干及颅神经共同调控的。例如,面神经(第七对颅神经)从脑桥发出,分支支配面部表情肌,控制微笑、皱眉等动作;动眼神经(第三对)负责眼睑开合和眼球上下、内转运动。 三叉神经(第五对)则传递面部皮肤、黏膜的感觉信息。当脑供血不足累及这些神经核(位于脑干)或其传导通路时,面部肌肉的运动协调性、感觉灵敏度或眼球活动范围就会出现异常,形成我们肉眼可见的“信号”。 简单来说,面部是大脑的“镜子”——当脑部供血出问题时,面部会通过肌肉僵硬、感觉异常或眼球运动障碍等表现,“反射”出脑内部的病变。这种“镜像”关系,正是我们识别脑供血不足的重要依据。  二、面部4个“暗示”,不要忽视! 1.单侧嘴角下垂、流口水 刷牙时一侧嘴角漏水,说话漏风,笑时面部不对称,甚至睡眠中单侧流口水,可能是脑供血不足导致脑干或皮质脑干束缺血,影响面神经核(位于脑桥)的功能。与周围性面瘫(如贝尔氏面瘫,表现为双侧额纹消失、眼睑闭合不全)不同,中枢性面瘫仅影响下半面部肌肉(如嘴角、鼻唇沟),上半面部(如额头、眉毛)运动通常正常。 2.眼睑下垂、眼球活动受限 单侧上眼睑下垂(像没睡醒),眼球无法向上、向下或向内转动,看东西重影,可能是后交通动脉瘤或脑干梗死压迫动眼神经,导致其支配的眼睑提肌和眼球运动肌功能障碍。若伴随剧烈头痛、呕吐(提示颅内压增高),需立即就医排查动脉瘤破裂出血,这是危及生命的急症! 3.面部麻木、刺痛 单侧脸颊、嘴角或舌尖有蚂蚁爬行感、针刺感,持续数分钟至数小时,可能是脑皮质或脑干缺血影响三叉神经核,导致感觉传导异常。与牙周炎不同,脑供血不足的麻木范围更广(可能累及半侧面部),且无局部红肿、热痛或牙齿松动。 4.突发口齿不清、语言混乱 说话含糊(像含着热土豆),无法表达完整句子,或理解他人语言困难,可能是大脑优势半球(通常为左脑)的布洛卡区(负责语言生成)或韦尼克区(负责语言理解)缺血。美国心脏协会统计显示,语言障碍是脑梗前驱症状中发生率最高的(78%),且女性因激素水平波动更易出现。  三、如何与“普通疲劳”区分? 很多人会把面部异常归为“没睡好”“压力大”,但脑供血不足的信号有3个特点,可帮助我们快速鉴别: 突发性:症状在数秒至数分钟内突然出现(如刷牙时嘴角突然下垂),而疲劳导致的面部僵硬是渐进的(如长时间低头后颈部酸痛引发的面部紧绷感)。 单侧性:通常只影响一侧面部(如左眼下垂+左嘴角歪),疲劳引起的面部不适多为双侧(如熬夜后双眼干涩、两侧脸颊发紧)。 短暂性:TIA的症状通常在24小时内完全恢复(但可能反复发作),而疲劳引起的症状休息后即可缓解,且不会反复出现同一侧的异常。 通过观察症状的“突发、单侧、短暂”特征,我们能更准确地识别脑供血不足的信号,避免延误治疗。 |

|