| huozm32831 | 2025-11-07 15:27 |

|

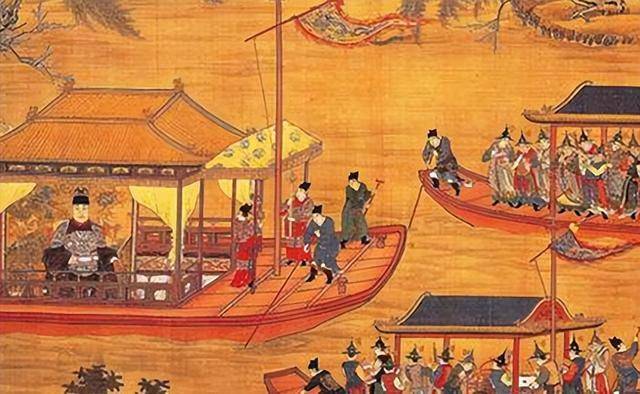

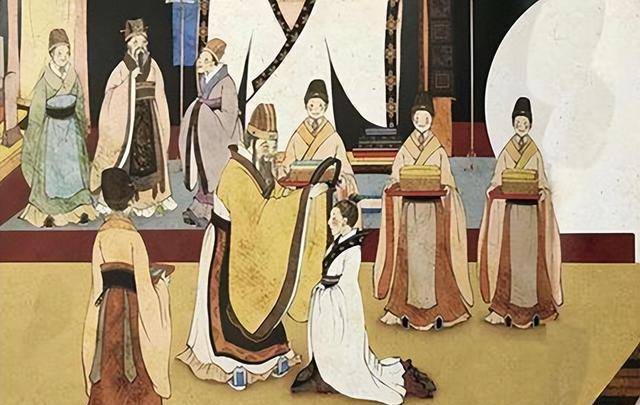

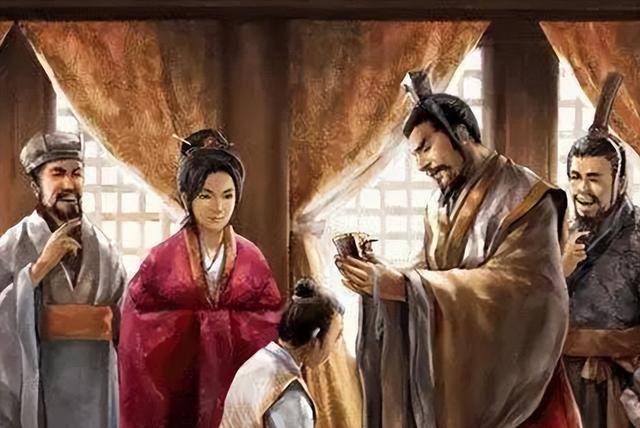

作为四大文明古国之一,中国的传统礼仪和文化一直保留得较好,且具有独特的民族特色。这些富有民族气息的传统文化,正是我国古老文明的体现,一直以来都是我们文化的标志。  然而,随着时间的流逝,一些古老的传统文化逐渐消失,或被人遗忘,或被其他事物所替代。曾经辉煌的文化结晶,最终消失在人们的视线中。 其中,冠礼就是一种逐渐消失的传统礼仪。那么,冠礼是何时开始消失的呢?它是近代逐渐消失的,还是从古代便开始消失的呢?  冠礼的传承与起源: 在了解冠礼何时消失之前,我们首先需要了解冠礼的起源和它成为主流礼制的过程。 1. 明朝的“四大礼” 冠礼的确切起源已经无从考证,但我们可以确认,冠礼属于《周礼》中的一种礼仪,是孔子一直追求恢复的礼制组成部分。  在春秋战国时期,由于礼乐崩坏,礼仪的作用逐渐减弱,对人们的影响也越来越小。所以,那时的冠礼并不被重视。毕竟,当时百姓连温饱都成问题,其他的礼仪自然排在了后面。 直到大一统的王朝统一,中原地区的人民生活逐渐富足,各种礼仪才开始恢复。冠礼也因此开始复苏。到了明朝,礼仪管理归礼部,礼部的官员面对一本厚厚的礼仪书,不知道如何选择哪些礼仪来恢复。经过深思熟虑,最终决定保留明朝最重要的“四大礼仪”,即冠礼、婚礼、葬礼、祭礼。 因此,明朝是冠礼达到巅峰的时候,不仅皇室推崇,民间也十分盛行,成为当时的主流文化。这便是冠礼的来源与巅峰时期。 2. 被辫子取代  那么,冠礼为何逐渐消失呢? 在明代,冠礼作为“四大礼”之一,成为主流文化,风头一时无两,恐怕没人预料到它会逐渐消失。然而,到了明末清初,冠礼开始慢慢消失,原因之一就是“竞争对手”的出现,那就是“金钱鼠”辫子。 清朝取代了明朝,在中原建立了新的帝国。满清的文化和习俗随之传入,最为重要的变化之一就是“易发”。他们将原本的“冠发”改变成了满清独有的“辫子发”。 随着发型的改变,原本的冠礼也自然被满清的成人礼所取代,冠礼这种独特的成人礼逐渐消失了。  当然,冠礼的消失并非完全因为清朝的“易发”,但发型的改变确实是冠礼消失的一个重要原因。实际上,冠礼的消失更多是因为满清文化与中原文化融合后,逐渐被其他文化所取代。 不受欢迎的冠礼:  虽然冠礼在清朝才完全消失,但实际上,冠礼在明朝并不十分受民间百姓欢迎。可以说,明朝的冠礼存在着明显的两极分化。 1. 深受皇家喜爱的成人礼 尽管冠礼被列为明朝的“四大礼”之一,但最为重视的还是皇家,而民间百姓并不太看重它。这也说明,设立“四大礼”的标准,应该主要参考了皇帝的意愿。 那么,为什么冠礼在皇家如此受青睐呢? 对于皇室来说,冠礼象征着皇子或皇女成年,意味着他们的政治权利得到提升。在古代,皇子一旦成年的话,就能获得相应的封赏和政治权力。这对皇子来说是巨大的诱惑,因为只有获得政治地位和权力,才能确保自己过上优渥的生活。如果皇子在成人礼上得不到足够的政治支持,那么他的前途可能会非常黯淡。 特别是太子,作为未来帝国的继承者,太子的成人礼不仅意味着他长大成人,更标志着他能够参与管理帝国,为接掌国家做好准备。可以说,太子的冠礼除了庆祝他长大成人,还具有巨大的政治象征意义,是一场宣告帝国未来主人登场的政治秀。 因此,太子的冠礼特别隆重,除了选择一个良辰吉日外,皇帝、文武大臣、三公等朝廷要员都会出席,为太子送上祝福。加冠礼仪也非常复杂,包含“三加冠、一祝醴”,其中的祝词和加冠人选早在很久之前就开始精心挑选。 可见,皇子或太子的成人礼,从他出生开始就开始了漫长的准备,直到冠礼结束才算完成。  相比之下,这些皇室礼仪早已超越了单纯的庆祝意义,成了一种政治手段。例如,如果太子的冠礼上皇帝未能亲自到场,那么众人便会猜测是否皇帝对太子有所不满。 此外,皇家对冠礼的重视,还因为文化传统的延续。正如我们所说,冠礼源于周礼,一代代传承下来,代表了朝廷的正统性。在中国,父母往往寄托着希望,冠礼也象征着男子的成长与父母的期望。无论社会阶层如何变化,冠礼都是文化传承的重要象征。 2. 劳民伤财的冠礼 尽管冠礼在皇家备受推崇,但在民间却并不受欢迎,甚至可以说是遭遇了失败。  民间的冠礼和皇家有相似之处,比如选择吉日、祭祖、摆桌宴请亲朋好友,甚至选德高望重的人主持加冠仪式。然而,民间的冠礼并没有那么隆重,很多家庭的举办过程也充满困难。  其中最重要的原因便是花费。冠礼所需的“冠”是需要专门制作的,普通百姓根本无法承担这些费用。其次,加冠仪式往往需要举办酒宴,邀请亲友参加。而对于许多古代家庭来说,生活困苦,食物供应有限,甚至一年才吃上几顿肉食,冠礼的举办对他们而言无疑是一个巨大的经济负担。 此外,冠礼的开销甚至可能相当于一个普通家庭几年的收入。而由于古代儿童死亡率较高,很多家庭还会有多个孩子,所以冠礼的开销对许多家庭来说简直是一项劳民伤财的举动。  此外,民间并没有像皇家那样的政治因素。家族并无继承王位的需求,因此,民间对冠礼并没有太多重视,甚至会显得轻松随意。 当然,虽然民间的冠礼并不被重视,但并非完全消失。有记录显示,官员和一些豪族、士族会严格按照传统举行冠礼,只是可能根据经济情况做适当调整。普通百姓和商人则更倾向于将冠礼与婚礼结合,认为结婚就是孩子成人的标志。 可以说,明朝的冠礼在不同阶层有不同的表现形式,然而总的来说,冠礼在民间与皇室之间存在着明显的分化。 总结:  通过明朝冠礼的演变,我们可以看到当时整个社会对冠礼的重视,同时也能看到民间冠礼的逐渐衰退和最终消失。由于时代变化,它逐渐被淘汰,并与其他礼仪融合,成为一种新的习俗,继续被后人传承与发扬。  冠礼的消失是历史的自然发展,许多被遗忘的传统也经历了类似的过程,最终在历史的长河中留下了痕迹。  如今,我们的传统文化与外来文化交织,许多人呼吁“抵制外来文化”,保留传统文化。然而,正是由于文化的包容性和同化性,中国的文化才得以不断繁荣。也许今天的许多礼仪已不再传统,但它们依旧带有鲜明的中国色彩。  |

|