| 姜谷粉丝 | 2025-11-08 12:56 |

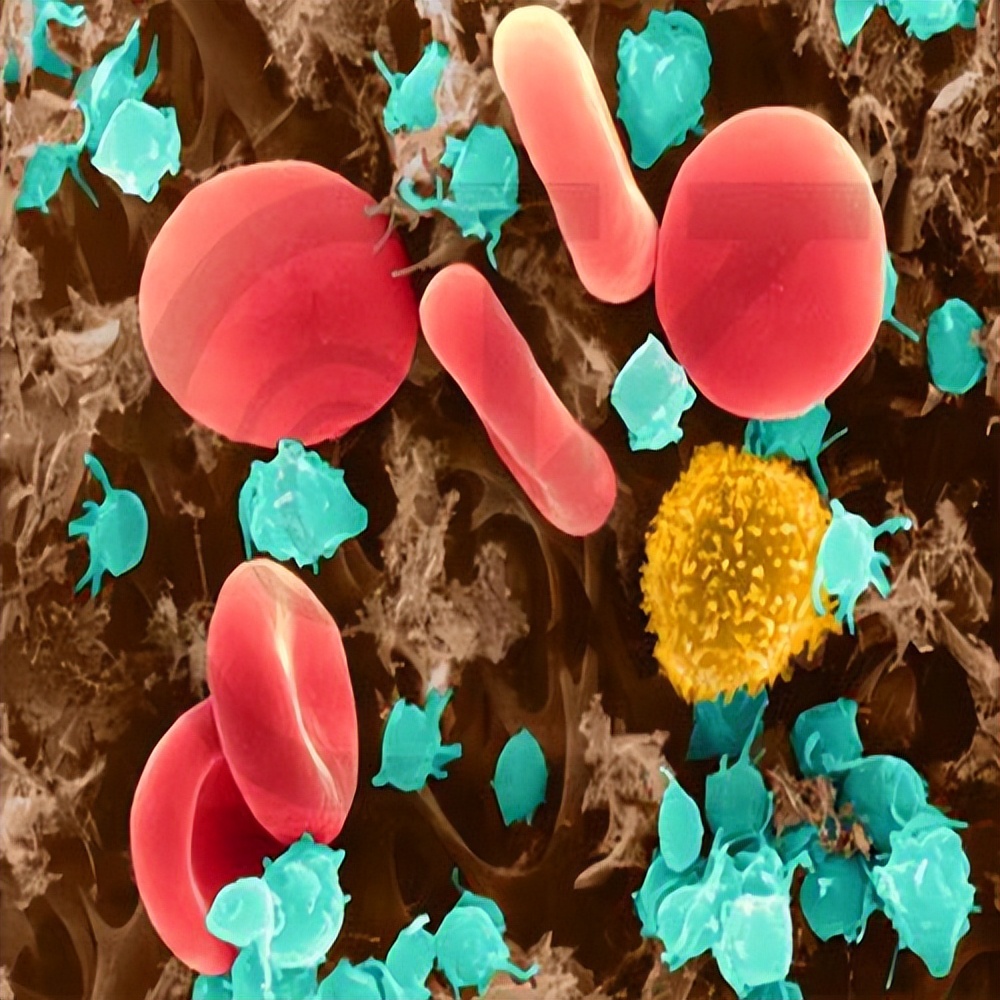

很多人吃洋葱,不是为了口感,而是为了健康。尤其是听说“洋葱能抗血栓”之后,不少中老年人餐桌上顿顿离不开它。但洋葱真有这么神?能不能抗血栓?每天吃多少才合适?是不是人人都适合? 今天我们就来好好掰扯一下这个“洋葱神话”,聊清楚它到底有没有抗血栓的本事,又有哪些人吃洋葱要慎重。  先说结论:洋葱确实含有一定的抗血栓活性成分,但没有传说中那么“神”。 洋葱中富含一种叫槲皮素(quercetin)的天然黄酮类物质,这种成分在多项研究中表现出一定的抗氧化、抗炎、抗血小板聚集能力。 某农业科学院食品与营养研究所的研究指出,洋葱中提取的槲皮素可通过抑制血小板活化,减少血栓形成的风险。此外,洋葱中含有一定量的有机硫化物,比如二烯丙基二硫(DADS),这类物质也被证实有助于降低血脂和抑制血小板凝集。  就是说,洋葱不是没用,但也不是万能。它确实有一定的辅助抗血栓作用,但不能替代药物,更不能当成“天然抗凝剂”。 虽然洋葱对大多数人来说是好东西,但并不意味着人人都能放心吃。以下这三类人群,食用洋葱需格外注意。 1. 消化道疾病患者 洋葱属于辛辣刺激食物,对胃肠道有一定刺激性。患有胃炎、胃溃疡、肠易激综合征的人群,食用洋葱后可能会加重胃酸分泌,导致腹痛、烧心、腹胀等症状。  特别是生吃洋葱,对肠胃的刺激更明显。如果真的想吃,建议适量煮熟后再食用。 2. 正在服用抗凝药物者 如果你正在使用华法林、阿司匹林或其他抗凝药物,那么吃洋葱时一定要注意。 因为洋葱本身也有轻微的抗凝作用,如果叠加药物效应,可能会增加出血风险。比如容易出现牙龈出血、皮肤淤青、月经量增多等。  这类人群如需长期大量食用洋葱,务必先咨询医生,调整剂量或监测凝血功能。 3. 过敏体质者 虽然洋葱不是传统意义上的高致敏食物,但它也可能引发过敏反应,尤其是对葱蒜类植物过敏的人。 轻则皮肤瘙痒、嘴唇红肿,重则可能出现呼吸困难、喉咙肿胀等过敏性休克症状,必须引起重视。  不是所有洋葱都抗血栓,不是随便吃都有效。吃对了,才有用;吃错了,反而伤身。 红洋葱vs白洋葱:选对品种很关键 研究发现,红皮洋葱中的槲皮素含量要高于白皮洋葱,尤其是靠近外层皮的部分活性物质更丰富。 所以如果你是奔着保健目的去的,红洋葱优于白洋葱。但要注意,最外层的干皮不宜食用,但紧挨着的几层建议别削太多。  生吃还是熟吃?答案出乎意料 槲皮素属于耐热成分,加热不会完全破坏它,但过度烹饪会使部分抗氧化物质流失。 轻微蒸煮或快炒是较好的方式。而生吃虽然保留了更多活性成分,但对胃肠刺激大,不建议空腹食用。 每天吃多少才合适?  《中国居民膳食指南(2022)》推荐成年人每天摄入蔬菜300-500克。洋葱作为蔬菜的一种,每天吃50-100克左右即可,不宜过量。 光靠吃洋葱就想防血栓?那你可真是想多了。 预防血栓,关键还是要改善生活方式: 多喝水:血液太黏容易形成血栓,尤其是早晨起床后,一杯温水很关键。 勤运动:久坐、久站是血栓的“温床”,每天保持30分钟以上的中等强度运动最理想。 控制三高:高血压、高血脂、高血糖,都是血栓的“推手”,必须严控。 戒烟限酒:尼古丁、酒精都会损伤血管内皮,增加血栓风险。  洋葱可以作为饮食中的辅助保健食材,但想要真正降低血栓风险,必须全方位管理健康。 在社交媒体平台上,常常能看到一些夸张的说法,比如“洋葱泡水喝,血管通了”、“生吃洋葱能化血栓”等,但这些说法没有足够科学依据支撑。 医学讲究证据,不能只听个别案例。洋葱不是灵丹妙药,它的确富含有益成分,但对于心脑血管疾病的预防,只是锦上添花,而非雪中送炭。  洋葱是厨房里最不起眼的食材,却承载着不少人的“健康期待”。它确实有一定的抗血栓潜力,但远没有传说中那么神奇。 吃对了,是保健;吃错了,是负担。 如果你本身没有严重疾病,想通过饮食调理身体,适量吃洋葱是可以的;但如果你属于特殊人群,比如胃不好、正在吃药、对葱蒜过敏,吃洋葱反而可能带来风险。 科学饮食,理性看待,别让“健康谣言”反而害了你。 |

|