| 527801728 | 2025-11-08 21:41 |

|

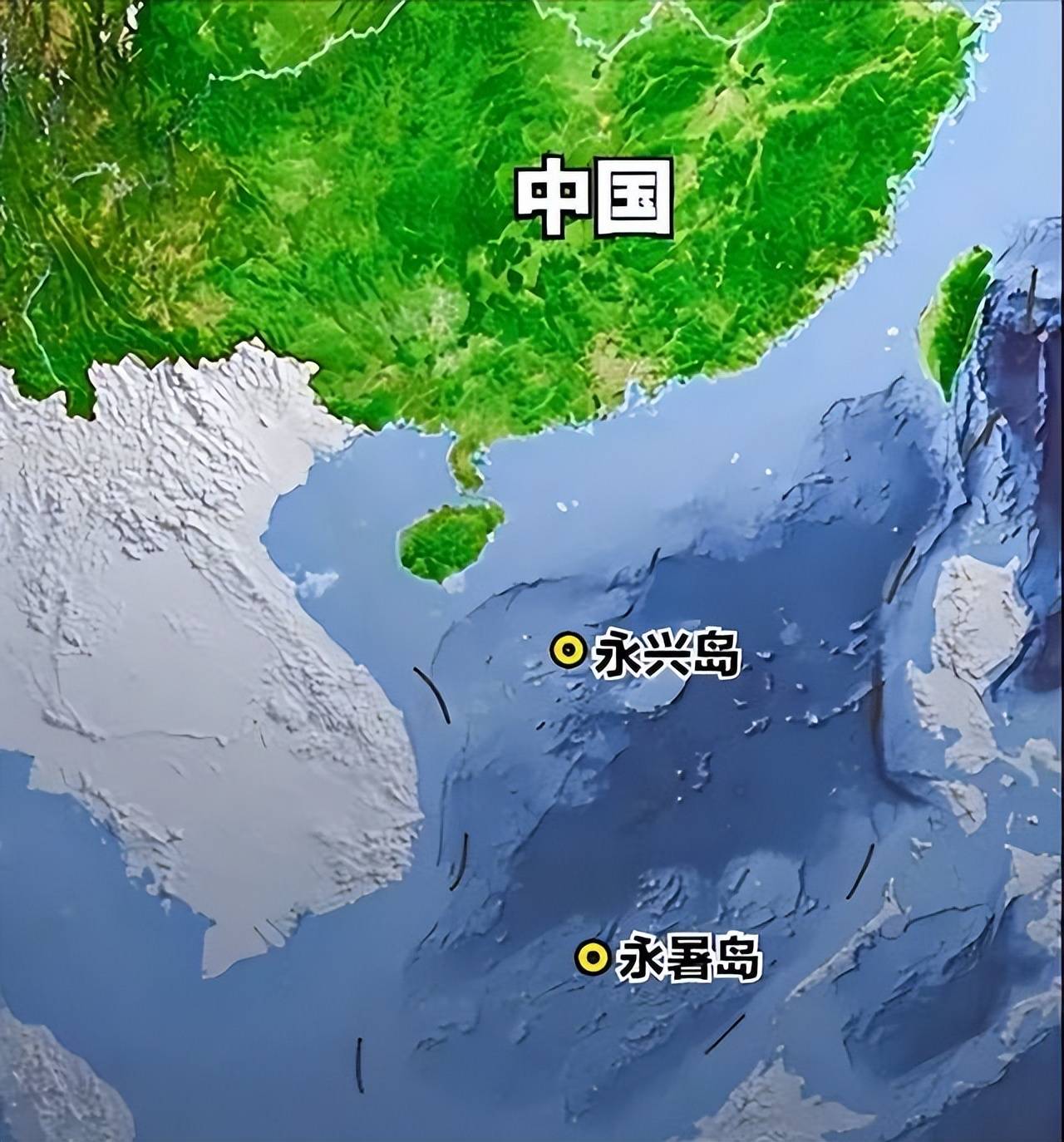

说起西沙永兴岛这块地方,很多人第一反应就是南海那点事儿,战略要地,寸土寸金。可谁能想到,这么个3.16平方公里的小岛上,居然能年产四万多斤西瓜。 听着就觉得不可思议,岛上土地紧巴巴的,还得腾地方给行政大楼、机场啥的,怎么就挤出空间种瓜了?其实,这事儿得从头说起。  永兴岛不是天生就这么肥沃的,早年它就是个光秃秃的珊瑚礁,啥都没有。1974年西沙海战打完,中国海军收复了整个西沙群岛,包括永兴岛,从那以后,岛上的建设才真正启动。 以前岛上就驻军和渔民,补给全靠船运,吃的喝的都得从大陆拉,蔬菜瓜果更是稀罕货。战士们天天啃罐头咸菜,新兵头几个月都得适应那种日子。海战后,部队进驻,开发建设一步步来,先是建营房、码头,然后才想办法搞绿化、种菜。 岛上气候热带季风型,高温高湿高盐高辐射,珊瑚砂地碱性重,种啥都难。可正因为条件苦,种出点绿色才显得宝贵。岛上人常说,树是岛礁的命根子,蔬菜就是战斗力。 这话不夸张,在那种环境下,没新鲜蔬果,身体扛不住,士气也低。早年岛上甚至就一个女医疗兵坚持下来,帮战士们治晒伤脱水啥的,那时候的医疗条件简陋得不行,全靠手头那点药。 时间一晃,到了2012年三沙市成立,永兴岛成了市政府驻地,从此基础设施大步往前走,海水淡化厂、污水处理站啥的都上马了。农业这块也跟上节奏,建起蔬菜大棚,引进技术,慢慢从自给自足转向小规模丰产。  西瓜这玩意儿,在岛上特别受欢迎,因为水分足,能解暑,还补钾补维生素,帮人扛高温出汗后的疲劳。岛上西瓜皮薄瓤红籽少,甜度比大陆高三成,游客吃一口就上瘾,说从来没尝过这么爆汁的。 产量高不是吹的,去年全岛瓜菜总产超四万斤,今年到七月底已经摘了一万斤,剩下两季还能再加两万斤。这背后,全靠本地气候和技术双管齐下。岛上年温常在30度以上,雨水足,阳光猛,西瓜从播种到熟只要60到70天,一年能收三茬。 别小看这周期短,它直接决定了产量。要是搁大陆,一年两茬都费劲,这里却能多一轮。种植面积就5亩,够紧的,但通过无土栽培和立体种植,单位面积产出翻倍。专家们调配营养液,用滴灌把水精准送到根上,避免盐分烧根。海水淡化水混着淡水,按比例给瓜藤喝,既省水又养地。 品种选的也是本地改良的耐盐碱型,红瓤西瓜,长势壮,果实饱满。整个过程,土壤先改良,混椰壳碎和有机肥,排水沟挖好,种子按进去盖薄沙,藤蔓爬架子上,工人天天巡,捏叶查虫,喷有机药。 采摘时叩瓜听声,刀一划就下来,轻轻松松装车。这样的操作,在高盐高辐射地儿,硬是把西瓜养得水灵灵的。说白了,这不光是种瓜,还在跟自然较劲,体现了人定胜天的劲头。 岛上农业从零起步,到现在月产万斤蔬果,基本自给,渔民自家小园一补,菜篮子稳稳的。芒果、香蕉、辣椒黄瓜啥的,也在试种,风味独特,要是规模起来,没准还能外销东南亚。永兴岛这模式,证明小岛也能玩转热带特种农业,潜力大着呢。  瓜田里的技术活儿:从土里刨出高产 永兴岛西瓜产量高,核心就在技术上。别以为岛上就靠天吃饭,那可不行,高温高盐的环境,搁谁都头疼。农业专家从大陆调来,带着热带生物技术研究所的方案,一步步攻关。 土壤是第一关,珊瑚砂碱性强,盐分高,直接种下去,根系就烧了。他们先翻地筛石,混入有机肥和椰壳碎末,提高保水保肥能力。排水系统也关键,挖沟排盐水,避免积涝。 品种选耐逆性的,红瓤西瓜适应海风,籽少汁多,营养翻倍。播种用泡沫块浸营养液,五天发根再移槽,无土栽培省地省力。立体架让藤蔓向上爬,5亩地顶平时10亩用。灌溉用滴管,海淡水混配,pH值调准,钾钙镁平衡,瓜长得壮实。 虫害靠有机喷雾,紫外线强就加遮阳网,辐射反射少。生长周期短,60天一熟,三茬连着来,七月高峰期一天摘几千斤。去年总产四万多,今年已万斤起步,预计超标。  蔬菜大棚四个,15亩总面积,水培无土并行,月产万斤不夸张。主管蔡大茂他们,优化配方,辣椒黄瓜产量稳,岛上千人,每人月均10斤鲜菜。渔民补自家园,基本不愁吃。这套技术,针对岛礁“四高”量身定做,节水30%,产量升50%。 专家雷乃波说,推广到南沙,能覆盖更多礁盘,自给率拉高。西瓜不光解渴,还补电解质,战士渔民吃着实惠。甜度高30%,游客反馈爆棚,一口下去汁水四溅。这样的农业,接地气又高科技,岛上人说,这瓜吃着像战略物资,养人又提神。  未来扩展水果区,芒果葡萄试种,风味因海风阳光独特,出口东南亚不是梦。永兴岛这小块地,硬是种出大文章,证明资源有限也能高效利用。想想看,3.16平方公里,挤出5亩瓜田,年产四万斤,平均亩产八千斤,搁大陆都算高产。 技术活儿干好了,自然条件就成助力。热带季风雨水足,阳光转化率高,西瓜糖分堆积快。专家们还搞土壤监测,实时调肥,避开台风季高峰播种,风险低。 采后冷链运大陆,保鲜期长,市场潜力足。这不光是产量事儿,还牵扯岛上生活质量。以前补给船晚到,菜价飞天,现在自产自销,稳定又便宜。 农业这块,成了永兴岛软实力的代表,游客来一趟,带走几斤瓜,边吃边聊岛上故事。说到底,高产靠的是实打实的创新,专家渔民齐上手,步步为营。这样的模式,值得其他岛礁学,南海诸岛绿化自给,就从这瓜田开始。  岛屿脉动:建设脚步与丰收节奏 2012年三沙市成立后,永兴岛变化最大,从渔村变首府,基础设施跟上趟。以前1998年上岛的渔民林健回忆,那时木板房漏风,缺水缺电,日子紧巴。现在多层楼起,学校诊所齐全,孩子读书看病方便。海淡厂日产万吨水,管网通岛,洗澡浇地不愁。 污水处理站跑起来,污水不入海,垃圾分类卡车拉走,环境整洁。卫星图上看,机场跑道长,机库足球场一应俱全,规划有序,像个小城。椰树羊角树抗风抗盐,沿路排开,绿意拉高地温降10度,住着舒坦。农业跟建设同步,大棚从2016年四个起步,水培黄瓜白菜先试,月产万斤奠基。 现在15亩扩展,西瓜主打,蔬果全覆盖,自给率75%。渔民小园补位,人均月菜10斤,营养跟上。林健他们家种辣椒,弯腰插秧覆土,收成自家吃。芒果树苗挖坑浇根,香蕉架子爬满,特色水果初具规模。产量稳,生活就好,岛上幸福指数年年升。  军事这头,永兴岛是南海枢纽,距越南岘港400公里,中转南沙关键。2025年5月,美国Maxar卫星拍到,两架轰-6K停跑道,旁有运-20和空警-500。 这是五年后轰-6K重返,实战布局明显。轰-6K半径3500公里,携鹰击-12导弹射400公里,长剑-20达2000公里,无加油盖南海全境、马六甲甚至关岛。 运-20航程4000公里,投补给快;空警-500相控阵雷达,追踪数百目标。三机协同,火力网密实。专家说,这部署低调威慑,维护海域稳定。岛上军事与民生并行,蔬菜瓜果养战斗力,绿植降辐射,岛宜居才守得住。以前七十年代荒芜,现在绿树成荫,建设者一代代接力。 永兴岛不光是战略点,还是活生生的家园,瓜产高是缩影,背后是实干精神。想想从海战到设市,50年光景,岛从礁变城,靠的就是一步一脚印。这样的脉动,让人觉得南海这片海,不止风浪,还有生机。  |

|