| huozm32831 | 2025-11-10 17:12 |

|

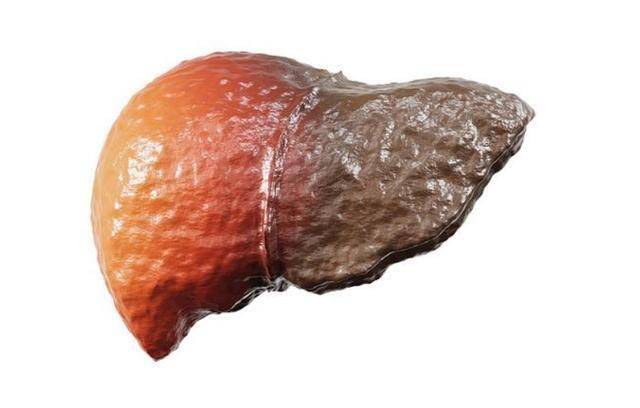

男人一过40,身体就开始闹小情绪。不是哪天睡不着了,就是突然心烦气躁了,早上汗出得跟洗澡一样,连曾经引以为傲的性能力都悄悄打了折。  这些变化不少人都觉得是“老了”,有人干脆以为是压力大导致的疲劳症候群,但其实,很多时候,这些表现,可能正是“更年期”在向男性打招呼。 一直以来,“更年期”这个词几乎是女性的代名词,谈到它,大家想到的总是女性的激素变化、情绪波动、月经紊乱等等,但医学上早就确认,男性也是会有更年期的,只不过表现不一样,节奏不一样,社会认知也严重滞后。 尤其是当男性出现睡眠障碍、情绪不稳定、频繁出汗心慌和性欲减退这几个问题时,很多人要么扛着不去理,要么乱补一气,想着吃点保健品、补点激素“回春”,结果弄巧成拙,反而带来更大麻烦。  1. 睡眠障碍 睡眠这事儿吧,年轻的时候好像真不当回事,打游戏打到凌晨也能一觉睡到中午。但随着年纪的增长,有些男士就会发现,晚上翻来覆去怎么也睡不踏实,一晚上醒三四回,天还没亮就莫名其妙醒来,再也睡不回去了。 偶尔这样还好,但一连几周、几个月都这样,人整个就蔫了。医学上来看,这很可能是雄激素水平下降导致的神经调节紊乱。男性到了45岁后,体内睾酮水平开始稳定下滑,到了50岁,已经下降了接近30%。 睾酮参与调控神经系统兴奋与抑制的平衡,一旦水平降低,大脑对“放松”的指令响应就变弱,自然就睡不好。很多人误以为自己是得了抑郁症,其实根源就在激素变化。  2. 情绪波动 再说情绪波动,以前可能刀枪不入的汉子,现在为了一点点鸡毛蒜皮的事就上头,要么特别暴躁,要么突然消沉,好像变了一个人。这些变化让家人看不懂,自己也懵。其实激素在这背后也有很大关系。 睾酮不仅关系到体力、肌肉,还影响大脑的情绪调节功能。当它慢慢减少时,情绪的韧性也随之下降,小刺激也容易爆发。而且,这种变化不是某一天突然发生的,而是缓慢持续的累积过程。时间一长,男人自己也察觉到“我怎么变得这么玻璃心了”。  可问题是,一旦误判为心理问题,去吃抗抑郁药、不停做心理咨询,却忽略了生理层面的根本因素,那就容易陷入治标不治本的怪圈。 3. 出汗、心慌 还有出汗和心慌,很多人一下子就联想到心脏病或者高血压。确实有可能,但在不少中年男性身上,这些症状背后的“幕后黑手”其实是内分泌的波动。临床上看到的案例不少,一查体检,心脏没大毛病,血压也正常,可就是经常出汗、胸口发紧、动不动就心跳加快。 这种情况下,如果伴有其他“更年期”特征,那就要考虑是否属于雄激素下降导致的自主神经系统紊乱。人在紧张、焦虑或激素调节异常时,交感神经兴奋增强,就会频繁出汗、心悸。简单说,就是身体自动调节系统“跑偏”了。  4. 性欲下降 说到性欲减退,不少男人讳莫如深,觉得说出来就是“不行了”。其实这不见得是“功能”问题,更多时候是激素水平影响了大脑对性刺激的敏感度,再加上长期睡不好、情绪低落,性欲自然也就跟着下滑了。 这种变化很多人归咎为“年龄”,但在一些医学调查中发现,50岁以上的男性中,大约有38%存在明显性欲下降的问题,其中超过一半与睾酮水平偏低有关。也就是说,激素的事,不是“你老了”的简单问题,是具体有指标、有干预空间的医学状态。  但问题在于,一些人不信科学,盲目吃各种补肾药、壮阳片,结果吃出了前列腺炎、肝功能异常,还觉得是“药效不够”,继续加量,那真是得不偿失。 有些医院打着“男性更年期综合治疗”的旗号,大张旗鼓推荐激素替代疗法,说得天花乱坠,但现实是,激素补充并非人人适合。像有前列腺增生、家族有前列腺癌史的男性,一旦贸然补激素,可能会刺激肿瘤细胞生长。 还有些人本身体质就对激素比较敏感,一点点外源性激素就可能扰乱整个内分泌平衡。医学界的共识是,只有在明确睾酮水平明显偏低、且临床症状明确影响生活质量的前提下,才考虑补充激素,而且过程要在医生严密监测下进行。  可问题是,一些人自己上网买药,或者看不靠谱的门诊,连个血检都没有就开始补,结果身体越来越糟,反而本末倒置。 男性更年期其实不像女性来得那么猛,变化也比较隐性,所以更容易被忽略。但正因为它不是突如其来的剧变,才更需要警觉。很多男人因为一开始没当回事,导致长期处于亚健康状态,整个人又懒、又乏、又烦,久而久之,工作效率下降,家庭关系紧张,甚至发展成焦虑症、抑郁症。 调查数据显示,在45-60岁之间,有近40%的男性存在不同程度的更年期综合症表现,但真正去医院系统检查并接受规范干预的人,不到10%。  不是大家不怕病,而是根本没意识到这是病。更糟糕的是,身边人也不理解,“一个大老爷们哪来的更年期”,这句话不知劝退了多少有自觉意识想要治疗的人。 讲到这,不得不说,社会对男性健康的认知确实还差一大截。不光是大众不了解,就连一些基层医生对“男性更年期”都缺乏系统培训。 不少人拿着激素水平报告去医院,医生也只是草草一句“正常范围内”,但其实很多“正常范围”只是大致区间,有些人即便在下限边缘,也早就出现了临床症状。这时候如果不结合具体情况分析,就会出现“数值正常,身体却很难受”的尴尬。而这类患者,往往最容易被忽视、被延误。  所以说,别小看了睡不好、情绪差、出汗心慌、性欲低这几个看似小问题,它们很可能是身体在用最直白的方式提醒自己“你需要关注一下自身变化了”。对男性来说,接受这个阶段不是退化,而是调整,才是关键。 不是每一个状态都需要激进干预,不是每一份疲惫都靠补药解决。更年期不是病,但它的表现一旦影响到生活,就值得科学关注。过度干预、乱吃药、盲目补激素,只会让问题越来越复杂。 每个阶段的身体都有它的规律和逻辑,男人也有自己的“节奏”。知道自己的节奏,理解身体的信号,用对方法处理,而不是一味蛮干、硬抗,才算是对自己真正负责。  别一味死扛,也别乱折腾,认清现象,接纳变化,必要时去专业医院系统检查,才是对自己和家人最稳妥的交代。 42岁的老林,是一位典型的“酒桌中坚”。外企经理,平日里不乏应酬,最长的一次,连着三天喝了十几杯。 直到有一天,体检单上那串醒目的肝功能指标把他吓了一跳,谷丙转氨酶超标近78%,医生当场拉低了脸色:“再这么喝下去,后果难料。”那一刻,老林做了个决定-戒酒。但附近朋友都在笑:“不喝酒还能活出花样?”  身边的质疑,老林并没有放在心上。他坚持戒酒,三个月之后,体重竟然轻了6公斤,困扰多年的“啤酒肚”变成了小平坦;睡眠好转,晨起再没口干舌燥。 更令他意外的是,血脂下降了15.2%,晚上遛弯儿精神抖擞,整个人像是被“重启”了一番。 男性一旦长期不饮酒,身体真的能有这么大改变吗?医学研究怎么说,普通人又该如何科学看待?这里的答案,或许和你想象的完全不一样。 坚持不喝酒,带来的是全身系统性的“自我修复”,很多人第一时间没察觉。尤其是第4种变化,大多数人根本没想过。 男性不饮酒,身体到底会发生什么?权威数据、科学机理、实操建议,这一次细细讲透。 日常饮酒,到底有多大危害?医生解析真相 很多人觉得,喝酒不过是社交小事,一杯红酒、几瓶啤酒不值一提。然而,大量临床研究一再证明:乙醇摄入后首先直接损伤肝脏,导致肝细胞脂肪变性、炎症乃至硬化。  《柳叶刀》刊发的全球疾病负担研究显示,中国每年因酒精相关疾病致死人数高达28万,其中男性占绝大多数。 酒精影响绝非局限于肝脏。长期饮酒会干扰脂代谢过程,提升高血压、心脏病、中风等慢性病风险。 哈佛大学公共卫生学院曾于2022年发表长期队列追踪研究发现,每天仅一杯酒,心血管疾病相对风险增长9-13%,而完全不饮酒者,死亡风险最低。 更隐蔽的是,酒精有细胞毒性,会加速自由基生成,使免疫系统“疲劳作战”,感染风险提升。同时,酒精还可削弱睡眠质量、减低激素调节功能,影响到男性身体的方方面面。你以为没什么,其实每一口酒都可能在“偷走”寿命。 戒酒后,身体的五大积极变化(医生验证,建议长期坚持) 坚持不饮酒,不到三个月,很多男性可以看到“全身焕新”的五大变化。 体重下降,啤酒肚明显收缩 停止饮酒后,身体首当其冲的变化就是脂肪降低、体重回落。研究表明,不饮酒后平均每月体重下降可达1-2公斤,特别是腹部“啤酒肚”收缩效果更加明显。 酒精热量高,一瓶500ml啤酒约含150大卡,平均每周三瓶,等于直接增加两碗饭的热量。戒酒后,能量过剩大幅减少,腰围自然瘦下来。  肝脏修复,转氨酶显著改善 肝脏是酒精“首当其害”之地。戒酒一个月后,肝功能指标(ALT、AST)下降幅度可达35%。哈佛医学院一项随访结果显示,男性完全停酒12周后,肝细胞再生速度提升15.7%,肝炎、脂肪肝改善明显,甚至逆转早期肝纤维化。 血脂血糖平稳,代谢风险降低 酒精会扰乱血脂、血糖平衡,导致甘油三酯、胆固醇升高。长期不饮酒后,研究发现甘油三酯平均降低15.2%,总胆固醇降低9.5%。这不仅降低了肥胖风险,也大大降低了高血压、心梗、中风等大病的发生概率。  睡眠变安稳,精力恢复明显(极易被忽视的变化) 多数男性不喝酒后,睡眠质量提升非常明显。原因在于酒精抑制深度睡眠,容易午夜惊醒、第二天无精打采。一项发表于《自然》的研究显示,停止饮酒2周后,“慢波睡眠”时间恢复23%,白天精力集中度提高、注意力不再涣散。 免疫力提升,易感冒疼痛减少 酒精会削弱T细胞活性,使人体易受细菌、病毒侵袭。男性戒酒3个月,白细胞活性提升率达18.4%。感冒、咽炎等“小病”的发作次数,平均每年能降3成以上,宿醉感、口腔溃疡、莫名身体疼痛也会大大减少,换季时更有“抵抗力”。  如何科学戒酒?医生建议5个方法实用有效 戒酒并非易事,需要坚定意志与科学策略。想真正做到不饮酒,以下五招帮助你稳步前进: 健全社交应对机制:主动学习“拒酒”场合应对方式,如提前声明健康原因,或用低糖无酒精饮品替代,逐步减少饮酒场次,让身边朋友形成认知共识。 设定具体目标和奖励:给自己量化一个“小目标”,比如连续不喝酒7天、一个月,达成后给予自我奖励(比购物、运动、看电影),增强动力。 注重健康饮食替代:减少饮酒需求,可选择坚果、低糖果汁、无糖饮料,降低餐桌上的酒精诱惑。因“口腹习惯”是饮酒的最大心理诱因。 坚持运动,分散注意力:有时间就去散步、慢跑或和家人互动,运动后释放多巴胺,会逐渐取代原有“喝酒带来的快感”,而运动对重塑日常行为极为有效。  寻求家人或医师支持:遇到“想喝酒”冲动时,及时与亲人沟通、获得支持。如已出现酒精依赖或严重戒断反应,应尽早由专业医生干预,千万不要硬扛。 |

|