在我国上世纪六七十年代,曾经出现过一次大规模地从城市到乡村的人口大迁移,迁徙的对象是刚毕业和就读中学的知识青年(知青)。这就是俗称的“上山下乡”运动。

(喜欢请给个关注,谢谢!)

最早我国是借鉴了苏联的经验,在五十年代最先组织一批人去边疆和海岛进行垦荒。在后面到了1968年至1978年,这十年时间是参与运动高峰期,人数达到了1600多万人。今天我们就看一看他们其中一些人在运动中工作与生活的场景。

对于这些来自城市里的青年们,下乡就是“大材小用”,会认为自己来到这有种优越感。但是现实给了这些年轻人狠狠地上了一课。

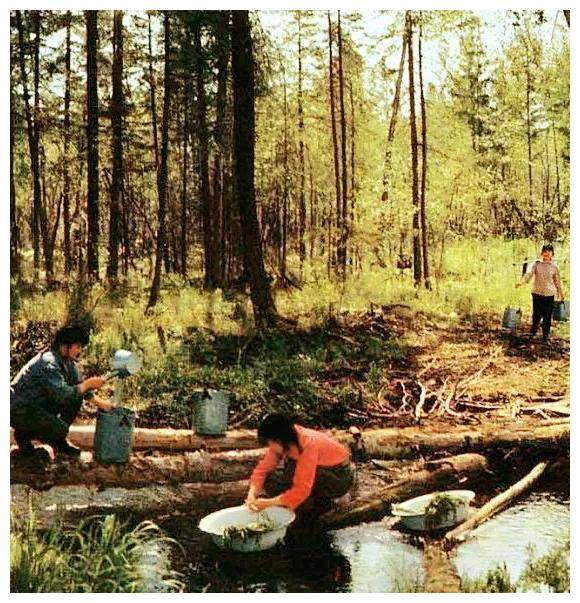

远离了城市,远离了电灯和自来水,来到一个陌生的环境,点起煤油灯,打井挑水,过着自给自足的日子。他们是真的非常不适应。有些比较娇气的女孩子哭着闹着要回到城市里去。在一些缺水的地区,洗澡成为一种奢侈。

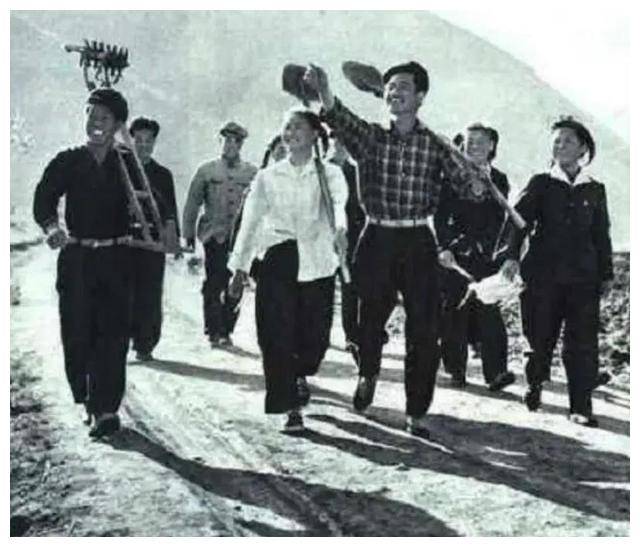

他们来的时候都是兴高采烈的,但是理想很丰满,现实很骨感。没有办法,只能去顺应时代的号召。

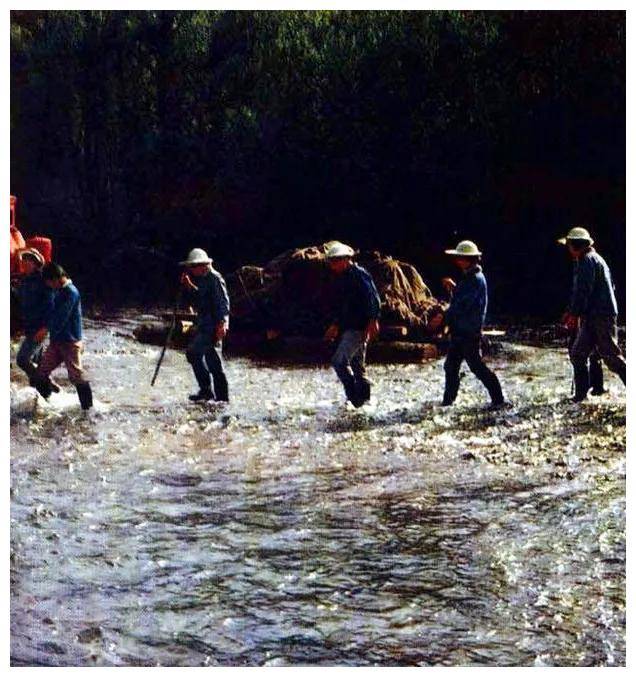

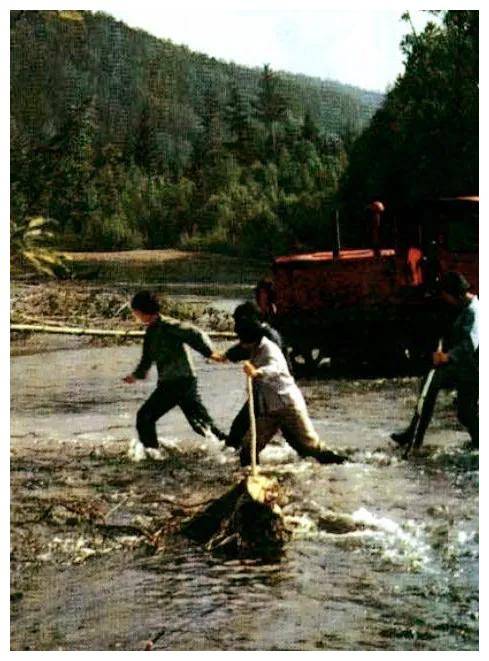

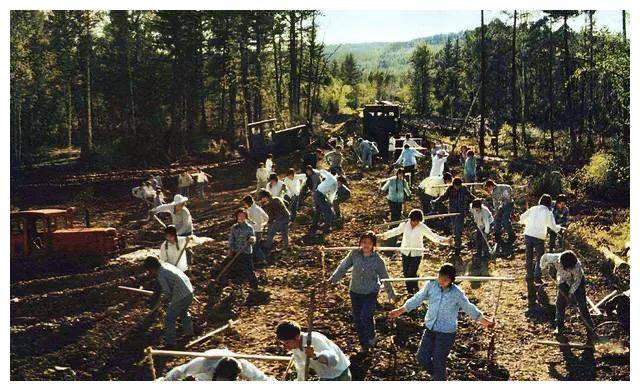

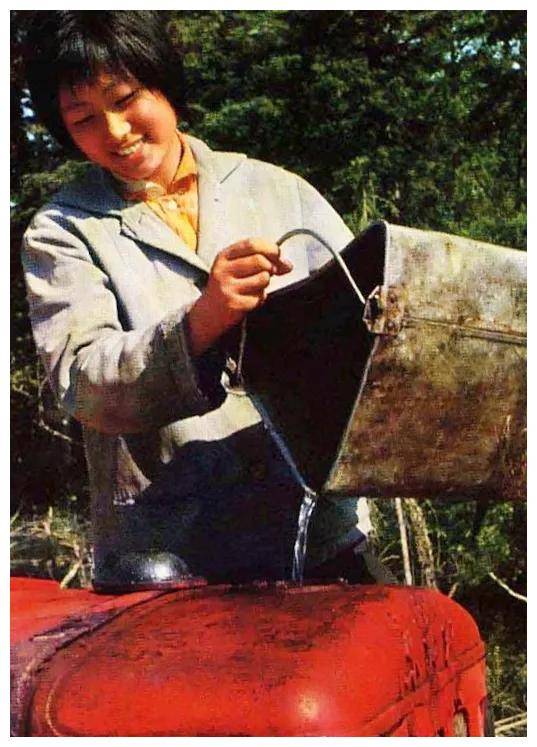

他们克服困难,学会了挑水,伐木,修理机器。淡然地承受逆境,韬光养晦,不断磨练意志,活出不一样的人生。

经过他们的努力,东北的荒原变成了巨大的粮仓沃土。

在他们的身后留下的是一串串光辉的足迹。

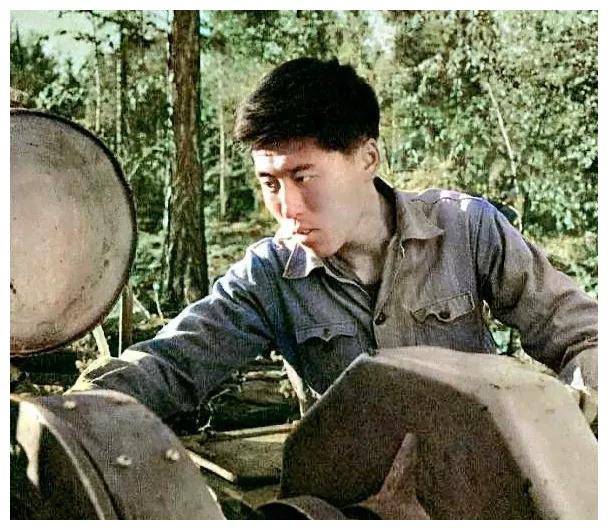

认真工作的男青年。

那时候的水是真的很甜。

女青年学会了伐木。

他们把体育项目引入到了落后的地区。

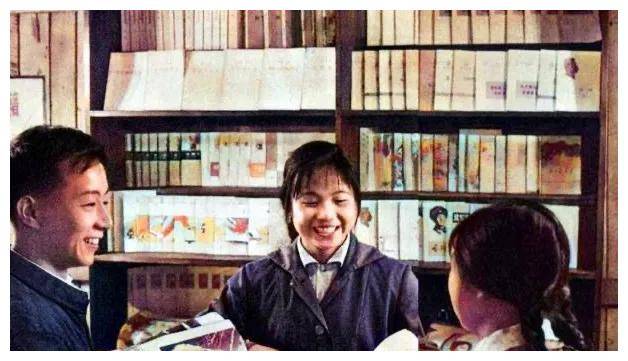

当时文盲群体普遍存在,知青们把知识文化传递给了当地人民。

知青们下放到乡下,在休息的时候开展唱红歌、打快板等多种方式娱乐,同时给当地的老百姓带来了丰富多彩的文娱活动。