在辽阔的中国大地上,保留着各式各样的传统建筑。从庄严雄伟的宫殿坛庙到粉墙黛瓦的江南园林,从多姿多彩的民居村落到雪域高原的辉煌寺庙,这些传统建筑以其悠久的历史传承、高超的营建技术和独特的艺术魅力,在世界建筑史上独树一帜,自成体系。它们不仅是中国古代文化遗产中的瑰宝,也构成中华民族世代安居乐业的物质环境;中国传统建筑以其形式之美、技艺之美、意蕴之美,为我们的生活赋予了浓重的艺术色彩。

早在1906—1909年,德国建筑师恩斯特·伯施曼便穿越中国14个省区,对当时的建筑进行了全面考察,并拍摄了大量的照片。这比梁思成、林徽因的考察早了20年,他也因此得到了“中国建筑摄影鼻祖”的称号。

城墙

作为建筑领域的重要主题,围墙在中国的运用远超其他国家。围墙处于封闭区域或者建筑群的外部,而城墙正是这一主题的终极形式。

不管家庭、宗族、村落、同乡会,还是某一省份,甚至整个国家,强烈的集体感给予了中国人莫大的鼓舞,因而有必要以隔离于外界的封闭空间来展现这份团结与统一,而围墙正是实现这一目标的手段。

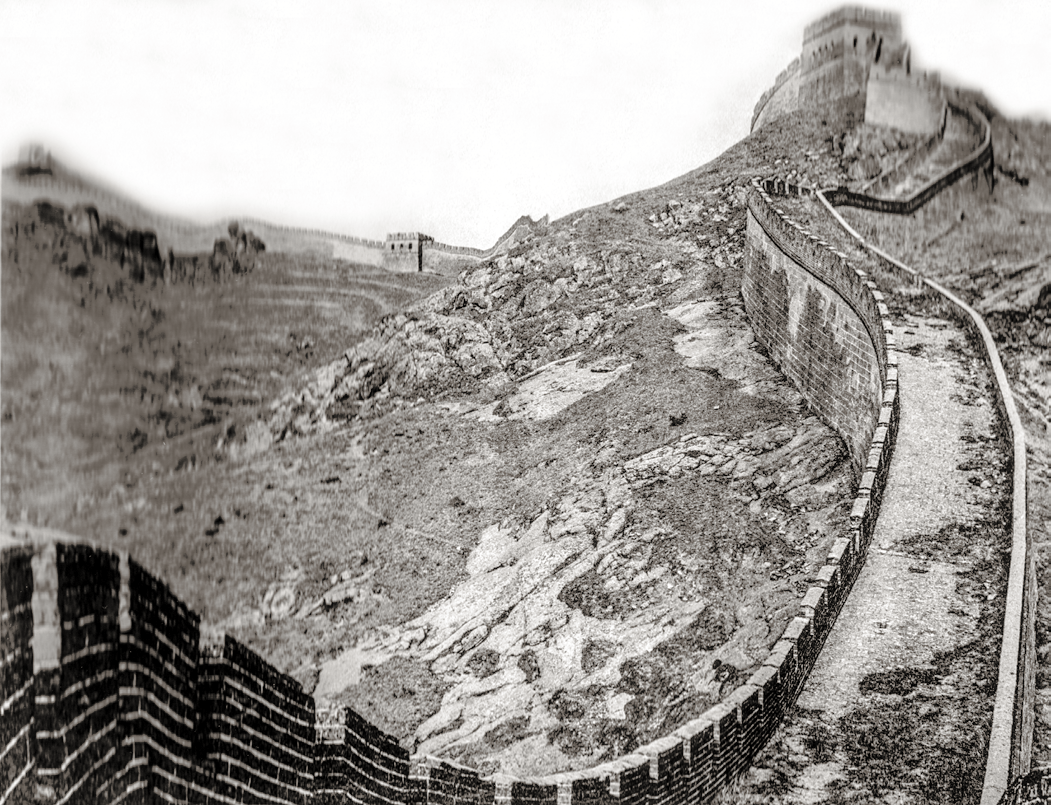

▲北京的长城。初建于公元前5世纪,现存建筑主要建于15、16世纪

中国城池的外貌由于地形因素的影响而大相径庭。不过这些城池四周规整的围墙均一致呈现出界线分明的封闭形象,从而成为了这一地区都城驻地的象征。

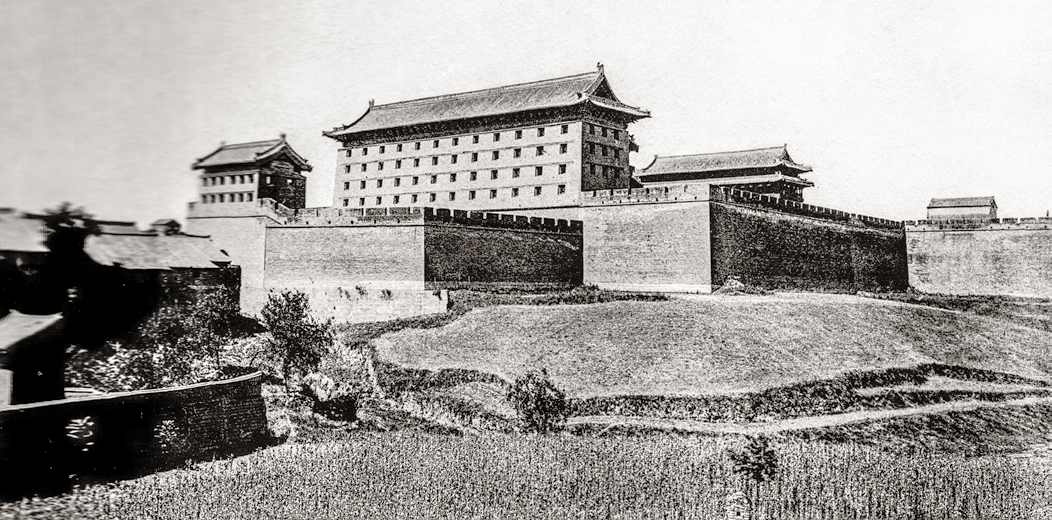

▲山东胶州的外城墙

从城墙向内眺望,远远望见低矮的房屋、有规律的屋顶与花园、开阔的平地宛如汪洋一般铺展开来,偶尔有高楼矗立其间,唯独城墙上方的一群高耸建筑最是引人注目。

▲陕西西安府北城门及相关建筑的外侧视图

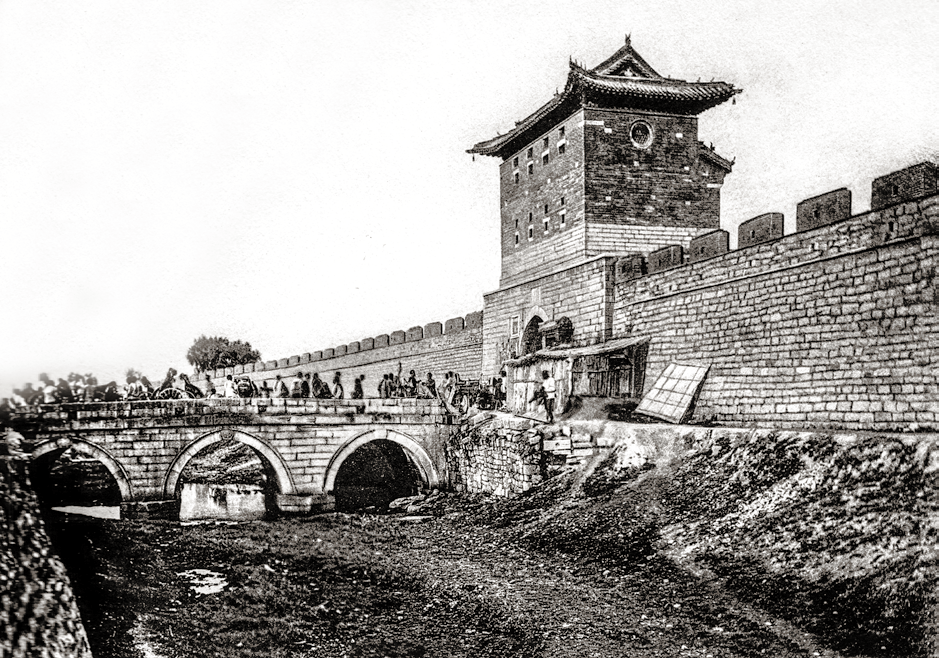

▲山东济南府城门旁边的石桥与敌楼

北京城显然算是仅有的例外,皇城内高耸而恢弘的宫殿群使整座城池看起来充满了活力。位于多山地带城池的城墙或沿山而设,或将山地纳入城内,无论起伏的地面和丘陵,还是高山与低谷,目光所及之处均是风景如画。

尽管有着严格的构造比例,墙身和城门的雄伟轮廓却经过中国人的一系列设计而显得格外生动与活泼。

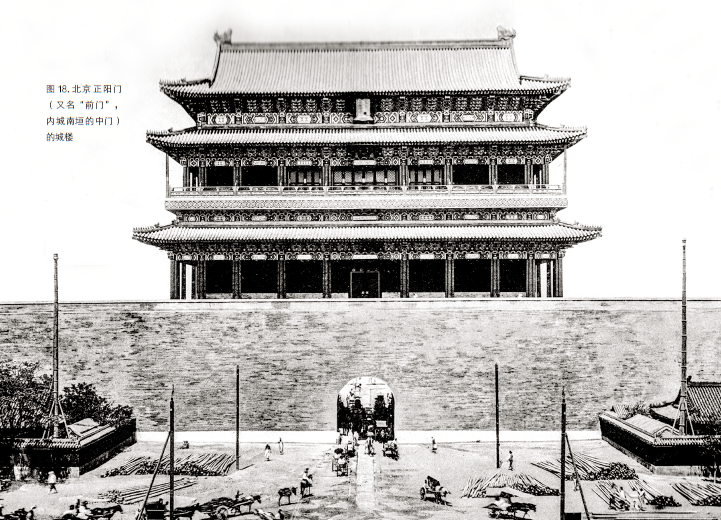

▲北京正阳门(又名“前门”,内城南垣的中门)的城楼

▲北京崇文门城楼内侧的雪景。崇文门又名哈德门,为内城南垣的东门,城楼重修于1920—1921年

大门

形形色色的门建筑背后显然蕴含着中国人重要的价值观,其内容与在建筑群外构筑围墙的理念密不可分。

围墙将墙内区域划分为独立的个体而隔离于外界,如此一来,通往内部的入口便相当于进入封闭世界的门户而得以突显。

因此,在诸如皇宫、皇陵、规模上乘的寺庙或皇家园林等宏大的建筑群中,往往接连设置多重大门,并且有规划地形成等级差异,从而在抵达内部气派非凡或神圣至极的景象前,实现层层递进的效果。

▲北京北海大桥西侧文津街上的三座琉璃门。门以砖石砌筑,斗拱楣饰及屋瓦皆为琉璃材质

▲明十三陵长陵的陵门。陵墓主人为永乐皇帝,逝世于1424年

▲山东泰安府(泰山)的南天门。此处直接通往泰山顶峰

若是为古老的中国文化、佛教,甚至儒家文化而建的大型祠庙,则会在类似的格局上另外再添三座大门,分别设立于中央方形场地的四个方位上,作为对现实和精神世界的再现。

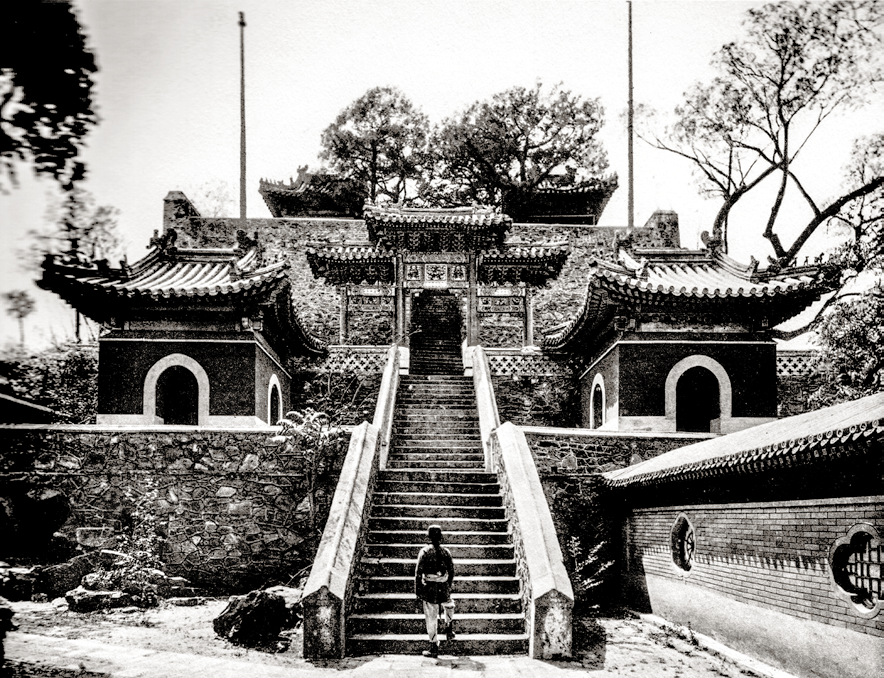

▲北京黑龙潭龙王庙内的阶梯

▲四川青城山宫观的小门

殿堂

中国建筑艺术诚然多姿多彩,式样繁复,然而最引人注目且令人印象深刻的还是殿堂。

简单的基本轮廓配上立柱和屋顶而得到的殿堂式样适用于下至茅舍上至宫殿的一切房屋,还不容置疑地成为了中式建筑的重要组成部分。

就连大型建筑群的规划同样需要殿堂加以点睛,正是位于中央或末端的殿堂构成了整个建筑群的核心。

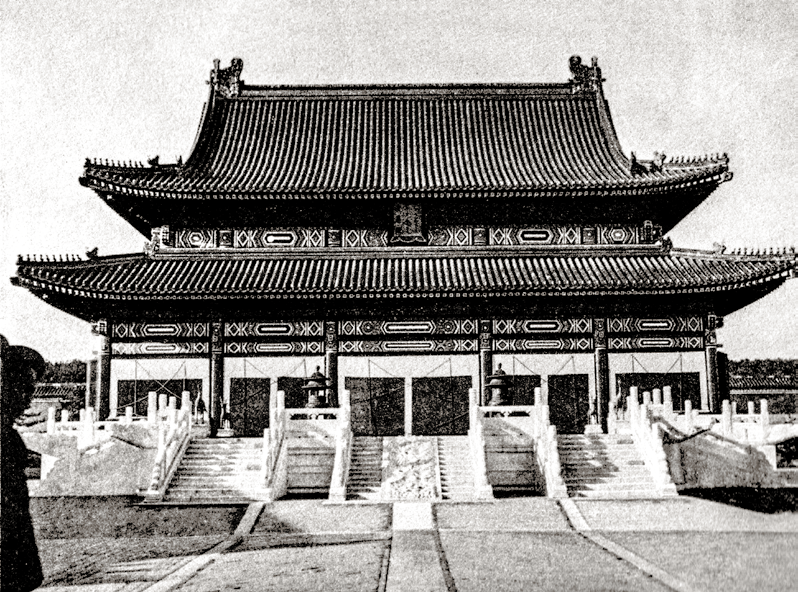

▲清东陵惠陵的隆恩殿

▲山西五台山显通寺大佛殿的正视图。前置抱厦

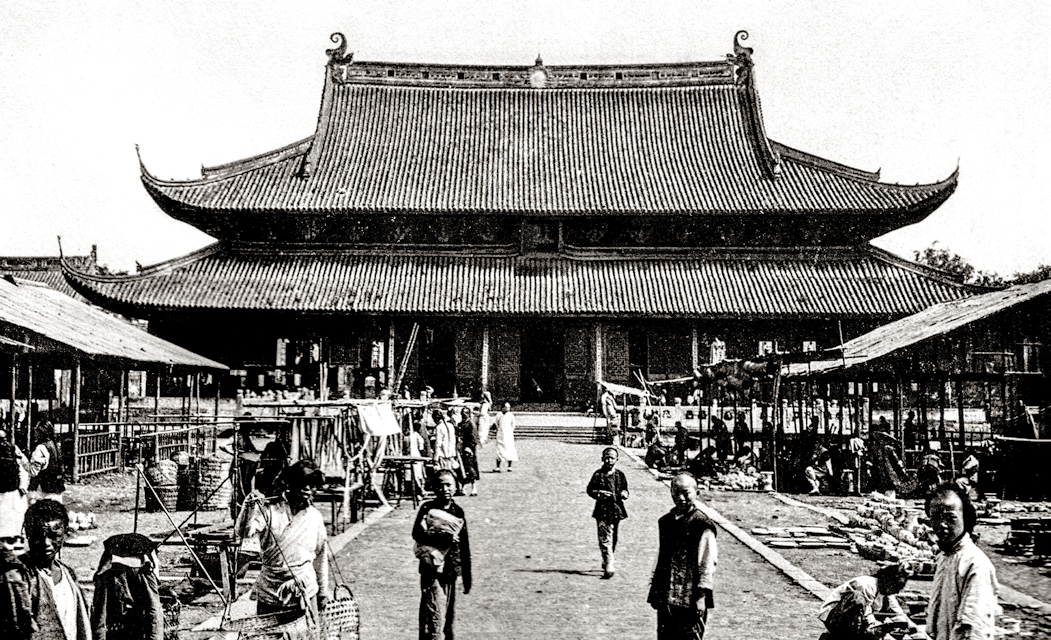

▲江苏苏州府玄妙观的三清殿

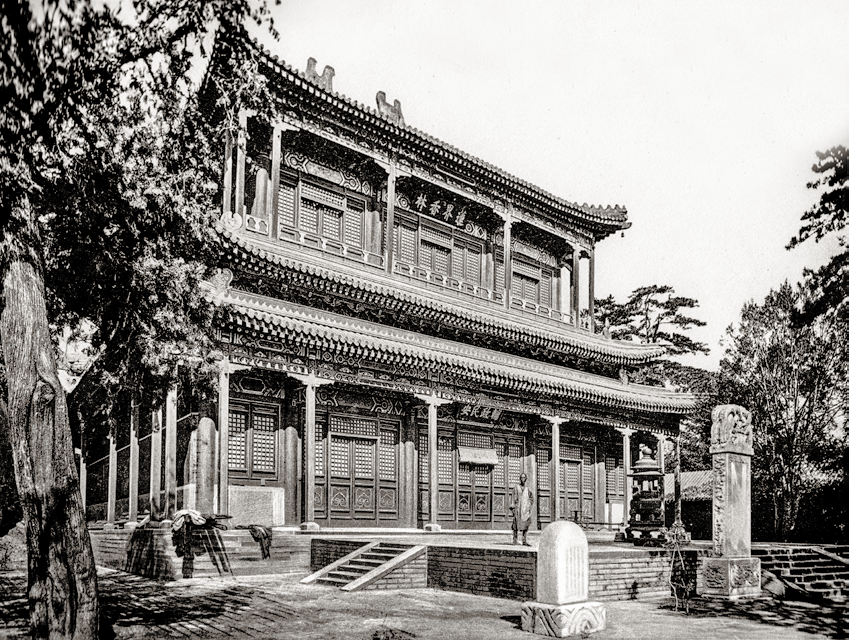

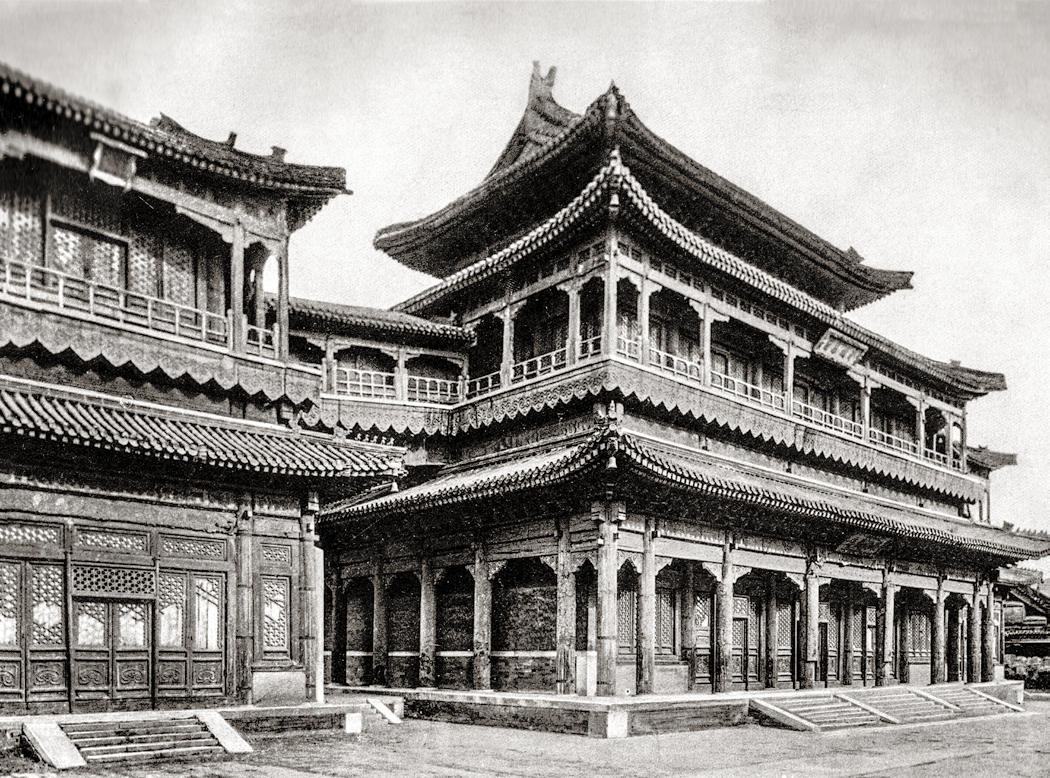

▲北京颐和园内的楼阁

基本构造奠定了中式殿堂绝对和谐统一的风格,中国建筑艺术令人赞赏的统一性在此得到了最佳诠释,而这种艺术上的统一性正是中国文化和谐统一的写照。

▲北京西山戒台寺的千佛阁

▲北京雍和宫的万福阁

亭子

与所有其他高度成熟的建筑类似,亭子别致外形的产生自然也建立在中国人对它的立意和用途的心理预设之上。

这种心理预设讲求天人合一,它是中国人的性格所在,也是各种艺术造型的创作源泉。

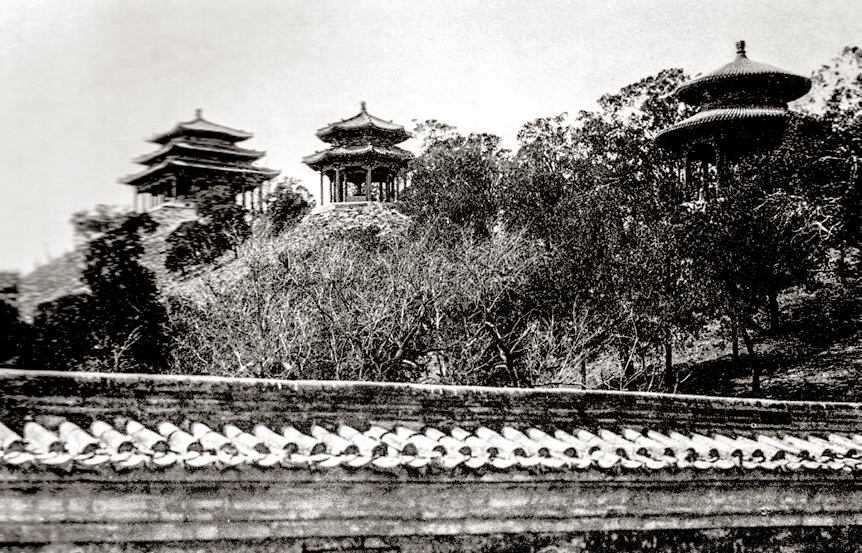

▲北京景山上五座亭子中的三座

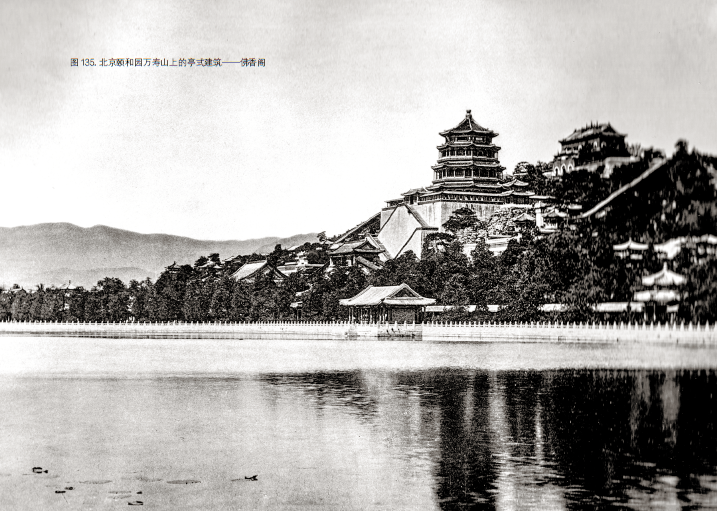

▲北京颐和园万寿山上的亭式建筑——佛香阁

在中国,脱离纷繁喧嚣的生活,逃入与世隔绝的自然之中,历来便是达成精神宁静专注的标志。

思想家、诗人、虔诚的隐士,甚至功成名就的政治家,均会归隐于偏僻的山林、谷地、寺庙和洞穴之中。他们在那里结庐而居,与自然相伴。

诗人、哲学家的茅屋与亭子通过文学作品闻名于世。他们任职、出生的地方,或者他们的祠堂中也建有实体建筑,且历经数百年风雨保存至今。

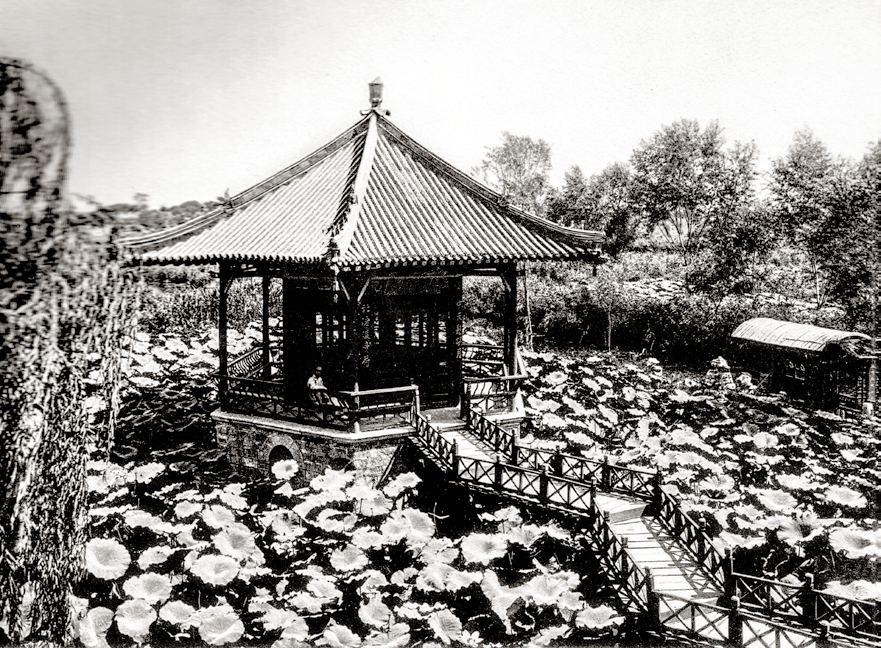

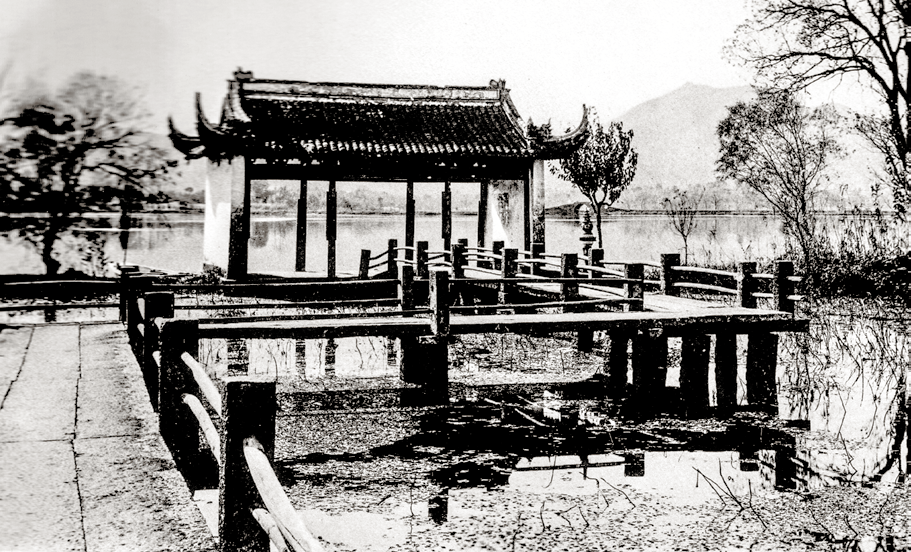

▲山东济南府大明湖的水心亭

▲浙江杭州西湖边的船埠。此船埠为带顶平台。从该亭两侧均能看到水中相隔不远的三座灯塔中的两座。它们构成了西湖十大美景之一的“三潭映月”

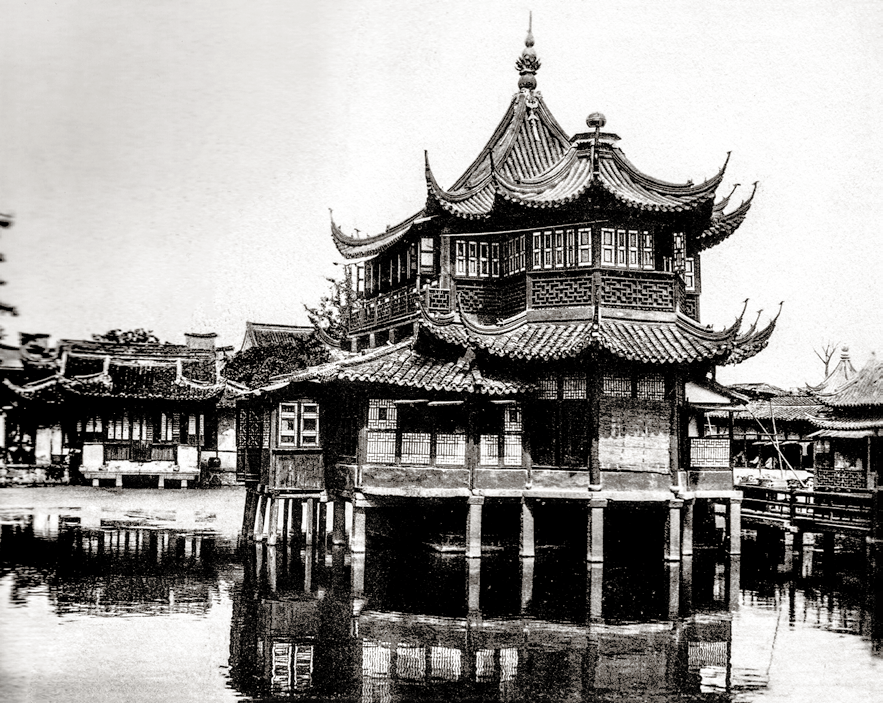

▲上海湖心亭的茶楼

▲广西桂林府福州会馆前广场东南角上的文昌阁

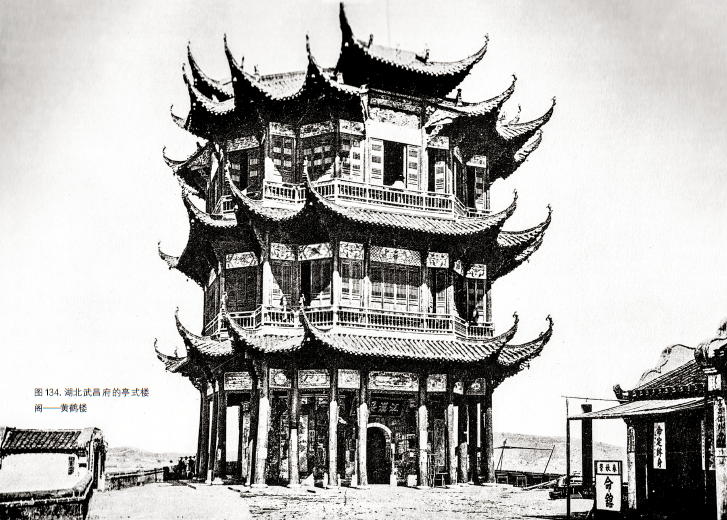

▲湖北武昌府的亭式楼阁——黄鹤楼

楼阁

人们之所以建造高层建筑物,是因为它们优于似庞然大物般的建筑,既可作为城市或自然环境中的地标,也可为八方来客和附近居民提供精神寄托。

这种需求极为普遍,在中国自然也一直存在。此外,这里还涉及权力的表达。统治者要求在他们的住所和都城体现威仪,而矗立的高台楼阁恰恰适合作为权力的象征。

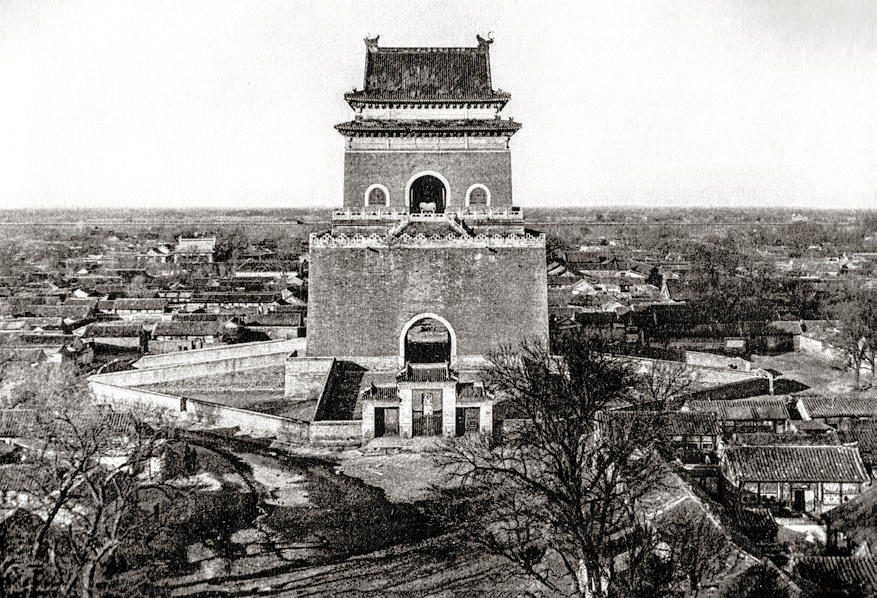

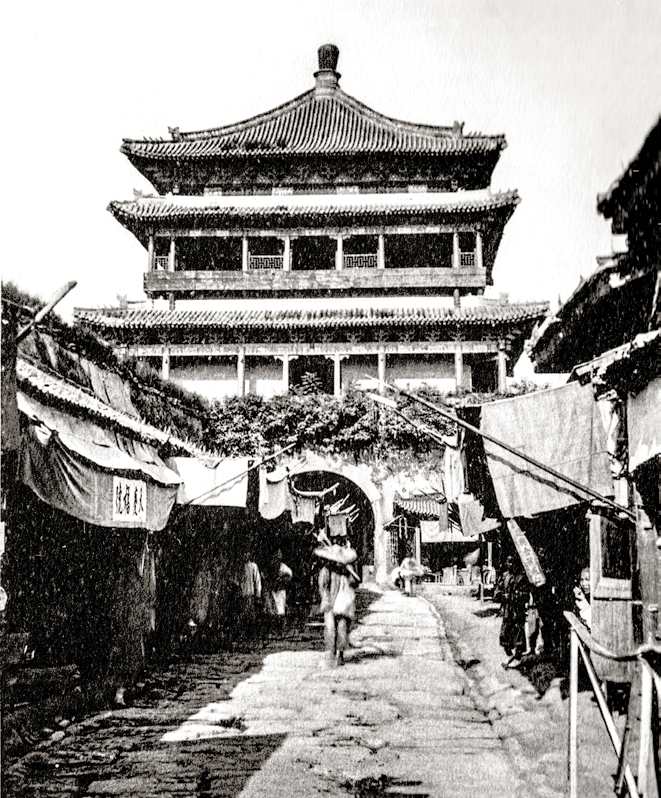

▲北京的钟楼和鼓楼

▲北京钟楼的南视图

很久以前,中国便有类似的高大建筑物存在,文献中也有很多记载。早在公元前1150年左右,便有文字提及黄河中游有一座此类楼台;公元前500年左右,出现了长江下游的另一座高台的记载;同一时期,老子在《道德经》的一章中提到了一种具有九层平台的雄伟建筑。此类说明均有明确的史料记载。

▲陕西西安府的钟楼

▲四川成都府周边村庄的城楼

▲湖北宜昌府的文昌阁

宝塔

“宝”字特指这些塔楼最初也是最常见的用途,即除了纯粹作为佛教教义的标志,它也是盛放佛陀或高僧遗骨舍利的容器。

正如牌楼常常失却原有的纪念意义,而成为了一个大型建筑群的纯建筑组成一样,许多宝塔也不再是各种舍利的贮藏地,而变成了代表纯理念的佛教遗迹。

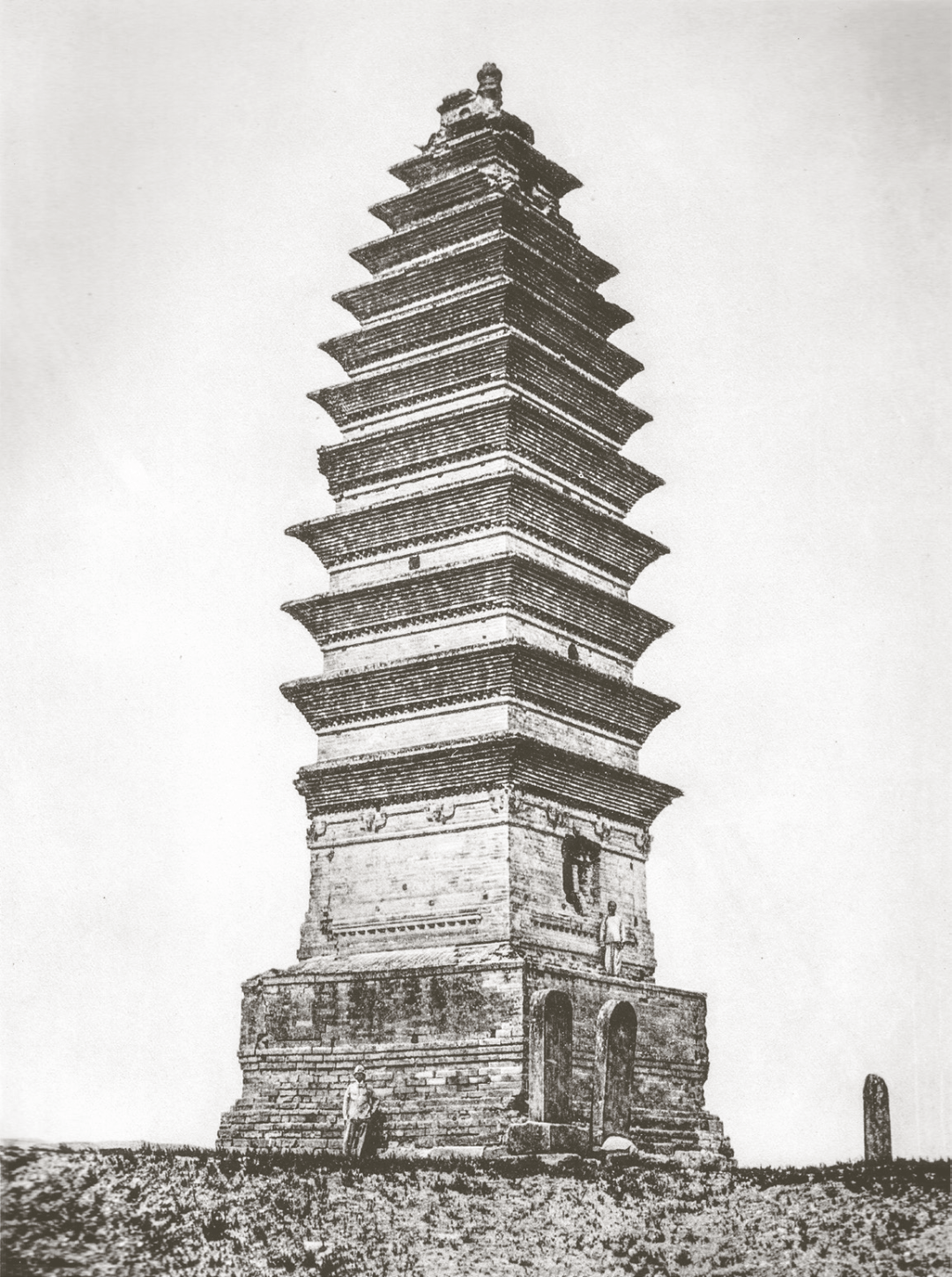

▲河南河南府白马寺的天宁寺方塔。约建于公元500年

▲陕西西安府的大雁塔。为方形级塔,初建于公元652年,现存建筑建于公元701—705年,高约60米

宝塔虽为舶来品,这一佛教最高圣物的理念却在中国站稳了脚跟,甚至与中式风格完全融合在一起。这背后有内在因素。唯有如此才可以解释为什么中国人建造了如此多的宝塔,并成功地为那些独自立于低矮的佛寺院落中的塔楼设计出一种独树一帜、具有完美的建筑学特性的构造——其类型千变万化,且大多古典纯正。

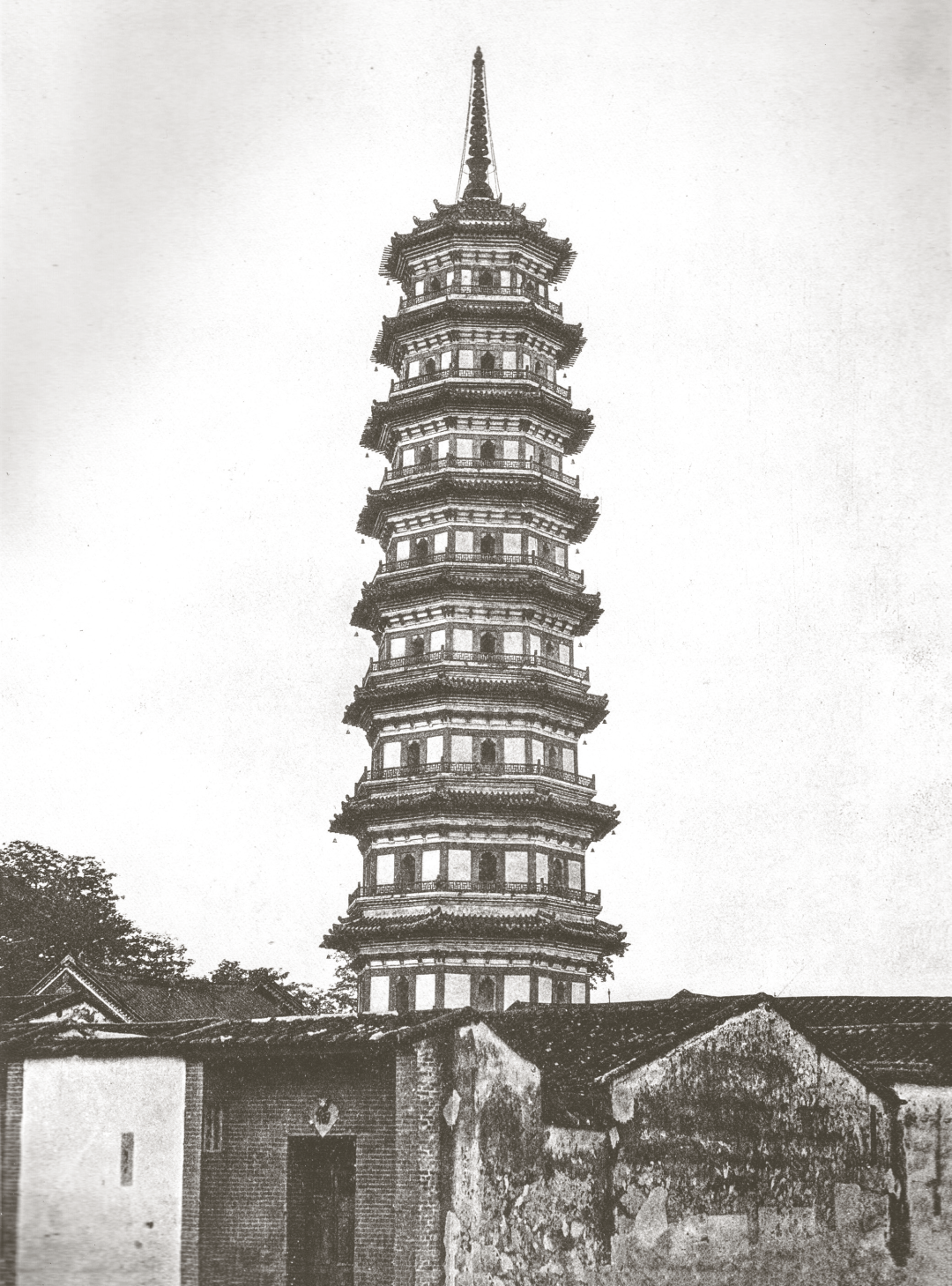

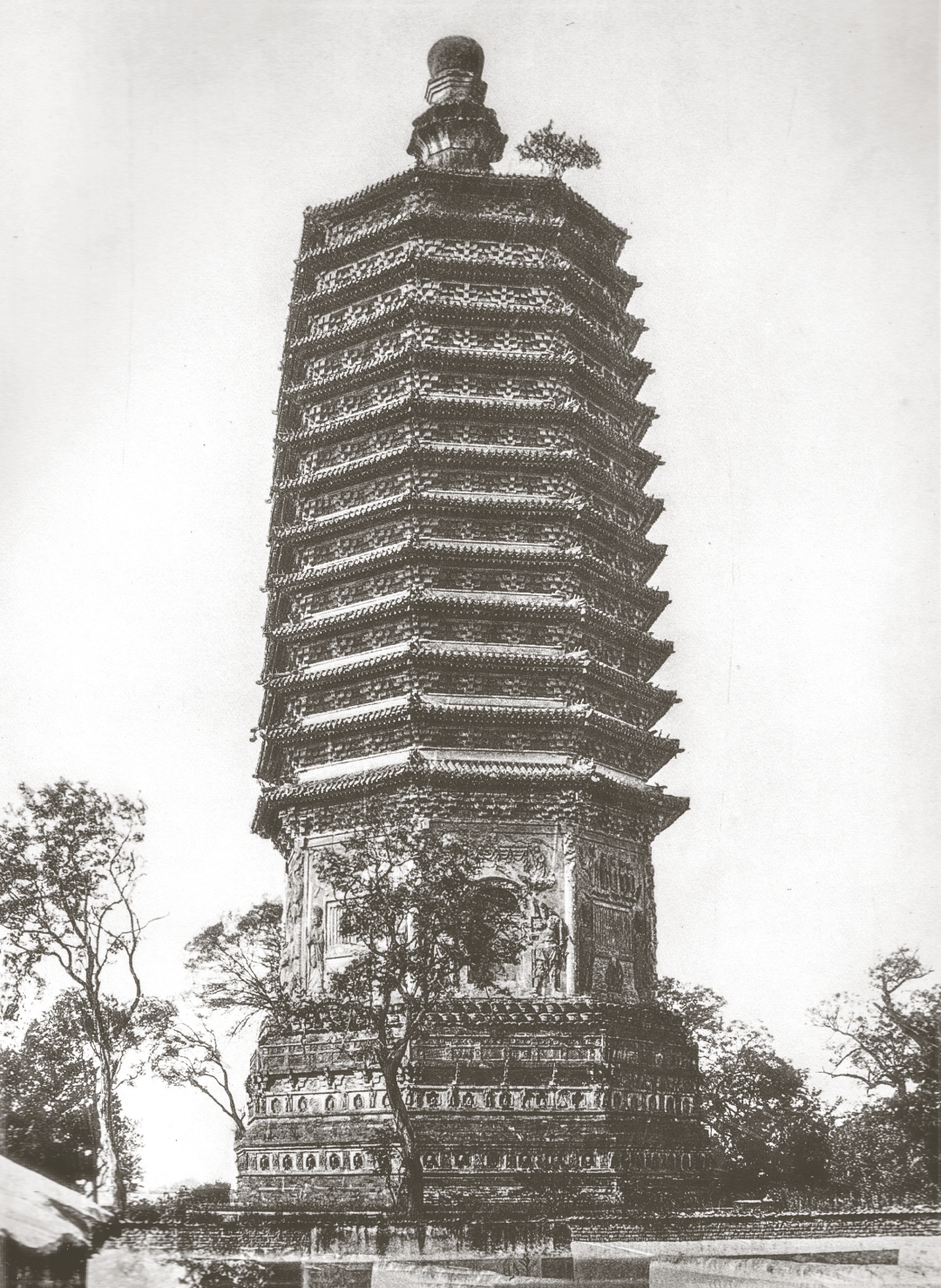

▲广东广州的花塔。为八角层塔,外带回廊。初建于公元500年,现存式样大约建于明代

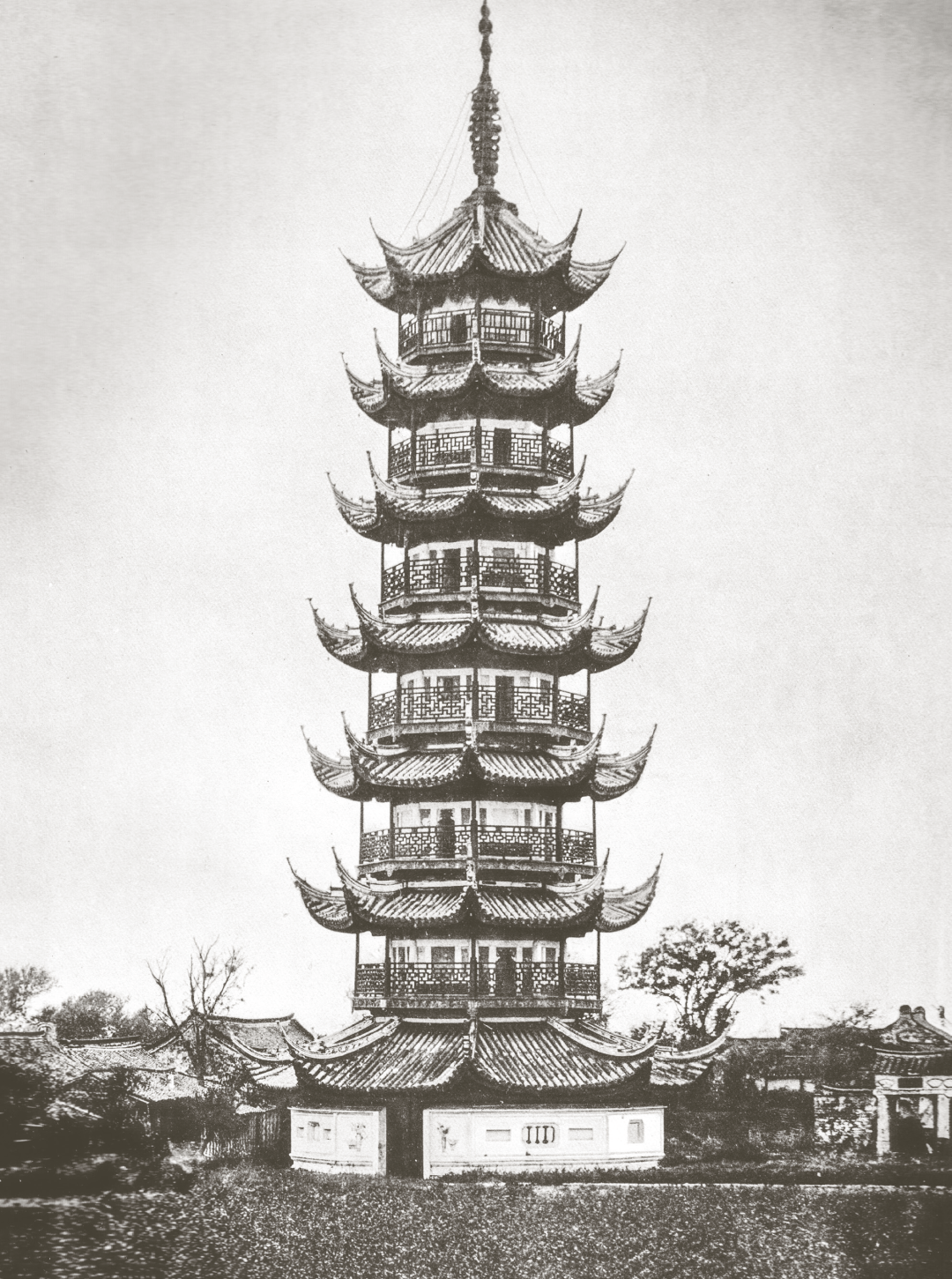

▲上海的龙华塔。为八角层塔,初建于公元247年,现存式样建于1411年

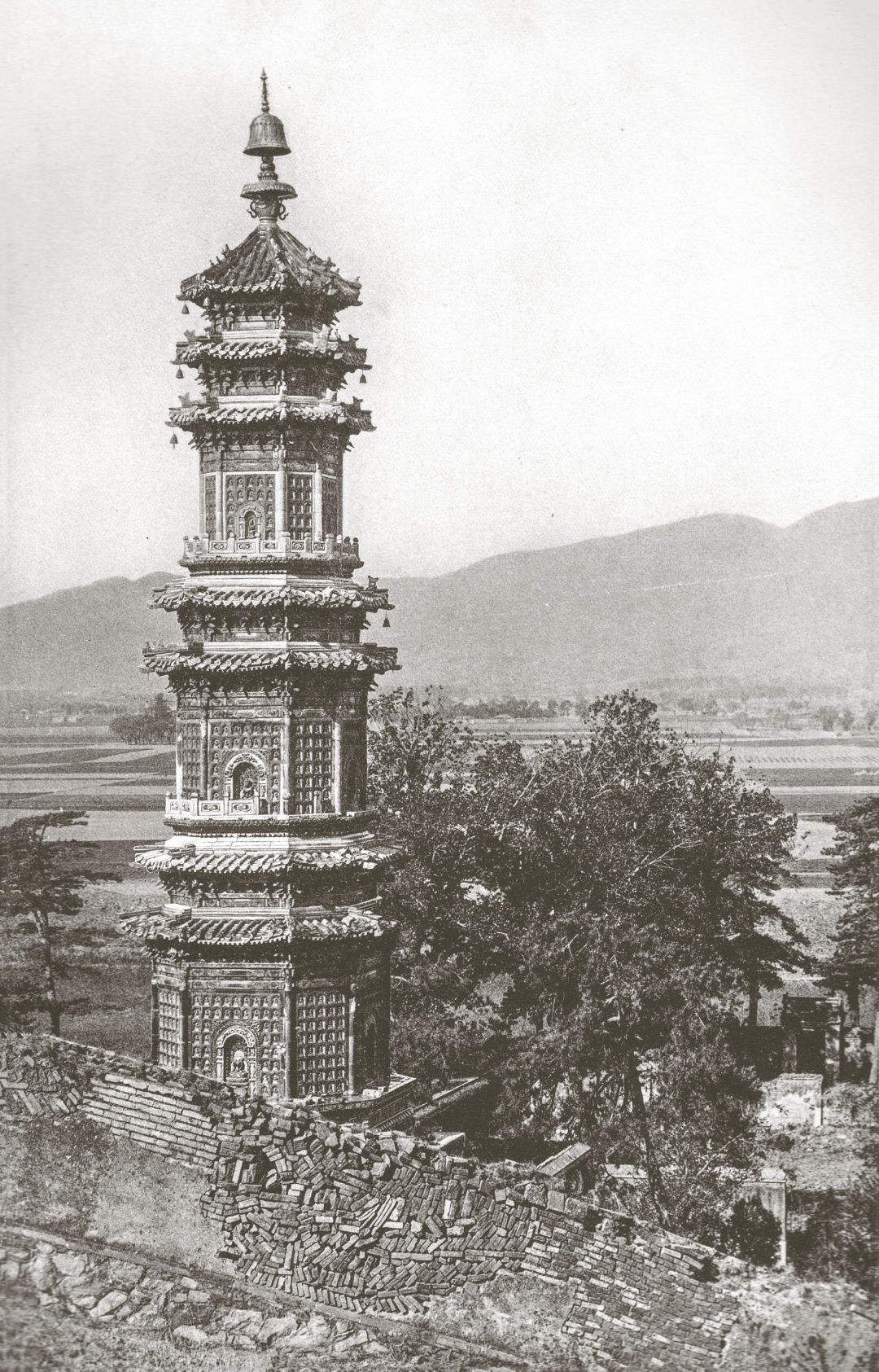

▲北京玉泉山的五彩琉璃塔,大约建于18世纪初

实际上,就艺术价值和创造力而言,中国宝塔远远超过了印度、东南亚或日本的所有同类建筑。

▲北京天宁寺塔的外观

▲北京天宁寺塔基座的局部视图

▲北京八里庄塔的基座和塔身。此塔建于1576—1578年,以砖、陶和灰泥为材料

延伸阅读

中 国 古 建 形 式 之 美

《诗经》中以“如鸟斯革,如翚斯飞”来形容栋宇飞檐的华美之姿;又有“作庙翼翼”描绘宗庙建筑的严正巍峨。中国传统建筑大多具有优美柔和的轮廓和丰富多彩的形式。

建筑单体一般由台基、屋身、屋顶三部分组成。常见的平面形状有方形、长方形、圆形、六角形、八角形、三角形、不规则形等。屋顶的形式更加多样,有平顶、坡顶、尖顶、圆拱顶等;坡顶中又分庑殿、歇山、悬山、硬山、攒尖、十字交叉等种类,还可以结合平面形状把几种样式组合成更加复杂曲折、变化多端的屋顶形式。

传统建筑的类型十分丰富,尤其在园林建筑中,如亭、台、楼、阁、堂、榭、轩、舫等不一而足,可根据需要灵活布置。又常因地域分布和功能用途的不同而性格各异,有的浑厚凝重,有的通透轻盈,有的肃穆威严,有的灵巧亲切;更因使用材料的变化、时间和四季的交替而展露出缤纷的色彩和多变的光影,或华丽富贵,或质朴自然,或浓烈丰富,或淡雅清新。

与西方建筑相比,中国传统建筑的一大特色就是格外注重外部空间和组群布局。所谓组群,即按照一定规律组织围合而成的一组组院落,一般由若干单体建筑和一些连廊、围墙组成。如北京的四合院即由四周的房屋围合而成的院落布局,一般坐北朝南,以中轴线贯穿,北为正房,东西为两厢,南侧北向的房屋为倒座;院中种植花木以供观赏。古时不管王公大臣还是平民百姓,虽然都是居住在这样的四合院中,但其规模、等级却有很大差别。小的四合院只有一进院落,大的可以到三进或四进。大型的四合院还设有跨院、垂花门、耳房、游廊、花园等,对建筑的材料、装修以及室内的家具也极为讲究。类似的四合院民居在各地均有分布。这些大大小小的院落,至今依然承载着中国人的生活。

古人还非常注重建筑与环境的关系,将建筑的形体和周围的地形地貌、山水植被等进行整体的组织安排,巧妙处理每一处组群建筑的体量、尺度、造型、肌理及光影色彩,使其产生大小高低、主从虚实、远近疏密、动静阴阳等空间变化,从而给人以完美的视觉体验和心理感受。在中国人看来,廊前屋檐下洒落的一缕阳光,风火山墙上升起的袅袅炊烟,都是宁静美丽的风景;曲墙花窗间看竹影摇曳,古刹塔影里听暮鼓晨钟,自是中国特有的诗意。

中 国 古 建 技 艺 之 美

透过传统建筑丰富多彩的形式,我们还可以发现其中的传统技艺之美。《周礼·考工记》认为“知者创物,巧者述之守之,世谓之工。百工之事,皆圣人之作也”。千百年来,经过一代代工匠的辛勤劳动和智慧积累,逐渐形成了中国特有的建筑营造技艺。

中国传统建筑主要以木结构为承重结构,根据地域分布分为井干式、抬梁式、穿斗式等。木结构采用柱、梁、檩、枋构成的木构架做支撑,承载屋顶、楼面的重量以及风力和地震力,墙壁只起围蔽、隔断和稳定柱子的作用,因此,建筑的墙和门窗可以自由设置,同时平面形状丰富多变,可以满足不同气候条件下千变万化的功能要求。木构架采用榫卯连接,加上木材本身的柔性,使木构架在抗震性能上表现突出,因此许多著名的古建筑如天津蓟州独乐寺观音阁、山西应县木塔等,历经多次大地震而完好保存至今。

古人还创造了“斗拱”这一独特的结构部件和“材分”的模数单位,各种木构件可以定型化加工和组装,从而简化了单体建筑的设计和施工过程,使中国传统建筑体系很早就迈进了标准化、模数化和预制装配化的阶段;同时,设计与营造有了明确的分工,设计师和工匠们可以更加专注于空间的总体布局和整体的艺术效果。正因中国传统建筑这些巧妙而精湛的营造技艺,才形成了其深远的出檐、反曲的屋面、翘起的屋角等独特造型。

从清代皇家御用建筑师样式雷世家,到蜚声江南的香山帮传人,再到至今依然活跃在西北地区的河州工匠,正是这些传统建筑哲匠使中国建筑一直延续、传承不辍。造型各异的勾头滴水、五彩缤纷的彩画纹样、精雕细镂的门窗槅扇、生动有趣的砖雕故事……中国传统建筑之美都离不开这些传统哲匠的巧手匠心。

中 国 古 建 意 蕴 之 美

建筑作为一种物质环境,其背后离不开人的思维活动和观念意识。正如《周易·系辞上》所言:“是故形而上者谓之道,形而下者谓之器,化而裁之谓之变,推而行之谓之通,举而错之天下之民,谓之事业。”建筑之美,既包含有形层面的营建创造,更兼有无形层面的观念意蕴。中国传统建筑的发展,体现的是中国人的宇宙观、自然观、价值观和以“和”为美的审美理想。

班固《西都赋》曾强调“其宫室也,体象乎天地,经纬乎阴阳,据坤灵之正位,仿太紫之圆方”。古人通过仰观俯察而取象天地;用阴阳五行等学说解释宇宙的基本法则和相互作用,通过模拟宇宙(天)的秩序,使之与建筑、城市所体现的人间秩序相对应并求得永恒。

古人又讲求“不违农时”“参天地、赞化育”,通过顺应四时的变化、尊重自然的规律而与外部的自然生态环境和谐相处。陵寝建筑因山就势,极为重视与周围自然环境的协调关系;园林建筑讲究“虽由人作,宛自天开”,追求诗情画意的境界和“步移景异”的景观变化,这些都是和谐之美的体现。

早在理性思维日渐成熟的春秋战国时期,就产生了以“和”为美的思想。《左传·昭公二十年》曾载齐国卿相晏婴在遄台上对齐景公阐发以“和”为美的观点,其本质在于多样性的对立统一,在于各对立因素的相互联系、渗透与协调;因此包括建筑艺术在内的中国艺术,高度重视艺术形象的结构、尺度、节奏、韵律、运动等,在事物多样性的对立统一中,追求结构上井然有序而又富于变化、丰富而生动。

孔子十分注重建筑审美,曾提出“富有为美”。《论语·子路》:“始有,曰:‘苟合矣。’少有,曰:‘苟完矣。’富有,曰:‘苟美矣。’”孟子也提倡“充实之谓美”。在孔子看来,包括体量和尺度的建筑审美,既应当体现“礼”的社会等级秩序,也应当臻于“乐”即艺术审美的“和”。《孟子·尽心上》更提出“居移气,养移体,大哉居乎”,认为居住环境对人外在形体和内在精神的修养都起到决定性作用。

这种对建筑和居住的深刻认识,在历代不断被传承演绎。东汉的仲长统在《乐志论》中提出:“使居有良田广宅,背山临流,沟池环匝,竹木周布,场圃筑前,果园树后,……踌躇畦苑,游戏平林,濯清水,追凉风,钓游鲤,弋高鸿,讽于舞雩之下,咏归高堂之上。”这可以看作古代理想的居住环境模式,描绘的正是融合天地自然与人类理想境界的和谐之美。

经过世代传承,中国传统建筑中的观念意蕴早已融入我们的血脉。如今,传统建筑以其丰富而直观的艺术形象,依然向世界传达着中国人对生活、对未来的美好愿望。