这几天推开窗,那股子潮乎乎、闷哒哒的空气一下子糊在脸上,胳膊腿儿都像绑了小沙袋,浑身不得劲儿。我妈在电话那头一听我这蔫蔫儿的声儿,立马就笑了:“傻孩子,这‘梅姑娘’(梅雨)的脾气你还不知道?湿气重了呗!赶紧的,把咱家老法子用起来!” 啥老法子?就是那碗喝了三代人、简单到家的“祛湿小甜水”——赤豆薏米茯苓汤。别说,照着老妈嘱咐的,连着喝了三天,嘿,那身子骨真就轻松了一大截儿,像卸下了一层看不见的湿棉袄!

老一辈传下来的土方子,没那么多花里胡哨,讲究的就是顺应天时,就地取材,温和管用。他们不懂啥叫“湿度百分之九十”,但知道天闷得人喘不上气,关节发沉,舌苔腻得像刷了层白漆,胃口也像被堵住了,那就是湿气“缠”上你了。这时候,厨房里几样不起眼的干货,就成了最好的“帮手”。

这碗汤的灵魂,就在于三员“祛湿大将”的黄金组合:

赤小豆(不是红豆哦!):这可是关键!一定要认准细长身形、颜色深红偏暗的赤小豆。它性子温和,是专门疏通水道、赶走湿气的行家里手。圆圆胖胖的那种红豆,煮粥做馅儿香甜,论起排湿的本事,可比赤小豆差远了。挑的时候捏一捏,干爽硬实、没虫眼没异味的才好。

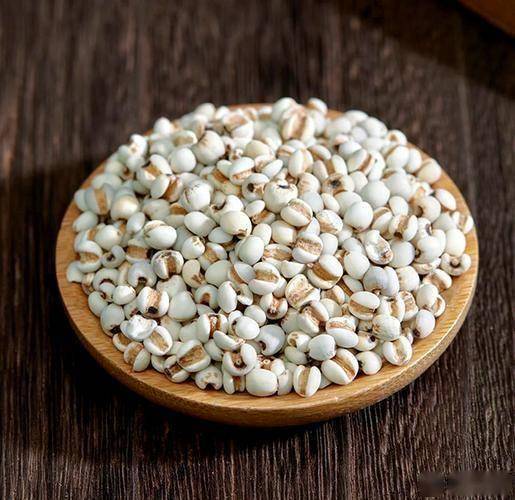

薏苡仁(薏米):这位名声在外。但老辈儿人讲究,生薏米偏凉,直接煮水喝久了怕伤脾胃。他们的秘诀是:干锅不放油,小火慢慢翻炒,炒到薏米微微发黄,飘出类似爆米花的焦香。这一步至关重要!既去了寒气,健脾的本事也更强了。炒好的薏米,带着点温暖的焦黄色泽,闻着就踏实。

茯苓:白白的小方块,看着像芋头干似的。它是稳稳当当的“守城大将”,专管健脾胃,把湿气产生的根源给摁住。茯苓本身没啥味道,煮水煮汤也不烂,但它的精华都能溶进水里。挑的时候选那种颜色纯白、质地坚实、闻着有淡淡泥土清香的。

熬好这碗“祛湿水”,细节里藏着真功夫

材料备齐了,煮法也有门道,绝不是一股脑儿丢进锅里就完事:

泡透是基础:赤小豆和炒好的薏米比较“倔”,最好提前用清水泡上2-3个小时,甚至一晚(放冰箱)。茯苓块硬,也需要提前温水泡软。泡透了,食材才能把里面的精华心甘情愿地释放出来,煮好的汤水才够浓稠滑糯。

比例要拿捏:家里人习惯的比例是:赤小豆一把,炒薏米一把,茯苓块5-7小块。水量嘛,用砂锅的话,加到锅子的七八分满就行。喜欢汤水清亮点就多加点水,喜欢稠滑点就少加点。

火候有讲究:老妈总说:“心急喝不了好汤水。” 泡好的食材连水一起倒进砂锅(没有砂锅用普通厚底锅也行,但砂锅熬的味道确实更醇),大火烧开后,一定要转成小火,盖上盖子留条细细的缝儿,让它咕嘟咕嘟地、不紧不慢地熬上至少1个小时。看吧,慢慢的,汤色会从清浅变得深沉,飘出谷物朴实的暖香,豆子们也逐渐绽开了花儿。小火慢炖,才能把食材里的‘精气血’都熬出来,这是精髓所在。快出锅前10分钟,老妈喜欢掰一小块老红糖放进去,红糖的温润甘甜和豆香、谷香融合得恰到好处,喝完胃里暖暖的。

三种喝法,总有一款适合你

这汤水的好,就在于灵活!根据你的时间和口味,变着花样来:

经典原味版(砂锅慢炖):如上所述,豆薏茯苓+水,慢炖1-1.5小时。喝的就是那份原汁原味的醇厚和慢生活的滋养感。汤连着煮软的豆子、薏米一起吃下去,饱腹感也强。

便捷清爽版(养生壶搞定):上班族时间紧?抓一把赤小豆、一把炒薏米、几块茯苓,扔进养生壶里,加足水,用“养生汤”或“花茶”模式煮上40分钟到1小时。喝的时候,可以把汤水滤出来当水喝一整天,清甜爽口。这是忙碌日子里,对自己最便捷的体贴。

夏日消暑版(冷藏风味):煮好晾凉的汤水(不加糖或加少量冰糖),倒进干净的玻璃瓶,放冰箱冷藏。闷热难耐的下午,倒上一杯,冰冰凉凉,带着谷物独特的清香,解渴又祛湿(注意别太冰)。谁说祛湿不能冰冰爽?老一辈的智慧也能很时髦!

喝起来,一些小叮嘱别嫌烦

连喝三天是“小秘诀”:老妈的经验是,湿气重感觉明显的时候,连续喝上3天,每天一大碗或者当水喝几次,效果最是明显。平时感觉身体沉重时,一周喝个两三次保养也挺好。别指望喝一次就“立竿见影”,身体调理需要点耐心。

温热喝更舒服:除非是酷暑难耐,否则温热喝下去最能激发它的暖意,微微发汗的感觉特别通透。

不是灵丹妙药:咱得说实在话,这碗汤水再好,也替代不了规律作息、适度运动、少吃生冷油腻这些健康根基。它更像是在湿气来袭时,帮你身体“扫扫水”、加把劲的好搭档。别指望它解决所有问题,但它带来的那份由内而外的轻松感,值得你试试。

不合适的人:孕妈妈、哺乳期妈妈或者体质特别虚寒的人,最好先问问医生再决定喝不喝。

那几天,我老老实实照着老妈的方子,每天熬上一小锅。厨房里弥漫着谷物和豆类的暖香,心里就莫名安定下来。第一天喝完,觉得那身“湿哒哒”的感觉好像松动了一点;第二天,沉重感溜走不少,人也精神些;到了第三天,嘿!早上起床那种神清气爽的劲儿又回来了,舌头也干净了。老一辈的智慧,有时候就藏在这些烟火气的锅碗瓢盆里,简单、质朴,却实实在在地熨帖着我们的身体。它或许没有现代营养学那么精确的数据支撑,但那份源于生活、世代验证的“舒服感”,骗不了人。

湿气重的日子还在继续,但那碗“祛湿小甜水”已经成了我家厨房的常客。它不仅带来身体的舒坦,更让我想起老屋里,奶奶或妈妈守在灶台边,慢悠悠熬煮汤水的背影,那份耐心和关爱,随着汤水的热气,一起暖进了心里。