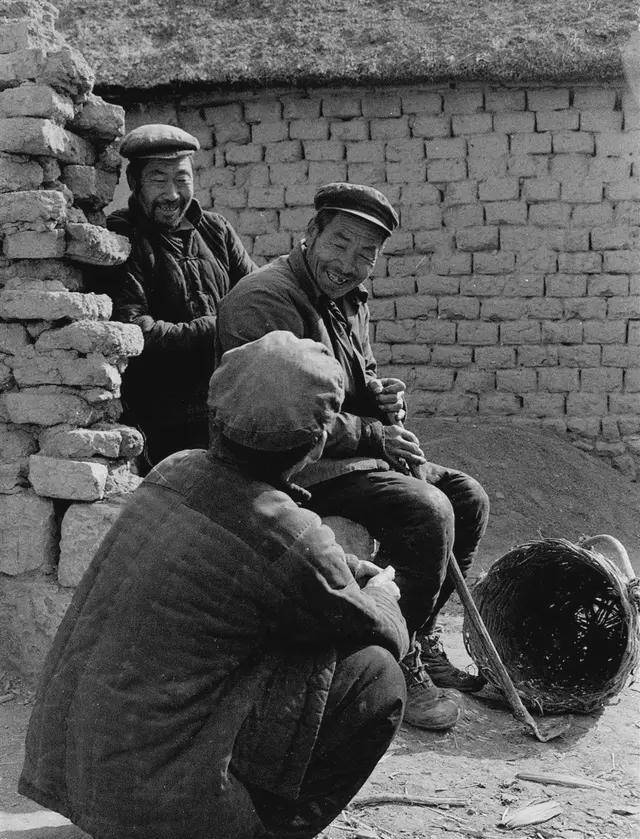

1980 年我出生时,张春在我们村里已经被叫做 “寡老头” 很多年了。他住村西头的土坯房,院墙塌了半边,门口总堆着拾来的粪筐,远远就能闻到一股酸臭味。

那时候我不懂 “寡” 是什么意思,只知道孩子们都躲着他,大人们提起他,要么撇嘴,要么叹气。

母亲告诉我,张春不是天生的 “寡”。他是 40 年代生人,家里曾是村里的大地主,后来他爷和叔叔抽大烟、赌博,把家业败得精光。

50 年代土改,他家虽然早就中落,却还是被当成典型批斗,他爹被斗死了,只剩下他和老娘。

1962 年修水库,他作为 “黑五类” 去劳改,生了场大病烧坏了耳朵,老娘也在那时候走了。从那以后,他就很少说话,腰也越弓越厉害,二十几岁的人看着像四十岁,村里人就开始叫他 “寡老头”。

我第一次近距离见他,是六岁那年夏天。他背着粪筐在村口拾粪,我跟着几个孩子喊 “寡老头”,他猛地转过身,浑浊的眼睛死死盯着我,吓得我撒腿就跑。

回家后父亲狠狠抽了我一耳光:“狗子(我的小名),再敢叫人外号,打断你的腿!” 他指着院里的桃树,“你觉得别人叫你‘狗子’好听?己所不欲,勿施于人!”

那晚父亲给我讲了张春的事。他说张春虽然耳朵聋,但心里亮堂。1970 年张春拾粪时在路边捡到个弃婴,抱着孩子在大队部跪了一天,说 “我养他,不用队里一分钱”,那孩子就是张建军。

为了养张建军,张春把拾粪换来的工分全换了粮食,自己啃红薯干;冬天把唯一的棉被给孩子盖,自己裹着稻草睡。“他对自己狠,对娃却掏心掏肺。” 父亲叹着气,“人这一辈子,谁还没个难的时候?”

从那以后,我再见到张春,总会远远喊一声 “张大爷”。他虽然听不清,但看到我挥手,会咧开嘴笑,露出掉了一半的牙。

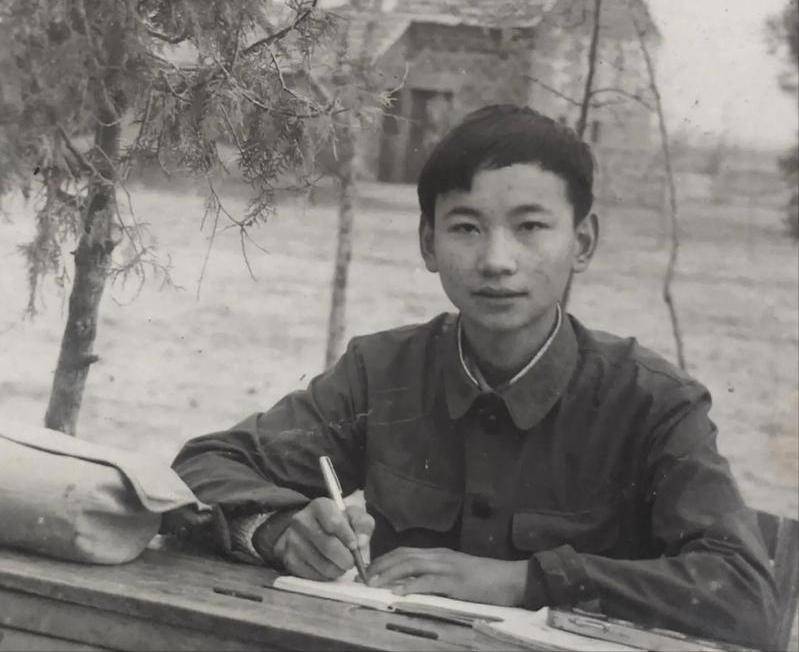

张建军比我大十岁,那时候已经是镇上高中的 “尖子生”。他总穿着洗得发白的校服,放学后帮张春拾粪、割草,路过我家时,父亲总会喊他进来吃碗热粥。

“建军,好好学,将来考出去。” 父亲拍着他的肩膀,“你爹不容易。” 张建军总是红着眼圈点头,把粥喝得干干净净。

1987 年夏天,张建军高考落榜了。他差三分没上,镇高中的老师说他去县里补习一年准能考上,但张春家根本拿不出补习费。

张春拄着拐杖来找父亲,哆哆嗦嗦地比划,意思是想让张建军当代课老师。父亲跑了好几趟大队和公社,可那时候民办教师转公办都难,哪有代课的名额?张建军只能回家种田。

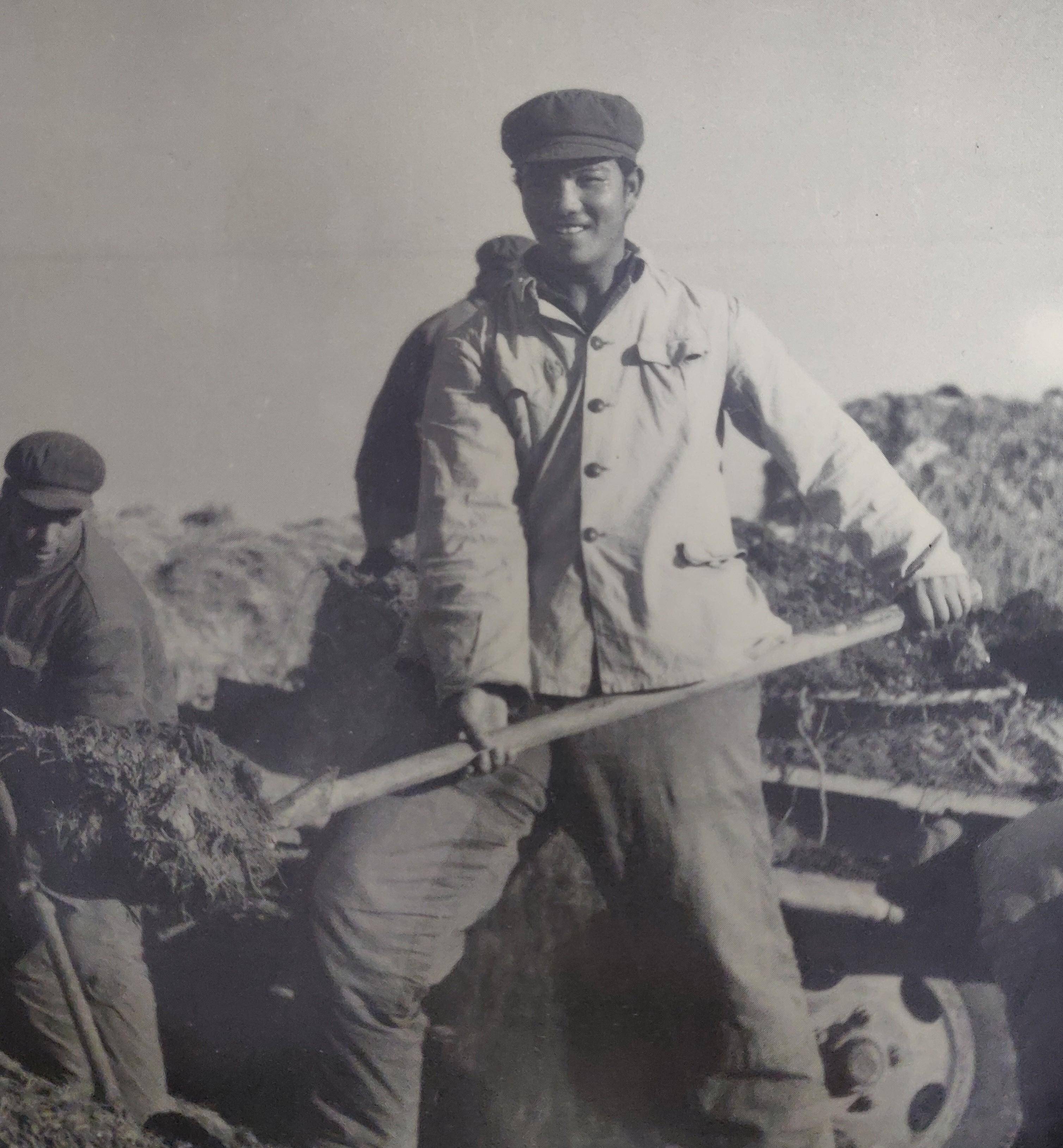

他白天在地里干活,晚上就着煤油灯看书,玉米叶划破了手,书页上沾着血迹。1989 年春天,征兵的消息传来,张春又来找父亲,这次他没比划,只是扑通一声跪下了,浑浊的眼睛里全是哀求。

父亲赶紧把他扶起来:“大爷,您这是干啥?建军想当兵,我帮着跑跑。”

父亲那时候是村里的民兵连长,说是连长,其实就是个跑腿的,没工资没权力,还得兼顾种田和水泥厂的零工。

但他还是接下了这事。张建军的家庭成分是 “历史问题”,按当时的规矩,政审很难通过。

父亲便骑着自行车跑了三趟公社武装部,又找了当年一起退伍的战友帮忙,把张春这些年拾粪、养娃的事写成材料,证明他家是 “劳动人民”。

“建军这娃根正苗红,学习好,身体壮,到部队肯定是好苗子。” 父亲在武装部拍着胸脯保证,“有啥问题,我担着!”

就这样那年三月,张建军终于拿到了入伍通知书,去新疆喀什当兵。

临走前他来我家,给父亲鞠了个躬:“付叔,谢谢您。我到部队一定好好干,不给您丢脸。”

父亲塞给他一双新做的布鞋:“到了部队听指挥,常给你爹写信。”

张建军走后,张春像变了个人。他不再整天拾粪,而是把院子扫得干干净净,坐在门口等信。

每次张建军的信寄来,父亲都要念给他听。张春虽然听不清,但看到父亲比划 “建军受表扬了”“建军当上副班长了”,就会咧开嘴笑,从怀里掏出攒的糖块塞给我。那糖块用油纸包着,黏糊糊的,却甜得人心头发暖。

1990 年七月来得格外热,太阳把地里的玉米晒得打蔫,空气里飘着秸秆的焦糊味。父亲在水泥厂当装卸工,那天他刚下班回家,就听说张春出事了,村里人说他去秧田看水时中暑,回家躺了两天,直到第三天早上才被邻居发现没了气。

父亲跑到张春家时,土坯房里弥漫着一股酸臭味。张春躺在炕上,眼睛闭着,嘴角带着点笑意,像是睡着了。

村里的干部来了,皱着眉说:“联系建军吧,让他回来办丧事。” 父亲给建军所在部队挂了电报让他尽快回来,但那时候从喀什到老家,坐火车转汽车得七八天,大夏天的,遗体根本放不住。

“总不能让他就这么搁着。” 父亲蹲在院里抽旱烟,烟锅敲得石头当当响,“他是建军的爹,得让他走得像样点。”

村主任撇撇嘴:“付连长,你操这心干啥?他家又没亲戚,简单埋了得了。” 父亲猛地站起来:“再简单也得有棺材,有寿衣,得请阴阳先生看日子!”

他没等村干部表态,就自己掏钱去镇上买了寿衣和棺材。棺材是最便宜的松木的,寿衣是蓝布的,但父亲请裁缝改了改,缝得整整齐齐。

又去请了邻村的阴阳先生,选了下葬的日子。那天早上,父亲叫了几个相熟的年轻人,把张春抬进棺材,盖上盖子。没有哭声,没有哀乐,只有父亲沙哑的声音:“大爷,一路走好,建军会有出息的。”

他们把张春埋在后山的坡地,父亲亲手堆了个小土坟,插了块木牌,上面写着 “张春之墓”。

埋完人才发现,天快下雨了,父亲和几个年轻人浑身是汗,坐在坟前喘粗气。“这老头,一辈子苦,总算能歇歇了。” 一个年轻人叹着气,父亲没说话,只是从兜里掏出烟,给每个坟头点了一支。

六天后,张建军风尘仆仆地回来了。他穿着军装,晒得黝黑,眼睛里全是红血丝。见到父亲的那一刻,他 “扑通” 一声跪下,磕了三个响头:“付叔,谢谢您…… 谢谢您让我爹走得安生。”

父亲扶他起来:“傻孩子,这是应该的。” 他带着张建军去后山,张建军跪在坟前,一句话没说,只是不停地磕头,额头磕出了血印。

那天晚上,张建军在后山守了一夜。父亲放心不下,提着马灯去看他,发现他抱着坟头睡着了,嘴里还喃喃地喊 “爹”。父亲把自己的外套脱下来盖在他身上,坐在旁边守了半宿。

第二天张建军回来,眼睛肿得像核桃,他在我家吃了碗面,跟父亲聊了一夜部队的事,第三天一早就赶回部队。

没过多久,父亲就辞了民兵连长的职务,跟着战友去南方打工了。

1997 年冬天,父亲在工地上搬钢筋时闪了腰,疼得直不起来,只能回老家休养。他躺在床上,望着屋顶的裂缝叹气:“这下完了,家里的顶梁柱倒了。” 那时候我在读高三,妹妹在读初中,家里的日子一下子紧巴起来。

1998 年夏天,我考上了本科师范,妹妹也考上了县一中。本该是喜事,家里却愁云密布。

当时高等教育改革后,学费涨了不少,父亲的腰伤需要吃药,妹妹的学费也不能少。母亲偷偷抹眼泪,妹妹说:“哥,我不读高中了,去打工供你上学。”

我把她的书本抱在怀里:“胡说,你成绩比我好,必须读!”

父亲拖着病腰去找老战友借钱,可那时候大家日子都紧,借到的钱连我的学费都不够。母亲犹豫着说:“要不…… 问问建军?”

父亲摇摇头:“人家刚成家,哪能麻烦他?” 但他还是给张建军写了信,没提借钱的事,只说自己腰伤了,我和妹妹考上学了。

张建军的回信来得很快,可父亲看完却皱起了眉,他回信中没有说其他,而是直接回来了。

那天他穿着军官制服,拎着两个大包裹,走进我家时,母亲正在给父亲敷腰,妹妹在灶房煮红薯。“付叔,婶子,我回来了。” 张建军放下包裹,看到父亲躺在床上,眼圈一下子红了。

“您咋不早说?”

父亲搓着手,不好意思地说:“小伤,不碍事。”

张建军没听父亲说,直接从包里掏出五千块钱:“叔,这是给虎子(我的小名)和玲子(妹妹的小名)的学费,您收下。”

父母吓得连连摆手:“太多了,我们不能要。” 张建军红着眼眶说:“叔,当年我爹的后事,您掏的钱比这多;我去当兵,您跑前跑后;这些年您帮我照顾我爹,这份情,我这辈子都还不清!”

他又从包里拿出药:“这是部队医院的特效药,治腰伤的。” 然后从兜里掏出个纸条:“我给您在县教育局找了个门卫的活儿,轻松,不用出力,每月有工资,方便您养伤。”

父亲愣了半天,眼泪掉了下来:“建军,你…… 你让我说啥好?”

张建军笑了笑:“叔,您啥都不用说。我和媳妇商量好了,虎子的学费我们包了,您就负责他的生活费和玲子的学费。等虎子毕业了,日子就好过了。”

那天他在我家吃了红薯粥,聊到半夜,说他在部队考上了军校,现在是连长了,“都是托您的福,叔,您是我们家的大恩人。”

接下来的几年,张建军成了我家的 “顶梁柱”。他每年都会寄钱来,我上大三那年父亲腰伤恶化需要手术,也是他寄来了手术费。母亲总说:“咱欠建军太多了。” 父亲却摇摇头:“人情不是债,是心换心。”

2002 年我大学毕业,成了镇上的老师;而妹妹考上了重点大学。家里的日子慢慢好起来,父亲在教育局当门卫,腰伤也好多了。

2008 年妹妹参加工作,第一个月工资就寄给了张建军,附言说:“建军哥,钱您收下,我们能挣钱了。” 张建军回了个电话,笑着说:“好,等你们出息了,我就收。”

2020 年张建军从部队转业回到地方,在县城安了家。每年大年三十中午,他都会带着妻儿来给张春上坟,然后到我家坐一下午。他给父亲带好酒,给我和妹妹带特产,跟孩子们讲他在新疆当兵的故事。

村里人说他 “冷漠”,不跟其他乡亲来往。张建军听了只是笑:“叔,真心对咱好的人,咱记一辈子;虚情假意的,咱也不用应付。” 父亲点点头:“对,人这一辈子,能把真心留给懂你的人,就够了。”

去年夏天,我带着儿子去给张春上坟。儿子问:“爸,这个爷爷是谁呀?” 我指着坟头的青草:“他是个好人,他儿子也是个好人,他们教会爸爸,善良是会传染的。” 远处父亲和张建军坐在树下聊天,阳光透过树叶落在他们身上,像撒了层金粉。

风吹过玉米地,沙沙作响,像是张春在笑,又像是父亲当年说的那句 “得让他走得像样点”。黄土之下,是一个老人的一生;黄土之上,是两份善良的传承。原来这世间最珍贵的,从来不是锦上添花,而是在别人落难时,你扶的那一把;在自己风光时,你记的那份情。

就像父亲常说的:“人这辈子,做件好事不难,难的是一直记得别人的好。但只要你记着,善良就永远不会被辜负。”