前言

在现代社会,一夫一妻制是法律和道德的双重底线, 父子同娶一女更是天方夜谭。

然而在中国历史上,却真实存在着这样一个女子,她不仅嫁给了父亲,还被迫嫁给了儿子,甚至连孙子都不放过。

这个女人究竟是谁?她为何会有如此离奇的命运?

当一个女人被迫嫁给三代男人时,历史有多残酷

这个女人,就是中国古代四大美女之一的王昭君。

公元前33年的长安城,汉元帝正为一个棘手的问题头疼不已。

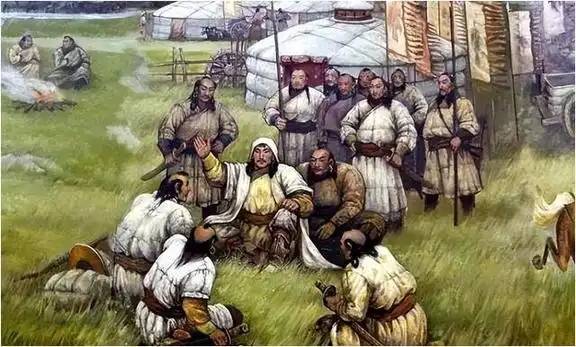

北方的匈奴单于呼韩邪主动来到长安朝觐,提出了一个让人意外的请求:想要娶一位汉朝公主为妻。

这个要求背后的政治考量很明显。

汉匈和亲能够缓解边境紧张局势。

但汉元帝舍不得让自己的亲生女儿远嫁匈奴受苦,于是想到了用宫女代替公主。

就在这时,一个名叫王昭君的女子进入了他的视线。

王昭君本是湖北襄阳的一个民间女子,因为容貌出众被选入宫中。

但她的命运却被一个叫毛延寿的宫廷画师改变了。

在那个年代,皇帝选宫女要看画像,其他女子都会贿赂画师把自己画得美一些。

王昭君不愿意这样做,结果被画师故意丑化,从此在冷宫中度日。

汉元帝看到她被丑化的画像,自然没有兴趣。

这一次,汉元帝决定就让这个"画像丑陋"的宫女去匈奴和亲。

临行前,汉元帝见到了王昭君的真容,瞬间被她的绝世美貌震惊了。

但君无戏言,话已说出口,只能眼睁睁看着这个美人远嫁匈奴。

一气之下,汉元帝杀死了毛延寿和所有参与的画师。

王昭君踏上了前往匈奴的路,那一年她只有20岁。

两种文明的碰撞,为何总是女人买单

要理解王昭君的悲剧,就必须理解两种文明的根本差异。

中原地区的汉族文化讲究伦理纲常,父子有别,长幼有序。

在汉人看来,一个女子嫁给丈夫后,就要从夫而终,哪怕丈夫去世,也不能再嫁给儿子。

这是最基本的道德底线。

但匈奴是游牧民族,有着完全不同的文化传统。

他们实行收继婚制,也就是父亲去世后,儿子可以继承父亲的所有财产,包括妻子。

在匈奴人眼里,这就像继承房产一样自然。

用现在的话说,就是"父死子接班,连老婆都要一起接手"。

这种制度在草原上有其合理性:恶劣的自然环境下,女性需要男性保护才能生存。

继承父亲的妻子,实际上是对她们的一种保护。

但对于从小接受儒家教育的王昭君来说,这简直是天塌地陷的打击。

她嫁给呼韩邪单于后,两人相敬如宾,还生下了一个儿子。

但好景不长,仅仅三年后,呼韩邪单于就去世了。

按照匈奴的习俗,王昭君必须嫁给呼韩邪的长子复株累单于。

王昭君绝望了,她请求回到汉朝。

但汉成帝的回复只有三个字:"从胡俗"。

简单的三个字,彻底粉碎了王昭君的所有希望。

为了汉朝的边境安宁,她只能含恨嫁给了自己的"继子"。

这种文明的冲突,让一个弱女子承担了本不该她承担的历史重担。

正如一位现代学者所说:"文明的进步往往以个体的牺牲为代价"。

王昭君就是这样一个代价。

13年三次婚礼,王昭君用生命见证了制度的冷血

王昭君的第二次婚姻维持了11年。

在这11年里,她努力适应匈奴的生活,甚至还为复株累单于生下了两个女儿。

想象一下这种复杂的家庭关系:她和前夫的儿子叫她后母,和现任丈夫的女儿叫她妈妈。

而她和前夫生的儿子,要管现任丈夫叫哥哥。

这种伦理关系的错乱,每时每刻都在撕裂着王昭君的内心。

她曾经在无数个深夜里弹奏琵琶,思念故乡。

那些熟悉的曲调,是她唯一的慰藉。

但命运再次捉弄了她。

公元前20年,复株累单于也去世了。

按照匈奴的传统,王昭君又要嫁给下一任单于搜谐若鞮。

这一次,王昭君实在无法承受了。

她已经35岁,容颜不再,但匈奴的习俗依然无情地要求她继续这种荒诞的"继承"。

据史料记载,王昭君在第三次被迫嫁人后不久就去世了。

有人说她是病死的,有人说她是自尽的。

但无论如何,一个绝代佳人就这样香消玉殒在塞外的荒原上。

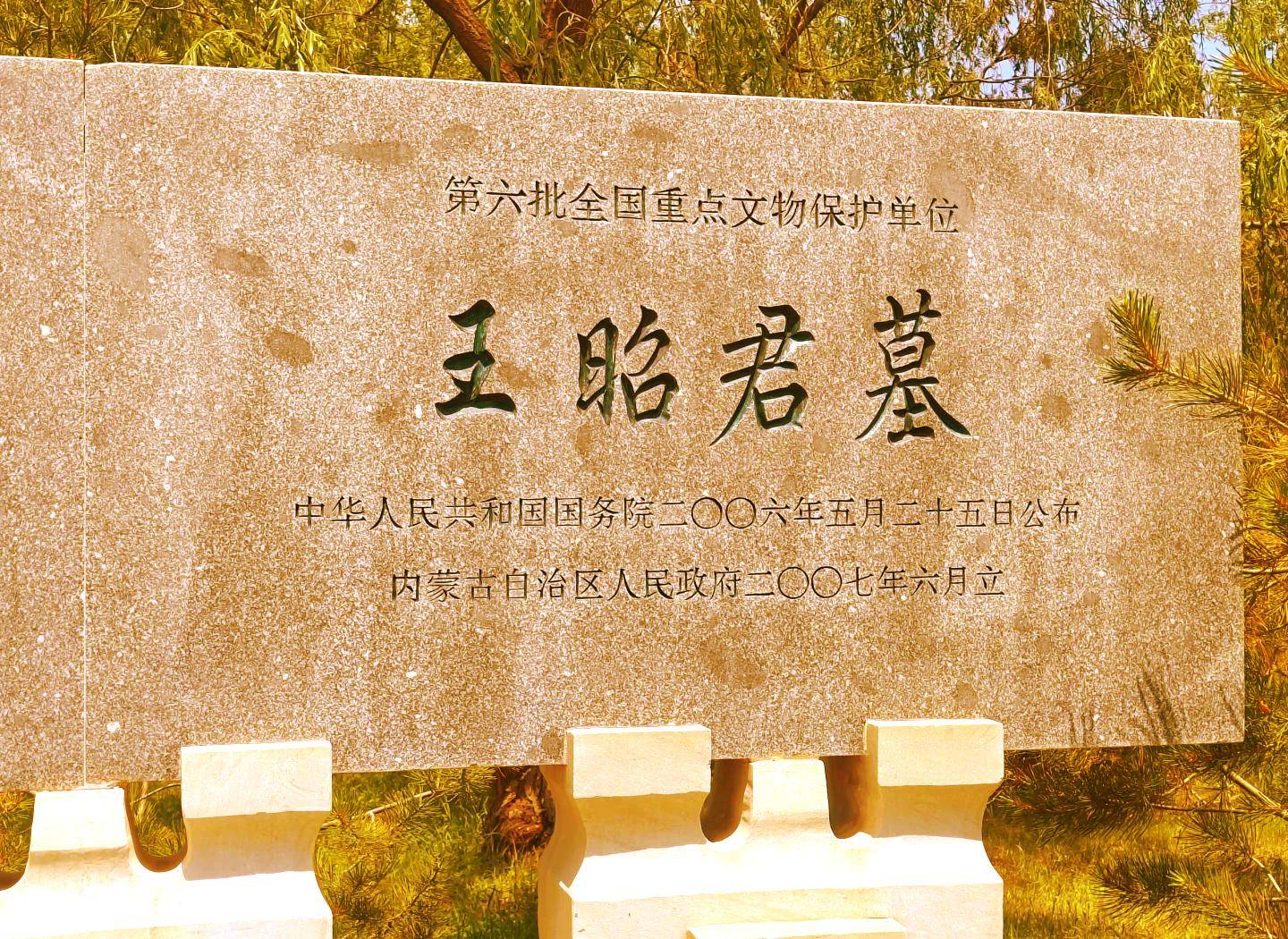

她被葬在大黑河南岸,也就是今天内蒙古的青冢。

传说塞外入秋后草原一片枯黄,唯有昭君墓上依然青翠。

这或许是大自然对这位悲情女子最后的致敬。

13年的匈奴生活,三次被迫的婚姻,王昭君用自己的一生见证了制度的冷血。

她不是历史的主角,而是政治博弈中的一枚棋子。

正如现代女性史学者所分析的那样:"古代政治婚姻的本质,就是用女性的牺牲换取男性统治者的利益。"

王昭君的悲剧,不仅仅是个人的不幸,更是整个时代女性的缩影。

2000年过去了,我们学会尊重女性了吗

王昭君的故事距今已经2000多年了。

在这漫长的历史长河中,人类文明取得了巨大进步。

我们有了《联合国妇女权益公约》,有了性别平等的理念。

但王昭君的悲剧真的不会再发生了吗?

环顾今天的世界,在一些地区,女性仍然被视为男性的附属品。

童婚、包办婚姻、荣誉谋杀,这些现象依然存在。

甚至在一些所谓的"文明国家",女性在政治、经济领域的地位仍然不平等。

王昭君的悲剧提醒我们:真正的文明进步,不是技术的发达,而是对人性尊严的尊重。

特别是对弱势群体权益的保护。

从这个角度看,王昭君的故事具有深刻的现代价值。

她告诉我们,当国家利益与个人尊严发生冲突时,不应该简单地选择牺牲个人。

毕竟,国家是由一个个具体的人组成的。

现代的国际关系中,我们也能看到王昭君式的悲剧。

当大国博弈时,往往是小国和弱势群体承担代价。

这种"大义牺牲小义"的逻辑,本质上和古代的政治婚姻没有区别。

王昭君的故事还告诉我们,文明交流不应该以牺牲为前提。

真正的文明融合,应该建立在平等和尊重的基础上。

就像今天的一带一路倡议,强调的是合作共赢,而不是单方面的牺牲。

从王昭君的墓地到今天的内蒙古,这片土地见证了汉蒙两族的友好交往。

但这种友好不应该建立在个人悲剧的基础上。

我们缅怀王昭君,不是因为她的牺牲值得赞美,而是因为她的悲剧不应该重演。

正如一位历史学家所说:"历史的价值不在于重复,而在于警示。"

王昭君的故事,就是对所有后来者的警示:真正的进步,应该让每个人都有选择自己命运的权利。

无论是男性还是女性,无论是统治者还是普通人。

结语

王昭君的悲剧不仅仅是个人命运的不幸,更是两种文明冲突下必然产生的历史悲剧。

在全球化的今天,文明交流与融合仍在继续,但我们应该用更加平等和尊重的方式进行。

历史的教训告诉我们,真正的文明进步不应该以个人的牺牲为代价。你认为现代社会应该如何避免类似的悲剧?