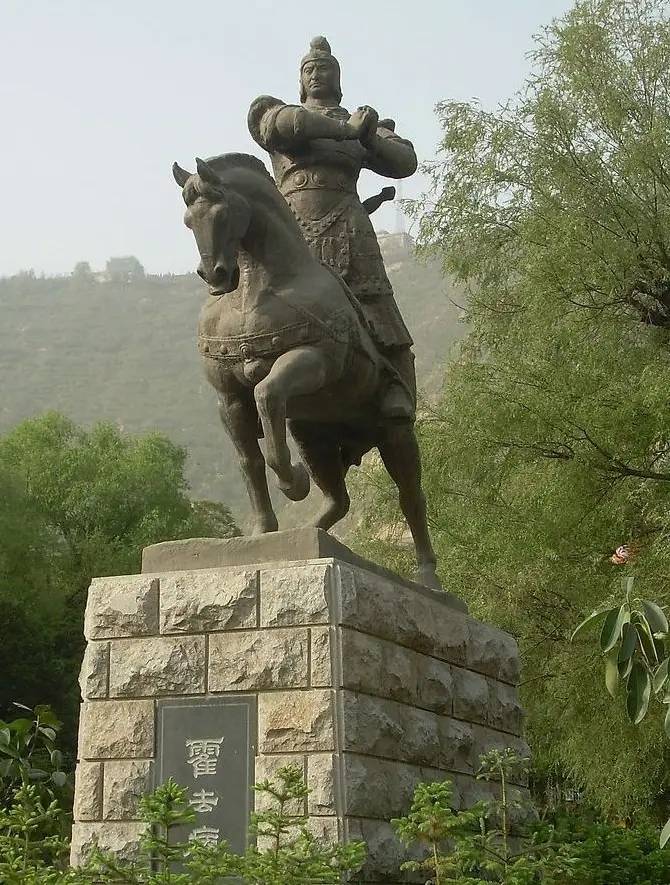

霍去病打下河西走廊,留下四座城,名字流传两千多年。

这些名字我们今天依然在地图上看到。

河西走廊的战马与刀锋

公元前121年,汉武帝下令西出,匈奴盘踞河西多年,扼住了汉朝通往西域的喉咙。

霍去病带着两万骑兵,昼夜疾驰,直插敌腹地。

年轻将军年仅十八岁,却已经是军中神话。

春季,他突袭休屠王部,斩获无数。浑邪王部见势不妙,干脆投降。

夏季,他再度出击,绕过阴山,直捣河西,打得匈奴措手不及。

汉军骑兵在沙漠戈壁间翻卷,如暴风一样推平一路障碍。

胜利的消息传到长安,汉武帝兴奋异常,下令在河西设郡,确保新占领的土地能够纳入版图。

打下来的地盘,如果只是驻军,随时可能丢。

要修道路,要安置百姓,要收税,要传达律令。一个稳定的行政体系才能让土地真正归属。

你想想,霍去病当时多年轻,却在几个月内撕开了匈奴的西部防线,把帝国的疆域往西推进几千里。

这种军事天赋,在古代能找到几个对手?如果不是他,当时汉朝真能那么快控制河西走廊吗?

再细想,河西走廊的地形并不宽阔,南边是祁连山,北边是合黎山和北地沙漠,地势逼仄,像一个瓶颈。

匈奴长期凭借这里的要冲阻断汉朝,掌握了西域的出入口。

霍去病两次奇袭,等于硬生生打通了一条锁死的通道,把瓶颈扩开。

战马在走廊里奔驰,像是把长安与西域绑在了一起。

从此,汉朝再也不甘心只守在黄河边,河西成了前线,也是桥梁。

四座城的命名与落子

河西走廊,长约一千公里,东西狭长,像一条绳子把中原和西域系在一起。

霍去病击退匈奴后,汉武帝立即设立四郡:酒泉、张掖、敦煌、武威。

酒泉,泉水甘洌,流传说法是“泉水能让人醉”。

张掖,寓意“断匈奴右臂”,要让敌人失去力量。

敦煌,取“盛大辉煌”,彰显汉军的胜利。

武威,展现“以武立威”的气势。四个名字直白又霸气。

今天我们依旧能在甘肃地图上找到这四个名字,它们并非随意命名,而是有战略含义。

酒泉是西线的门户,敦煌是通向西域的出口,张掖守护中段,武威压制北方草原。

四座城像四个钉子,把河西走廊钉牢。

如果只是战功赫赫,却没有这些地名落下去,历史记忆可能就模糊了。

名字像烙印,把胜利刻在土地上。

每当有人提起酒泉或敦煌,就会想到汉代的拓土。

你说,这种命名是不是比修一座丰碑更有意义?

再看这些名字的背后,也是一种治理智慧。

酒泉寄托了汉人对丰饶生活的想象。

张掖则是一种警告,提醒边疆的守军不要忘记敌人的威胁。

敦煌是豪言壮语,表达了帝国向西发展的野心。

武威更是旗帜鲜明,用武力来立威,毫不遮掩。

四个名字里,有柔美,有刚烈,有梦想,有威慑。

你能感受到吗?这不仅是命名,而是一场宣告。

对内,宣告汉朝有信心治理这片新土地。

对外,宣告帝国将长久占据走廊,名字一旦定下,就像棋局落子,谁还能轻易拔掉?

两千年的延续与文化记忆

中国历史上很多地名改来改去,有的地方十几年就换一次。

河西四郡却坚持了两千多年。酒泉还在,张掖还在,敦煌还在,武威也在。

地名的延续,本身就是一种文化力量。

它让人们始终记得这片土地的归属和历史。

敦煌石窟的壁画,记录了丝绸之路上的佛教传播;

张掖大佛寺,见证了多民族的交流;

武威的文庙碑刻,书写着中原与西域的碰撞。

酒泉更不用说,从古代丝路要地到今天的航天城,名字始终连着辉煌。

两千多年过去,这些名字见证了朝代更替,见证了民族迁徙,却始终顽强存在。

很多人去敦煌看壁画,去张掖看七彩丹霞,可能没想到这些名字的来源。

霍去病当年的一场战役,让后世无数人都在重复他的印记。

有时我在想,历史为什么会留下这种巧合?别的地方地名早就湮灭了,河西四郡却固执地延续。

是不是因为当年的胜利太重要,让后人不敢轻易抹去?

是不是因为它们代表了汉朝挺进西域的起点,必须被铭记?

再深入看,四座城的延续不只是名字没改。

它们在各个时期都扮演了独特角色。

唐代,敦煌是丝路文化的中枢;元明时期,武威成为多民族杂居的枢纽;清代,张掖是河西粮仓;现代,酒泉与航天联系在一起,成为科技象征。

不同历史节点,同一个名字,却不断生出新的意义。

这就像一条时间的丝线,把古代的刀锋、唐代的商队、清代的移民、现代的火箭,都串在一起。

一个名字的顽强,让文明有了连续性。你说,这种力量是不是比金石碑刻更震撼?

霍去病的荣耀与遗憾

霍去病一生短暂。二十三岁病逝,葬于茂陵。

他的坟墓被修成祁连山的形状,象征他生前多次在祁连山南北驰骋。

他从少年到将军,只用了几年时间,没有失败过,每次出征都凯旋。

六次大战匈奴,西汉疆域从此打开通向西域的大门。

历史书写他的战功时,用的都是“所向披靡”“摧枯拉朽”这样的词。

但天才陨落得太早。霍去病死后,汉军再也没有出现一个能与他并肩的年轻统帅。

汉武帝痛惜不已,亲自送葬,还允许他陪葬茂陵。

可以说,他的生命虽短,却已和帝国的命运紧密相连。

如果他能多活几年,会不会继续扩张,把西域更快纳入汉朝版图?

如果他能活到三十岁,历史的走向会不会不同?

留下四座城,留下四个名字,他的身影和功绩像烙印,深深刻在河西大地。

今天我们提起敦煌壁画,提起酒泉卫星发射中心,提起张掖丹霞,提起武威文庙,背后都有一条线,牵向那个二十出头的将军。

历史对霍去病的记忆,往往集中在“速成”和“英年早逝”上。

但我更想强调,他留下的不只是军事神话,还有一种边疆治理的模式。

打下地盘,设郡命名,建立秩序,这种逻辑后来被无数次复制。

帝国疆域扩张,不只是靠兵锋,更靠制度和文化跟进。

他的实践,成为汉朝之后治理边疆的重要模板。

霍去病死得早,却活得极烈。

他把青春全部燃烧在战马和长矛上。

四个名字像是他留在人间的遗言,提醒着后人,年轻的热血曾经点燃过帝国的边界。

你觉得,这样的人物该用怎样的词来评价?战神?天才?还是悲剧英雄?

结语

霍去病打下河西走廊,四座城的名字延续两千多年。

胜利不仅在于疆土的扩张,更在于记忆的固化。

名字一旦落下,就像一枚印章,把历史和现实连在一起。

直到今天,这些名字还在提醒我们:曾经有个年轻人,驰骋沙场,用刀锋和鲜血把帝国的边界推向远方。