当我们谈论晚清,脑海里浮现的可能是那些风云变幻的大事件:鸦片战争、太平天国、洋务运动、甲午风云……这些宏大的叙事固然重要,但它们有时会像巨大的幕布,遮盖了幕布之下无数普通人的真实生活。

今天,咱们不聊王侯将相,不谈大国博弈,就来聊聊那个时代最底层、最沉默的群体,那些被国运裹挟在沙土里的穷人。

他们到底有多穷?这个问题听起来简单,但答案却藏着无尽的辛酸与血泪。毫不夸张地说,在那个风雨飘摇的年代,对于绝大多数挣扎在底层的家庭而言,“活着”本身就是一场漫长而艰苦的战斗。

“糊口”都难,一顿饱饭是奢望

咱们先从最基本的“吃”说起。民以食为天,但对晚清的穷人来说,这片“天”常常是灰色的。我们现在觉得再普通不过的白米饭,对他们而言可能就是逢年过节才能见到的奢侈品。那他们平时都吃什么呢?

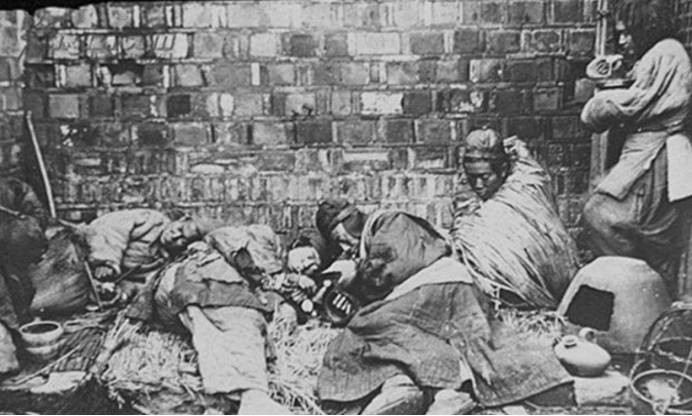

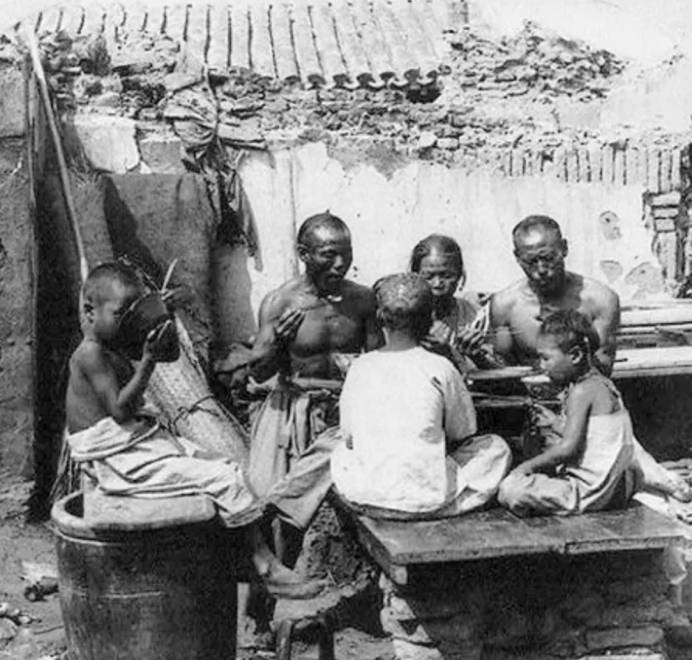

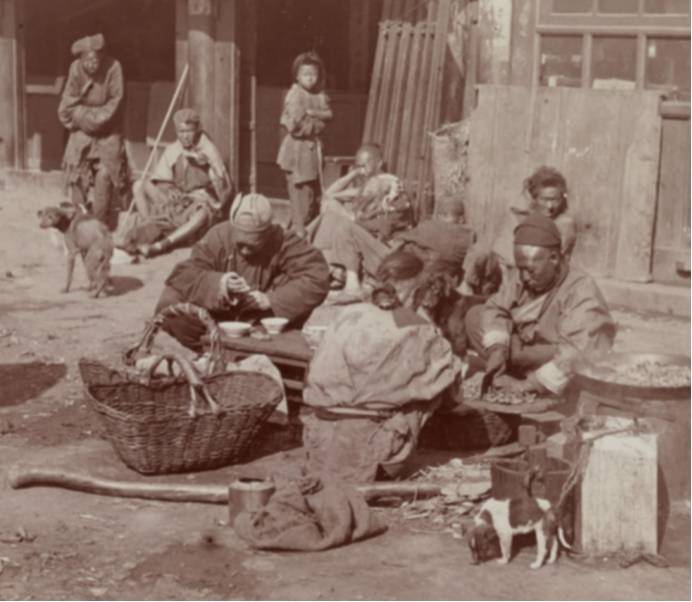

答案可能会让你感到震惊。他们的主食,通常是我们现在用来做饲料或者不常吃的粗粮,比如玉米、红薯、高粱、小米。特别是明清时期引进的红薯和玉米,因为产量高、不挑地,成了很多贫苦人家的“救命粮”。但这仅仅是保证不被饿死。至于菜肴,新鲜蔬菜都是稀罕物,更多时候是靠一些自家腌制的咸菜、萝卜干下饭。在青黄不接的春荒时节,挖野菜、捋树叶、啃树皮充饥,更是家常便饭。“吃糠咽菜”这个成语,在当时可不是夸张的形容,而是无数人每日生活的真实写照。

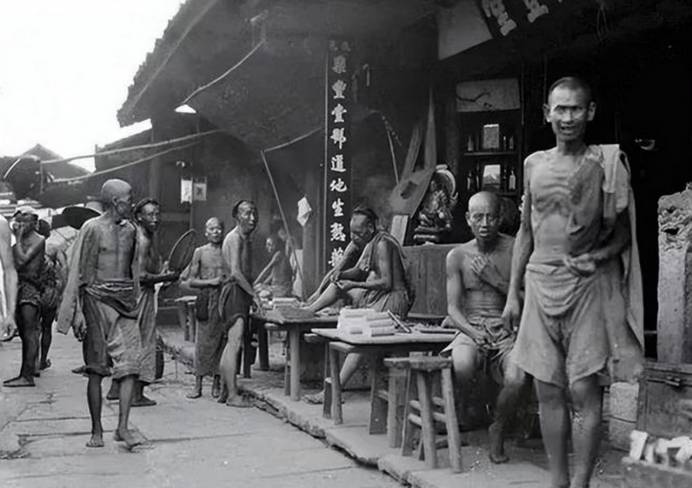

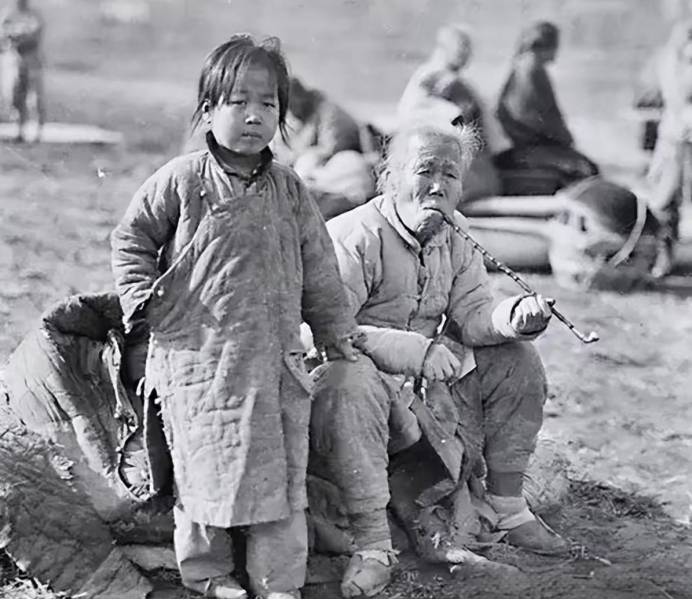

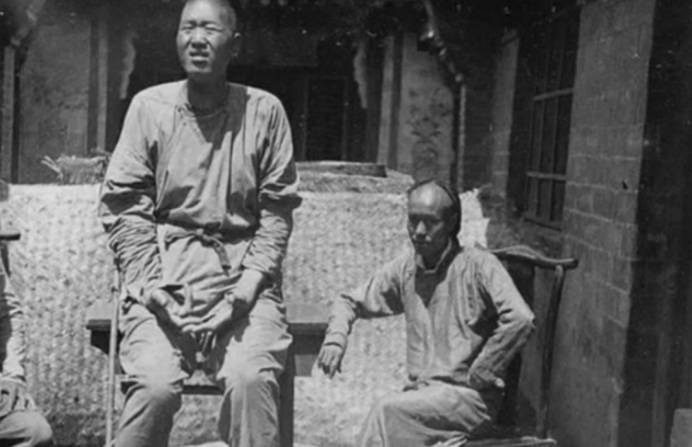

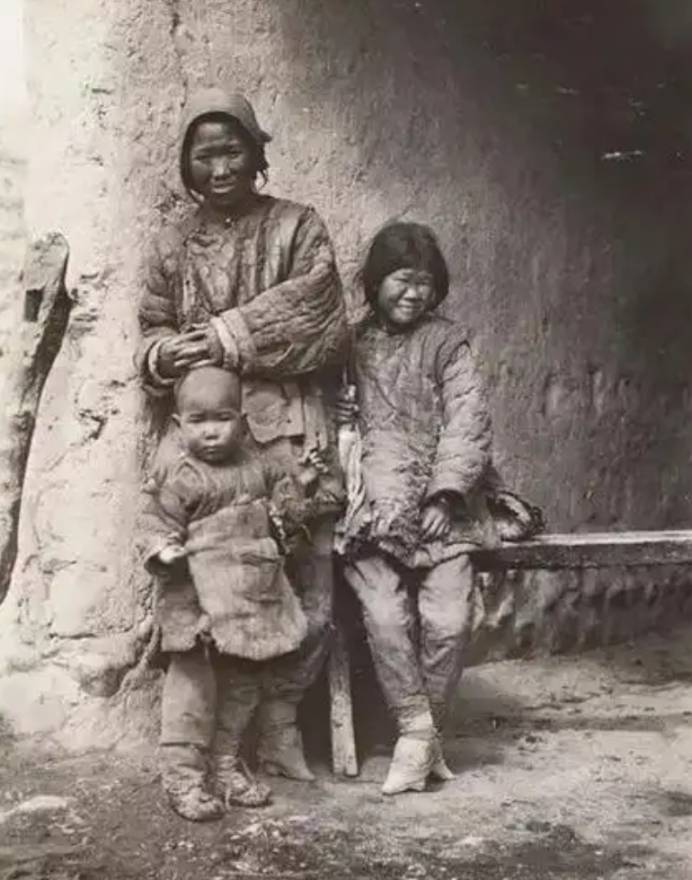

这种长期的食物匮乏和营养不良,直接反映在人的身体上。一些流传下来的晚清老照片里,我们能看到许多百姓瘦骨嶙峋、肋骨毕现,眼神里充满了麻木和疲惫。他们不是天生瘦弱,而是被饥饿折磨成了那副模样。在那个年代,一个家庭的食物开销能占到总支出的八成以上。这意味着,他们所有的劳作,几乎都只为了一个最卑微的目标:糊口。然而,即便是如此卑微的目标,也常常难以实现。

光是吃不饱肚子,就已经够让人绝望了。

辛苦一年,反欠三两银子?晚清穷人的收入账本

说到这儿,你可能会问,他们为什么不多赚点钱去买粮食呢?这个问题问得好,但答案却很残酷:不是不想,是不能。

晚清的社会经济已经陷入了严重的困境。对于一个普通的佃农家庭来说,他们一年的收入有多少?根据一些历史学者的研究和记载,一个中等规模的农户,辛辛苦苦耕作一年,全部收入折合成银子,可能也就三十几两。这个数字听起来似乎还行,但支出呢?地租、赋税、日常嚼用、婚丧嫁娶、人情往来……林林总总加起来,一年开销可能高达三十五两。也就是说,一个家庭在风调雨顺的年景里,不吃不喝干一年,最后还可能倒欠三两银子。

这还算是中等农户。对于更贫困的家庭,情况更加糟糕。有研究甚至估算,在鸦片泛滥、劳动力丧失的地区,一个家庭的年收入可能低至区区二两银子。二两银子是什么概念?在当时,可能也就勉强够一个人一年的基本口粮,一个家庭根本无法维生。

历史学家们通过分析一些幸存下来的民间账本,比如在安徽发现的晚清一家人持续几十年的“排日账”(一种流水账),得以窥见当时普通家庭真实的收支状况。

晚清政府的腐败和沉重的苛捐杂税,真的让老百姓活不下去。百姓日常交易用的是贬值快的铜钱,而缴纳赋税却要换成高价值的白银,一来一回,又被盘剥了一层。当这样的经济压力达到极限,当饥荒和灾难(比如惨烈的“丁戊奇荒”)降临时,一个家庭为了活下去,就只剩下最后一条路可走了。这条路,通向的是人伦的悲剧。

“卖儿卖女”是常态

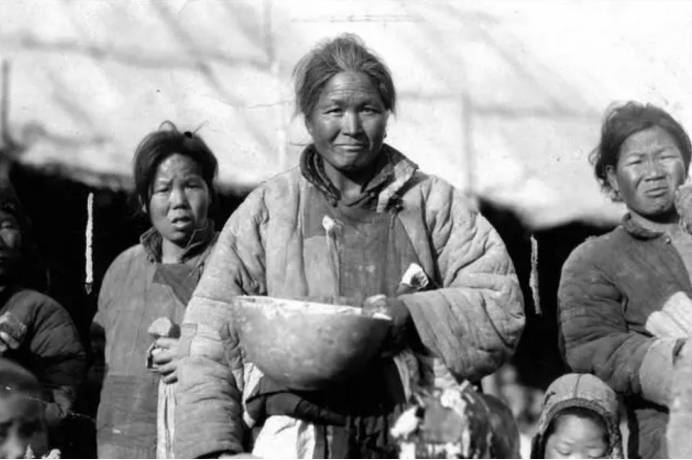

如果说吃不饱饭是身体上的折磨,那么“卖儿卖女”就是精神上的凌迟。在今天的我们看来,这是无法想象、也无法原谅的行为。但在晚清,这却是一种被贫困逼到绝境后的无奈选择,一种在特定地区和时期屡见不鲜的社会现象。

为什么会走到这一步?最直接、最根本的原因就是饥饿和贫困 。当家里最后一粒米都吃完,当孩子们饿得奄奄一息,父母们面临着一个撕心裂肺的选择:是全家一起饿死,还是卖掉一个孩子,换来几两银子或几十斤粮食,让剩下的人活下去?同时,他们或许还抱着一丝幻想,希望被卖掉的孩子能在大户人家找到一条活路,至少能吃上一口饱饭。

这种交易在当时甚至形成了某种“市场”。根据一些零散的记载,一个男孩的价格可能在十两银子左右,而女孩则更便宜,大约四两银子 。在华北、四川等地区,尤其是在灾荒之年,人口贩卖变得更为猖獗。许多女孩被卖作婢女、送去当童养媳,甚至被卖入青楼,命运从此坠入深渊。清朝的法律虽然禁止贩卖平民为奴,但执行不力,且对买卖婢女等行为留有口子,这使得人口买卖实际上处于一种灰色地带,官府有时甚至默许这种交易的存在。

根据清末的司法档案统计,在1908年,女性犯罪中占比极高的罪名之一就是“略人略卖人”,即拐卖人口。这从一个侧面反映了当时人口买卖的泛滥程度。这不仅仅是简单的经济行为,更是传统宗法社会在极端压力下崩坏的体现。每一个被卖掉的孩子背后,都是一个走投无路的家庭和一段被时代碾碎的人生。