夜半时分,一句看似平常的“冷就多盖条被子”,竟成了压垮生命之舟的最后一根稻草。一位六旬老妇在睡前轻微颤抖了一下,家人并未在意,谁料几个小时后,她却在睡梦中悄然离世,再也没有醒来。

面对痛失亲人的家属,医生近乎咆哮的质问,如同一把尖刀,刺痛着在场所有人的心:这究竟是危言耸听,还是血淋淋的现实?

许多人习以为常地认为,发冷仅仅是体质虚弱,或是房间温度过低、被子不够厚。然而,在医学领域,突如其来的畏寒往往是身体内部发出的一种严重警报,预示着潜在的病理危机,如感染扩散、循环系统崩溃,甚至是内分泌紊乱。特别是对于身体机能日渐衰退的老年人来说,哪怕是微不足道的一次“打寒战”,背后都可能隐藏着败血症或急性心肌梗死的致命风险。

试想一下,如果当时家人能够及时测量体温,摸一摸老人的脉搏,或许就能及早发现潜藏的危机。医学研究表明,重症患者的“3小时黄金救治窗口期”至关重要,往往决定着生死存亡。稍有延误,就可能错失最佳的抢救时机,令生命之花黯然凋零。

衰老就像一位沉默的窃贼,它悄无声息地盗走身体的活力,让原本清晰的警报变得模糊不清。年轻人在高烧39℃时或许还能勉强支撑,而老年人哪怕仅仅是37.8℃的低烧,都可能意味着严重的健康问题。老年人在抽一口凉风时感受到的轻微颤抖,很可能就是血压骤降或心功能恶化的隐秘信号。

尤其需要注意的是,对于那些患有糖尿病、高血压、心脏病等基础疾病的老年人来说,他们的神经感知和血管调节功能更加迟缓,身体的“火警铃”被大大削弱,本应刺耳的警报声变成了低声细语。如果忽视了这些细微的信号,就可能迎来毁灭性的后果。

在临床工作中,医生们并非有意责怪家属,而是痛心于他们的麻痹大意。明知患者身患基础疾病,却仍然将“怕冷”视为无关紧要的小毛病,仅仅是简单地喂点热水、盖条毯子就算安慰。在医生看来,这种轻率的态度,就像明知油箱漏油,还点燃香烟取暖一样危险。

医学统计数据显示,老年感染患者如果延迟入院超过6小时,死亡率将会增加一倍。因此,医生的愤怒并非单纯的情绪宣泄,而是基于大量临床数据和经验的无奈呐喊。有时,医疗体系的力量也无法弥补家庭的疏忽,而这种缺口,往往就是用生命的代价来填补。

发冷并非单一的症状,而是多种系统性疾病相互交织的复杂表现。其常见原因包括:

败血症: 感染迅速扩散至血液,导致体温急剧波动,常伴有心跳紊乱。

急性心肌梗死: 部分患者并非表现为典型的胸痛,而是出现冷汗、寒战,甚至仅仅是轻微的发冷。

低血糖: 尤其是在夜间空腹服用降糖药的糖尿病患者,血糖骤降时可能出现畏寒、出汗等症状。

甲状腺功能减退危象: 表现为畏寒、嗜睡,病情加重时心跳极慢,甚至可能导致死亡。

脑卒中: 部分脑干受损的患者,会因为体温调控中枢紊乱而表现出寒冷感。

这些疾病的共同特点是:都需要第一时间识别与抢救,任何拖延都可能导致不可逆转的悲剧。

夜间往往是疾病发作的“黑暗时刻”。一方面,夜间人体血压和体温会随着生理节律自然降低,疾病更容易“趁虚而入”;另一方面,深夜时分,家人的警觉性往往较低,容易误以为这仅仅是单纯的怕冷或劳累。医学数据表明,半数以上的心源性猝死都发生在凌晨,许多人就是在睡梦中戛然而止,生命之火骤然熄灭。

而老年女性更容易因为激素水平下降、血管脆性增加等因素,在夜间进入高风险状态。一次夜半的打寒战,背后可能就是生命曲线的断点。

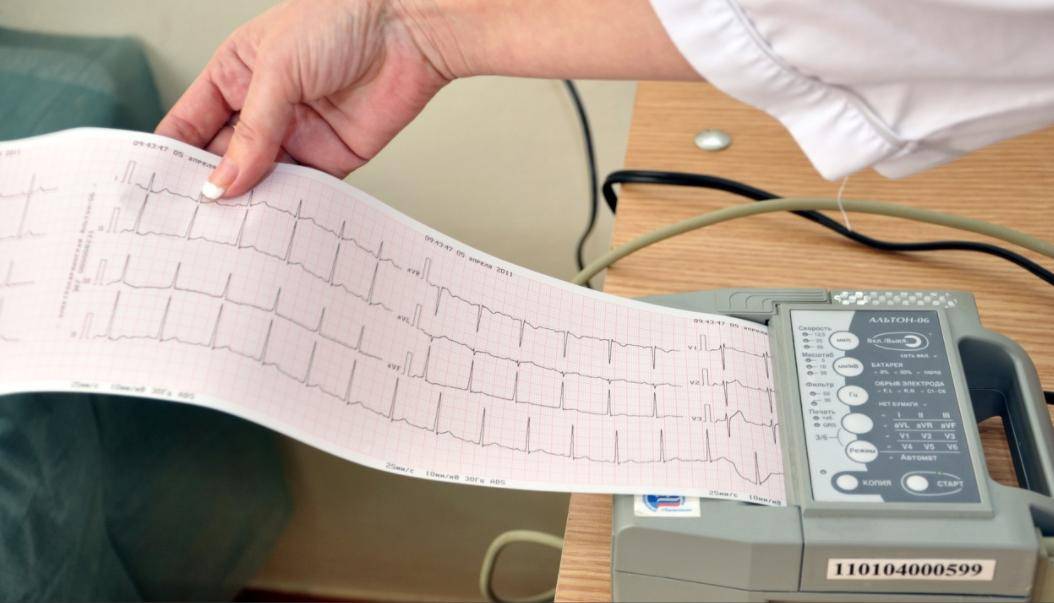

设想一下,如果当时家属能够提高警惕,及时将老人送往急诊,医生就可以立即进行心电图、血糖检测、炎症指标检查等必要的检查。如果发现是心肌梗死,可以立即进行溶栓或介入治疗;如果是败血症,及早使用抗感染药物和补液就能有效控制病情,稳定局面;对于低血糖患者,只需静脉注射葡萄糖便可转危为安。

现代医学的进步已经让许多急症都可以在小时级别内被逆转。但这一切的前提是:家人能够将“发冷”视为一个危险的信号,而不是一个无关紧要的小问题。

最简单有效的经验是:老年人忽然出现畏寒症状,一律按照紧急情况对待。哪怕最终检查结果显示没有大问题,也不要嫌麻烦。就像消防演练一样,只有平时做好充分的准备,真火警来临时才能挽救生命。

在日常生活中,我们还可以注意以下几点:

定期进行体检,特别是心电图、血糖、甲状腺功能等检查。

每晚睡前在家中备好体温计和血压计,一旦发现异常立即记录。

避免自行停药或加药,尤其是降糖药和降压药。

让老年人在睡前少量进食,以减少夜间低血糖的风险。

只有这样,我们才能将微弱的“寒意”转化为清晰的信号,而不是通往死亡的陷阱。

医生在怒斥时所说的“蓄意谋杀”,并非法律意义上的指控,而是一种沉重的道德警醒。因为在他看来,老人被送到医院的时间太晚了,本可以挽救的生命,却因为延误治疗而造成了无法挽回的悲剧。这种痛心疾首的感觉,促使他用最刺耳的词汇来提醒世人:忽视,就是杀人。

医学不仅仅是一门技术,更是一项社会教育。每一次急诊抢救的失败,都是一声沉重的警钟,提醒人们不要轻视看似寻常的症状。

在健康面前,没有“顺其自然”这四个字。对老年人的一点冷漠,可能就是对生命的致命背叛。现代医学发展到今天,早期识别与及时送医已经成为每个人都能掌握的常识。

如果说这位65岁老人的离世还能留下什么,那就是——提醒每个家庭,将长辈的身体信号当回事,不要在悔恨中才明白:原来冷,并不只是冷!