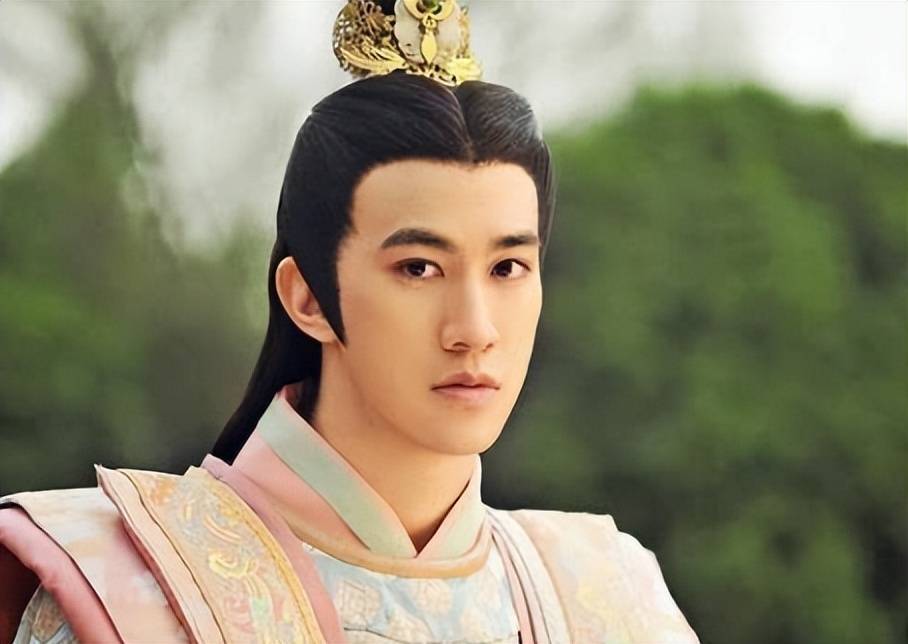

唐睿宗李旦是唐朝的第五位皇帝,他的父亲是唐高宗李治,母亲是历史上著名的女皇武则天。李旦的一生经历了两次登基,第一次是在公元684年到690年,第二次是710年到712年,总共在位8年。

在公元713年7月,51岁的李旦决定主动退位,将皇位传给了太子李隆基,自己退居百福殿,过上了相对安稳的生活。那么,为什么当时正值壮年的李旦会选择放弃皇位呢?

其实,李旦之所以选择退位,并非因为年纪或健康问题,而是因为他对皇帝的位置并不感兴趣。李旦是唐高宗与武则天的第四子,本不该成为皇帝,而且他个人并不热衷权力。他更喜欢读书写字,追求一种安静的文人生活。再者,李旦的两位哥哥李弘和李贤,都因皇位的争斗而遭遇惨败,给李旦心里留下了深深的阴影。

公元684年,武则天废掉了当时的皇帝李显,计划将李旦立为皇帝。虽然李旦心里不情愿,但在母亲的强硬逼迫下,他只能接受这一命运,成为了大唐的“傀儡皇帝”。他虽然坐上了龙椅,却无法参与实际的朝政,所有决定都由母亲武则天做主。李旦生活在母亲的控制下,失去了自由。

此时,唐朝的大臣李敬业因不满武则天称帝而起义,虽然最后失败,但这一事件引发了李氏皇族对武则天统治的不满,许多人开始联合反抗。李旦看到了这一切,内心极为恐惧,于是上表请求武则天称帝,并请求赐予母亲武姓,最终在690年,武则天顺利登基,成为了中国历史上唯一的女皇。

武则天登基后,根据李旦的请求,将他降为皇嗣,并改名“武轮”。李旦本以为自己将不再涉及任何皇权纷争,可以安享晚年,但事情却并非如此。虽然李旦失去了皇帝身份,但由于他仍是皇储,依然成为了武则天亲王的目标。为了争夺皇位,武则天的亲戚们开始暗中陷害李旦,企图将他从皇位继承人之位上除去。

在此期间,李旦遭遇了许多陷害和暗算,但幸运的是,一些忠诚的官员站出来为他辩护,才让他免于一死,保住了自己的皇嗣地位。然而,李旦在这段时间内开始对皇位产生了厌倦,并明确告诉母亲武则天,他不想再参与任何权力斗争。于是,武则天决定将李显复位为皇太子,李旦被封为“相王”。

公元705年,李显重登帝位后,决定将李旦封为皇太弟。然而,由于李旦始终对权力没有兴趣,他拒绝接受这一封号,最终被改封为安国相王。他原本以为自己的兄长李显能够稳定政权,自己可以远离政治斗争,然而命运再次作弄了他。

李显的妻子韦氏为了自己能够登上皇位,毒死了李显。此时,李旦的儿子李隆基和妹妹太平公主联手起义,杀死了韦氏母女,并再次将李旦推上了皇位。然而,李旦并不愿意再度回到权力的漩涡,他将所有军政大权交给了李隆基和太平公主,让他们来管理国家。

但太平公主和母亲武则天一样,权力欲望极强,为了稳固自己的地位,太平公主多次向李旦提议废除李隆基的太子之位。李旦虽然试图平息两者之间的冲突,但始终无法解决矛盾。公元712年,太平公主甚至在宫中散布谣言,声称天象异常,暗示皇位可能有灾难。李旦意识到这一切都是妹妹的计谋,终于决定再次退位,把皇位传给李隆基。

然而,太平公主并不甘心,她提出要废除李隆基的皇帝之位。李隆基无法忍受太平公主的挑衅,最终决定先下手为强,瓦解了太平公主的势力,并将她处死。李隆基自此掌握了大唐的军政大权,李旦则在百福殿安享晚年。

公元716年7月13日,唐睿宗李旦因病去世,享年55岁。李隆基追谥其为“大圣贞皇帝”,并将其葬于桥陵。李旦的这一生充满了波折,他虽是皇帝,却一直缺乏进取心,在历史上显得有些被忽视。