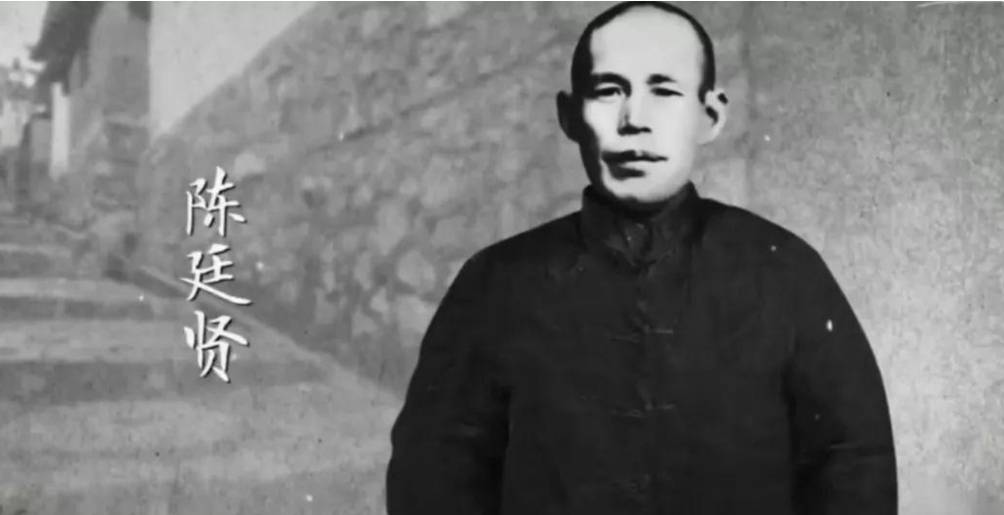

新中国成立后,全国局势一片大好,人民从曾经的压迫中解脱出来,生活变得幸福安稳。在这个时期,山西省卢氏县副食品公司的一个售货员,突然找到了公司领导,提出自己在1934年曾帮助过红军。这个人叫陈廷贤,他向领导申请入党,希望能获得党的认可。

然而,公司领导接到陈廷贤的入党申请后,并未立刻相信他所说的内容。领导和周围的人都认为陈廷贤可能是在编故事,目的是为了入党。他虽然提到自己曾帮助过红军,但却无法提供准确的红军番号,也记不得当时红军军长的名字。陈廷贤还说,曾经红军军长留给他一张盖了印的纸条作为证明,但却表示这张纸条已经被他毁掉了。

从陈廷贤的描述来看,似乎确实没有太多证据可以支持他的话,因此人们对他的话产生了怀疑。然而,事实上,陈廷贤确实曾在当年帮助过红军,这段历史并没有被遗忘。甚至,那个红军军长在新中国成立后曾六次亲自回到山西寻找陈廷贤,这到底是怎么回事呢?

回到1934年,当时红25军正开始长征。长征路途漫长而艰难,除了敌军的围追堵截,恶劣的自然环境也是一道难关。红军不仅需要克服雪山草地的险阻,还要应对食物匮乏和时刻可能出现的敌机。然而,最大的问题之一其实是迷路。茫茫草地和雪山让红军很难辨别方向,因此每支红军队伍必须要依赖当地向导的帮助,而红25军也不例外。

长征途中,时任中共鄂豫边工委书记的张星江,主动选择留下做红25军的向导。他建议红25军绕过桐柏山,而选择经过伏牛山区进入陕西,红25军军长程子华同意了这个方案,并带领队伍快速前进,希望能够摆脱敌军的追击。

然而,红25军行进至方城县的独树镇七里岗时,与国民党军的庞炳勋部发生激战。由于敌军人数和装备占优,红军无法占到便宜,不得不迅速突围。接着,红25军继续向卢氏县进发,但敌人却先一步占领了五里川关隘,红25军被困于四面围追之中。

此时,红25军面临的困境堪称绝境。敌军占据了五里川,并且国民党的“追剿队”第二支队紧追不舍。程子华面临的选择十分艰难,因为红25军已经陷入了三面包围、黄河天险的困境。蒋介石得知红25军被困后欣喜若狂,认为红25军难以脱逃。

在这关键时刻,程子华决定相信百姓,派出战士寻求当地民众的帮助。但由于敌军的宣传和当地军阀的压迫,当地百姓对红军并不信任,纷纷躲入民兵团的保护下。正在此时,红军的一支手枪队遇到了陈廷贤。经过简短的交谈后,陈廷贤决定帮助红军,他表示愿意做向导,带领红军突破敌军封锁。

陈廷贤是山西晋城县人,由于他长期外出谋生,对卢氏县一带的地形非常熟悉。他原本是一个私盐贩子,经常往返于各地贩卖盐,在这一过程中逐渐掌握了当地的隐秘小道。通过这些小道,陈廷贤能够避开敌军的检查站,保证盐的运输能够顺利进行。正是凭借着对地形的熟悉,他成功地带领红25军绕过敌军设立的关卡,顺利穿越了朱阳关和五里川,最终成功进入了洛南。

陈廷贤的帮助,使得红25军成功逃脱敌人的围追堵截,程子华对他心存感激。临别时,程子华亲自为陈廷贤送行,并给了他一张盖了红军印章的字条,证明他曾帮助过红军,并告知他:“从现在起,你就是共 产党的人了。” 陈廷贤把字条收好,但因为担心被敌人发现,他将字条藏在了自家的土房里。由于他不识字,也不清楚字条的具体内容,但他知道这张字条是证明自己帮助过红军的重要凭证。

随着敌军的进攻逐渐加强,陈廷贤将字条一直藏在身边,避免了被敌人发现。直到日军侵华后,这张字条被炸毁,陈廷贤一直未能向外界证明自己当年的事迹。直到新中国成立后,陈廷贤才敢向他人透露自己的过去,但因没有确凿证据,很多人仍对他的故事持怀疑态度。

其实,程子华虽然多次尝试寻找陈廷贤,但因为当年陈廷贤名字的发音问题,程子华一直没能找到他。直到红25军的历史资料编撰时,陈廷贤的身份才得以确认。陈廷贤在重病卧床时,常常念叨着“朱阳关、五里川”和“纸条与大印”,显然他对自己无法证明曾帮助过红军的遗憾一直心存不甘。直到临终前,他依然希望能够被铭记,甚至要求将自己葬在党校附近,面朝曾带领红军走过的路。

陈廷贤的事迹最终被刻在了他的墓碑上,成为当地的英雄传说,而他的家人也得到了应有的照顾。