在过去,许多人认为在太空建造家园,或是在海上架设浮桥,都是人类最具挑战的工程。然而,回顾历史,这些宏伟的设想大多只停留在“梦想”的阶段。与这些远大计划不同,中国有一项持续了73年的超级工程,规模之大令人震惊,涵盖面积达到435.6万平方公里,约占全国土地总面积的45%。这样的工程范围和规模,几乎在全球范围内无可匹敌。

这项被称为“三北”防护林工程的项目,横跨我国的西北、华北和东北地区,堪称一项庞大的生态建设计划。自1978年获得中央批准启动以来,工程计划持续至2050年,历时73年。这项工程的目标是治理和防治荒漠化,恢复当地的林业生态环境。可以说,这项计划无疑是一项大规模的人工林建设,正如其名称所示——它将成为一道强大的绿色防线。

自20世纪以来,三北地区便常年遭受沙尘暴袭击,风沙问题给当地人民带来深重灾难。尤其在60至80年代,荒漠化问题日益严峻,仅20年间,我国就失去了669万公顷土地,超过1300万公顷农田遭破坏。尤其在黄土高原和黄河流域,水土流失日益严重,造成黄河堵塞等问题。荒漠化的加剧迫使当地百姓面临生存威胁,若不加以治理,黄河流域的各省份将面临更为严峻的挑战。

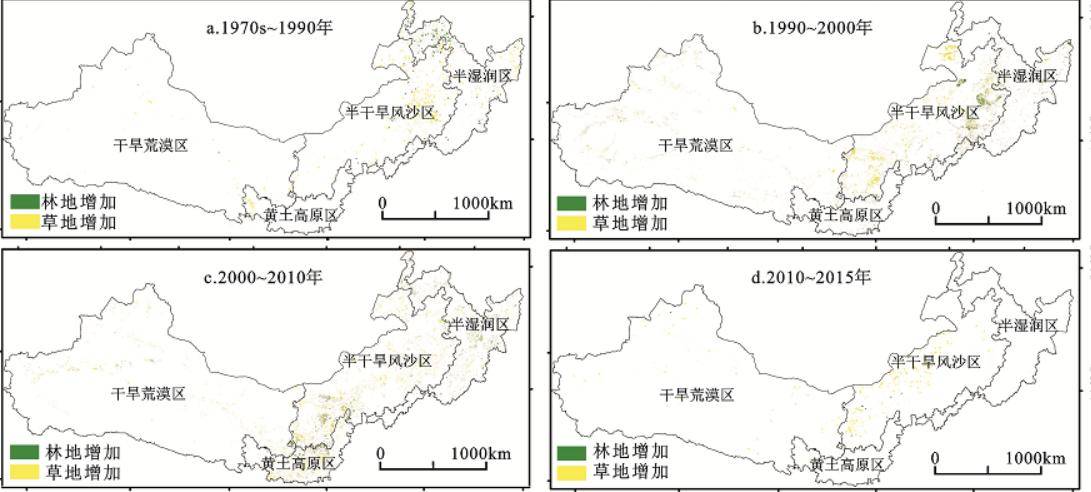

荒漠化问题在全球范围内对许多国家造成了困扰,而中国曾是受其影响最严重的国家之一。因此,三北防护林工程的启动显得尤为急迫。该项目分为八期,计划从1978年启动,持续至2025年。通过人工造林、飞机播种和封山封沙等多种手段,工程旨在恢复荒漠化土地,并建立一个具有防风固沙、水土保持功能的生态系统,最终将这些荒芜之地转变为富有生态活力的区域。

在第二期工程阶段,越来越多的群众积极参与其中。更具前瞻性的“生态经济型防护林”理念应运而生,它不仅关注环境保护,还兼顾当地经济发展。这一理念促使生态建设与经济发展相互促进,成为了许多贫困地区脱贫致富的重要途径。随着第三期工程的推进,河北北部、内蒙古东部及黄土高原等地成为重点治理区域。2012年,国务院再次强调了防沙治沙的紧迫性,进一步推动了三北防护林工程的全面展开,也有效提高了当地人民的生活水平。

到了第六期,工程逐步迈向科学化管理,20个科学绿化试点县相继展开,并将持续至2025年。到2023年,已经完成了600多万亩的造林工作,取得了令人振奋的成果,展现了中国政府强大的决心和行动力。

尽管这些植树造林的项目看似简单,甚至在某些人眼中不够引人注目,但与那些宏大的工程相比,植树造林的意义深远。中国将大量的时间和资金投入其中,不仅仅是为了绿化土地,更关乎国家的未来和生态安全。中国的坚定行动力,向世界展示了我们在环保和生态恢复领域的雄心。

对于三北防护林工程的成就,我们不仅要感谢政府的大力支持,还要致敬那些在项目中默默奉献的普通人。例如,在项目初期,辽宁省北庙子村的12户家庭,虽然面临着迁移的压力,却依然选择留下,亲自参与植树工作。正是这些人对家乡的深情厚谊,激励着整个国家为生态恢复付出不懈努力。

荒漠化并非中国独有的问题,全球各国同样面临这一挑战。然而,中国采取的一系列举措,成为了全球抗击荒漠化的典范。20世纪90年代,沙尘暴曾给中国带来了极大的生态灾难,造成了严重的人员伤亡和经济损失。然而,随着“三北”防护林工程的实施,荒漠化的趋势得到了有效遏制,生态修复取得了显著进展。

回顾过去几十年的成就,毫无疑问,中国的防沙治沙工作已经取得了显著的成效。展望未来,“塞上江南”的梦想,也许会早日实现。让我们携手并肩,为更加绿色、更加美好的明天继续努力!