医生在研究600名糖尿病死者的过程中,惊讶地发现,他们身上竟然有几个共同的特征。

这些共同点让人深思,原来糖尿病不仅仅是一个单纯的疾病,而是与日常生活方式和习惯密切相关的健康问题。

通过这项研究,专家们得出了几个糖尿病患者的共性,而这些共性不仅仅是患糖尿病的信号,它们也是大家健康管理中需要特别注意的警示。

今天,我们就来聊一聊这几个糖尿病人群的共同特点,看看每个人是否也在这些习惯中“中招”了。

首先,超重或肥胖是糖尿病患者最显著的共同点之一,大家都知道,超重和肥胖不仅会影响外貌,还对健康有着深远的影响。

研究发现,肥胖是糖尿病的一个主要危险因素,尤其是在腹部肥胖的情况下,糖尿病的风险更是大大增加。

这是因为过多的脂肪,尤其是腹部脂肪,会影响身体的胰岛素敏感性,导致胰岛素作用受阻,进而引发高血糖。

肥胖会让体内的脂肪细胞分泌更多的炎症因子,这些因子不仅影响胰岛素的正常工作,还会加剧身体的糖代谢紊乱,换句话说,肥胖和糖尿病之间的联系是非常紧密的。

如果你发现自己体重一直在增加,尤其是腹部脂肪逐渐增多,那么控制体重就显得尤为重要。

通过合理的饮食和适量的运动,控制体重,不仅能够减少糖尿病的风险,还能改善其他相关健康问题。

接下来,不良的饮食习惯也是糖尿病患者的一个常见特征,现代人生活节奏快,很多人没有时间自己做饭,经常依赖外卖、快餐或加工食品,这些食品通常含有大量的糖、盐和不健康的脂肪。

这些不良的饮食习惯逐渐成为糖尿病的“催化剂”。过量的糖分摄入是引发血糖升高的直接原因,而高盐高脂肪的食物则会加重胰岛素抵抗,进一步推动糖尿病的发展。

比如,吃了过多的糖果、甜饮料或高热量的零食,身体很容易无法有效调节血糖,长期以往就会导致血糖水平逐渐偏高。

而如果饮食中摄入过多的加工食品和快餐,不仅缺乏必要的营养素,还会让人感到饥饿和疲劳,促使人们吃更多的食物,形成恶性循环。总的来说,不良的饮食习惯无疑是糖尿病的温床。

对于大多数人来说,改变饮食习惯,选择健康、均衡的膳食,是预防糖尿病最有效的方法之一。

比如增加蔬菜和水果的摄入,减少高糖食物,选择低GI(升糖指数)的食物,都是控制血糖的好方法。

缺乏体力活动也是糖尿病患者的另一个共同特点,如今,很多人因为工作忙碌或生活方式的原因,整天坐着不动,甚至没有时间进行适量的运动。

缺乏运动会导致肥胖,而肥胖又会加剧糖尿病的风险,此外,运动能够促进身体的代谢,帮助胰岛素更好地发挥作用,从而有助于控制血糖水平。

研究表明,每周进行适度的运动,像是散步、慢跑、骑行等,都能帮助减轻体重,改善胰岛素敏感性,从而降低患糖尿病的风险。

长期缺乏体力活动的人,胰岛素抵抗的风险更高,血糖调节能力逐渐下降,进而引发糖尿病。

大家可能会觉得工作太忙、时间太紧,其实只要每天腾出一些时间来散步或做简单的运动,就能大大降低糖尿病的发生概率。

所以,如果你发现自己久坐不动,那么从现在开始,改变生活方式,增加运动量,或许是预防糖尿病的关键一步。

有糖尿病家族史的人也是糖尿病的高危人群之一,如果家里有人得过糖尿病,特别是父母或兄弟姐妹有糖尿病,那么你患糖尿病的几率会相对较高。

遗传因素在糖尿病的发生中起着重要作用,虽然生活方式对糖尿病的影响较大,但遗传基因也可能决定你是否容易患上糖尿病。

糖尿病的遗传性并不是说只要家族中有糖尿病患者,你就一定会得糖尿病,而是表明如果你生活习惯不好,糖尿病的风险会更高。

也就是说,即使你有糖尿病家族史,只要保持健康的饮食、适当的运动和良好的作息习惯,仍然可以减少患糖尿病的几率。

因此,有糖尿病家族史的人,尤其要注意健康管理,定期检查血糖,尽早发现潜在的风险,采取有效的预防措施。

睡眠不足是现代人常见的健康问题,而它也是糖尿病的危险因素之一,睡眠不足会影响身体的代谢,导致血糖控制能力下降。

研究表明,长期睡眠不足会干扰身体的胰岛素分泌和使用,导致胰岛素抵抗加剧,增加糖尿病的风险。

睡眠不足还会增加压力激素的分泌,这些激素会促使体内的糖分转化为脂肪,从而导致体重增加,而体重增加又会导致胰岛素抵抗。

长期缺乏足够的睡眠,不仅会增加糖尿病的发生概率,还可能加剧已有糖尿病患者的病情,为了预防糖尿病,保持规律的作息和充足的睡眠是非常重要的。

成年人每晚应该保证7-8小时的睡眠时间,避免熬夜和长期的睡眠不足,才能保持身体的正常代谢,降低糖尿病的风险。

总结来看,糖尿病的发生并非偶然,它与个人的生活习惯密切相关。超重或肥胖、不良的饮食习惯、缺乏体力活动、糖尿病家族史以及睡眠不足,这些因素都是糖尿病的主要诱因。

虽然遗传因素是无法改变的,但通过改变生活方式,我们仍然可以有效地预防糖尿病的发生。

改变饮食结构,增加运动,保持良好的作息,控制体重,这些措施不仅能预防糖尿病,还能改善整体健康状况。

王大爷今年刚满58岁,他身材微胖,一直自认为饮食上没有什么大问题。每天早上爱喝一杯冰镇“饮料”,在超市促销时更是常常成箱采购。

一次老友聚会,大家闲聊起血糖,有人调侃:“大爷你这么喜欢喝饮料,小心糖尿病找上门啊!”王大爷还不以为然,心想自己每年体检,指数都没啥大问题。

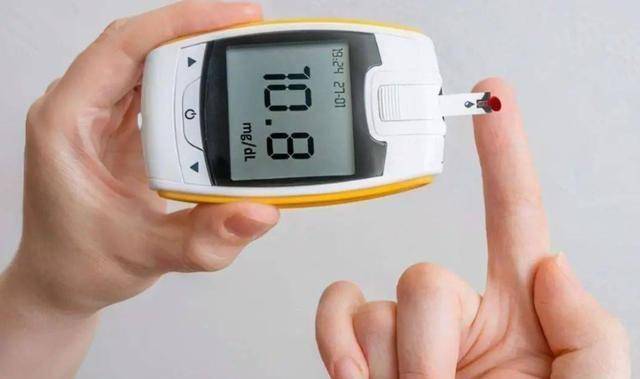

可就在今年春天体检时,他拿着化验单愣住了:空腹血糖高达7.8mmol/L,医生面色凝重:“饮料喝太多,胰岛细胞可受不了!”

难道只是喝几瓶饮料,就能让人患上糖尿病?其实,事实远比你想得更严重。

你知道吗?据中国慢性病综合防控数据显示,我国18岁以上人群糖尿病患病率已高达12.8%,每10个人中就有一个是糖尿病患者。

背后的元凶之一,正是我们生活中随处可见的含糖饮料。可怕的是,很多人在饮用时却毫不设防,反倒觉得比喝酒、抽烟还无害。

那么,含糖饮料究竟是如何一步步摧毁咱们的胰岛功能的?第3点,更是多数人最容易忽略的关键。

含糖饮料,真的和糖尿病关系这么大吗?权威研究告诉你真相

你可能会觉得,一天喝一瓶饮料算什么,没准还能补充点体力。

但中国疾控中心联合哈佛大学的一项覆盖10万人、长达15年的研究发现,每日饮用含糖饮料500ml及以上者,患2型糖尿病风险是极少饮用者的2.4倍。

饮料里的糖,大都是“添加糖”而非天然糖分。它们容易被迅速吸收,短时间内造成血糖飙升,让胰岛细胞像“喘不过气的工人”一样不断工作,久而久之便“罢工”或“过劳死”。

而现代快节奏生活下,含糖饮料远不止可乐汽水。“健康果汁”“功能饮料”“乳酸菌饮品”等等,其实也都在悄悄为胰岛细胞积累压力。

据《中国居民营养与慢性病状况报告》,“一小瓶(约250ml)果汁饮料,含糖量高达27g,相当于6块方糖!”这些“看似养生”的饮料,隐藏的风险可一点也不少。

长期喝含糖饮料,身体会发生这3大变化!尤其是第3点你可能也在经历

你可能会说:我喝饮料多年,不觉得有啥特别大问题。其实,含糖饮料带来的健康隐患是长时间潜移默化发生的。你知道长期大量喝含糖饮料,身体会发生哪些惊人变化吗?

胰岛负担急剧增加,细胞逐渐衰竭。胰岛β细胞就像负责“调控血糖的开关”,每天要帮你应对饮料带来的糖分冲击。

《柳叶刀·糖尿病与内分泌学》杂志上明确:“高糖环境下,胰岛β细胞功能每年下降8-12%。”一旦细胞“力竭”,血糖就像失控水龙头,日渐失衡。

容易导致内脏脂肪积聚,诱发胰岛素抵抗。别以为体重没大变化就安全。不少“瘦人型糖尿病”患者,其实都是内脏脂肪在作祟。

研究显示,习惯喝饮料人群的内脏脂肪生长速度比普通人快约16%。这会让身体对胰岛素变得“迟钝”,进一步导致血糖异常。

导致无感性高血糖和炎症体质,很多人误以为只是累或上火。你有没有过这种情况:喝饮料时觉得一时过瘾,事后却容易乏力、口渴、夜尿频繁?别大意,这很可能就是饮料型高血糖的信号。

中华医学会提示:长期高糖饮料的摄入,会引发微慢性炎症反应,增加糖尿病并发症隐患。而且,这种表现经常被忽略,直到体检时才发现血糖早已超标。

别让饮料偷走健康!这样做,保护你的胰岛细胞

既然含糖饮料伤害如此之大,难道就要一刀切,咖啡、奶茶、饮料统统说再见?其实并不需要盲目禁绝,而是要科学管理和替代,保护你的胰岛细胞更靠谱!

优先选择无糖、低糖饮品。市面上“无糖茶”“无糖咖啡”可以作为首选,每天饮水以清水、淡茶为主,有助于减轻胰岛压力。注意,所谓“低糖”并不等于无害,标签须仔细读清。

建立饮料“限量线”。世界卫生组织建议:每日添加糖摄入量不超过25g(约6块方糖)。成年人饮料摄入,每周不超过2次且每次不超过300ml。这相当于1瓶小饮料的量,能大大降低糖尿病风险。

培养替代“口欲”习惯。想喝饮料时不妨试试柠檬水、苏打水、无糖茶饮,既能解渴,也避免糖摄入过多。饭后、运动后更不要用饮料解渴,适量白开水才是最佳选择。