元文宗天历元年(1328年)某个晚上,在一片红光照耀下,朱五四的妻子陈氏为他生下了一个男婴。这本应是一个喜庆的时刻,可朱五四的心情并不轻松。家中已有五个孩子,三个儿子和两个女儿,再多一个孩子意味着生活将更加艰难。按照家里的传统,他为这个孩子取名朱重八(他的三个哥哥分别叫朱重四、朱重六和朱重七)。孩子渐渐长大后,由于家里经济困窘,朱五四和妻子决定将朱重八送到地主刘德家里当牧童,以便维持生计。朱重八就这样一直在刘德家放牛,直到十六岁,这一年,连同朱重八一家在内的很多元朝百姓,遭遇了一场前所未有的灾难。

元至正四年(1344年),元朝爆发了两场重大灾难。首先是黄河泛滥,导致山东、河南一带成千上万的百姓变成了流离失所的难民。接着,淮河沿岸爆发了瘟疫和旱灾,灾难接连不断。就在灾难降临的四月,朱重八的父亲朱五四死于饥饿,接着是大哥朱重四、大哥的长子和母亲相继饿死。短短不到一个月的时间里,亲人们接连去世,而朱重八竟然连埋葬他们的钱都没有,最终在好心人的帮助下才完成了葬礼。尽管生活极为艰难,朱重八还是坚强地活了下来。为了生存,他决定到附近的皇觉寺当和尚,虽然他的工作基本和寺里的长工没有区别。可是,不久后,由于饥荒严重,寺里的所有和尚都被迫出去化缘,朱重八也开始了四处乞讨的生活。

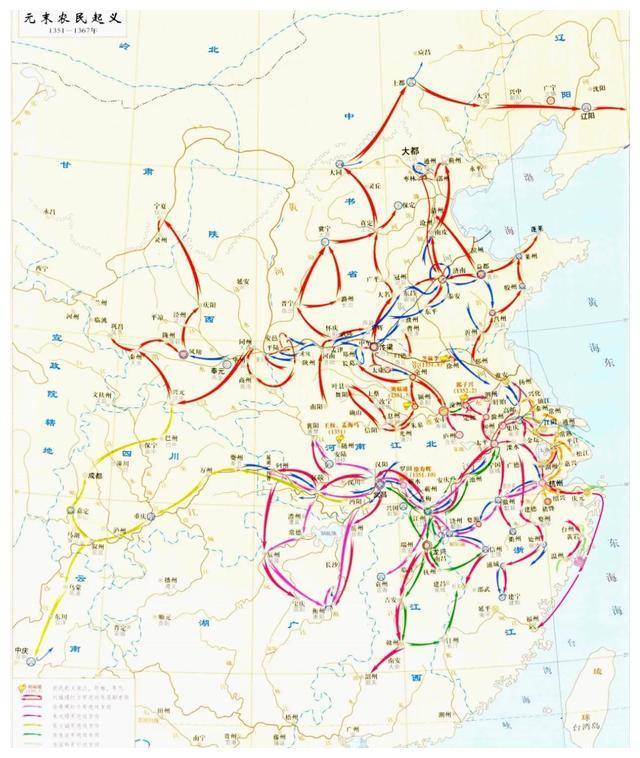

和其他乞讨者不同,朱重八在乞讨途中仔细观察了淮西的地理、山脉和民风,不仅开阔了眼界,还结识了不少豪杰。正是在这个过程中,他逐渐从一个乞讨的和尚成长为一个勇敢、坚韧的战士。至正十一年(1351年),元朝政府强行征集了十七万劳工修建河堤,而工钱和口粮被大肆克扣。当民工们在山东挖掘时,竟然发现了一尊只有一只眼睛的石人,石人背上刻着“石人一只眼,挑动黄河天下反”的字样。这一发现激起了民众的反叛情绪。不久后,曾经和朱重八一起乞讨的韩山童和刘福通,在颍州(今安徽阜阳)掀起了大规模的起义,成为反抗元朝暴政的旗帜。起义如火如荼地蔓延,短短一年内,元朝全国爆发了数十起暴动,数百万百姓加入了反元的农民起义。而此时的朱重八,已回到寺庙,生活虽然困顿,但一封改变他命运的信却突然到来。

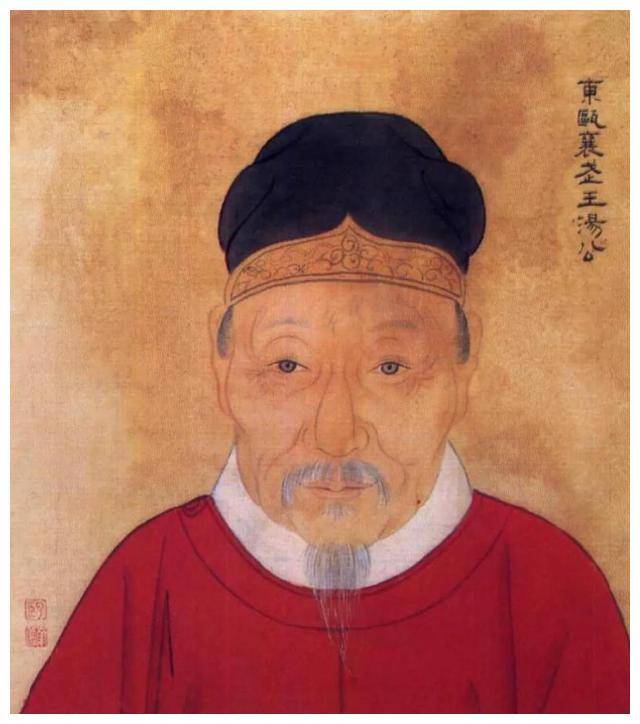

这封信是朱重八小时候的朋友汤和写给他的。此时汤和已经是起义军中的千户,信中大致内容是邀请朱重八加入起义。看完信后,朱重八虽然心动,但并没有立刻决定加入,他将信烧毁了。然而,没过多久,师兄告诉他,有人知道了他看过起义军的信,准备告发他。为了避免被捉拿,朱重八只得决定投身起义,加入了郭子兴的红巾军,并成为了郭子兴的亲兵。入伍后,朱重八改名为朱元璋。凭借过人的才智和勇气,朱元璋很快在红巾军中崭露头角,成为了军队总管。但由于郭子兴及其儿子对他心存忌惮,朱元璋最终决定离开,只带着二十四名心腹,包括徐达、汤和等人,独立创业。

朱元璋带领队伍来到定远,很快组织起了一支上千人的队伍。在攻占了驴牌寨和横涧山后,队伍的规模扩展到了两万人。此时,冯国用和冯国胜兄弟投奔了朱元璋,其中冯国胜成为了后来横扫蒙古的名将。接着,朱元璋迎来了三位重要人物:李善长、朱文正(李善长的侄子)和李文忠。这时的朱元璋已经不仅是一个勇猛的将领,还具备了高超的谋略。尽管年仅二十六岁,他已经具备了足够的政治和军事能力。经过不断的积累和扩张,朱元璋在至正十六年(1356年)攻占了集庆(今南京),并改名为应天,建立了自己的根据地,这里将来成为大明的都城。

然而,尽管拥有了应天这块重要的根据地,朱元璋的形势依然不容乐观。周围的张士诚、陈友谅和元朝的军队都比他强大,朱元璋的处境十分艰难。但也正是因为他弱小,周围的敌人对他不够重视,反而给了他发展壮大的机会。与此同时,位于北方的刘福通有效地抵挡了元朝的进攻,为朱元璋争取了宝贵的时间。于是,朱元璋开始着手消灭周围的敌人,先后击败了张士诚和陈友谅,逐步巩固了自己的地盘。

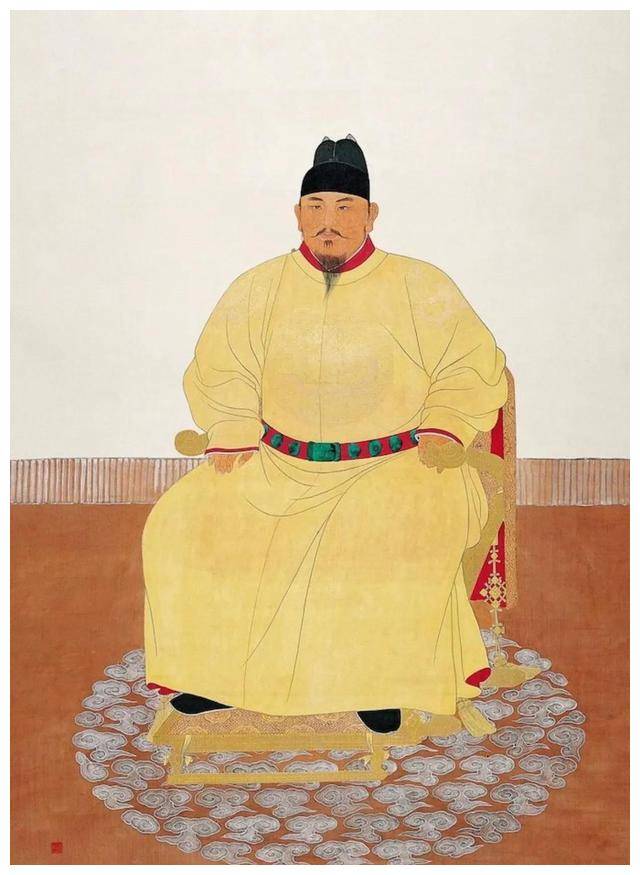

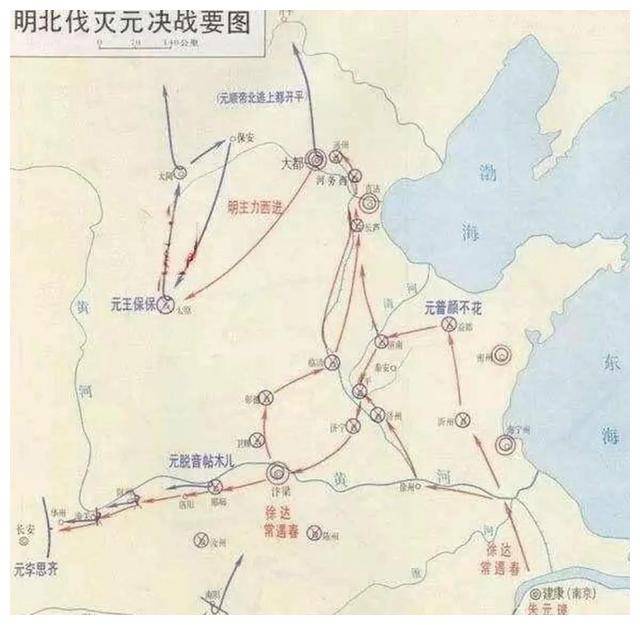

在陆续消灭了各路割据势力后,朱元璋将矛头指向了元朝,开始了对元朝的反攻。他以“驱逐胡虏,恢复中华”为号召,派遣大将徐达和常遇春北伐。仅仅三个月的时间,徐达和常遇春就占领了山东。与此同时,朱元璋也在应天宣布自己即皇帝,年号洪武,建立了大明。就在同年秋天,徐达攻占了大都(今北京),结束了元朝的统治,元朝灭亡。 建立大明后,朱元璋面临着如何治理国家的重大课题。在政治方面,他废除了丞相制度,强化了中央集权;在地方上,设立了三司分权,并严惩贪官和不法勋贵;在军事上,朱元璋建立了卫所制度,加强了军队的管理;在经济上,他实施了移民和军屯政策,修建水利,减轻税负;在文化上,他设立了国子监,培养人才,兴办科举。经过一段时间的改革,社会逐步恢复了生产,经济繁荣,史称“洪武之治”。直到洪武三十一年(1398年),朱元璋因病去世,享年七十一岁,庙号太祖。