在俄罗斯南部,有一块地界叫“卡尔梅克共和国”,地理上属于欧洲,文化上却像是亚洲游牧文明的遗珠。

这里住着一群面孔、语言、信仰都跟周围人截然不同的居民,他们的祖先不是斯拉夫人,也不是芬兰人,而是土生土长的蒙古系民族。

几百年前,他们从广袤的西北草原一路向西,最后定居在伏尔加河边,直到今天,他们还在讲着蒙古话,转着佛教经筒,心里惦记的却始终是那个他们口中“太阳升起的地方”——中国。

从新疆到伏尔加:一场被逼出来的大迁徙

卡尔梅克人的来头并不小,他们的根在中国西部,最早他们是卫拉特蒙古的一支,叫土尔扈特部,世代生活在塔尔巴哈台一带,也就是现在新疆塔城附近。

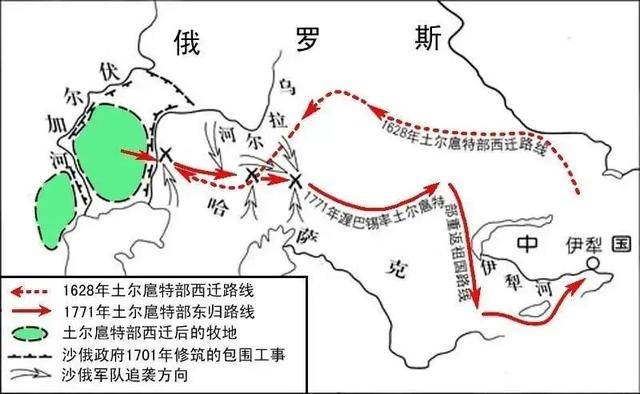

那时候草原上部落林立,谁强谁说了算,到了17世纪初,准噶尔部崛起,势力越来越大,土尔扈特人日子不好过,眼看连根都保不住,他们的首领和鄂尔勒克干脆带着族人往西走。

这次西迁可不是一般意义上的搬家,是实打实的“逃命”,数万人带着牲畜翻过草原、穿过沙漠,一路走到了遥远的伏尔加河边,他们在那儿安下家,继续游牧生活,还自立为王,搞了个“土尔扈特汗国”,算是把草原文化带进了欧洲的腹地。

不过,离开草原并不代表就能过上安稳日子,沙俄当时正扩张得厉害,这群蒙古人扎根在它的势力范围里,自然成了眼中钉。

一开始沙俄还给他们点好处,后来就变了脸,开始收税、征兵,还想让他们改信东正教,改变生活方式,这些压力一层层叠加上来,卡尔梅克人逐渐意识到,这地方不是长久之计,再不走,就真的回不去了。

有人回头,有人留下:命运走上了两条路

到了1771年,压迫已经到了头,卡尔梅克的首领渥巴锡做了个艰难决定,带族人回中国,他们不是要找新生活,而是要回老家,于是,一场轰轰烈烈的东归开始了。

这场行程艰难得超出想象,一路上要面对的,不只是严寒和饥饿,还有俄军的阻拦、哈萨克人的袭击,十几万人出发,最后只有不到一半活着走到新疆,乾隆皇帝接纳了他们,还在承德专门立碑纪念,算是让这些人终于回到了他们的根上。

但有一部分人因为河没结冰,只能望河兴叹,被迫留下,他们后来就被沙俄政府统称为“卡尔梅克人”,意思说白了就是“没走成的人”,从那时起,他们的命运就彻底改了。

留下来的人,既失去了回家的机会,也失去了自己的主导权,他们的身份慢慢被重新定义,不再是土尔扈特人,而是俄罗斯帝国下的“少数民族”,这不是他们想要的身份,但历史没给他们选择的余地。

留在欧洲,不代表忘了东方

时间一晃到了现代,卡尔梅克人依旧生活在伏尔加河边这个属于他们的共和国里,虽然地理上属于欧洲,但他们的生活习惯、宗教信仰、语言文化,依然保留了浓厚的蒙古特色。

他们信仰藏传佛教,在首府埃利斯塔建起了欧洲最大的佛教寺庙,每天还有人在寺里转经,念经,跟草原上的寺庙场景一模一样,语言也没丢,大部分人依旧讲卫拉特蒙古语,甚至还有人会写一种叫托忒文的古老蒙古文字。

这些文化不是凭白留下来的,是他们一代代人硬抗压迫、咬紧牙关守下来的,特别是在苏联时期,信仰和语言都曾被打压到差点断根,1943年,全民族还被流放到西伯利亚,直到1956年平反后,才陆陆续续的返回。

但他们终究没放弃,寺庙重建了,语言重新教了起来,文化一点点又活了回来。

最难得的是,他们对祖先的记忆没断,很多卡尔梅克人至今还把中国称作“太阳升起的地方”,不仅出于方向感,也是一种文化情感。

他们知道,自己祖先的根在那里,当地的教材里也讲那段东归的历史,年轻人中有不少人选择到中国留学,学汉语、了解祖先的文化,虽然已经过去几百年,但那根“从哪来”的线,他们从没剪断。

一段漂泊史,也是一种认同感的坚持

卡尔梅克人的存在,是一段活生生的历史,也是一个民族在文化认同上的坚持,他们的故事不是关于胜利,而是关于坚持,几百年来,他们经历了迁徙、战争、压迫、同化,但始终没让自己“消失”。

他们的语言、信仰、生活方式没有完全被欧洲环境同化,哪怕是在最困难的年代,也没改头换面,他们没有忘记自己是谁,也没忘记祖先从哪里来,这种认同感,不是写在书上的,而是写在骨子里、代代人心里的。

在全球化越来越强、文化边界越来越模糊的今天,卡尔梅克人这种“记得自己从哪来”的态度,显得尤其珍贵,他们不是盲目崇拜东方,也不是刻意排斥西方,而是清楚地知道,自己的文化之根在哪、情感之源在哪。

他们的那句“太阳升起的地方”,既是对祖先的念想,也是一种方向感的象征,从新疆草原到伏尔加河,他们走了几千公里,漂了几百年,但心里那根线,一直没断。